雨漏りは多くの家庭で発生する問題ですが、特に横殴りの雨が原因で起こる雨漏りは予測が難しく、対策が必要です。この記事では、横殴りの雨による雨漏りのメカニズムと対策方法について解説します。

強い雨風がもたらす横殴りの雨と雨漏りの関係

近年の気候変動によって、台風やゲリラ豪雨といった極端な気象現象が多くなり、それに伴って「横殴りの雨」による雨漏りが急増しています。通常の雨では問題なかった屋根や外壁も、斜め方向から激しく吹き付ける雨風によって雨水が建物内部へ浸入するケースが後を絶ちません。特にサッシや窓の周辺、ひび割れや隙間など、わずかな不具合でも被害が広がる危険性があります。

こうした雨漏りは、普段は目立たない建物の劣化が露呈するきっかけにもなります。横殴りの雨で室内に水が侵入すると、天井のシミや壁のカビ、場合によっては電気設備にまで被害が及ぶ可能性があり、早期の点検と対策が不可欠です。

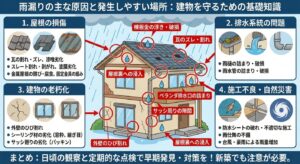

雨漏りの原因は屋根だけではない

「雨漏り=屋根の問題」と思われがちですが、実際には外壁、サッシ枠、ベランダ、換気口、コーキングの剥がれなど、さまざまな場所が関係しています。横殴りの雨では、水が重力に逆らって壁をつたうように流れ込み、通常では考えにくい箇所から雨水が発生することもあります。

たとえば、外壁塗装が古くなってひび割れが起こっている部分や、シーリング材の劣化によって隙間が生じている場所では、台風時の強風とともに水が建物の内部へ侵入しやすくなります。経年劣化や施工時の不備など、原因は一つではありません。

横殴りの雨による雨漏りの原因

横殴りの雨による雨漏りの原因は、主に以下の点が挙げられます。

- 防水層の破損や劣化

- 外壁のひび割れやコーキングの劣化: 外壁にひび割れがあると、そこから雨水が浸入します。また、窓や換気扇周りなどのコーキングが劣化すると、隙間から雨水が入り込む可能性があります。

- 屋根の劣化: 屋根材のひび割れやズレ、瓦の破損などがあると、そこから雨水が侵入しやすくなります。特に、古い建物やメンテナンスが不十分な建物では、防水層の劣化が進んでいる可能性が高いため注意が必要です。

- 設計の不備

- 窓や換気扇の設置場所: 窓や換気扇が風当たりの強い場所に設置されている場合、横殴りの雨によって雨水が直接吹き込みやすくなります。

- 屋根の形状: 複雑な形状の屋根や勾配が緩やかな屋根は、雨水が溜まりやすく、雨漏りのリスクが高まります。

- 排水設備の不備: 雨樋が詰まっていたり、破損していたりすると、雨水が適切に排水されず、外壁を伝って浸入する可能性があります。

- その他

- 強風による飛来物: 強風によって飛んできた物が窓ガラスを割ったり、外壁を傷つけたりすることで、雨漏りが発生する場合があります。

- 植栽の接近: 建物の近くに樹木が植わっている場合、枝葉が外壁に接触して傷をつけたり、雨樋を詰まらせたりする可能性があります。

横殴りの雨による雨漏りは、建物の様々な箇所で発生する可能性があります。日頃から建物のメンテナンスを行い、雨漏りリスクの高い箇所を把握しておくことが重要です。

屋根に起こる具体的な不具合とリスク

横殴りの雨が続くと、屋根材自体が受けるダメージも無視できません。代表的な例としては、瓦のずれ、板金の浮き、防水層の剥がれや破損などが挙げられます。特に古い住宅では、寿命を迎えた材が多く使用されていることもあり、放置してしまうと室内への被害だけでなく、構造部分にまで影響が出るおそれがあります。

また、雨樋(とい)が詰まっていたり、排水不良が起きていたりすると、雨水がうまく流れずに溜まり、屋根や外壁からじわじわと浸入してしまう事例もあります。

台風シーズン前に行うべき事前対策とは

台風が接近する前にできる対策としてまず挙げられるのは、専門業者による点検です。とくに無料診断を実施している会社も多く、費用を抑えて現状の問題を明らかにすることができます。屋根や外壁の劣化、サッシの周辺に見られる隙間など、確認すべきポイントは多岐にわたります。

もしすでにシーリングが硬化してひび割れている、塗装が剥がれているような状況であれば、防水処理やリフォームを早めに検討する必要があります。外壁塗装の防水効果は時間の経過とともに薄れていくため、適切なメンテナンスが重要です。

効果的な防水対策

横殴りの雨による雨漏りを防ぐためには、以下の効果的な防水対策を検討しましょう。

1. 外壁のメンテナンス

- ひび割れの補修: 外壁のひび割れは、雨水の侵入経路となるため、早急に補修する必要があります。小さなひび割れであれば、DIYで補修することも可能ですが、大きなひび割れや広範囲に及ぶ場合は、専門業者に依頼しましょう。

- コーキングの打ち直し: 窓や換気扇周りなどのコーキングは、経年劣化によってひび割れたり剥がれたりするため、定期的に打ち直す必要があります。

- 塗装の塗り替え: 外壁塗装は、防水性を高めるだけでなく、外壁材を保護する役割も果たします。定期的な塗り替えを行い、防水層を維持しましょう。

2. 屋根のメンテナンス

- 定期的な点検: 屋根材のひび割れ、ズレ、破損などを確認し、必要に応じて修理や交換を行いましょう。

- 防水シートの補修: 屋根の防水シートが破れている場合は、雨漏りの原因となるため、早急に補修する必要があります。

- 雨樋の清掃: 雨樋が詰まっていると、雨水が適切に排水されず、外壁を伝って浸入する可能性があります。定期的に雨樋を清掃し、スムーズな排水経路を確保しましょう。

3. 窓や換気扇の対策

- 防水カバーの設置: 窓や換気扇に防水カバーを設置することで、雨水の侵入を防ぐことができます。

- シャッターの設置: 強風時にシャッターを閉めることで、雨水の吹き込みを防ぐことができます。

- 窓周りのシーリング: 窓周りのシーリングが劣化している場合は、打ち直すことで防水性を高めることができます。

4. その他の対策

- 植栽の管理: 建物の近くに植栽がある場合は、定期的に剪定を行い、枝葉が外壁に接触しないようにしましょう。

- 排水設備の点検: 排水溝や雨水桝が詰まっていないか確認し、必要に応じて清掃や修理を行いましょう。

専門家への相談

これらの対策に加えて、建物の構造や立地条件によっては、さらなる防水対策が必要となる場合があります。専門業者に相談することで、より効果的な防水対策を提案してもらうことができます。

横殴りの雨による雨漏りは、建物の劣化を早め、住環境を悪化させる原因となります。日頃から建物のメンテナンスを行い、適切な防水対策を講じることで、雨漏りを防ぎ、快適な住まいを維持しましょう。

a. シーリング材の点検と補修

シーリング材は、建物の様々な部位の隙間を埋め、雨水の侵入を防ぐ役割を果たします。しかし、紫外線や風雨、温度変化などの影響を受けて経年劣化し、ひび割れや剥がれが生じることがあります。

シーリング材の劣化は、雨漏りの原因となるだけでなく、建物の美観を損ねる原因にもなります。そのため、定期的な点検と補修が必要です。

点検方法

- 目視で確認: シーリング材にひび割れ、剥がれ、隙間がないか、指で触って弾力があるかを確認します。

- 水をかける: 雨が降った後やホースで水をかけた際に、シーリング材の周辺から水が浸入しないか確認します。

補修方法

- 古いシーリング材の除去: カッターナイフやヘラを使って、古いシーリング材を丁寧に除去します。

- 下地の清掃: 下地に残った汚れやホコリをブラシなどで取り除きます。

- プライマーの塗布: 下地と新しいシーリング材の密着性を高めるために、プライマーを塗布します。

- 新しいシーリング材の充填: シーリングガンを使って、新しいシーリング材を充填します。

- ヘラで仕上げ: ヘラを使って、シーリング材の表面を平らにならします。

補修のタイミング

シーリング材の寿命は、材質や環境によって異なりますが、一般的には5~10年程度と言われています。定期的な点検を行い、ひび割れや剥がれなどの劣化が見られたら、早急に補修しましょう。

専門業者への依頼

高所での作業や、シーリング材の選定に迷う場合は、専門業者に依頼することをおすすめします。専門業者は、適切なシーリング材を選び、正しい施工方法で補修するため、安心して任せることができます。

シーリング材の点検と補修は、雨漏り防止だけでなく、建物の美観維持にもつながります。定期的なメンテナンスを行い、建物を良好な状態に保ちましょう。

b. 屋根の構造と材料の選定

屋根は、横殴りの雨から家を守る最前線です。適切な構造と材料を選ぶことで、雨漏りのリスクを大幅に低減できます。

屋根材の選定

横殴りの雨に強い屋根材としては、以下のものが挙げられます。

- 重量感のあるタイル: セメント瓦や粘土瓦など、重量のあるタイルは風で飛ばされにくく、雨水の侵入を防ぐ効果が高いです。

- 金属製の屋根材: ガルバリウム鋼板やステンレス鋼板など、金属製の屋根材は耐久性が高く、雨漏りしにくいのが特徴です。

- アスファルトシングル: 比較的軽量ですが、適切に施工されていれば横殴りの雨にも耐えられます。

ただし、どんな屋根材でも経年劣化や施工不良によって雨漏りが発生する可能性があります。定期的な点検とメンテナンスが重要です。

屋根の構造

- 勾配: 屋根の勾配が緩やかすぎると、雨水が流れにくくなり、雨漏りの原因となります。一般的には、4寸勾配(水平距離10に対して垂直距離4)以上が推奨されます。

- 下葺き材: 屋根材の下に敷く下葺き材は、万が一屋根材から雨水が浸入した場合でも、雨漏りを防ぐ役割を果たします。防水性が高く、耐久性のある下葺き材を選びましょう。

- 谷板金: 屋根の谷部分は雨水が集中しやすいため、適切な谷板金が必要です。

- 棟板金: 屋根の頂上部分にある棟板金は、風雨から屋根を守る重要な役割を果たします。しっかりと固定されているか確認しましょう。

新築・リフォーム時の注意点

新築やリフォームの際には、以下の点に注意しましょう。

- 専門家への相談: 建築士や屋根工事の専門業者に相談し、地域の気候や風向きなどを考慮した上で、最適な屋根材や構造を選定してもらいましょう。

- 施工業者の選定: 経験豊富で信頼できる施工業者を選び、丁寧な施工を依頼しましょう。

- 定期的なメンテナンス: 屋根は常に風雨にさらされているため、定期的な点検とメンテナンスが必要です。

横殴りの雨に強い屋根を作るためには、屋根材の選定だけでなく、屋根の構造や施工方法も重要です。専門家のアドバイスを受けながら、適切な屋根を選び、雨漏りのリスクを最小限に抑えましょう。

c. 窓の防水性能の向上

窓は、横殴りの雨水が直接吹き込む可能性があるため、雨漏り対策において特に注意が必要です。窓の防水性能を高めるためには、以下の対策を検討しましょう。

1. 窓の種類と性能

- 二重サッシ: 二重サッシは、2枚のガラスの間に空気層があるため、断熱性だけでなく、気密性や防水性にも優れています。外窓と内窓の間に空気層があることで、外からの雨水の侵入を防ぎ、結露も抑制できます。

- 樹脂サッシ: 樹脂サッシは、アルミサッシに比べて熱伝導率が低く、結露が発生しにくいのが特徴です。また、気密性が高いため、雨水の侵入を防ぐ効果も期待できます。

- 防水性能の高い窓枠: 窓枠の素材や構造によって、防水性能は大きく異なります。防水性能が高い窓枠を選ぶことで、雨漏りのリスクを低減できます。

2. 追加の防水処理

- 防水テープ: 窓枠と外壁の隙間に防水テープを貼ることで、雨水の侵入を防ぎます。

- 防水フィルム: 窓ガラスに防水フィルムを貼ることで、雨水の浸透を防ぎます。

- コーキング: 窓枠の隙間やひび割れにコーキングを施すことで、防水性を高めます。

3. その他の対策

- 雨戸やシャッターの設置: 雨戸やシャッターを閉めることで、窓への雨水の直接的な吹き込みを防ぐことができます。

- 窓周りの植栽の管理: 窓の近くに植栽がある場合は、枝葉が窓に当たらないように剪定し、雨水が窓枠に溜まらないようにしましょう。

- 窓の定期的な点検: 窓枠やサッシの劣化、シーリング材の剥がれなどを定期的にチェックし、必要に応じて補修や交換を行いましょう。

新築・リフォーム時の注意点

新築やリフォームの際には、窓の設置場所や向き、窓の種類などを慎重に検討しましょう。例えば、風の強い方向に面した窓は、雨漏りのリスクが高いため、窓のサイズを小さくしたり、二重サッシにするなどの対策が必要です。

専門家への相談

窓の防水対策は、建物の構造や立地条件によって適切な方法が異なります。専門業者に相談することで、より効果的な防水対策を提案してもらうことができます。

窓は、横殴りの雨による雨漏りが発生しやすい箇所です。窓の種類や性能、追加の防水処理などを適切に行うことで、雨漏りのリスクを低減し、快適な住環境を維持しましょう。

横殴りの雨に強い建物設計

新築やリフォームの際には、横殴りの雨による雨漏りリスクを低減するために、設計段階から雨対策を考慮することが重要です。以下に、横殴りの雨に強い建物設計のポイントを解説します。

a. 防水層の重層化

建物の外壁や屋根には、防水層を設けることが一般的ですが、横殴りの雨に対しては、複数の防水層を組み合わせた「重層防水」がより効果的です。

- 外壁: 防水シート、通気層、断熱材、仕上げ材など、複数の層を重ねることで、万が一、ある層が破損しても、他の層が雨水の侵入を防ぎます。

- 屋根: 下葺き材、防水シート、屋根材というように、複数の層で屋根を構成することで、防水性能を高めます。

b. 雨水排水の最適化

横殴りの雨は、大量の雨水を建物の壁や屋根に叩きつけるため、効率的な排水システムが不可欠です。

- 屋根: 適切な勾配を設け、雨樋や竪樋を適切な位置に設置することで、雨水をスムーズに排水します。

- 外壁: 外壁材の種類や仕上げ方によって、雨水の排水経路を確保します。例えば、サイディングの場合は、目地のシーリングや通気層を設けることで、雨水が壁内に浸入するのを防ぎます。

- バルコニー・テラス: 排水口の位置や勾配を適切に設計し、雨水が溜まらないようにします。

c. 風向きを考慮した窓の配置

窓は、横殴りの雨水が直接吹き込みやすい箇所です。風向きを考慮して窓の位置を決め、雨漏りのリスクを低減しましょう。

- 風の強い方向に面した窓は避ける: 可能であれば、風の影響を受けにくい場所に窓を設置します。

- 庇や軒の出を設ける: 庇や軒の出を設けることで、窓への雨の吹き込みを軽減できます。

- 窓の種類: 雨漏りリスクが高い場所には、防水性能の高い窓(二重サッシや樹脂サッシなど)を選びましょう。

その他のポイント

- 換気口の設置場所: 換気口は、雨水が直接入り込まない場所に設置しましょう。

- 外構: 植栽の位置や種類を工夫し、雨水が建物に直接当たらないようにしましょう。

- 定期的なメンテナンス: 防水層や排水設備は、経年劣化するため、定期的な点検とメンテナンスが必要です。

専門家への相談

横殴りの雨に強い家づくりは、専門的な知識が必要です。建築士やリフォーム業者に相談し、地域の気候や風土に合わせた最適な設計を検討しましょう。

定期的なメンテナンスと点検のスケジュール

横殴りの雨による雨漏りを防ぐためには、定期的なメンテナンスと点検が欠かせません。建物の状態を常に良好に保つことで、雨漏りのリスクを大幅に低減できます。

推奨される点検スケジュール

| 点検項目 | 頻度 | 内容 |

|---|---|---|

| 屋根と外壁の清掃と点検 | 年に1~2回 | 屋根材のひび割れ、ズレ、剥がれ、コケや藻の発生、外壁のひび割れ、塗装の剥がれ、チョーキング現象などを確認 |

| シーリング材の劣化チェック | 年に1回 | 窓、ドア、外壁の隙間などのシーリング材にひび割れ、剥がれ、痩せがないかを確認 |

| 窓やドアの隙間の確認と修復 | 年に1回 | 隙間風や雨水の浸入がないかを確認し、必要に応じて補修材やパッキンなどで隙間を埋める |

| 排水システムの詰まりや損傷のチェック | 年に1回、台風シーズン前 | 雨樋や排水溝に落ち葉やゴミが詰まっていないか、破損がないかを確認 |

点検のポイント

- 雨漏りの兆候を探す: 天井や壁にシミやカビが発生していないか、壁紙が剥がれていないかなどを確認します。

- 雨上がりの点検: 雨漏りは、雨が降っているときよりも、雨上がりの方が発見しやすい場合があります。雨水が乾く前に点検を行いましょう。

- 専門家による点検: 自分で点検するのが難しい場合は、専門業者に依頼しましょう。専門家は、雨漏りのリスクが高い箇所を的確に判断し、適切なメンテナンス方法をアドバイスしてくれます。

メンテナンス時期

- 春: 台風シーズン前に、屋根や外壁、排水設備などを点検し、必要に応じて補修を行います。

- 秋: 台風シーズン後に、屋根や外壁の損傷がないか、雨樋にゴミが詰まっていないかなどを確認します。

注意点

- 高所での作業は危険: 屋根の点検や雨樋の清掃など、高所での作業は危険を伴います。無理せず専門業者に依頼しましょう。

- 早めの対処が重要: 雨漏りの兆候が見られた場合は、放置せずに早めに対処しましょう。小さな問題でも、放置すると大きな被害につながる可能性があります。

定期的なメンテナンスと点検は、建物を雨漏りから守り、長く快適に暮らすために欠かせません。日頃から建物の状態に気を配り、適切なメンテナンスを行いましょう。

雨漏り修理におけるポイントと工事方法

雨漏りの修理には、原因に応じた適切な工事が必要です。屋根材の破損が原因の場合は部分補修や板金工事、外壁に問題がある場合はコーキングの打ち直しや塗装の再施工が一般的です。また、サッシ周りの隙間や枠の劣化には、防水テープやシーリング材を使用した補強工事が行われます。

これらの工事は、専門の業者でなければ正確な原因の特定が難しいケースも多いため、実績のある会社に相談することが重要です。近年はドローンを使って屋根全体を撮影し、目では見えにくい不具合までチェックするサービスも増えています。

雨漏りを放置した場合に起こる深刻な被害

雨漏りを放置すると、建物に甚大な被害を及ぼす可能性があります。木材の腐食、断熱材の機能低下、カビの繁殖による健康被害など、住宅の寿命を著しく短くしてしまいます。さらに、電気配線や換気口への水の浸入によって、火災や感電のリスクも否定できません。

一見、室内に雨水が見えないからといって安全とは限らず、天井裏や壁内部でじわじわと進行しているケースもあります。早めの診断と対応が、住まいを守るための最大のポイントです。

雨漏り修理を依頼する際の注意点と業者選び

信頼できる業者選びも非常に重要です。見積もりの内容が不透明な場合や、「すぐに直せます」と言ってくる業者には注意が必要です。施工内容の説明が丁寧であるか、補修箇所を明確にしているか、保証期間があるかなど、複数の観点から比較検討することが求められます。

また、雨漏りはその原因の特定が非常に難しい場合もあるため、複数の業者に診断を依頼し、調査結果を比較することも一つの手です。とくにリフォームを伴う大規模な工事になるときは、費用や工法、使用する材の種類までしっかりと確認しましょう。

まとめ:定期的な点検と対策が安心のカギ

雨漏りは、ただの水の侵入ではなく、「住まい全体の構造」や「家族の生活」に直接かかわる重要な問題です。特に、横殴りの雨や台風などの自然現象が激しさを増す中で、普段は見落としがちな場所からでも雨漏りは発生します。

そのためにも、日頃からのメンテナンスや定期的な点検、そして適切な修理対応が何よりも大切です。「少しの不具合だから大丈夫」と放置せず、早めの対応で安心できる住環境を整えましょう。