雨漏りは、住まいにとって最も身近で、しかも深刻なトラブルのひとつです。特に「どこから雨が漏れているのかわからない」「何度直しても再発してしまう」といったケースは、非常に多くの方が悩まされている問題です。この記事では、一般家庭において雨漏りの原因が多いとされる場所に焦点を当て、なぜそこから漏れやすいのか、どうすれば未然に防げるのかを、わかりやすく丁寧にご紹介していきます。住まいの安心と安全を守るために、ぜひ最後までお読みください。

屋根は雨漏りの主犯格。最も多くの原因が潜む場所

屋根材や板金の劣化が招く雨漏りのリスク

雨漏りの中で最も発生件数が多い場所といえば、やはり「屋根」です。建物の中で最も雨にさらされている部分であるため、経年劣化や災害による影響がダイレクトに現れやすいのです。とくに、屋根材のズレやひび割れ、板金部分の浮きや釘の抜け、下葺き材(ルーフィング)の破れなどが原因となることが多く見られます。これらは台風や強風、大雪などの後に一気に進行しやすく、被害が目に見えないままじわじわと広がることも少なくありません。

屋根形状や構造によるトラブルの起きやすさ

さらに、屋根の形状や構造によっても雨漏りのリスクは変わります。寄棟屋根や片流れ屋根などでは、谷と呼ばれる雨水が集中するV字の部分にトラブルが起きやすく、排水不良や落ち葉の詰まりによって水が逆流し、内部に浸入することがあります。また、棟板金の浮きや、屋根材と屋根下地の間にできた隙間も、雨水を呼び込む要因になります。これらは目視での点検が困難なうえ、高所作業が必要なため、素人が気づきにくいというのが大きな問題です。見た目に問題がなくても、築10年を過ぎたあたりからは専門業者による定期点検が望ましいでしょう。

ベランダ・バルコニーの防水層も見逃せない雨漏り要因

防水層の劣化と表面のダメージ

ベランダやバルコニーも、雨漏りが多く発生する場所の一つです。屋外にありながら生活空間と隣接しているこの部分は、防水施工がしっかりしていないとすぐに影響が出てしまいます。特に防水層のひび割れや膨れ、表面の摩耗が進行していると、雨水が床下へ浸透しやすくなります。表面の小さなひびでも、内部構造に達すると一気に雨漏りの原因となってしまうのです。

排水口や笠木まわりの詰まりと劣化

さらに注意したいのが、排水口の詰まりです。ベランダに落ち葉や土埃がたまると、排水が滞り、水たまりが長時間残る状態になります。こうなると、防水層に余計な負荷がかかり、弱い部分からじわじわと浸水が始まる可能性があります。雨が降った後に水たまりが残っていないか、日ごろからチェックしておくと安心です。また、ベランダの壁の上に取り付けられている「笠木」や手すりの付け根も、雨漏りが発生しやすい場所です。ここは防水処理がしにくい構造で、経年によってシーリング材が劣化し、わずかな隙間から雨水が入り込むケースが多く見られます。外観上問題がなくても内部で劣化が進行している可能性があるため、定期的なメンテナンスが必要です。

外壁のひび割れやコーキング劣化がじわじわ侵食

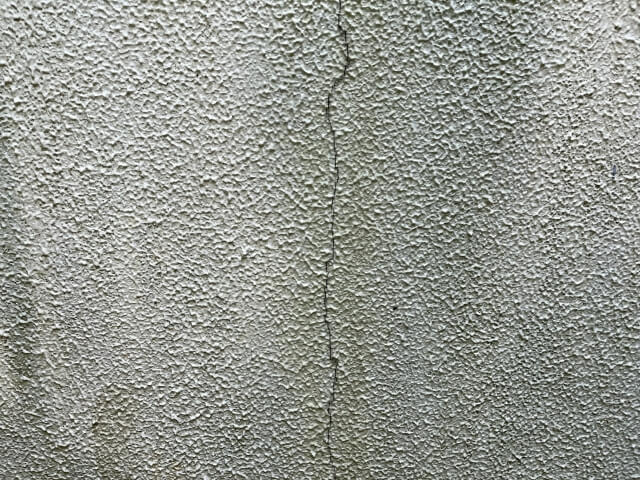

外壁のクラックが引き起こす内部腐食

外壁は建物全体を囲んでおり、風雨や紫外線に24時間365日さらされている部分です。そのため、外壁の劣化もまた、雨漏りの大きな原因になります。特に注意したいのが、「クラック」と呼ばれる細かいひび割れです。小さなクラックであっても、そこから雨水が浸入し、壁内に水分がたまると、断熱材や下地材の腐食、さらにはカビの発生につながることがあります。最初は見た目に大きな変化がなくても、内部で症状が進んでしまうのが外壁雨漏りの怖いところです。

コーキング材の劣化による雨水の侵入

また、外壁同士の継ぎ目やサッシ周辺などに使われている「コーキング材(シーリング)」の劣化も大きな要因です。このコーキングはゴムのように柔らかく、防水性を持っていますが、紫外線や気温差によって徐々に硬化し、ひび割れたり剥がれたりしてしまいます。新築から約7〜10年を目安に打ち替えが必要とされており、放置すると雨水が継ぎ目から入り込み、壁の裏側で雨漏りを引き起こすリスクが高まります。目視でも亀裂や隙間が確認できることがありますので、気になる箇所がある場合は専門業者に点検してもらうことが大切です。

窓枠・サッシ周辺も意外な盲点

サッシの構造上の雨漏りリスク

サッシや窓枠まわりも、雨漏りが非常に多い場所として知られています。一見するとしっかり閉まっているように見えるサッシですが、構造上、完全に密閉されているわけではなく、設計時のわずかな勾配や水返しの工夫によって排水されるようになっています。ところが、その排水経路が詰まったり、取り付け位置にわずかなズレがあると、雨水が内部へ逆流してしまうことがあるのです。

コーキング劣化や施工不良にも注意

特に横殴りの強い雨が降る地域や、風通しが悪く湿気がこもりやすい環境では、サッシ下部の水切り部分からじわじわと雨水が浸入しやすくなります。また、窓枠と外壁の隙間に充填されたコーキングが劣化していると、そこから雨水が染み込むこともあります。室内側から見ると一見キレイでも、壁の中で水が回っていることがあるため、壁紙の浮きやカビ臭などの異変に気づいたら早めの調査が必要です。施工ミスによる防水シートの不備なども原因になることがあるため、新築後数年以内でも安心はできません。

屋根裏や天井裏の結露と雨漏りの見極めの難しさ

結露による誤認と建物への影響

もう一つ、雨漏りと間違えられやすい原因に「結露」があります。これは主に冬場に発生する現象で、屋根裏や天井裏などで暖かい室内と冷たい外気の温度差が大きくなると、空気中の水分が凝縮されて水滴となり、天井材などに染み出すことがあります。この水滴が垂れてきたり、天井にシミを作ったりすることで、住人が「雨漏りだ」と勘違いしてしまうのです。

専門調査による正確な判別の重要性

ただし、結露であっても被害を放置すれば、木材の腐食やカビの発生につながるため、結果的には建物に大きなダメージを与えることになります。天井の染みが雨の日でなくても発生している場合、もしかすると雨漏りではなく結露が原因かもしれません。こうした判別には、赤外線調査や散水試験などの専門的な方法が必要となります。

小さな異変を見逃さない!室内のサインに注意

天井や壁の変色・カビに要注意

雨漏りは、建物の外からだけではなく、室内にもさまざまなサインを残します。例えば、天井の一部が変色していたり、クロスが剥がれていたりする場合、それはすでに水が内部に入り込んでいる証拠です。また、特に天井の角や壁の上部などにカビが生えていたり、じんわりと湿っていたりする状態も、雨漏りの典型的な初期症状です。

異臭や壁紙の浮きにも敏感になろう

さらに、「なんとなく部屋がカビ臭い」「壁紙が浮いてきた」といった感覚も見逃せないサインです。こうした症状は、建物内部で水分が長時間滞留していることを示しており、放置することで木材の腐食やシロアリの発生といった二次被害へと発展するおそれがあります。定期的に天井や壁の状態を確認し、異変に気づいたら早急に対応することが大切です。

信頼できる修理業者「屋根雨漏りのお医者さん」の魅力

「屋根雨漏りのお医者さん」の特長は、まず調査力の高さです。単に現場を見て終わりではなく、必要があれば散水試験や構造調査を実施し、どこから水が入って、どう広がっているのかを正確に把握してくれます。施工についても、応急処置だけでなく長期的な視点から雨仕舞いを改善する提案をしてくれるため、同じ場所から何度も漏れるようなことが起きません。

また、火災保険申請のサポートまで行ってくれるのも大きな安心材料です。住まいの健康と安心を守る「お医者さん」として、困ったときに頼れる存在として地域で支持を集めています。

雨漏りで火災保険を使うためのポイント

必ず「被害発生から早めの申請」が原則

火災保険で補償を受けるには、被害発生から一定期間内に申請を行う必要があります。多くの保険会社では**「3年以内」**という申請期限が設けられていますが、早ければ早いほど調査や手続きがスムーズに進みます。

たとえば、被害の痕跡が薄れてしまったり、自然災害との因果関係が曖昧になると、保険適用が難しくなる可能性があります。被害を見つけたらすぐに写真を撮るなど、証拠を残しておくことが大切です。

専門業者による調査報告書がカギになる

雨漏りの原因が「風災によるもの」と認定されなければ、保険会社は支払いに応じません。そのため、保険申請の際には専門業者による調査報告書が非常に重要な役割を果たします。屋根材のズレや破損、板金の浮きなどが、明らかに強風や台風の影響であると立証されることで、保険金の支払いが認められやすくなります。

近年では「保険申請サポート」を行う業者も増えており、書類作成や写真撮影、保険会社とのやり取りを代行してくれるケースもあるので、活用するのも一つの方法です。

火災保険が適用される修理とされない修理の違い

適用される可能性があるケース

・台風で屋根瓦が飛んでしまった

・突風で屋根の板金が剥がれた

・大雪で屋根の一部が破損し、雨漏りが起きた

・強風で飛来物が当たり外壁に穴が開いた

これらのように、「偶然かつ突発的な自然災害」によって生じた損害であれば、火災保険の補償対象となることが多いです。

適用されない可能性が高いケース

・築年数が古く、経年劣化による雨漏り

・新築時の施工ミスによる隙間や接合不良

・防水処理のメンテナンス不足による浸水

これらは**「事故ではなく不備や老朽化」**と見なされやすく、火災保険の補償範囲外になることがほとんどです。修理費は全額自己負担になる可能性が高いため、定期的なメンテナンスが予防策としてとても重要です。

雨漏りと火災保険に強い専門業者に相談しよう

自分で申請するより、専門家のサポートで成功率UP

火災保険を使った雨漏り修理は、知識と経験が必要な分野です。原因を特定し、それが自然災害によるものであると説明できるだけの「根拠」や「証拠書類」がなければ、保険会社も納得しません。そのため、申請の成功率を高めるには、火災保険対応の実績がある専門業者に調査や書類作成を依頼することが非常に有効です。

「屋根雨漏りのお医者さん」では、現地調査から保険申請書類の作成まで一貫して対応しており、利用者からの満足度も高く、多くの実績があります。被害の程度が分からないという場合でも、まずは無料点検から始めることで、状況を把握することができます。

まとめ:見えない雨漏りリスクを見逃さないために

雨漏りは、屋根やベランダ、外壁、窓枠といった建物のさまざまな場所で発生する可能性があり、原因も複雑かつ多岐にわたります。屋根のズレや板金の浮き、防水層のひび割れ、外壁のクラック、コーキングの劣化など、どれも最初は小さな異常でも、放置すれば大きな損傷へと発展するリスクがあります。さらに、雨漏りとよく似た現象である結露との見分けも難しく、誤った判断が被害を拡大させてしまうこともあるため、注意が必要です。

また、室内に現れるカビ臭やクロスの浮き、天井の変色といった「異変のサイン」も、見逃さずにチェックすることが重要です。これらの症状は、すでに建物内部に水分が入り込んでいる証拠であり、早めに対応することで修繕費用を抑え、住まいの寿命を延ばすことにつながります。

雨漏りは自分で確認しづらい部分が多く、目に見えるトラブルが起こった時にはすでに内部で深刻なダメージが進行しているケースもあります。だからこそ、日常的なセルフチェックに加え、専門業者による定期点検を受けることが、雨漏りから住まいを守る最も有効な対策と言えるでしょう。大切な家を長く安心して使うためにも、小さな異変に敏感になり、早め早めの対処を心がけてください。