雨漏りは家の中で起こり得る問題の中でも特に厄介なものです。特に、家の二階で雨漏りが発生する場合、その原因と解決策を正確に理解することが非常に重要です。この記事では、二階の雨漏りの一般的な原因、それに対する対策、そして実際の修理方法について詳しく解説していきます。

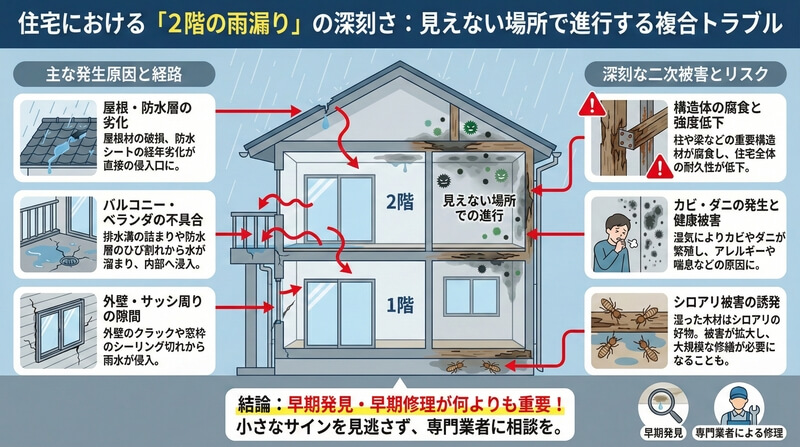

住宅における「2階の雨漏り」の深刻さ

住宅における雨漏りは、快適な住環境を脅かす重大なトラブルのひとつです。中でも2階部分からの雨漏りは、構造上の問題が複雑に絡み合うことが多く、放置すれば住宅全体の劣化や二次被害を招く恐れがあります。水漏れが発生する場所や原因は多岐にわたりますが、早期発見・早期修理が何よりも重要です。

特に2階は屋根やベランダ、バルコニーと接していることが多く、防水層や排水機構の不具合が直接雨漏りに直結します。また、見えないところで雨水が室内に侵入し、天井裏や壁の内部でカビの発生や腐食が進行しているケースも少なくありません。

この記事では、2階部分の雨漏りが発生する主な原因や具体的な修理方法、必要な調査や業者選びのポイント、さらには予防策まで詳しく解説していきます。

2階の雨漏りが発生する主な原因

2階で雨漏りが発生する場合、その原因は多岐にわたります。特に、屋根は常に雨風にさらされているため、最も注意が必要です。ここでは、2階で雨漏りが発生する主な原因とその対策について詳しく解説します。

1. 屋根の損傷

屋根は、家全体を雨から守る重要な役割を果たしています。しかし、経年劣化や自然災害によって損傷し、雨漏りの原因となることがあります。

- 瓦やスレートの破損・ズレ・剥がれ: 強風や積雪、地震などによって瓦やスレートが破損したり、ズレたり、剥がれたりすると、雨水が侵入しやすくなります。定期的な点検を行い、破損箇所を見つけたら早めに修理・交換しましょう。

- 防水層の劣化: 屋根の防水層は、雨水を遮断する重要な役割を果たしています。しかし、経年劣化や紫外線によって劣化し、ひび割れや剥がれが生じることがあります。定期的なメンテナンスを行い、防水層の劣化を防ぎましょう。

- 屋根の構造問題: 屋根の勾配が緩やかすぎたり、谷樋の設計が不適切だったりすると、雨水がスムーズに流れず、雨漏りの原因となることがあります。新築やリフォームの際には、信頼できる業者に依頼し、適切な設計・施工を行いましょう。

2. 窓やバルコニーの問題

2階に設置された窓やバルコニーも、雨漏りの原因となることがあります。

- 窓やバルコニーのシーリングの劣化: 窓枠やバルコニーの周りのシーリング材は、経年劣化によってひび割れや剥がれが生じやすくなります。定期的にシーリング材の状態をチェックし、劣化している場合は早めに補修・交換しましょう。

- サッシの不具合: サッシの歪みやパッキンの劣化は、雨漏りの原因となることがあります。サッシの開閉がスムーズでない場合や、隙間風が感じる場合は、専門業者に点検・修理を依頼しましょう。

- バルコニーの排水口の詰まり: バルコニーの排水口が落ち葉やゴミなどで詰まると、水が溜まり、雨漏りの原因となることがあります。定期的に排水口を清掃し、詰まりがないか確認しましょう。

その他の原因

- 外壁のひび割れ: 外壁にひび割れがあると、そこから雨水が侵入し、2階の天井や壁に雨漏りが発生することがあります。

- 換気扇や配管の隙間: 換気扇や配管の周りのシーリングが劣化すると、そこから雨水が侵入する可能性があります。

雨漏りを見つけたら

2階で雨漏りを発見したら、まずは原因を特定することが重要です。自分で原因を特定するのが難しい場合は、専門業者に調査を依頼しましょう。雨漏りの原因に応じて適切な補修を行うことで、建物の寿命を延ばし、快適な住環境を維持することができます。

2階の雨漏り修理時の注意点

2階の雨漏り修理は、高所での作業や専門的な知識が必要となるため、安全面や周囲への配慮、そして天候など、いくつかの注意点があります。これらの注意点を把握しておくことで、安心して修理を依頼し、より良い結果を得ることができます。

1. 安全対策の徹底:事故を防ぎ、安全な作業環境を確保

2階の屋根修理は、高所での作業となるため、落下事故などの危険が伴います。そのため、専門業者に依頼する際は、以下の安全対策が徹底されているかを確認しましょう。

- 足場の設置: 安定した足場が設置されているか、作業員が安全帯を着用しているかを確認しましょう。

- ヘルメットの着用: 作業員がヘルメットを着用しているか確認しましょう。

- 作業手順の確認: 事前に作業手順や安全対策について説明を受け、不明な点があれば質問しましょう。

- 保険加入の確認: 万が一の事故に備え、業者 が賠償責任保険に加入しているか確認しましょう。

2. 周囲への配慮:近隣住民への配慮を忘れずに

雨漏り修理は、騒音や振動、落下物などが発生する可能性があります。近隣住民に迷惑をかけないよう、以下の点に配慮しましょう。

- 事前連絡: 修理作業を行う前に、近隣住民に日時や内容を伝え、理解と協力を得ましょう。

- 作業時間: 早朝や深夜の作業は避け、日中の時間帯に行いましょう。

- 騒音対策: 必要に応じて、防音シートや騒音防止マットなどを設置し、騒音を軽減しましょう。

- 落下物対策: 足場ネットや落下物防止シートなどを設置し、落下物を防ぎましょう。

3. 天候の考慮:最適なタイミングで修理を行う

雨漏り修理は、天候に左右される作業です。雨天時は作業が困難なだけでなく、濡れた屋根は滑りやすく、事故のリスクが高まります。

- 晴天の日を選ぶ: 作業は晴天の日を選び、屋根が乾燥している状態で 行いましょう。

- 強風時は避ける: 強風時は足場が不安定になり、作業が危険なため、延期しましょう。

- 気温にも注意: 極端に暑い日や寒い日は、作業効率が低下したり、材料の品質に影響が出たりする可能性があります。

その他の注意点

- 見積もりの内訳を確認: 見積もりには、作業内容や使用する材料、費用などが詳細に記載されているか確認しましょう。不明な点があれば、業者に説明を求めましょう。

- 契約書を交わす: 口頭での約束だけでなく、必ず書面で契約を交わし、作業内容や費用、保証内容などを明確にしておきましょう。

- アフターフォローの確認: 修理後の保証期間や定期点検の有無などを確認しておきましょう。

雨漏り修理は、建物の寿命を左右する重要な工事です。安全に配慮し、近隣住民への配慮も忘れずに、信頼できる専門業者に依頼しましょう。

雨漏り発生時の初期対応

雨漏りを発見した時は、焦らず落ち着いて行動することが大切です。早急な対応が、家財への被害や建物の劣化を最小限に抑えることにつながります。

ステップ1:漏水部分の特定

まずは、どこから水が漏れているのかを特定しましょう。天井や壁のシミ、水滴の跡などを手がかりに、漏水箇所を探します。天井裏や屋根裏に入れる場合は、安全に注意しながら確認してみましょう。

ステップ2:漏水箇所の周辺を保護

漏水箇所が特定できたら、その周辺にある家具や家電製品、貴重品などを移動させましょう。濡れてしまうと損傷したり、カビが生えたりする可能性があります。また、漏水箇所の下にバケツや洗面器などを置いて、水滴を受け止めましょう。

ステップ3:応急処置で雨水を防ぐ

雨漏りがひどい場合は、ブルーシートやビニールシートなどを使い、漏水箇所を覆って応急処置をしましょう。シートを固定する際は、ガムテープや紐などを使用し、風で飛ばされないように注意してください。

ステップ4:専門業者に連絡

応急処置をしたら、速やかに雨漏り修理の専門業者に連絡しましょう。自分で修理しようとすると、かえって状況を悪化させる可能性があります。専門業者であれば、原因を正確に診断し、適切な修理方法を提案してくれます。

その他の注意点

- 電気系統に注意: 漏水箇所が電気系統に近い場合は、感電の危険性があるため、ブレーカーを落としてから作業しましょう。

- 二次被害に注意: 雨漏りを放置すると、カビやシロアリの発生、建物の腐食など、二次被害につながる可能性があります。早めの対処が重要です。

- 保険の確認: 火災保険や住宅総合保険に加入している場合は、雨漏りによる損害が補償される可能性があります。保険証券を確認し、必要に応じて保険会社に連絡しましょう。

雨漏りは、早めの対応が被害を最小限に抑えるために重要です。落ち着いて行動し、専門家の力を借りて、大切な住まいを守りましょう。

雨漏りが発生しやすい箇所と原因

ベランダ・バルコニー周辺

2階に設けられることが多いベランダやバルコニーは、屋根と同様に直接雨水の影響を受ける構造です。この部分には防水シートやシーリング材が使われていますが、経年劣化によりひび割れや剥がれが生じると、雨水がその隙間から侵入してしまいます。また、排水口にゴミや落ち葉が詰まって排水不良が起きると、雨水が逆流し防水層を越えて浸水することもあります。

屋根や屋根の接合部

屋根材(瓦、スレート、ガルバリウムなど)のずれや割れ、屋根と外壁の接合部にある板金やシーリングの劣化は、雨水の侵入を招く代表的な原因です。また、屋根裏の断熱材や木材が雨水によって濡れることで、建物全体の耐久性を低下させるリスクもあります。

外壁のひび割れやシーリング劣化

外壁のひび割れや目地のシーリング不良も、雨漏りの原因になります。特にサッシ枠や配管まわりは雨水が集中しやすく、施工時の処理が不十分であるとわずかな隙間から雨水が侵入し、室内にまで達する可能性があります。

配管の劣化や施工不良

2階の浴室やトイレ、洗面所などの水回り設備からの漏水も、雨漏りと誤認されやすいトラブルです。配管の破損やジョイント部分の緩み、排水管の詰まりなどによる水の漏れは、天井や壁に染みを作る原因になります。特に給排水のパイプが床下を通っている構造では、発見が遅れることが多く、注意が必要です。

雨漏りによる症状と確認方法

雨漏りが発生すると、室内ではさまざまな症状が見られます。代表的なものには、天井や壁紙にできる染み、天井からの滴下、床の濡れ、カビの発生、木材の腐食、さらにはシロアリ被害の拡大などが挙げられます。特に2階からの雨漏りは、1階の天井や壁にも被害を及ぼすケースが多く、住まい全体に広がるリスクがあります。

天井の一部が濡れていたり、壁紙が剥がれていたりする場合は、水漏れの初期兆候である可能性が高いため、早めのチェックが重要です。懐中電灯を使って天井裏や床下を点検し、異常が見られた場合は、専門の業者に調査を依頼しましょう。

雨漏り調査の流れと専門業者の選び方

雨漏りの原因を正確に特定するためには、専門的な調査が不可欠です。調査には以下のような方法があります。

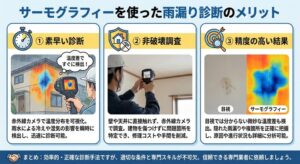

目視点検・散水試験・赤外線サーモグラフィ

外壁や屋根の状態を目視で点検する方法に加え、実際に水をかけて漏れを再現する「散水試験」や、壁の内部温度の異常から漏水箇所を特定する「赤外線サーモグラフィ」などの技術を使い、原因の特定を行います。

専門業者は、こうした調査に長けており、複数の手法を組み合わせて徹底的に原因を追究します。見積もりや現地調査を無料で行ってくれる会社も多く、依頼前には「実績」「保証内容」「対応エリア」などを比較し、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

修理・補修工事の方法とポイント

雨漏りの修理は、原因や被害状況によって内容が大きく異なります。主な修理方法をいくつか紹介します。

シーリング材の打ち直し

外壁やサッシまわりの目地にある古いシーリング材を撤去し、新しい防水性の高いシーリングに打ち直す方法です。比較的手軽でコストも抑えられますが、耐久性や施工技術が仕上がりを左右します。

屋根材の交換・補修

瓦やスレートのずれ・割れが原因の場合は、該当箇所を交換する工事が必要です。広範囲に劣化が見られる場合には、葺き替えやカバー工法といった大掛かりな修理が求められることもあります。

防水層の再施工(ベランダ・バルコニー)

ベランダやバルコニーの防水層が劣化している場合、ウレタン防水やFRP防水などの再施工が必要になります。防水工法には種類があり、住宅の構造や使われている材質に応じて選定されます。

内部の補修と復旧

漏水によって天井の下地が腐食していたり、断熱材が濡れている場合には、内部の撤去・乾燥・交換作業が必要になります。あわせてカビ除去や消毒を行い、再発防止策も講じなければなりません。

修理にかかる費用と相場

雨漏り修理の費用は、施工内容や範囲、使用する材質によって大きく異なります。例えば、シーリング打ち直しだけなら低価格で済むこともありますが、屋根の葺き替えや外壁の防水施工、内部の復旧を伴うと、費用は高額になりがちです。

見積もりを依頼する際には、「作業内容の詳細」「使用する材料」「保証期間」などを明確に提示してもらいましょう。また、火災保険が適用できる場合もあるため、補償内容を確認することも忘れずに行うべきです。

雨漏りの再発を防ぐための対策とメンテナンス

定期的なメンテナンスは、雨漏りの再発防止に欠かせません。以下のような点に注意しておくとよいでしょう。

- 外壁や屋根の点検を年に一度は行う

- 排水口や樋の掃除を怠らない

- シーリング材の劣化が見られたら早めに補修する

- 内部に異常がないか定期的にチェックする

- 必要に応じて専門業者に点検を依頼する

これらの対策を徹底することで、雨漏りの予兆を早期に発見し、住まいの劣化を最小限に抑えることができます。

まとめ:早期の対応が雨漏り被害を防ぐカギ

2階の雨漏りは、見逃すと家全体の耐久性を損ない、リフォームや補修工事が大掛かりになってしまう恐れがあります。漏水や水漏れのサインを早めに見つけ、専門業者による的確な調査と修理を行うことが大切です。

また、日頃からの点検や防水対策を通じて、住宅の維持管理を怠らないことが、長く安心して暮らせる住まいを実現する近道です。もしご自宅で気になる症状が見られたら、まずは無料の見積もりや相談を活用し、信頼できる業者に対応を依頼しましょう。