パミール屋根材が社会問題となっている背景を理解するには、その歴史と問題点、そしてそれに関連する法的および社会的影響を検討する必要があります。ここでは、パミール屋根材の問題点とその影響について詳しく見ていきます。

パミールとは?屋根材の特徴と問題点

パミールとは、ニチハ株式会社が製造していたスレート系の屋根材で、主に1990年代後半から2000年代前半にかけて広く使用されていました。見た目はスマートで軽量、施工性も高いことから新築住宅の屋根に採用されてきましたが、経年劣化により「層間剥離」や「表面の割れ」「反り返り」「釘浮き」など多くの不具合が報告されています。

この屋根材の大きな特徴は、構造がいわばミルフィーユのような層構造になっており、水分を吸収すると層と層の間に水が入り、やがて剥がれやボロボロの状態になります。劣化が進むと塗装や補修だけでは対応できず、葺き替え工事が必要になることも珍しくありません。

パミール屋根材の問題点

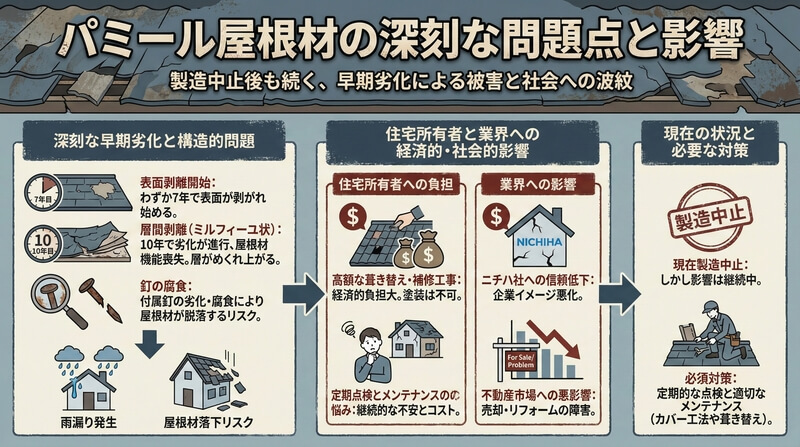

本来、屋根材は建物を雨風や紫外線から守る役割を担いますが、パミールはその機能を十分に果たせないことが判明しました。多くの住宅で、使用開始からわずか7年程度で屋根材の表面が剥がれ始め、10年も経つと劣化がさらに進行し、屋根材としての機能をほとんど失ってしまうという報告が相次ぎました。

この早期劣化により、雨漏りが発生したり、屋根材が剥がれ落ちて落下する危険性も高まりました。結果として、パミールを使用していた住宅所有者は、屋根の葺き替えや補修といった高額な工事が必要となり、経済的な負担を強いられることになりました。

パミールの問題は、住宅所有者だけでなく、建設業界全体にも大きな影響を与えました。ニチハ社に対する信頼は大きく揺らぎ、企業イメージは著しく低下しました。また、パミールを使用した住宅の売却やリフォームにも支障が生じ、不動産市場にも悪影響を及ぼしました。

現在、パミールは製造中止となっていますが、その影響は現在も続いています。パミールを使用した住宅は、定期的な点検と適切なメンテナンスが必要不可欠であり、住宅所有者にとっては大きな悩みの種となっています。

パミール屋根材の製造と採用の背景

パミール屋根材の開発と普及は、1990年代後半におけるアスベスト規制強化という社会的な背景と密接に関係しています。アスベストは、建材として広く利用されていましたが、その発がん性が明らかになり、1995年に使用が原則禁止となりました。

このアスベスト禁止を受け、建材業界では代替材料の開発が急ピッチで進められました。パミールもその一つであり、アスベストを含まない安全な屋根材として期待を集めました。しかし、その開発と普及は、安全性を最優先とするあまり、長期的な耐久性に関する十分な検証がされないまま進められてしまいました。

当時、アスベスト代替材の需要は非常に高く、メーカーは一刻も早く製品を市場に投入する必要がありました。そのため、パミールのような新素材の開発は、従来よりも短期間で進められ、長期的な耐久性試験や実証実験が十分に行われないまま、製品化・販売に至ってしまったのです。

その結果、パミールは発売から数年で深刻な劣化問題が露呈し、多くの住宅所有者に多大な迷惑をかけることになりました。この問題は、新素材の開発において、安全性だけでなく、長期的な耐久性に関する十分な検証が不可欠であることを改めて示す教訓となりました。

なぜパミール屋根は雨漏りを起こすのか?劣化のメカニズム

パミール屋根材は防水性が高い素材とは言えず、時間の経過とともに雨仕舞の性能が低下します。雨水が材の内部に染み込むことで層間に水分が溜まり、膨張・収縮を繰り返しながら割れや剥離を引き起こします。こうした状態を放置すると、野地板や垂木などの下地まで腐食が進行し、雨漏りを発生させます。

特に台風や積雪、地震の後は被害が顕著に出る傾向にあります。施工された年数や地域の気候、屋根の勾配、換気状態などによっても劣化の進行度合いは変わりますが、多くのケースで「築10年〜15年」ほどで症状が現れ始めるのが実態です。

パミール屋根の劣化に気づくサインとは?

雨漏りが起きる前に、パミール屋根材の劣化には以下のようなサインが現れます:

- 材料の表面に剥がれや浮きがある

- 塗膜が剥げ、コケやカビが発生している

- 板金や棟の部分に錆びや腐食がある

- 軒先部分で瓦のズレや割れが見られる

- 軽く触れただけで表面がボロボロ崩れる

これらの症状を見逃さず、早期に点検や対処を行うことで、葺き替え工事など大掛かりな工事を回避できる可能性もあります。

パミール屋根材による損害賠償

パミール屋根材の欠陥が明るみに出るにつれ、その法的および社会的影響は深刻化しました。

まず、パミールを使用した住宅の所有者からは、ニチハ社に対する苦情や訴訟が相次ぎました。屋根の葺き替え費用や雨漏りによる家財への損害賠償を求める声が多数上がり、一部では集団訴訟に発展するケースもありました。これらの訴訟は長期化し、ニチハ社の経営に大きな打撃を与えました。

また、この問題はマスメディアによって大々的に報道され、社会問題として広く認識されるようになりました。欠陥住宅問題や消費者保護の観点から、パミール問題に対する批判が高まり、ニチハ社の企業イメージは大きく損なわれました。

ニチハ社は、パミールの早期劣化は施工不良や経年劣化によるものであり、製品自体に欠陥はないと主張しました。しかし、消費者からは、製品の安全性や品質に関する情報開示が不十分だったという批判も寄せられました。

この問題を契機に、建材メーカーに対する製品の安全性や品質に関する監視の目が厳しくなりました。消費者庁や国土交通省は、建材メーカーに対して、製品の性能や耐久性に関する情報開示を義務付けるなどの対策を講じました。

パミール問題は、企業が製品の安全性と品質に責任を持つことの重要性を改めて社会に問いかける出来事となりました。同時に、消費者は、住宅を購入する際には、建材の性能や耐久性について十分な情報収集を行う必要があるという教訓を残しました。

パミール屋根材による雨漏り

パミール屋根材は、その素材の特性上、経年劣化により雨漏りを引き起こす可能性が非常に高いと言えます。主な原因としては、以下の点が挙げられます。

1. 層間剥離(ミルフィーユ現象)

パミール屋根材は、複数の層から構成されていますが、時間の経過とともにこれらの層が剥がれてしまう現象(ミルフィーユ現象)が起こりやすいです。層間剥離が起こると、屋根材の防水性が著しく低下し、雨水が浸入しやすくなります。

2. 釘の腐食

パミール屋根材を固定している釘は、材質の問題から腐食しやすい傾向があります。釘が腐食すると、屋根材が浮き上がり、隙間から雨水が侵入する原因となります。

3. ヒビ割れや欠け

パミール屋根材は、他のスレート屋根材と比較して、ヒビ割れや欠けが生じやすい性質があります。これらの損傷は、雨水の侵入経路となり、雨漏りを引き起こす可能性を高めます。

パミール屋根材による雨漏りの兆候

- 天井や壁にシミができる

- 屋根裏に水滴が垂れる

- 屋根材が変色している

- 屋根材が浮き上がっている

- 屋根材にコケや藻が生えている

これらの兆候が見られた場合は、早急に専門業者に点検を依頼し、適切な対策を講じることが重要です。

パミール屋根材の雨漏り対策

パミール屋根材の雨漏り対策としては、以下の方法が考えられます。

- 屋根葺き替え: 最も確実な方法ですが、費用が高額になります。

- カバー工法: 既存の屋根材の上に新しい屋根材を被せる工法です。葺き替えよりも費用を抑えられますが、屋根の重量が増加する点がデメリットです。

- 塗装: パミール屋根材は塗装ができないため、この方法は適しません。

- 部分補修: 雨漏りの原因が特定できる場合は、部分的な補修で対応できることもあります。

どの方法が最適かは、建物の状況や予算によって異なります。専門業者に相談し、適切な対策を選択することが重要です。

パミール屋根材の雨漏りは、放置すると建物の構造に深刻なダメージを与える可能性があります。早期発見・早期対応が大切です。

修理と葺き替え、どちらを選ぶべき?

パミール屋根の修理方法は主に3つあります。状態によって「部分補修」「屋根カバー工法」「葺き替え工事」が選択されます。

部分補修

軽度の剥離や浮きであれば、応急処置としてウレタン系のシーリング材や防水テープでの補修が可能です。ただし、これは一時的な対応にすぎず、広範囲の劣化には対応しきれません。

カバー工法(重ね葺き)

既存の屋根材の上にガルバリウム鋼板などの金属屋根をかぶせる工事です。断熱性や防水性を高めつつ、撤去費用を抑えられる点がメリットです。ただし、屋根の下地が腐食していた場合には施工できないこともあるため、事前調査が不可欠です。

葺き替え工事

劣化が進行し、下地まで傷んでいる場合は全面葺き替えが必要になります。既存のパミール材を撤去し、野地板や防水シートを交換したうえで新しい屋根材を施工します。工期や費用はかかりますが、根本的な問題解決となり、耐久性の高い屋根へと生まれ変わります。

費用相場と工事期間の目安

修理方法によって費用は大きく異なります。おおまかな目安は以下のとおりです:

- 部分補修:数万円〜十万円程度

- カバー工法:百万円前後(30坪の場合)

- 葺き替え工事:百数十万円以上(足場費用含む)

工事期間は内容や天候にも左右されますが、部分補修なら数日、葺き替え工事なら一週間前後を見込んでおくとよいでしょう。事前に現地調査と見積もりを取り、施工内容を十分に確認してから依頼しましょう。

修理業者の選び方と注意点

屋根工事は専門性が高いため、信頼できる業者選びが極めて重要です。特にパミールのような問題を抱えた建材に対応するには、施工実績が豊富で「原因の特定から最適な提案まで一貫して任せられる」業者を選ぶ必要があります。

ホームページに事例やお客様の声、施工中の現場写真が掲載されているかどうかも参考になります。また、しつこい営業や無料を強調する業者には注意が必要です。火災保険を活用した修理についても、保険会社とのやり取りに詳しい業者ならより安心です。

パミール屋根におすすめの代替屋根材

葺き替えを検討する際には、以下のような屋根材への交換が推奨されます:

- ガルバリウム鋼板(例:スーパーガルテクト):軽量で耐久性が高く、メンテナンス性も良好

- アスファルトシングル:防音性が高く、曲面施工にも対応可能

- 瓦屋根(和瓦・洋瓦):耐久年数が長く、重厚な外観を演出

断熱性能や耐風・耐震性を考慮しながら、ご自宅に最も適した屋根材を選ぶことが大切です。

まとめ:早期の対応が住まいを守るカギ

ニチハのパミール屋根材は、その施工から十数年が経過し、全国的に劣化による雨漏りや剥離の相談が増加しています。問題を放置すると内部の木部や断熱材の腐食にまで影響が及び、リフォーム費用も膨らんでしまいます。

早めの点検・対処が、最小限の費用と工事期間で済ませるための第一歩です。今後の生活を安心して過ごすためにも、「屋根から雨が落ちてきた」「瓦の表面が剥がれている」などの異変を見逃さず、信頼できる専門業者に相談してみてください。

現状と今後の対応

現在もパミール屋根材が使用されている住宅は多数存在し、その問題は完全には解決していないのが現状です。ニチハ社はパミールの製造を中止し、補償対応を行っていますが、すべての被害が補償されているわけではありません。

住宅所有者は、パミール屋根材の劣化状況を定期的に確認し、必要に応じて専門業者による点検や修繕を行うことが推奨されています。特に、築10年以上経過している住宅では、早急な対応が必要となる可能性があります。

建材業界全体としても、パミール問題を教訓として、製品の安全性と耐久性の向上に取り組んでいます。新素材の開発においては、長期的な耐久性試験を徹底し、製品の品質管理体制を強化するなどの対策が講じられています。

また、消費者への情報提供も重要視されています。製品の性能や耐久性に関する情報を分かりやすく開示し、消費者が適切な判断を下せるようにすることが求められています。

パミール屋根材問題は、製品の欠陥という枠を超え、消費者保護、製品安全、企業の社会的責任といった広範な問題を提起しました。この問題を教訓として、企業はより安全で高品質な製品を提供し、消費者は製品に関する情報を十分に収集した上で、賢い選択をすることが求められています。

パミール屋根材問題はまだ完全な解決には至っていませんが、この問題を契機に、建材業界全体がより安全で安心できる住宅を提供するための取り組みを強化しています。