日本の冬、特に東北地方では、雪が屋根に蓄積し、その後の雪解け水が屋内へ侵入する「すが漏り」が発生することがあります。「すが」という言葉は東北弁で「氷」という意味を持ち、この現象は、氷によって正常な排水が阻害されることからその名がつけられました。

この記事では、すが漏りの原因、影響、そして予防策について詳しく解説します。

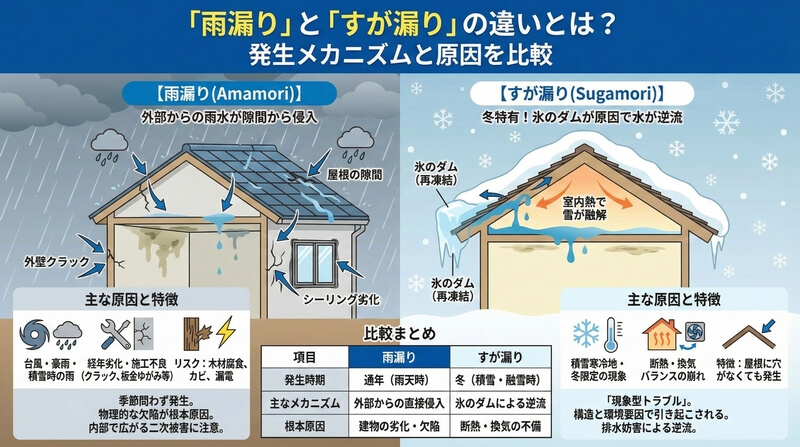

雨漏りとすが漏りの違いとは?

雨漏りとは?

雨漏りとは、外部からの雨水が屋根や外壁の隙間などから内部に侵入し、住宅の天井や壁を濡らしてしまう現象です。台風や豪雨、積雪時の雨が主なきっかけとなりますが、劣化や施工不良、排水機能の低下などが根本の原因となることが多く、定期点検を行わない住宅ではいつ発生してもおかしくありません。

特に「外壁のクラック」や「シーリング材の劣化」、「板金部分のゆがみ」などが放置されていると、雨水は徐々に屋内に侵入します。一見すると小さな滲みでも、内部で水が広がることで木材の腐食や断熱材のカビ、漏電リスクにまでつながることがあるため注意が必要です。

すが漏りとは?

一方で「すが漏り」は、積雪の多い地域でよく見られる冬特有の現象です。屋根に積もった雪が室内の熱で一部だけ溶け、その水が軒先の冷えた部分で再凍結して「氷のダム」ができることで発生します。この氷が排水を妨げ、行き場を失った水が屋根材の隙間から逆流するようにして室内に入り込みます。

すが漏りの怖い点は、屋根材に穴が開いていなくても発生してしまうことです。いわば、建物の構造と断熱・換気のバランスが崩れることで引き起こされる「現象型トラブル」だと言えるでしょう。

すが漏りの発生メカニズム

すが漏りは、主に寒冷地で発生する冬の住宅特有の雨漏り現象です。その発生メカニズムは、一見単純なようでいて、実は複雑な要因が絡み合って引き起こされます。

- 積雪と融雪の繰り返し:

- 寒冷地では、屋根に雪が積もり、日中の気温上昇や室内の暖房の影響で雪が溶け始めます。

- しかし、夜間になると気温が下がり、溶けた水が再び凍結します。この融雪と凍結の繰り返しによって、すが漏りのリスクが高まります。

- 軒先の氷ダム形成:

- 屋根から流れ落ちた雪解け水は、軒先で冷やされて氷結し、氷の塊(氷ダム)を形成します。

- この氷ダムが排水路を塞ぎ、雪解け水が行き場を失ってしまいます。

- 屋根材の下への浸水:

- 排水路が塞がれた雪解け水は、行き場を失い、屋根材の隙間や継ぎ目から屋根の下へと浸透していきます。

- 特に、瓦屋根やスレート屋根は、経年劣化によって隙間ができやすく、すが漏りが発生しやすい構造となっています。

- 天井や壁からの漏水:

- 屋根の下に浸透した雪解け水は、徐々に天井裏や壁の中に広がり、最終的に天井や壁から漏水として現れます。

- 漏水は、シミや水滴として現れることが多く、放置すると建物の構造材を腐食させたり、カビの発生を招いたりするなど、深刻な被害をもたらす可能性があります。

すが漏りの発生しやすい条件

- 寒冷地: 気温が低く、積雪量が多い地域ほど、すが漏りが発生しやすくなります。

- 屋根の形状: 複雑な形状の屋根や勾配が緩やかな屋根は、雪が積もりやすく、すが漏りのリスクが高まります。

- 屋根材の種類: 瓦屋根やスレート屋根は、経年劣化によって隙間ができやすいため、すが漏りが発生しやすい傾向にあります。

- 断熱性能: 断熱性能が低い住宅は、室内の熱が屋根に伝わりやすく、雪解けを促進するため、すが漏りのリスクが高まります。

すが漏り対策

すが漏りを防ぐためには、以下の対策が有効です。

- 雪止め金具の設置: 雪止め金具を設置することで、屋根からの落雪を防ぎ、軒先での氷ダム形成を抑えることができます。

- 屋根の断熱強化: 屋根の断熱性能を高めることで、室内の熱が屋根に伝わるのを防ぎ、雪解けを抑制することができます。

- 融雪ヒーターの設置: 軒先や雨どいに融雪ヒーターを設置することで、氷ダムの形成を防ぎ、雪解け水をスムーズに排水することができます。

- 定期的な点検とメンテナンス: 屋根の破損や劣化がないか、定期的に点検を行い、必要に応じて補修を行うことが重要です。

すが漏りは、住宅に深刻な被害をもたらす可能性があるため、早めの対策が必要です。

すが漏りの影響

すが漏りは、住宅に深刻なダメージを与えるだけでなく、そこに住む人々の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。放置すると被害が拡大し、修復に多大な費用と時間がかかるため、早期発見と適切な対処が重要です。

1. 構造へのダメージ

- 断熱材の劣化: 断熱材は、住宅の保温性を保つために重要な役割を果たしますが、すが漏りによって水分を含んでしまうと、断熱性能が著しく低下します。

- 木材の腐食: 木材は水分を吸収すると腐食しやすく、強度が低下します。屋根裏の梁や柱、壁の木材が腐食すると、建物の構造全体が弱くなり、最悪の場合、倒壊の危険性も出てきます。

- 金属部分の錆び: 屋根の釘や金具、雨どいなどの金属部分は、すが漏りによって錆びやすくなります。錆びは金属の強度を低下させ、破損や落下につながる可能性があります。

2. 美観の損失

- 天井や壁のシミ: すが漏りによって天井や壁にシミができると、美観を損ねるだけでなく、建物の資産価値も低下します。

- 壁紙の剥がれ: 壁紙は水分を吸収すると剥がれやすくなります。すが漏りが原因で壁紙が剥がれると、見た目が悪くなるだけでなく、カビの発生を助長する可能性もあります。

- 床材の変色や腐食: すが漏りの水が床にまで達すると、床材が変色したり、腐食したりすることがあります。

3. 健康へのリスク

- カビの発生: すが漏りによって湿気が高まると、カビが繁殖しやすくなります。カビはアレルギーや呼吸器疾患の原因となり、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

- ダニの繁殖: カビと同様に、ダニも湿気を好みます。すが漏りによってダニが繁殖すると、アレルギー症状が悪化したり、皮膚炎を引き起こしたりする可能性があります。

- 悪臭: すが漏りの水が溜まった場所では、悪臭が発生することがあります。悪臭は不快なだけでなく、健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

まとめ

すが漏りは、住宅の構造や美観を損なうだけでなく、そこに住む人々の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。早期発見と適切な対処が、被害を最小限に抑えるために重要です。

すが漏りの兆候に気づいたら、放置せずに専門業者に相談しましょう。専門業者は、原因を特定し、適切な修理方法を提案してくれます。

すが漏りの予防策

すが漏りは、建物の構造や積雪状況によって発生しやすさが異なります。しかし、適切な予防策を講じることで、そのリスクを大幅に低減させることができます。

1. 屋根の構造改善

- 適切な勾配の設計: 屋根の勾配が緩やかすぎると、雪が積もりやすく、すが漏りの原因となります。新築やリフォームの際には、地域の積雪量を考慮し、適切な勾配の屋根を設計することが重要です。

- 雪止め金具の設置: 雪止め金具は、屋根からの落雪を防ぎ、軒先での氷ダム形成を抑える効果があります。特に、積雪量の多い地域では、雪止め金具の設置が不可欠です。

- 滑り止め材の設置: 金属屋根の場合、雪が滑り落ちやすいため、滑り止め材を設置することで、軒先での氷ダム形成を抑制することができます。

2. 排水系統の整備

- 融雪ヒーターの設置: 軒先や雨どい、排水口に融雪ヒーターを設置することで、氷ダムの形成を防ぎ、雪解け水をスムーズに排水することができます。

- 断熱材付き雨どいの設置: 断熱材付き雨どいは、雨どいの内部に断熱材を施すことで、雪解け水が凍結するのを防ぎます。

- 排水路の定期的な清掃: 落ち葉やゴミが排水路に詰まると、雪解け水がスムーズに流れなくなり、すが漏りの原因となることがあります。定期的に排水路を清掃し、詰まりがないか確認しましょう。

3. 断熱材の点検と更新

- 屋根断熱材の点検: 屋根断熱材は、すが漏りによって水分を含んでしまうと、断熱性能が著しく低下します。定期的に屋根裏を点検し、断熱材が湿っていないか確認しましょう。

- 断熱材の交換: 断熱材が湿っている場合は、速やかに交換する必要があります。湿った断熱材は、カビの発生源となるだけでなく、建物の構造材を腐食させる原因にもなります。

- 高性能断熱材の採用: 新築やリフォームの際には、吸湿性の低い高性能断熱材を採用することで、すが漏りによる断熱材の劣化を防ぐことができます。

4. その他の予防策

- 定期的な雪下ろし: 積雪量が多い地域では、こまめな雪下ろしが必要です。屋根に雪が積もりすぎると、すが漏りのリスクが高まるだけでなく、屋根の破損にもつながる可能性があります。

- 専門業者による点検: 定期的に専門業者に屋根の点検を依頼し、すが漏りのリスクがないか確認してもらいましょう。専門家は、素人では見つけにくい問題点も発見し、適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ

すが漏りは、適切な予防策を講じることで、未然に防ぐことができます。屋根の構造改善、排水系統の整備、断熱材の点検と更新など、総合的な対策を行うことで、安心して冬を過ごすことができます。

修理と対策|被害を最小限に抑えるにはどうすべきか?

雨漏りへの対策方法

- 早期点検と発見:天井の染み、カビ臭、雨音の異常などがあればすぐ相談を。

- 専門業者による修理:屋根材の補修、防水材の再施工、板金処理などを実施。

- 再発防止策:排水口・雨樋の清掃、防水塗装やリフォームによる強化。

- 火災保険の活用:台風・積雪などの自然災害による雨漏りであれば補償対象になる場合も。

すが漏りへの具体的な対策

- 断熱と換気の見直し:屋根裏に断熱材をしっかり施工し、換気棟を設けて空気の流れを作る。

- 融雪ヒーターの設置:屋根の軒先にヒーターを設けることで再凍結を防止。

- 雪止め金具の設置:雪が一気に滑り落ちるのを防ぎ、氷の塊になるのを抑える。

- 雪下ろしの実施:多量の積雪は定期的に除去。落雪の危険があるためプロに依頼するのがおすすめ。

- 業者選びのポイント|相談・依頼するならどこに?

信頼できる修理会社を選ぶには、以下のポイントをしっかりチェックしましょう。

点検・診断に時間をかけてくれる会社か?

施工実績やお客様の声を公開している業者か?

すが漏りと雨漏りの両方に対応できる知識を持った専門業者か?

見積もりが明瞭で、説明が丁寧か?

また、火災保険を利用した修理に強い会社であれば、手続きのアドバイスや書類作成の支援も行ってくれます。

業者選びのポイント|相談・依頼するならどこに?

信頼できる修理会社を選ぶには、以下のポイントをしっかりチェックしましょう。

- 点検・診断に時間をかけてくれる会社か?

- 施工実績やお客様の声を公開している業者か?

- すが漏りと雨漏りの両方に対応できる知識を持った専門業者か?

- 見積もりが明瞭で、説明が丁寧か?

また、火災保険を利用した修理に強い会社であれば、手続きのアドバイスや書類作成の支援も行ってくれます。

雨漏り・すが漏りの事例と実際の対応例

たとえば北海道や東北地域では、屋根裏の断熱不足によるすが漏りの被害が多発します。ある住宅では、室内の湿度上昇によりカビが発生し、天井の一部が破損するという深刻な状況に。専門業者による調査で、屋根勾配が足りず、排水経路の凍結が主な原因であることが判明しました。断熱材の強化と軒先ヒーターの導入によって、以降の冬では再発を防げています。

また、関東地方の住宅でも、リフォーム時の屋根板金の施工不良が原因で、雨漏りが発生。工法を見直し、板金の重ね部分を再施工することで、数年にわたる漏水問題が解消されました。

よくある質問(FAQ)

Q. すが漏りと雨漏り、どちらの方が危険ですか?

どちらも放置は危険ですが、すが漏りは見た目で判断しづらく、気づいたときには広範囲に広がっていることがあります。雨漏り同様、早期の点検が重要です。

Q. 自分でできる対策はありますか?

排水口の掃除や、雪下ろし前の点検は自分でも可能ですが、高所作業や氷の除去は危険です。プロに依頼するのが安心です。

Q. 火災保険で費用が出るケースは?

積雪や暴風雨による被害と認定されれば、保険適用となる場合があります。保険会社と相談する際は、業者の報告書や写真を活用しましょう。

まとめ

すが漏りは、雪国に住む人々にとって、冬の間常に付きまとう悩みの種です。しかし、すが漏りは決して避けられないものではなく、適切な対策を講じることで、その被害を最小限に抑えることができます。

すが漏りの原因と影響

すが漏りの主な原因は、屋根に積もった雪が溶けて生じる水の排水不良です。軒先で水が凍結し、氷のダム(氷柱)を形成することで、雪解け水が行き場を失い、屋根材の下に浸入してしまいます。

すが漏りを放置すると、断熱材の劣化、木材の腐食、金属部分の錆びなど、建物の構造に深刻なダメージを与えます。また、天井や壁のシミ、カビの発生、悪臭など、美観や衛生面にも悪影響を及ぼします。

すが漏り対策の重要性

すが漏り対策は、建物の寿命を延ばし、快適で安全な住環境を保つために不可欠です。適切な対策を講じることで、すが漏りによる被害を未然に防ぎ、安心して冬を過ごすことができます。

具体的なすが漏り対策

- 屋根の構造改善: 適切な勾配の設計や雪止め金具の設置など、屋根の構造を改善することで、すが漏りのリスクを低減できます。

- 排水系統の整備: 融雪ヒーターや断熱材付き雨どいの設置、排水路の定期的な清掃など、排水系統を整備することで、雪解け水をスムーズに排水できます。

- 断熱材の点検と更新: 屋根断熱材を定期的に点検し、必要に応じて交換することで、すが漏りによる断熱材の劣化を防ぐことができます。

専門家への相談

すが漏り対策は、専門的な知識と経験が必要です。自分でできる範囲の対策を行うとともに、専門業者に相談し、適切なアドバイスや施工を依頼することも検討しましょう。