中古住宅において雨漏りのリスクが高まるのは、建物自体の経年劣化が大きな要因となります。日本の住宅は木造が主流であり、風雨にさらされることで徐々に防水性能が低下していきます。築年数が15年〜20年を超えてくると、屋根や外壁、ベランダ、防水シートなどの機能が劣化し、わずかな隙間から雨水が侵入しやすくなります。特に屋根材のズレや破損、塗膜の剥離、コーキング材の硬化などは、見た目にはわかりづらくても雨漏りのきっかけになりやすいのです。

さらに中古住宅では、前の所有者が行ってきたリフォームやメンテナンスの記録が残っていないことも多く、どの部分が補修済みで、どの部分が未整備かが判断しづらいという問題もあります。構造内部の腐食が目視で確認できることは少なく、雨漏りの兆候が出るまで気づかれずに放置されてしまうケースも少なくありません。また、過去に行われたDIY工事や不適切なリフォームが原因となっているケースもあり、購入時には表面的にはきれいでも、構造的にはダメージが蓄積している可能性があります。

このように、中古住宅は見た目では判断できない雨漏りリスクを多く抱えており、建物の歴史や過去のメンテナンス状況を丁寧にチェックする必要があるのです。

雨漏りが疑われるサインとは

中古住宅における雨漏りのサインは、瑕疵担保責任や契約不適合責任が問われる重要なポイントです。購入後に「おかしいな」と感じた際、天井のシミやクロスの浮き、サッシ周辺の結露、家具裏のカビなどが見られたら、早急な検査と修理が必要です。特に中古戸建てでは、新築と異なり、既存の設備や建築工法によって発生しやすい瑕疵が潜んでいることが多いため、売主が提示する情報や契約書を丁寧に読み解くことが求められます。

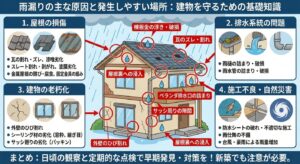

雨漏りの主な原因と発生箇所

雨漏りの原因は多岐にわたり、複数の要素が絡み合っていることも珍しくありません。特に中古住宅の場合は、過去の修繕履歴や劣化状況がはっきりしていないことが多く、原因の特定に時間を要することもあります。もっとも多い原因の一つが、屋根材の劣化です。スレートや瓦のひび割れ、ズレ、棟板金の浮きや釘の緩みなど、細かな破損が雨漏りにつながります。ルーフィング(防水シート)が破れていたり、施工時の重なりが不十分であった場合も、雨水が内部に入り込む経路を作ってしまいます。

次に多いのが外壁からの浸水です。サイディングボードの目地に打たれたコーキングが経年劣化で硬化・収縮し、隙間ができることで雨水が侵入するケースがよく見られます。外壁そのものにヘアクラックと呼ばれる細かいひび割れが発生していると、見た目にはわかりにくくても内部で水が浸入していることもあります。

また、ベランダやバルコニーも要注意です。防水層(ウレタンやFRP)の劣化、排水口の詰まりによる水たまり、笠木の隙間などから水が浸入するケースは非常に多いです。窓サッシや玄関ドア周りの防水処理が甘いことも、部分的な雨漏りの原因となります。

このように雨漏りの発生箇所は非常に多岐にわたり、原因を特定するには専門的な調査が不可欠です。特に中古住宅では複数箇所からの浸水が同時に起きていることもあるため、部分補修で済ませようとすると再発するリスクが高くなります。

中古住宅購入前に確認すべきポイント

中古住宅の購入には、新築にはない魅力—価格の安さや立地の選択肢の広さ—がある一方で、過去の利用状況や見えない瑕疵(かし)への不安がつきまといます。特に「雨漏り」は、目に見えにくく、売買契約締結後に発覚するケースも少なくありません。そのため、購入前の段階で次のような視点から多角的に確認することが求められます。

契約書と重要事項説明書に記載された内容を精査する

まず最初に確認すべきなのが、売買契約書と重要事項説明書の内容です。ここには、物件の基本情報、設備の現況、過去の修理・リフォーム歴、そして瑕疵担保責任(現行では「契約不適合責任」)に関する特約の有無が記載されているはずです。特に注意すべきは、「免責」と書かれている項目です。たとえば「雨漏り等の契約不適合について売主は責任を負わない」といった特約がある場合、買主は購入後に不具合が発覚しても原則として損害賠償を請求できません。

ただし、売主が不動産会社である場合は、宅建業法に基づく責任がより厳しく問われます。一方、個人間売買では契約不適合責任の期間が「引き渡し後○ヶ月以内」などと限定されるケースが多いため、契約期間・責任範囲をよく確認しておくことが重要です。

見た目だけで判断せず、「雨漏りの痕跡」を探す

見た目にリフォームされたきれいな内装でも、雨漏りの痕跡が完全に消えているとは限りません。たとえば、天井と壁の境目にわずかなシミや変色がある、押し入れの中が湿っぽい、床が浮いていたり波打っているなど、微細な異常も見逃してはいけません。特に気を付けたいのは、バルコニー下や屋根裏に近い部屋、窓枠付近の木部、手すりの根本部分など、水がたまりやすく劣化しやすい部位です。

売主に直接聞くことができる場合は、「雨漏りの経験があるか」「修理を行った場合はいつ・どこを・どのように施工したのか」など、具体的に尋ねましょう。はっきりとした回答が得られない場合や、話を濁されるようなときは、より慎重な判断が必要です。

建物診断(インスペクション)の実施を検討する

プロの目で雨漏りのリスクを判断してもらうためには、「住宅診断(ホームインスペクション)」の活用が有効です。第三者による中立的な診断では、屋根裏や床下、バルコニー、防水処理部分の劣化など、表面だけでは分からない部分まで詳しく調査してもらえます。特に、赤外線サーモグラフィや水分計を用いた診断であれば、クロスの裏や壁内の雨水の侵入まで把握可能です。

また、インスペクション報告書は将来のトラブル予防にも有用です。仮に購入後に雨漏りが発生した場合でも、売主との交渉材料として活用でき、責任の所在を明確にしやすくなります。

リノベーション前提の購入でも、事前確認は必須

「購入後にリノベーションを行う予定だから、多少の不具合は問題ない」と考える方もいますが、これは大きな落とし穴です。リノベーションでは構造部まで解体しない限り、雨漏りの原因を完全には把握できない場合があります。防水シートや下地の板金、軒天の中などは、見えない部分で劣化が進行している可能性があります。

また、雨漏りによって柱や梁などの構造材が腐っていた場合、想定外の修繕が必要となり、費用も膨れ上がります。施工会社に依頼する際も、インスペクション結果をもとに見積りを依頼すると、後々のトラブルを防げます。

売主や不動産会社の対応を見極める

購入前に確認しておきたいのは、物件そのものの状態だけではありません。不動産会社や売主の対応姿勢も大きな判断材料となります。たとえば、質問に対して丁寧に説明してくれるか、資料提供や図面を快く開示してくれるかなどは、信頼性を見極めるうえでのポイントです。また、過去の設備修繕の履歴が保管されている場合、それを確認させてもらうと、住宅の管理状況も把握できます。

さらに、瑕疵保険への加入や、引き渡し後のアフターサービスについても確認しておくことで、購入後の安心感が大きく変わってきます。

雨漏り修理にかかる費用の目安

雨漏りの修理にかかる費用は、被害の範囲や原因の種類、必要な工事の内容によって大きく異なります。たとえば、軽微な雨漏りであればコーキングの打ち直しや小規模な補修で済み、3万円〜10万円ほどで対応できる場合があります。一方、屋根の板金修理や瓦の交換など、屋根の一部補修が必要になると10万円〜30万円程度が相場です。

雨漏りが広範囲に及ぶ場合や、屋根材の全面交換が必要な場合は、屋根全体の葺き替え工事となり、100万円〜200万円近い費用がかかることもあります。外壁の塗装・防水工事に関しても30万円〜80万円ほどの費用が必要です。ベランダの防水改修では防水層の種類(ウレタン・FRP・シート防水)によって価格が異なり、10万円〜50万円の幅で見積もられることが多いです。

さらに、雨漏りによって室内の天井や壁紙が損傷した場合、その補修やクロスの張り替え費用も別途必要になります。これに加え、足場代が必要な場合や高所作業が必要な構造であれば、それだけで10万円〜20万円程度が加算されることもあります。

放置していると構造の深部まで損傷が広がり、倍以上の出費を強いられるケースもあるため、早期対応が重要です。

修理費用の見積もりを取る際の注意点

見積もりを取得する際は、法令に基づく明確な内訳を提示してくれる不動産会社や施工業者に依頼しましょう。契約にあたっては、期間や責任範囲について特約をつけることでトラブルの回避につながります。見積書には使用される材料や工法の一覧を明記してもらい、工事内容を中立的に比較できるようにしておくことが重要です。高い信頼性を持つ業者に依頼すれば、法に準じた責任ある施工を受けることができます。

雨漏り修理は保険適用になるのか

雨漏り修理には高額な費用がかかることもありますが、場合によっては火災保険が適用されることもあります。たとえば、台風や暴風、落雷、雪害といった「突発的かつ外的な自然災害」が原因で屋根や外壁が破損し、そこから雨水が浸入した場合、火災保険の風災補償や雪災補償が適用される可能性があります。特に台風による瓦の飛散や、強風での棟板金の浮きなどは申請事例も多く、補償の対象になりやすい傾向にあります。

ただし、雨漏りのすべてが保険対象になるわけではありません。経年劣化やメンテナンス不足による浸水、施工不良が原因の場合は「対象外」とされることが一般的です。つまり、保険が適用されるかどうかは、被害の発生原因と加入している保険内容によって決まります。損害保険会社の査定担当者が現地調査を行い、「自然災害による被害」と判断された場合にのみ、修理費用の一部または全額が保険金として支払われます。

中古住宅を購入した後は、必ず加入している保険の契約内容を見直し、風災や水害、雪害などの補償項目がカバーされているかを確認しましょう。また、保険請求は被害発生から一定期間内に申請しないと無効になることもあるため、気になる箇所があれば早めの対応を心がけましょう

雨漏りを放置するリスクと二次被害

雨漏りを放置すると、構造体の劣化やシロアリ被害、漏電、カビ、健康被害といった深刻な二次被害を招く恐れがあります。特に築年数が経過した物件では、個人での対応には限りがあるため、早期に適切な責任ある業者に修理を依頼する必要があります。契約内容の中に売主と買主の負担条件が明示されているかを確認し、不動産会社に仲介してもらって修理を進めるのも一つの方法です。

定期的な点検と予防が鍵になる

中古住宅において安心して長く暮らしていくためには、定期的な点検と予防的なメンテナンスが最も重要です。多くのトラブルは、日頃のチェックを怠ってしまった結果として表面化するものであり、雨漏りも例外ではありません。理想的には、1年に1回程度は屋根や外壁、ベランダ、サッシ回りなどを専門業者に点検してもらい、問題がないかを確認しておくと安心です。

特に築年数が20年以上経過している中古住宅では、防水性能の寿命が近づいていることが多く、見た目に問題がなかったとしても、内部で不具合が進行していることがあります。また、台風や大雨の後などは、建物が強いストレスを受けているため、異常の有無を自分の目でもチェックしてみると良いでしょう。雨樋の詰まり、瓦のズレ、外壁のヒビ、ベランダの水はけなど、日常的な視点でも異変に気づけるポイントは多数あります。

加えて、自分でできるメンテナンスとしては、雨樋の掃除やコーキングの補修、ベランダの排水口の清掃なども有効です。大がかりな工事を避けるためにも、日頃から住まいに関心を持ち、状態をよく観察しておくことが長期的に見てコストの削減につながります。信頼できる業者と長期的な付き合いを持ち、定期点検の相談ができる体制を整えておくことも、防水対策としては非常に有効です。

まとめ

中古住宅における雨漏りは、単なる欠陥の一部としてではなく、契約の根幹に関わる重要な要素です。契約不適合責任や瑕疵担保責任の観点からも、雨漏りの有無は買主にとって重要な判断材料となります。家の品質を守るためにも、不動産会社や売主との信頼関係を築き、適切な特約を結び、必要に応じてリノベーションや補修を行うことで、家の価値を長く維持していくことが可能です。