屋根は家の中でも特に重要な部分であり、その安全性と耐久性を支えるためにはしっかりとした骨組みが不可欠です。この記事では、屋根の骨組みについて基本から詳しく解説していきます。

屋根の骨組みとは何か、どのように構築され、どんな材料が使われているのか、またそのメンテナンスのポイントについても触れていきたいと思います。

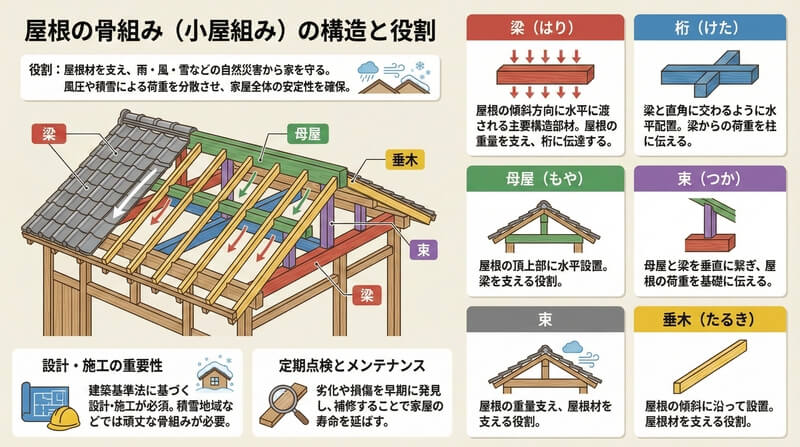

屋根の骨組みの役割

屋根の骨組みは、家屋にとって非常に重要な構造体であり、その役割は多岐にわたります。まず第一に、屋根材をしっかりと支え、雨や風、雪などの自然災害から家を守るという重要な役割を担っています。屋根材は、瓦、スレート、金属板など様々な種類がありますが、これらの屋根材を均等に支え、風圧や積雪による荷重を分散させることで、家屋全体の安定性を確保しています。

屋根の骨組みは、梁、桁、母屋、束、垂木などの部材から構成されています。梁は、屋根の傾斜方向に水平に渡される主要な構造部材であり、屋根の重量を支え、桁に伝達する役割を担っています。桁は、梁と直角に交わるように水平に配置され、梁から伝達された荷重を柱に伝えます。母屋は、屋根の頂上部に水平に設置され、梁を支える役割を担っています。束は、母屋と梁を垂直に繋ぐ部材で、屋根の荷重を基礎に伝えます。垂木は、屋根の傾斜に沿って母屋から軒先にかけて設置され、屋根材を支える役割を担っています。

これらの部材が組み合わさることで、強固な骨組みが形成され、家屋を長期間にわたって保護します。また、屋根の形状や勾配、使用する屋根材の種類などによって、最適な骨組みの構造が異なります。例えば、積雪量の多い地域では、雪の重さに耐えられるように、より頑丈な骨組みが必要となります。

屋根の骨組みは、家屋の耐久性や安全性に直結する重要な要素であり、建築基準法などの法令で定められた基準に基づいて設計・施工される必要があります。定期的な点検やメンテナンスを行うことで、骨組みの劣化や損傷を早期に発見し、適切な補修を行うことが、家屋の寿命を延ばす上で重要です。

主な材料と構造

屋根の骨組みの材料には、古くから木材が主流として使用されてきました。木材は加工が容易で、入手しやすいという利点に加え、適度な強度と柔軟性を持ち合わせているため、住宅の構造材として広く利用されてきました。しかし、近年では、木材に加えて、金属や合成材料も屋根の骨組みに利用されるようになってきています。

金属製の骨組みは、主に鉄骨や軽量鉄骨が使用されます。鉄骨は強度が高く、耐火性にも優れているため、大規模な建築物や工場などに用いられることが多いです。一方、軽量鉄骨は、鉄骨よりも薄くて軽い素材でありながら、十分な強度を持つため、住宅や小規模な建物に適しています。軽量鉄骨は、工場で精密に加工されるため、施工精度が高く、工期短縮にもつながります。

合成材料としては、主に強化プラスチック(FRP)や炭素繊維強化プラスチック(CFRP)などが使用されます。これらの材料は、軽量でありながら、非常に高い強度を持つため、近年注目を集めています。特に、CFRPは、鉄の約10倍の強度を持ちながら、重量は4分の1程度と非常に軽量であるため、大規模な建築物や橋梁などにも利用されています。

屋根の骨組みの構造は、主に「小屋組」と呼ばれる伝統的な木造軸組工法と、「トラス構造」と呼ばれる工業化された工法に分けられます。

小屋組は、梁、桁、母屋、束、垂木などの部材を組み合わせることで、屋根の形状や勾配に合わせて複雑な構造を構築します。小屋組は、日本の伝統的な木造建築で広く用いられてきた工法であり、熟練した職人の技術によって支えられてきました。

一方、トラス構造は、三角形を基本とした骨組みを組み合わせることで、強度と安定性を高めた構造です。トラス構造は、工場で生産されるため、品質が均一で、工期短縮にも貢献します。また、大スパンを支えることができるため、体育館やホールなどの大規模な建築物にも適しています。

近年では、これらの工法を組み合わせたハイブリッド構造も増えてきており、それぞれの長所を活かした、より高性能な屋根の骨組みが実現されています。

屋根骨組みの種類

屋根の骨組みは、建物の形状や用途、地域性などに応じて様々な種類が存在します。それぞれの形状によって、構造や使用する部材、施工方法などが異なります。

主な屋根骨組みの種類

- 切妻屋根(きりづまやね): 最も一般的な屋根の形状で、2つの傾斜面が頂上で合わさったシンプルな構造です。小屋組では、梁と桁を組み合わせた基本的な構造が用いられます。コストが安く、施工も比較的容易であるため、住宅や倉庫など幅広い用途で利用されています。

- 寄棟屋根(よせむねやね): 4方向に傾斜面を持つ屋根で、切妻屋根よりも複雑な構造をしています。小屋組では、隅木や谷木といった特殊な部材が使用され、より高度な技術が求められます。和風建築によく見られる形状で、雨漏りしにくいという利点があります。

- 片流れ屋根(かたながれやね): 1方向にのみ傾斜を持つ屋根で、シンプルでモダンな印象を与えます。小屋組は切妻屋根と似ていますが、片側のみ傾斜しているため、採光や通風を確保しやすいというメリットがあります。

- 陸屋根(りくやね/ろくやね): 傾斜のない平らな屋根で、屋上として利用できるのが特徴です。小屋組は、梁や桁を格子状に組んだ構造が一般的で、防水処理が重要となります。ビルやマンションなどの鉄筋コンクリート造の建物に多く見られます。

- 方形屋根(ほうぎょうやね): 4つの傾斜面が頂点で合わさったピラミッド型の屋根で、寺院や城郭などの伝統的な建築物によく見られます。小屋組は、隅木を中心に放射状に梁を配置する複雑な構造をしています。

- 入母屋屋根(いりもやね): 上部が寄棟造、下部が切妻造という2つの屋根形状を組み合わせた複雑な構造です。小屋組も複雑で、高度な技術が求められます。和風建築の代表的な屋根形状で、格式高い印象を与えます。

これらの他にも、様々な屋根形状が存在し、それぞれに特徴や用途があります。屋根の形状は、建物のデザインだけでなく、機能性や耐久性にも影響を与えるため、建築計画の初期段階から慎重に検討する必要があります。

メンテナンスの重要性

屋根の骨組みは、家屋を保護する上で重要な役割を担っていますが、一度設置すればそれで終わりというわけではありません。風雨や紫外線、積雪などの影響を受け続けるため、経年劣化は避けられません。そのため、定期的なメンテナンスを行うことで、骨組みの寿命を延ばし、家屋の安全性を確保することが重要です。

特に、木材を使用した骨組みの場合、腐朽やシロアリなどの虫害のリスクが高いため、定期的な点検と適切な防腐・防虫処理が必要です。木材の腐朽は、雨漏りや湿気によって進行しやすく、放置すると強度が低下し、最悪の場合、屋根の崩壊につながる可能性もあります。また、シロアリによる食害も深刻な問題であり、木材内部を食い荒らすことで、骨組みの強度を著しく低下させます。

金属製の骨組みの場合、錆びの発生が主な問題となります。錆びは、金属の表面を腐食させ、強度を低下させるだけでなく、美観も損ないます。定期的な塗装や錆止め処理を行うことで、錆びの発生を抑制し、骨組みの寿命を延ばすことができます。

合成材料の骨組みは、木材や金属に比べて耐久性が高いですが、紫外線による劣化や、経年による強度低下が起こる可能性があります。定期的な点検を行い、ひび割れや変形などの異常がないか確認することが重要です。

屋根の骨組みのメンテナンスは、専門的な知識と技術が必要となるため、信頼できる業者に依頼することが大切です。定期的な点検と適切なメンテナンスを行うことで、屋根の骨組みを良好な状態に保ち、家屋の寿命を延ばすことにつながります。

また、屋根の骨組みだけでなく、屋根材の状態も定期的に確認することが重要です。瓦やスレートなどの屋根材は、経年劣化によって割れたり、ずれたりすることがあります。これらの損傷を放置すると、雨漏りの原因となり、骨組みの腐食を促進させる可能性もあります。

定期的なメンテナンスは、家屋の資産価値を維持するためにも重要です。適切なメンテナンスが施された家屋は、安心して長く住み続けることができるだけでなく、将来的な売却時にも有利に働くでしょう。

屋根の骨組みにおける新しい技術と材料

屋根の骨組みは、住宅の安全性と快適性を左右する重要な要素であり、近年では、環境への配慮や自然災害への対策といった観点から、新しい技術や材料が積極的に導入されています。

持続可能な材料の利用

環境問題への関心の高まりとともに、屋根の骨組みにも持続可能な材料の利用が求められています。具体的には、森林認証を受けた木材や、リサイクルされた金属材料の使用が挙げられます。これらの材料は、資源の枯渇を防ぎ、環境負荷を低減するだけでなく、耐久性や強度にも優れているため、長期的な視点で見た場合に経済的なメリットも期待できます。

また、木材の利用においては、CLT(Cross Laminated Timber)と呼ばれる新しい技術が注目されています。CLTは、厚板の木材を繊維方向が直交するように積層接着したパネルであり、強度や断熱性、耐火性に優れているため、大規模な建築物にも利用されています。CLTは、従来の木造建築よりも高い耐震性を持つことも特徴であり、地震が多い日本においても安全な住宅を建てる上で有効な選択肢となっています。

断熱性能の向上

地球温暖化対策として、住宅の省エネルギー化が求められる中、屋根の断熱性能の向上も重要な課題となっています。近年では、断熱材一体型の屋根パネルや、高性能な断熱塗料など、様々な断熱技術が開発されています。これらの技術を導入することで、夏は涼しく、冬は暖かい快適な住環境を実現し、冷暖房費の削減にもつながります。

また、太陽光発電システムと組み合わせることで、屋根自体がエネルギーを生み出すことも可能になります。太陽光発電パネルを屋根材として利用するだけでなく、屋根の形状や角度を工夫することで、より効率的に太陽光エネルギーを活用することができます。

耐震技術の進化

日本は地震大国であり、住宅の耐震性は非常に重要な課題です。近年では、制震ダンパーや免震装置といった新しい耐震技術が開発され、住宅の耐震性能を飛躍的に向上させています。これらの技術は、地震の揺れを吸収したり、建物を揺れから隔離したりすることで、建物へのダメージを軽減し、居住者の安全を守ります。

また、BIM(Building Information Modeling)と呼ばれる3次元モデルを活用した設計技術も、耐震性の向上に貢献しています。BIMは、建物の設計から施工、維持管理まで一貫して情報を共有できるシステムであり、構造解析やシミュレーションを行うことで、より精度の高い耐震設計が可能になります。

これらの新しい技術や材料は、屋根の骨組みの設計や施工に革新をもたらし、より安全で快適、そして環境に優しい住宅を実現する上で欠かせない要素となっています。

結論

屋根の骨組みは、住宅において重要な役割を担っており、その構造や材料、技術は、住宅の安全性、快適性、そして環境性能に大きく影響します。伝統的な木造軸組工法から、現代的なトラス構造、さらにはCLTなどの新しい技術まで、多様な選択肢が存在し、それぞれの特性を理解した上で、最適なものを選ぶことが重要です。

また、地球環境への配慮や自然災害への対策といった観点からも、持続可能な材料の利用や、断熱性能の向上、耐震技術の進化など、屋根の骨組みを取り巻く技術は常に進歩しています。これらの新しい技術や材料を積極的に取り入れることで、より安全で快適、そして環境に優しい住まいを実現することが可能になります。

屋根の骨組みは、一度設置すれば終わりではありません。定期的な点検とメンテナンスを行うことで、その性能を維持し、建物の寿命を延ばすことができます。専門家による適切なアドバイスを受けながら、日頃から屋根の状態に気を配り、必要なメンテナンスを行うことが大切です。

屋根の骨組みは、単なる構造物ではなく、そこに住まう人々の生活を支える重要な要素です。技術の進歩とともに、ますます多様化・高度化する屋根の骨組みは、私たちの生活をより豊かに、そして安全にしてくれるでしょう。