突然の雨漏りで天井にシミができたり、床が濡れてしまったりすると、日常生活に大きな支障をきたします。とくに台風や豪雨などの自然災害による被害であれば、修理や補修だけでなく「罹災証明書」の申請も重要です。この証明書があれば、自治体の支援制度や保険金の請求がスムーズに行えるようになります。この記事では、雨漏りによる被災時に必要な手続きや提出書類の準備ポイントをわかりやすく解説します。

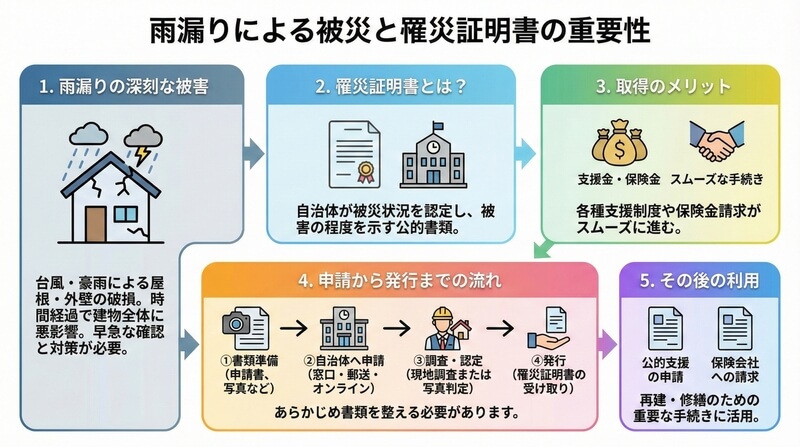

雨漏りによる被災と罹災証明書の重要性

突如として発生する雨漏りは、見た目以上に深刻な被害をもたらすことがあります。とくに台風や豪雨などの自然災害によって生じた屋根や外壁の破損は、時間とともに建物全体へ悪影響を及ぼすため、早急な確認と対策が求められます。そして、こうした損傷が災害に起因する場合には、「罹災証明書」を取得することで各種支援制度や保険金請求がスムーズに進められるようになります。

この証明書は、自治体が被災状況を認定し、被害の程度を示す公的書類で、申請すれば誰でも受け取れるものではなく、あらかじめ申請書や写真などの提出書類を整える必要があります。本記事では、罹災証明書の申請方法から、発行されるまでの手続き、その後の利用方法までを詳しく解説します。

雨漏りによる損傷とその判定基準

雨漏りが発生した原因が経年劣化などの自然な老朽化であれば、一般的に公的な支援の対象にはなりませんが、台風や豪雨などの自然災害が直接的な原因である場合は、罹災証明の対象となる可能性があります。自治体では「住家被害認定調査」と呼ばれる現地調査を通じて、損傷の程度を「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」などに分類します。

とくに住宅や家屋の「一部損壊」と判断される雨漏り被害では、天井の破れや床の浸水などが見られ、生活に支障が出るレベルの損傷とされます。調査員(または市役所の職員)が写真撮影や確認作業を行い、状況を記録します。この際には被災者本人の立ち合いや被害状況を明示する写真資料が有効です。

雨漏りが発生した場合の対処法

雨漏りが発生した場合、適切な対処をすることが重要です。以下に、雨漏りが発生した際の対処法を示します。

- 速やかな専門家への連絡: 雨漏りが発生したら、速やかに専門家や屋根修理業者などの専門家に連絡しましょう。専門家は迅速に現地調査を行い、原因を特定し、適切な修理方法を提案してくれます。早めの対応が被害を最小限に抑えるために重要です。

- 屋根や壁の損傷の修理: 専門家が現場に到着したら、まずは屋根や壁などからの漏水を止めるための修理を行います。屋根の瓦や防水シートの交換、壁面の補修などが必要な場合があります。損傷の程度に応じて、適切な修理作業が行われます。

- 家具や設備の損傷の修理: 雨漏りによって家具や設備が損傷した場合は、修理や交換が必要です。水浸しになった家具や床材、電化製品などは早急に取り除き、乾燥させる必要があります。また、損傷した部品や設備は修理や交換を行い、再度の雨漏りを防ぐために必要な措置を講じます。

雨漏りの発生は建物や財産に深刻な被害をもたらす可能性があります。そのため、早めの対処が重要です。専門家のアドバイスを仰ぎながら、迅速かつ適切な対策を行い、被害を最小限に抑えましょう。

罹災証明の取得手順

- 保険会社への連絡: 雨漏りやその他の被害が発生したら、まずは自身の保険会社に速やかに連絡します。保険会社は被害の評価のために現地調査を行い、被害の程度を評価します。この段階で被害の申告を行います。

- 自治体への申請: 保険会社の調査結果を基に、自治体に罹災証明の申請を行います。自治体は被害の程度や修理の必要性を確認し、罹災証明を発行します。申請方法や必要書類は、各自治体によって異なる場合がありますので、事前に確認しておくことが重要です。

- 必要書類の提出: 罹災証明の申請には、保険会社からの被害認定書や修理見積もり書などの必要書類が必要です。これらの書類を準備し、自治体に提出します。必要書類の提出が完了すると、自治体は罹災証明を発行します。

この手順に従うことで、雨漏りやその他の被害に対する罹災証明を取得することができます。罹災証明は被害の正確な証明書として様々な場面で活用され、保険金の支払いや補助金の申請、修復作業の進行などに役立ちます。

罹災証明書の申請方法と提出書類

申請の流れ

災害発生後、自治体のホームページや防災関連サイト、市役所の窓口などで「罹災証明書申請書」をダウンロードまたは直接入手します。申請に必要な書類は以下のとおりです。

- 罹災証明書の申請書

- 被害箇所の写真

- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

- 被災場所の家屋登記簿や賃貸契約書

- 必要に応じて被害状況の説明書

これらの書類を準備し、自治体の指定窓口へ提出します。多くの自治体では郵送での受付にも対応しており、トップページ上にある「申請方法」を確認することが重要です。

申請の注意点とスムーズに進めるコツ

申請時にありがちなトラブルの一つは、写真の不足や撮影アングルによって被害が正確に伝わらないことです。瓦のずれ、天井の雨染み、床の浸水など、被害箇所ごとにしっかりと撮影し、複数の角度から状態を残しておきましょう。

また、早めの申請が基本ですが、自治体ごとに受付期間が異なるため、「〇月〇日までに申請」などの情報は市の広報やくらしの案内などで逐一確認することが大切です。

罹災証明書の活用とその効果

罹災証明書を取得すると、さまざまな公的支援制度にアクセスできるようになります。代表的なものには以下のようなものがあります。

- 住宅修繕費用の助成(上限あり)

- 家財の支援金申請

- 固定資産税・都市計画税の減免

- 保険金請求の際の証明資料

- 一時避難施設の利用申請

- 支援物資や生活用品の無償提供

こうした制度を利用する際、自治体や支援団体からは「罹災証明書の写し」の提出を求められることがほとんどです。また、損害保険会社への請求でも有力な根拠となり、保険金の査定に影響します。

罹災証明の重要性

罹災証明は、その重要性が広範囲にわたります。

- 被害の程度や修理の必要性の正確な示唆: 罹災証明は、被害の程度や修理の必要性を正確に示すための貴重な証拠となります。保険会社や自治体が発行した罹災証明は、被害の実態を客観的かつ公式に証明します。これにより、適切な修理や復旧作業が行われ、被害を最小限に抑えることが可能となります。

- 保険金の支払いや補助金の申請: 罹災証明は、保険金の支払いや補助金の申請に不可欠です。保険会社や補助機関は、被害の程度や原因を正確に把握するために、罹災証明を要求します。罹災証明がなければ、保険金の支払いや補助金の受給が滞る可能性があります。

- 税金の軽減: 罹災証明を持っている場合、地方自治体などが行う税金の軽減措置を受けることができる場合があります。被害を受けた家屋の修復や復旧にかかる費用が軽減されることで、被災者の経済的負担が軽減されます。

- 再発防止策の立案に役立つ: 罹災証明は、将来的な再発防止策の立案にも役立ちます。被害の原因や程度を正確に把握することで、同様の災害を未然に防ぐための対策を講じることが可能となります。自治体や建築関連の専門家が、罹災証明を参考にして建物の耐震性や防水性の向上などの対策を行うことがあります。

以上のように、罹災証明は被害の証明だけでなく、保険金や補助金の受給、税金の軽減、そして再発防止策の立案にも重要な役割を果たします。

自治体によって異なる対応と確認すべき項目

各自治体では、被害状況の把握や制度の適用範囲に差があり、「住家のみ対象」とする自治体もあれば、「店舗併用住宅」や「事業所」も対象とするところもあります。そのため、申請前には以下の点をチェックしておきましょう。

- 対象となる建物の種類

- 浸水や雨漏りによる損壊の具体的基準

- 受付期間と窓口

- 補修工事との関係(証明書取得前の工事が支援対象外になる可能性)

自治体のホームページや「罹災証明書 一覧ページ」で、各地の対応状況を調べることが可能です。検索機能を活用すれば、最寄りの市役所や課名、書類提出先などもすぐに調べられます。

修理・補修と申請のタイミング

注意点として、証明書の取得前に修繕や補修工事を始めてしまうと、原状確認ができず「一部損壊」の判断すら受けられないケースもあります。あらかじめ以下の手順を意識して行動しましょう。

- 雨漏りの発生直後に写真撮影

- 自治体に連絡し調査依頼

- 罹災証明書を申請

- 証明書が発行された後に修理を実施

この流れを守ることで、支援金や減免制度の対象外になるリスクを回避できます。

被害を防ぐための備えと日常の対策

「雨漏りによる被害は避けられない」と思いがちですが、事前のメンテナンスや防災意識の向上によって、損傷の程度や発生頻度を抑えることは可能です。定期的な屋根点検や、瓦のずれ・雨樋のつまりのチェック、そして台風前の養生などは、保険や補助制度に頼る前にできる自己防衛策でもあります。

また、「防災マップ」や自治体のくらしの防災ガイドなどで、住んでいるエリアの浸水想定や避難所の情報を得ておくことも被災後の安心に繋がります。

まとめ:困ったときの手順を知っておくことが最大の備え

雨漏りや自然災害による被害は、ある日突然起こります。しかし、あらかじめ「罹災証明書の仕組み」を理解し、手続きの流れや必要な書類、写真の撮り方、そして申請のタイミングを知っておくだけでも、その後の生活再建において大きな支えとなります。

また、住宅の保険内容を事前に確認し、「罹災証明書が必要な補償項目」を把握しておくことで、いざというときにスムーズな対応が可能です。もし「よく分からない」と感じた場合には、自治体の相談窓口や防災課、保険代理店などに早めに相談することをおすすめします。

最後に、雨漏りの被災者にとって、罹災証明書の取得は「困難を乗り越えるための第一歩」です。安心して暮らしを立て直すための制度を、正しく活用していきましょう。