雨漏りは築年数や気候に関係なく多くの家庭で起こり得る身近なトラブルです。染み込んだ雨水はカビの繁殖を促し、放置すれば家の構造を傷め健康被害の恐れもあります。特に見えない場所で広がったカビは気づきにくく、発見時には被害が拡大していることもあります。早期発見とカビの除去・消毒など適切な対処が重要です。本記事では安全で効果的な掃除・消毒の方法や再発防止のポイントをご紹介します。

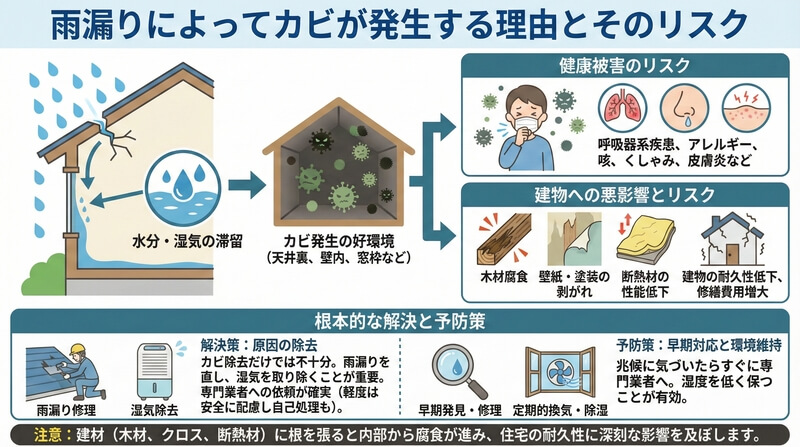

雨漏りによってカビが発生する理由とそのリスク

雨漏りが建物内部に浸入すると、湿気と水分が溜まりやすくなり、天井や壁、床下にカビが発生しやすい環境が整ってしまいます。特に屋根裏や外壁、窓枠の隙間など、目が届きにくい部分にカビが繁殖しやすく、見た目だけでなく、健康被害や建物の劣化を引き起こす原因にもなります。胞子を含んだカビは空気中に拡散し、呼吸器系の疾患やアレルギー、咳、くしゃみ、皮膚炎などの症状を誘発することもあります。

また、カビは建物の構造にも悪影響を及ぼします。木材を腐食させたり、壁紙や塗装を剥がしたりするだけでなく、断熱材の性能を低下させることもあります。結果として、建物の耐久性が低下し、修繕費用が増大する可能性があります。

雨漏りによって発生したカビは、除去するだけでは根本的な解決になりません。カビの発生源である雨漏りを修理し、湿気を除去することが重要です。カビの除去は、専門業者に依頼するのが最も確実ですが、軽度な場合は、市販のカビ取り剤を使って自分で除去することも可能です。ただし、カビ取り剤を使用する際は、換気を十分に行い、マスクや手袋を着用するなど、安全に配慮して作業を行う必要があります。

雨漏りによるカビの発生を防ぐためには、早期発見・早期対応が重要です。雨漏りの兆候に気づいたら、すぐに専門業者に調査を依頼し、適切な修理を行いましょう。また、定期的な換気や除湿を行い、湿度を低く保つこともカビ予防に効果的です。

さらに、木材やクロス、断熱材といった建材にカビが根を張ると、内部から腐食が進み、住宅の耐久性にも大きな影響を与えるため、放置は非常に危険です。雨漏り後のカビは、見た目以上に深刻な被害を引き起こすリスクを伴っているのです。

カビが発生しやすい場所とその特徴

カビは基本的に高い湿度、温度、栄養(ホコリや汚れ)という三つの条件が揃うことで繁殖します。特に雨漏り後は、以下のような場所がカビの温床になります。

まず、壁紙の裏や屋根裏、フローリングの下、天井裏といった換気が不十分な箇所は、湿気がこもりやすく、カビが繁殖しやすくなります。キッチンや浴室、トイレなど水回りも同様に要注意ですが、雨漏りが原因であれば、リビングや寝室など本来カビが発生しにくい場所にも広がることがあります。特にマンションの高層階や戸建てのベランダ下、サッシの枠まわりは風通しが悪く、水分が残留しやすいため、除去や消毒が困難になりがちです。

また、屋根材の劣化やシーリングの破損から侵入した雨水が、断熱材に染み込み、内部で湿度を上げるとカビだけでなく結露も発生しやすくなります。これは、カビの再発リスクを高めるため、定期的な点検が欠かせません。

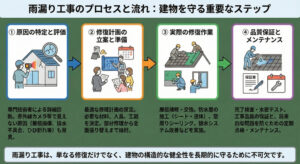

雨漏りの特定と原因の特定

雨漏りの発生源を特定し、原因を突き止めることは、効果的な修理とカビ対策を行う上で非常に重要です。雨漏りは、住宅の様々な箇所から発生する可能性があり、原因によって適切な対処法が異なります。

まず、雨漏りの兆候として、以下のような点が挙げられます。

- 天井や壁の水染み: 雨水が建材に浸透すると、変色したり、輪ジミのような形状が現れます。特に、天井の隅や梁の周辺、窓枠の上部などは雨漏りが発生しやすい箇所です。

- 壁紙の剥がれや変形: 雨水が壁紙の裏側に侵入すると、接着剤が剥がれて壁紙が浮き上がったり、湿気で壁紙が膨張して波打ったりします。

- 異臭: カビ臭い、生臭い、土臭いなどの異臭は、雨漏りによって湿気がこもり、カビや細菌が繁殖している可能性を示唆します。

- 天井からの水滴: 雨の日に天井から水滴が落ちてくる場合は、雨漏りがかなり進行している可能性があります。

- 異音: 雨の日にポタポタという音が聞こえる場合も、雨漏りの可能性があります。

これらの兆候が見られた場合は、雨漏りの発生源と原因を特定するために、専門家による調査を依頼することが望ましいです。専門家は、建物の構造や雨漏りの状況、周辺環境などを考慮し、適切な調査方法を選択し、原因を特定します。

雨漏りの原因としては、以下のようなものが考えられます。

- 屋根の破損: 瓦の割れやズレ、スレートのひび割れ、金属屋根の錆や腐食など

- 排水の問題: 雨樋の詰まりや破損、雨水管の詰まりや破損など

- 窓やドアのシーリングの不備: シーリング材の劣化や剥がれ、サッシの歪みなど

- 外壁のひび割れ: サイディングやモルタルなどの外壁材のひび割れ

専門家による調査では、目視 inspection、散水試験、赤外線サーモグラフィー検査など、様々な方法を組み合わせて雨漏りの原因を特定します。原因が特定できれば、適切な修理方法を選択し、雨漏りを根本的に解決することができます。

また、雨漏りによって発生したカビの除去も重要です。カビは健康被害を引き起こす可能性があるため、専門業者に依頼して徹底的に除去してもらいましょう。

自分でできるカビの除去方法と必要な準備

カビ除去を自分で行う場合、まずは正しい手順と適切な薬剤の選択が重要です。市販の除菌スプレーやエタノール、アルコール系のカビ取り剤などを使い、カビの繁殖を抑え、胞子を殺菌することが必要です。頑固なカビには漂白剤も有効ですが、素材を傷めないよう慎重な使用が求められます。

作業時にはマスク、手袋、ゴーグルなどを装着し、カビの胞子を吸い込まないよう十分な換気を行いながら進めてください。また、木材や布製の部分に染み込んだカビは表面清掃では不十分で、取り除くには張替えや部材の交換が必要になるケースもあります。こうした場合は専門業者への依頼を検討するのが安全です。

雨漏り後のカビ掃除方法|手順と注意点を徹底解説

1. 掃除を始める前の準備

雨漏りによるカビ掃除では、「安全」「確実」「再発防止」の3点が重要です。掃除を始める前に、以下の準備を整えましょう。

① 換気の確保

カビの胞子が空気中に舞うため、必ず窓を開けるか換気扇を回して空気の流れを作ります。換気が不十分だと吸い込む危険があり、アレルギーや喘息など健康被害につながるおそれがあります。

② 身を守る装備

マスク(できれば防塵マスク)、ゴーグル、ビニール手袋、長袖・長ズボンを着用し、肌の露出を防ぎましょう。カビに直接触れることで皮膚炎やかぶれを引き起こすことがあります。

③ 掃除道具と除去剤の準備

・キッチンペーパーや雑巾(使い捨てが理想)

・ブラシ(毛足が短めの硬いもの)

・アルコール(消毒用エタノール)

・カビ取り剤(次亜塩素酸ナトリウム系漂白剤など)

・スプレーボトル

・バケツ、水、ゴミ袋

2. 掃除の手順(壁・天井・木材の場合)

① カビの範囲を確認する

見た目だけでなく、触って柔らかくなっている場所、シミが広がっている箇所も要チェック。カビは壁紙の裏や木材の内部に入り込む性質があるため、目視に加えてにおいや触感でも判断しましょう。

② 乾いたキッチンペーパーで表面の胞子を軽く拭き取る

水で濡らす前に、乾いた状態で表面のカビをできるだけ除去します。この段階で強くこすらないよう注意してください。胞子を撒き散らす恐れがあります。

③ カビ取り剤をスプレーする

市販のカビ取り剤をスプレーボトルに入れて噴霧します。使用する薬剤によっては、壁紙や木材を傷めるものもあるため、必ず目立たない場所で事前テストを行ってから全体に使用しましょう。

※カビ取り剤が強すぎると変色や劣化が起きるため、エタノールで代用するのも一つの手段です。木材やクロスにはアルコール消毒の方が適しています。

④ しばらく放置してからブラシでこすり落とす

薬剤をかけたあと、5〜10分ほど放置してからブラシで優しくこすります。木材のように吸水性の高い素材には、できるだけこすらずに何度か拭き取るのがポイントです。

⑤ きれいな水で仕上げ拭きする

濡らした雑巾で拭き上げ、薬剤が残らないようにします。その後、乾いた布でしっかりと水分を拭き取り、湿気が残らないようにします。

⑥ 十分に乾燥させる

自然乾燥またはサーキュレーター・ドライヤーなどを使用して、完全に乾燥させます。湿ったままにしておくと、再発しやすくなります。

3. 頑固なカビや素材別の対応方法

木材の場合(柱・床板など)

木に入り込んだカビは表面だけではなく、内部に根を張っていることが多いため、アルコールを使った浸透処理が効果的です。広範囲にわたる場合は、木材の削り取りや交換が必要になることもあります。

クロス(壁紙)の場合

カビが表面だけならアルコールとブラシで除去できますが、裏側にまで繁殖していると、クロスの張替えが必要です。壁紙をはがして確認するには慎重な作業が必要なので、難しいと感じたら業者に相談しましょう。

天井のカビ

天井は高所作業になるため、安全確保が第一です。落下防止のために脚立を使用する場合は、必ず足元を安定させて作業を行ってください。天井材のカビは内部に湿気がこもっている証拠でもあり、天井裏に断熱材があれば、そちらにもカビが発生している可能性が高いです。

4. 掃除のあとの予防対策

湿度管理を徹底することが最重要です。

・除湿器を使用する

・24時間換気を導入する

・家具は壁から数センチ離して置く

・浴室やキッチンの使用後はすぐに乾拭きする

・窓の結露は毎朝必ず拭き取る

これらを日常的に行うことで、カビの再発を大きく防げます。

また、抗菌塗料や防カビコートを施しておくと、カビの繁殖が抑えられるため、掃除後の再発防止に効果的です。

カビ予防のための環境改善

空気の流れを改善する

室内の空気の流れを改善することで、湿気がこもりにくくなります。定期的に窓を開けて空気を入れ替えるか、換気扇を使用して常に新鮮な空気を室内に供給することが重要です。

日常的な掃除を心掛ける

床や壁、特に水回りの定期的な清掃はカビ予防に効果的です。湿気がたまりやすい場所は特に注意が必要で、使用後にはしっかりと乾燥させることが重要です。

適切な家具の配置

家具や大型の家電は壁から少し離して配置し、背後の空気の流れを確保することでカビのリスクを低減します。また、湿気がこもりやすい場所には、湿気を吸収する材料を使用した家具や仕上げ材を選ぶと良いでしょう。

専門業者に依頼すべきケースと費用相場

カビが壁の内部や床下にまで広がっている場合、家庭用のカビ取り剤では除去しきれません。目に見えるカビを掃除しても、内部に胞子が残っていれば再発の可能性は極めて高くなります。特に、屋根裏や壁の構造内部、断熱材の間などはプロの技術と専用機材が必要です。

こうしたカビの徹底除去と消毒を行う業者は、調査、診断、報告、除去、乾燥、再発防止施工まで一貫して対応します。費用は範囲や内容によりますが、軽度の処理であれば数万円程度から、広範囲にわたる場合は十数万円以上になることもあります。無料見積もりを実施している会社もあるため、複数社を比較して信頼できる専門家を選びましょう。

再発防止に向けた予防策と日常の管理ポイント

一度カビを除去しても、根本の雨漏りや結露の原因が解決されていなければ、再びカビが発生します。再発を防ぐには、まず建物の防水性能を確保することが大前提です。屋根や外壁の防水工事、シーリングの打ち直し、ひび割れ補修などを定期的に行うことが求められます。

また、屋内では湿度を管理し、空気の流れをつくることが重要です。エアコンや換気扇を活用し、室内の湿気を効率よく排出することで、カビの発生を防ぎやすくなります。浴室やキッチンなどの水回りは使用後にしっかりと乾燥させ、床や壁面の水滴はこまめに拭き取ることが推奨されます。

窓の断熱性を高める、家具を壁から少し離して配置する、除湿機を活用するなど、日常的な工夫によってもカビの予防が可能です。カビは生活環境を悪化させるだけでなく、住宅そのものの寿命を縮める要因でもあるため、常に気を配ることが大切です。

建物の構造とカビ発生の関係性

木造住宅は特に湿気に弱く、梁や床材、柱に水分が溜まりやすい構造です。断熱材が適切に施工されていない場合、壁内にこもった湿気がカビの温床となります。鉄筋コンクリート構造であっても、コンクリートが冷えて室内との温度差が生じれば、結露が発生しやすくなり、そこにカビが繁殖します。

また、新築住宅でも、施工段階でのミスや防水処理の不備があれば、数年でカビ問題が発生することもあります。屋根や外壁の素材選び、メンテナンス性を考慮した設計が、長期的なカビ対策には欠かせません。

カビ対策と火災保険の活用方法

雨漏りによるカビ被害は、原因によっては火災保険の対象になる場合があります。たとえば、台風や集中豪雨による屋根の破損が原因で雨漏りが発生し、それに伴ってカビが生じたケースでは、保険で修繕費用がカバーされることがあります。

重要なのは、保険適用には明確な原因の特定と、それを証明するための調査・報告書が必要という点です。専門の業者に依頼して、被害箇所の写真や原因分析を提出することで、スムーズな保険請求が可能になります。見積もりや報告書の作成に対応している業者を選ぶと安心です。

リフォーム・修繕を含めた長期的な対策

繰り返すカビの悩みを根本から解決するには、修理や清掃だけでなく、住宅の構造や設備の見直しを含むリフォームが必要になる場合もあります。たとえば、屋根の防水シート交換、壁の断熱改修、床下の換気口の設置、内装のカビに強い素材への変更などが有効です。

また、再発防止のために、除湿機や24時間換気システムの導入、雨水排水の改善なども検討するとよいでしょう。これにより、湿気の滞留を防ぎ、住宅全体の健康状態を維持できます。

専門家と相談しながら、予算や生活スタイルに合わせた最適なリフォームプランを検討することが、長期的にカビを寄せ付けない住環境を実現する鍵となります。

まとめ:カビを防ぐためにできること

雨漏り後のカビ対策は、見た目の清掃だけでは完結しません。目に見えない場所に広がるカビの除去には、的確な調査と適切な処置が必要です。再発を防ぐには、建物の構造に応じた防水工事や断熱対策、換気環境の見直しを行い、湿度管理を徹底することが欠かせません。

カビの発見が遅れると、健康被害や住宅の劣化が進行し、修繕費も高額になる傾向があります。だからこそ、早期発見・早期対応、そして専門家との連携が重要です。安心して暮らせる快適な住まいを守るために、定期的な点検と予防策を習慣化し、カビと無縁の生活を目指しましょう。

「屋根雨漏りのお医者さん」は雨漏り修理の専門業者!

「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏り修理の専門業者として住宅や建物のさまざまな雨漏りトラブルに対応しています。

屋根だけでなく、ベランダやバルコニー、外壁、窓まわり、サッシ、天窓など、建物の構造全体を見渡しながら原因を丁寧に調査し、最適な修理方法を提案・施工しています。特に原因調査に力を入れており、目視だけでなく、必要に応じて散水調査など詳細な診断を行うことで、表面化しにくい内部の雨漏り原因も見逃しません。

在籍しているのは、一級建築板金技能士や屋根診断士といった有資格者で、豊富な現場経験をもとにした高い技術力と判断力が強みです。調査から見積り、施工、アフターサービスに至るまで、すべてを一貫対応する体制が整っており、外部業者に委託せず、自社で完結するため、品質管理も徹底されています。

また、火災保険を活用した雨漏り修理の相談にも対応しており、申請のための現場写真や書類作成のサポートも行っています(※保険適用の可否は保険会社の判断によります)。戸建て住宅だけでなく、マンションやアパート、ガレージ、工場、店舗など、さまざまな建物の実績があり、法人やオーナー様からの依頼も増えています。

「屋根雨漏りのお医者さん」は、地域や規模にとらわれず、全国で対応を進めており、信頼できる職人ネットワークを活かして、各地域で迅速かつ丁寧なサービスを提供しています。お問い合わせは電話やLINE、メールフォームから可能で、初めての方でも相談しやすい体制が整っています。

長年の実績と、誠実な対応、高い技術力により、多くのお客様から厚い信頼を得ている「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏りに悩むすべての方の強い味方です。どこから雨が入っているのかわからない、以前修理したのに再発してしまったという方も、まずはお気軽にご相談ください。調査・見積もり無料で行っております。