雨漏りと聞くと、多くの人が雨が降っているときに起こるものと考えがちですが、実は雨が降っていない時にも雨漏りは発生することがあります。この記事では、雨が降っていない時に発生する雨漏りの原因とその対策について詳しく解説します。

雨が降っていないのに起こる雨漏りとは?屋根の異常と原因・対処方法を解説

「雨が降っていないのに天井から水が…」「壁に染みが浮き出てきたけど、外は晴れている」――こんな不思議な現象に心当たりはありませんか?実はこれは、典型的な雨漏りの症状の一つ。しかも、雨が降っていない“晴れの日”に発生することもあり、多くの方が原因を特定できずに困惑します。この記事では、そんな不可解な「雨漏り」に焦点を当て、屋根や外壁の異常、建物内部の結露などから起こる雨漏りの根本原因、劣化の進行によるリスク、防水施工の重要性、そして的確な対処法までを徹底的に解説します。

雨が降っていないのに起きる雨漏りの正体とは?

雨漏りと聞くと、激しい雨が降った日や台風の際に発生するものという印象が強いでしょう。しかし実際には、晴れている時や曇りの日にも雨漏りに似た症状が発生することがあります。これは「結露」や「内部侵入した雨水の滞留」、あるいは「排水不良」など、複数の要因が絡み合って生じる現象です。雨が降った直後に屋根裏に溜まった水が時間差で染み出してくることも多く、「雨漏りなのに雨が降っていない」という矛盾に見えるのです。

さらに注意したいのが、住宅やマンションの構造内部での結露。気密性が高い建物ほど、換気不足により湿気がこもり、室内と外気温の差によって壁の中や天井裏に結露が発生します。これが徐々に水滴として現れ、雨漏りのような状態を引き起こします。

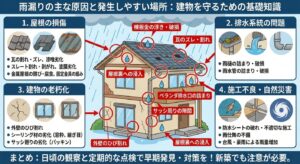

原因は屋根だけじゃない?建物に潜む多彩な雨漏り原因

雨漏りの原因としてまず疑われるのが屋根の破損や劣化です。瓦屋根やスレート屋根、板金を使用した金属屋根など、それぞれに特有の劣化パターンがあります。ひび割れ、ズレ、コーキングやシーリングの剥がれ、防水層の破損などが雨水の侵入経路になることが多くあります。屋根材が寿命を迎えている場合は、部分的な補修では済まず、葺き替え工事が必要になることもあります。

しかし、雨漏りは屋根だけの問題ではありません。外壁のひび割れ、ベランダの排水不良、窓枠(サッシ)のシール劣化、さらには換気扇や排気口などの設置部位も、水の侵入ポイントになります。特に近年の住宅は複雑な構造をしており、樋(とい)や水切り板金、外壁塗装の劣化によって水が溜まりやすい場所が生まれやすいのです。

また、施工不良や設計段階での不備も見逃せません。防水工事が不十分だったり、材料の選定ミスがあったりすると、建物の構造的な弱点から雨水が侵入してしまいます。

1. 雨漏りが起こる主な原因

雨漏りは、住宅の構造や経年劣化、外的要因など、様々な原因が複雑に絡み合って発生する深刻な問題です。その中でも特に注意が必要な主な原因は、屋根や壁の隙間、排水システムの問題、そして屋根材の破損や劣化です。

まず、屋根や壁にできた隙間や亀裂は、雨漏りの最も一般的な原因の一つです。これらの隙間は、建物の老朽化による経年劣化や、地震や台風などの自然災害による損傷、さらには建築時の施工不良などによって発生します。特に、屋根の谷部分や壁との接合部、窓枠の周りなどは、隙間ができやすく、雨水が侵入しやすい箇所です。雨が降った後、これらの隙間に水が溜まり、それが徐々に建物の内部に浸透し、天井や壁にシミやカビを引き起こすことがあります。

次に、排水システムの問題も雨漏りの大きな原因となります。雨樋や排水溝が落ち葉やゴミで詰まっていたり、排水管が破損していたりすると、雨水がスムーズに流れず、建物の内部に浸透する可能性があります。特に、集中豪雨や長雨の際には、排水システムの不具合が深刻な雨漏りにつながることがあります。

さらに、屋根材自体が破損したり、劣化したりすることも雨漏りの原因となります。瓦屋根の場合、瓦のずれや割れ、漆喰の剥がれなどが発生しやすく、そこから雨水が浸入する可能性があります。スレート屋根や金属屋根でも、経年劣化によって塗膜が剥がれたり、錆が発生したりすることで、防水性が低下し、雨漏りのリスクが高まります。また、強風や積雪などによって屋根材が破損することもあります。

これらの原因に加えて、天窓や換気扇、アンテナなど、屋根や壁に設置された設備の隙間からも雨漏りが発生することがあります。雨漏りの原因は一つとは限らず、複数の要因が複合的に作用している場合もあるため、専門家による詳細な調査と診断が不可欠です。早期発見・早期対処によって、被害を最小限に抑え、建物の寿命を延ばすことができます。

実は怖い!放置された雨漏りがもたらす深刻なリスク

「ちょっと染みてるだけ」「晴れてる日は問題ないから」と雨漏りを放置してしまうと、見えない部分で被害はどんどん進行します。まず考えられるのは、内部木材の腐食。柱や梁などの構造体が水を吸ってしまうと、建物全体の耐久性が大きく落ちてしまいます。

また、水気の多い環境はカビやシロアリの温床となります。天井裏や壁の内部など普段目に見えない場所にカビが発生すると、空気を通じて室内に胞子が拡散され、健康被害を引き起こすリスクもあるのです。特にアレルギー体質の方やお子様のいるご家庭では、早期対処が重要です。

雨漏りは火災保険で補償されるケースもありますが、放置や自己施工によって悪化させた場合は補償対象外となることも多いため、注意が必要です。

雨漏りの症状を見逃さないためのチェックポイント

以下のような症状が見られたら、たとえ晴れていても雨漏りや水の侵入が疑われます。

- 天井にうっすらとしたシミが出てきた

- クロスが浮いてきたり、剥がれてきた

- カビ臭さを感じるようになった

- 窓まわりや壁に水滴がついている

- 家電の上にポタポタと音がする

- ベランダや屋根の排水溝に落ち葉やゴミが詰まっている

これらのサインは、内部で水が滞留していたり、結露や漏水が発生している可能性を示しています。早めの点検と調査が重要です。

対策と応急処置の方法 ― 専門業者への依頼がカギ

まずは水の侵入箇所を特定することが最優先です。散水調査や赤外線サーモグラフィーなど、専門的な方法を用いることで、屋根裏や外壁内部の異常を可視化できます。素人判断でのコーキング補修やブルーシートによる応急処置は、状況によっては悪化させてしまうこともあるため、専門業者に依頼して調査・修理してもらうのが基本です。

応急処置としては、濡れている箇所にバケツを置いたり、家具などの移動を行い、被害の拡大を防ぐことがポイントです。濡れてしまった部分はしっかりと乾燥させ、カビの発生を予防しましょう。

費用については、施工範囲や原因によって大きく異なりますが、見積もりは無料で対応してくれる業者も多いので、まずは気軽に相談してみることが大切です。

雨漏り対策は、建物の状況や雨漏りの原因に合わせて適切な方法を選ぶことが重要です。ここでは、具体的な実践例を3つ紹介します。

1. 屋根の再塗装とシーリング

屋根は雨風に直接さらされるため、経年劣化による塗膜の剥がれやひび割れが生じやすく、雨漏りの原因となることがあります。特に、築年数が経過した建物では、屋根の再塗装が効果的な対策となります。再塗装によって防水性が向上し、雨水の浸入を防ぐことができます。

また、屋根には、瓦の隙間や板金の継ぎ目など、様々な部分にシーリング材が使用されています。シーリング材は、経年劣化によってひび割れたり剥がれたりすることがあり、そこから雨水が浸入する可能性があります。定期的にシーリング材の状態を確認し、劣化している場合は補修または交換を行いましょう。

2. 排水路の改善

屋根やベランダに降った雨水をスムーズに排水するためには、排水路の適切なメンテナンスが不可欠です。排水溝や雨樋に落ち葉やゴミが詰まっていると、雨水が溢れ出し、雨漏りの原因となることがあります。定期的に排水溝や雨樋を清掃し、スムーズな排水経路を確保しましょう。

また、排水路の設計が不適切な場合や、排水能力が不足している場合は、排水路の改修工事が必要となることもあります。例えば、排水溝の勾配を調整したり、排水管の径を大きくしたりすることで、排水能力を向上させることができます。

3. 内部結露の管理

冬場など、室内外の温度差が大きい時期には、窓ガラスや壁に結露が発生しやすくなります。この結露が原因で、天井や壁にシミができたり、カビが発生したりすることがあります。これを放置すると、雨漏りと勘違いしてしまうこともあります。

内部結露を防ぐためには、適切な換気と湿度の管理が重要です。暖房を使用する際は、定期的に換気を行い、室内の湿度を下げるようにしましょう。また、除湿機や結露防止シートなどの活用も効果的です。

これらの対策を組み合わせることで、雨漏りのリスクを大幅に低減することができます。建物の状況に合わせて最適な対策を選び、専門業者に相談しながら適切なメンテナンスを行いましょう。

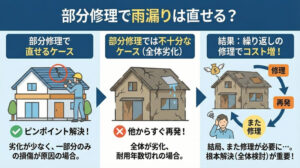

修理・メンテナンスの種類と費用の目安

雨漏りの修理にはいくつかの工法があります。コーキングやシーリングによる補修、防水塗装、屋根材の交換、葺き替え、シート防水、外壁塗装、瓦の固定や交換、サッシ周辺の再施工など、症状に応じて最適な方法が選ばれます。

費用は数万円程度の部分補修から、屋根全体のリフォームとなると百万円を超えるケースもあります。保証の有無や工事内容、使用材料のグレードなども価格に影響を与えるため、信頼できる業者を選び、複数社から見積もりを取ることが推奨されます。

まとめ:見えない雨漏りにも要注意!適切な対応で住まいを守る

「雨が降っていないのに水が落ちてくる」という現象は、一見不思議に思えるかもしれませんが、建物の内部では確実に水が侵入し、何らかのサインを発している状態です。これは雨漏りの一形態であり、決して放置してはいけないサインです。

屋根や外壁、防水材の劣化、施工ミス、結露など、原因はさまざまですが、どれも建物の寿命や室内環境に大きな影響を与えるため、早期の発見と対策が重要です。内部構造への浸水が進行する前に、点検や調査を行い、必要な修理をプロに任せましょう。

、建物の構造的な問題に起因していることが多く、放置すると深刻な被害をもたらす可能性があります。

雨天時以外の雨漏りは、主に以下の原因が考えられます。

- 結露: 特に冬場、室内外の温度差が大きい場合、壁や天井に結露が発生しやすくなります。この結露が長時間放置されると、水滴が建材に浸透し、雨漏りのような症状を引き起こすことがあります。

- 配管の破損: 壁や天井に埋め込まれた水道管や排水管が破損すると、そこから水が漏れ出し、雨漏りのように見えることがあります。

- 防水層の劣化: ベランダや屋上などに設置された防水層が劣化すると、そこから水が浸透し、下の階の天井にシミや水滴が現れることがあります。

これらの雨漏りを防ぐためには、建物の定期的なメンテナンスと適切な対策が不可欠です。具体的には、以下の対策が有効です。

- 換気: 結露を防ぐために、こまめな換気を行い、室内の湿度を適切に保ちましょう。

- 点検: 配管の破損や防水層の劣化を早期に発見するために、定期的に専門業者による点検を受けましょう。

- 補修: 破損箇所や劣化箇所が見つかった場合は、速やかに補修を行いましょう。

- 防水工事: 新築やリフォームの際には、防水性の高い材料を使用し、専門業者による適切な施工を行いましょう。

- 設計: 設計段階から水の流れを考慮し、雨水が建物内に侵入しにくい構造にすることが重要です。

雨漏りは、建物の寿命を縮めるだけでなく、そこに住む人々の健康や安全にも影響を及ぼす可能性があります。日頃から建物の状態に注意を払い、定期的なメンテナンスと適切な対策を行うことで、雨漏りのリスクを低減し、安心して暮らせる環境を維持しましょう。

住まいの安心を守るために、晴れている日こそ、雨漏りの可能性に目を向けるべきタイミングです。適切な対策で、大切な住まいを長く健やかに保ちましょう。