雨漏りは多くの家庭にとって切実な問題です。屋根からの水の侵入は、家の構造に深刻なダメージを与える可能性があります。

この記事では、一時的な対策としてよく用いられる「バケツを置く」という方法の限界と、より根本的で持続的な解決策を提案します。

応急処置で雨漏りは防げる?バケツの使い方と屋根の対策、自分で行う方法とは

天井から水がポタポタ落ちてくる。床が濡れ、家具や家電が水浸し。そんな「突然の雨漏り」は、建物の劣化や台風・豪雨など自然災害によって屋根や外壁、天井などに不具合が生じることで発生します。中でも困るのが、業者にすぐ依頼できない時間帯や休日の発生。このようなときこそ、自分で行える応急処置が重要なカギとなります。

本記事では、「応急処置で雨漏りをどこまで防げるのか?」という疑問に対し、バケツやビニールシートなどを活用した対策法を解説しながら、屋根や天井に対する正しい修理方法、プロに任せるべき範囲、自分でやる場合の注意点やコツを徹底的に掘り下げていきます。

雨漏りの発生原因とは?自宅のどこから漏れてくるのかを理解しよう

雨漏りは屋根材のズレやひび割れ、外壁との接合部の不具合、サッシ周辺のコーキング切れ、天井裏の排水設備トラブルなど多岐にわたる要因で起こります。特に日本のように台風や大雨が多い地域では、築年数が経過した住宅において浸入経路が複雑化する傾向があります。

主な原因として以下のようなものが挙げられます。

- 屋根の瓦・スレートの破損やズレ

- コーキングの剥がれや劣化

- 雨樋の詰まりによる排水不良

- 外壁のクラックや塗装の劣化

- 雨水が滞留しやすい構造や勾配の問題

- 台風や強風による飛来物の衝突

また、放置してしまうと構造材の腐食やカビの発生、電気系統への影響、漏電の危険性など、二次被害が広がるリスクも極めて高くなります。

雨漏り時の応急処置:バケツは万能?どこまで対応できるのか

多くの人がまず行うのが、バケツを設置するという応急処置です。これは一時的な水の受け止め手段として有効ですが、次のような点に注意が必要です。

バケツの使い方と注意点

- 水の落下位置の下に設置する:床が傷まないよう、雑巾やタオル、新聞紙を敷いた上にバケツを置くと◎。

- 音対策にタオルを投入する:ポタポタ音が気になる場合は、水面にタオルを浮かべると静かになります。

- 水量チェックをこまめに:思った以上に水が溜まるので、数時間おきの確認が大切。

- バケツだけでは被害を防げない:バケツはあくまで室内被害を最小限に抑えるための処置であり、漏れそのものを止めるわけではありません。

応急処置の限界

バケツやタオルでは、屋根裏や壁内部で広がる被害には対応できません。水の浸入箇所を完全に止めるには屋外側からの防水処理が不可欠です。そのため、屋根に登って応急対策を行う必要がある場面も多く存在します。

自分でできる屋根の応急処置方法:安全に行うためのステップとコツ

1. ブルーシートを使った屋根カバー法

屋根に直接手を加えず、ブルーシートをかぶせることで雨水の侵入を抑えるのが最も基本的な方法です。準備するものは以下の通り。

- ブルーシート(できれば厚手)

- 土のう袋、重し用の瓦・水入りポリタンク

- 養生テープや防水テープ

- はしご、軍手、滑り止め靴

ブルーシートは屋根全体を覆うのが理想ですが、最低でも漏れている部分+1m四方をカバーすると安心です。風にあおられて飛ばないように、四隅を土のうで押さえ、テープでしっかりと留めるのが基本です。

2. 防水テープでの一時補修

スレート屋根の割れ、金属屋根のビス周辺、棟板金の浮きなど、明らかな破損箇所が特定できる場合は防水テープやコーキング材で一時補修を行うことも可能です。ただし、高所作業の危険性や不完全な処置による悪化もあるため、一時的に留める応急策として考えることが重要です。

雨漏りを放置するリスクとは?二次被害と健康被害の実例

応急処置だけで安心してしまい、本格的な修理を後回しにすると、住まい全体に深刻な被害が及ぶことがあります。

被害①:建材や天井材の腐食・劣化

水分は天井の石膏ボードや木材、断熱材、野地板などに染み込み、長時間にわたって蓄積されます。これにより、材の強度が著しく低下し、腐食や変形、最悪の場合は天井の落下に至る可能性もあります。

被害②:電気設備の漏電・ショート

雨漏りが照明器具、コンセント、配線にまで及ぶと、感電や火災のリスクも発生します。電気と水の接触は極めて危険であり、バケツの位置や漏電箇所の確認は慎重に行う必要があります。

被害③:カビや結露の発生による健康被害

湿度が上がることでカビやダニが繁殖しやすい環境が生まれます。これらは喘息やアレルギー、皮膚炎といった症状の原因にもなり、特に子どもや高齢者にとっては大きな健康リスクになります。

自分で修理する際の注意点とよくある失敗例

応急処置の範囲を超えて本格的な屋根修理を自力で試みる方も増えていますが、その際には以下の点に注意が必要です。

高所作業による転落リスク

屋根上の作業は、想像以上に危険です。濡れたスレート、瓦、金属屋根は滑りやすく、風も強くなりやすいため、無理な登頂は絶対に避けましょう。足場や命綱、安全器具なしでの作業は厳禁です。

応急処置を本処理と誤認

防水テープやコーキングを一時的な補修ではなく恒久処理と勘違いし、再点検や業者への相談を怠ってしまう失敗も少なくありません。時間が経てば防水機能は劣化するため、応急処置をした場所も定期的な点検が必要です。

使用する材料の選定ミス

**屋根材の種類によって適した補修材は異なります。**例えばスレートに向くテープが、トタンには合わないこともあります。防水シートやシーリング材の性能や相性を正確に理解する知識がなければ、かえって雨水の侵入を助長することもあります。

応急処置に役立つ便利なグッズや代用品まとめ

ここではホームセンターや100円ショップでも揃う便利なアイテムを紹介します。

- バケツ(容量大)+雑巾 or タオル:吸水・静音対策として必須。

- ブルーシート・レジャーシート・ビニールシート:屋根や窓まわりの簡易カバーに。

- 養生テープ・防水テープ・アルミテープ:隙間塞ぎに活用。

- ゴミ袋や新聞紙:濡れ対策に即席の吸収材として使える。

- 洗面器・タオル掛け・洗濯バサミ:水の滴下位置に合わせて臨機応変に対応。

いずれも水の浸入を完全に防ぐわけではなく、あくまでも時間稼ぎの道具であることを忘れずに。長期的な放置はかえって深刻な状態を招きます。

応急処置後の対応:信頼できる業者に連絡するタイミングとは?

雨が止んだ後はなるべく早く専門業者に連絡し、根本的な修理を依頼することが必要です。

見積もりの流れ

- 電話・メールで相談

- 現地調査の予約

- 原因の特定と見積もり提示

- 修理内容・費用の説明

- 納得の上で契約・施工

現地調査は無料の業者が多いですが、料金が発生する場合もあるため、事前確認が必須です。

業者選びのポイント

- 雨漏り専門の修理業者か

- 火災保険の申請代行に対応しているか

- 屋根や外壁の工事実績が豊富か

- 調査・診断に根拠を持っているか(目視だけでなく機器使用)

- アフター保証の内容が充実しているか

インターネットでの評判や口コミ、お客様の声なども参考にしましょう。

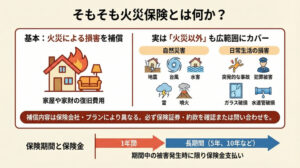

雨漏りに火災保険は使える?申請のコツと注意点

意外と知られていないのが、雨漏りによる修理が火災保険の対象になるケースがあることです。ただし、すべての雨漏りが補償されるわけではありません。

補償対象となる主な条件

- 台風、暴風、突風、落雷などの自然災害による破損

- 突発的な事故による屋根材の飛散や破損

経年劣化や施工ミス、放置による腐食は保険対象外となるため、保険申請の前に業者に相談し、被害原因の「特定調査書」を発行してもらうとスムーズです。

雨漏り修理の費用相場とリフォーム時のポイント

本格的な修理が必要な場合、費用相場は被害の範囲と場所によって大きく異なります。

修理費用の目安

- 部分補修(コーキングや瓦1枚):数万円前後

- 棟板金の交換:数万円〜十万円程度

- スレート屋根の塗装やシート貼り:十万円台〜

- 全面的な葺き替え、屋根リフォーム:数十万円〜百万円以上

見積もりの際は、作業内容の内訳(材料費、作業費、足場設置費など)を明確に提示してくれる業者を選ぶことが重要です。

長期的な対策:定期点検・メンテナンス・屋根リフォームの重要性

応急処置や補修で一時的に雨漏りが収まっても、根本解決にはなりません。

定期点検のすすめ

- 築10年以上経過した住宅は5年に1回の屋根点検を。

- 台風や大雨のあと、気になる箇所があればすぐにプロへ相談。

- 点検時には屋根・外壁・雨樋・ベランダもチェック対象に含める。

屋根リフォームの選択肢

- 葺き替え:古い屋根材を撤去し、新しい材に。

- 重ね葺き(カバー工法):既存屋根の上から新しい材を施工。

- 塗装による防水機能回復:スレートや金属系屋根に有効。

屋根材選びや構造に関する専門的な知識が必要になるため、複数業者から提案を受けて比較検討するのがおすすめです。

まとめ:応急処置は一時対応、早期の本格修理で安心を

応急処置は、雨漏りによる被害を一時的に抑えるには有効な手段ですが、それだけで安心してしまうのは大きな間違いです。雨水の侵入経路や被害の規模を正確に把握し、必要に応じてプロの業者による修理や防水工事を受けることが、住まいを守るためには欠かせません。

バケツを置く、タオルで拭く、ブルーシートをかぶせる――それは大切な初動対応。しかし、「応急」はあくまで「応急」であり、「恒久」ではないことを忘れないようにしましょう。

早期発見・早期対策が、費用も被害も最小限に抑えるカギです。ぜひ本記事の内容を参考に、雨漏りに強い住まいづくりと、いざという時に備えた知識と道具の準備をしておいてください。