家の中で天井のシミや壁紙の剥がれに気づき、「もしかして雨漏り?」と不安になることはありませんか。多くの人は屋根からの雨漏りを疑いますが、意外と見落とされがちなのが“ベランダ”からの浸水です。洗濯物を干したり物を置いたりと使用頻度の高いベランダは、雨風にさらされ続けるうえ、水が溜まりやすい構造のため、知らぬ間に劣化が進行しやすい場所です。小さなひびや排水トラブルが原因となって、室内にまで被害が及ぶケースも少なくありません。この記事では、ベランダからの雨漏りの原因やサイン、修理の必要性と予防法までを解説します。

ベランダの雨漏り、よくある原因とは?

🟡 主な原因

- 防水層のひび割れ・浮き・剥がれ

- 排水口(ドレン)や樋の詰まり

- サッシ回りや笠木、手すりのコーキングの劣化

🔍 よくある症状

- 天井や壁紙のシミ・浮き・カビ

- 雨の日だけ湿る窓周りや床の水滴

- 構造体の腐食や断熱材の劣化

ベランダからの雨漏りには、複数の原因が関係していますが、中でも多く見られるのが「防水層の劣化」です。住宅のベランダにはウレタン防水・シート防水・FRP防水といった防水処理が施されており、雨水をシャットアウトする役割を果たしています。ところが、こうした防水層は経年とともに紫外線や雨風のダメージを受け、ひび割れ、浮き、剥がれなどの劣化現象が起こります。特に直射日光が長時間当たるベランダでは、思った以上に早く劣化が進行していることもあります。

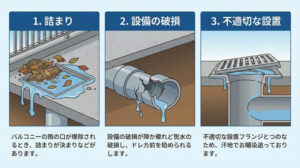

次に見逃せないのが、排水口やドレンの詰まりです。ベランダに設置された排水口が落ち葉やゴミで塞がれてしまうと、雨水がうまく流れず、床に水が溜まる状態になります。この溜まった水がベランダの隙間やクラックからじわじわと建物内部へ侵入していき、雨漏りとして現れるのです。特に台風やゲリラ豪雨といった大雨が降ったときには、排水能力が追いつかず短時間で浸水する危険もあります。

さらに、外壁とベランダの取り合い部分、またはサッシ周りのコーキング(シーリング材)の劣化も、雨漏りを引き起こす大きな原因です。本来弾力性のあるコーキング材が、時間の経過とともに硬化してひび割れ、隙間ができることで、雨水がダイレクトに建物内部に入り込みやすくなります。これが原因で起きた雨漏りは、壁の中を伝って思わぬ場所から水が出てくるため、発生源の特定が非常に難しくなります。

雨漏りを放置するとどうなる?建物への影響と二次被害

⚠ 放置によるリスク

- 木材の腐食・金属の錆

- カビの繁殖による健康被害

- 火災保険適用外・資産価値の低下

ベランダからの雨漏りを放置すると、住宅に与える影響は非常に深刻です。水分が構造材に染み込み続けると、木材が腐食し、シロアリの発生や断熱材の性能低下につながります。さらに、金属部材が使われている場合には錆びて強度が落ちるため、地震時に変形や落下のリスクを高める原因にもなります。

また、カビの発生にも注意が必要です。壁内で増殖したカビは目に見えないだけに気づきにくく、換気が不十分な家では健康被害につながることもあります。喘息やアレルギー、慢性的な体調不良の原因が、実は雨漏りだったというケースも少なくありません。

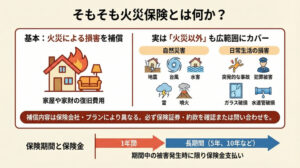

さらに、放置することで火災保険の補償対象外になる可能性もあります。火災保険は経年劣化による自然損傷には対応しない場合もあるため、「いつから不具合が出ていたか」「点検・修理を怠っていなかったか」といった条件によっては保険適用が認められないこともあります。

資産価値の面でも、売却時や賃貸に出す際に査定額が下がる要因になります。バルコニーやルーフバルコニー付き物件は人気ですが、防水状態が悪いと逆にネガティブな印象を与えてしまいます。

自分でできる初期チェックと応急処置の方法

🔧 チェック方法

- 床面・ドレン・外壁の継ぎ目の状態確認

- 色ムラ・めくれ・ひび割れ・ざらつきの有無

🛠 応急処置

- 防水テープ・簡易コーキング補修

- 雨天時の作業はNG、安全確保を最優先に

雨漏りが疑われる場合、まずはベランダの目視点検を行いましょう。床面をじっくり観察し、表面のひび割れや浮き、剥がれがないか確認します。特に、塗膜が薄くなっていたり、色が変わっている箇所は注意が必要です。

コツとして、晴れた日と雨の日の両方で観察することをおすすめします。雨の日には水の流れや溜まりやすい場所が明確にわかりますし、晴れた日には塗装面の状態やコーキングのひび割れを見つけやすくなります。

排水口の清掃も大切なポイントです。ゴミや枯葉が詰まっていたら、水が逆流して床面の隙間から浸入するリスクがあります。また、笠木や軒先、庇部分のシーリングの亀裂にも注意しましょう。

応急処置としては、防水テープやコーキング材を用いた簡易補修が可能ですが、完全な解決にはなりません。素材や工法によっては適さないケースもあるため、応急処置を行った後でも不安がある場合は専門業者に調査を依頼しましょう。

修理はどうする?DIYと業者依頼の選び方

🪚 DIY向きなケース

- 表面のトップコート補修

- 軽度なコーキングの打ち直し

🏠 業者に依頼すべきケース

- 下地や防水層の破損

- 浸入経路が特定できない場合

- 火災保険を利用する場合

🛠 おすすめ市販DIY補修アイテム

作業ジャンル別に、使いやすく信頼性の高いアイテムをピックアップしました。

・塗るタイプ防水塗料

- ニッペ 水性屋上防水塗料セット 8.5 kg

水性タイプで強い塗膜を形成。広範囲の上塗りに向いていて、UV耐性もありDIY初心者にも扱いやすいです。 - ベランダリフォームセット 15 kg(グレー)

一式セットで、下塗り・トップコートまで揃い、色付き仕上げが可能。広い面積に塗る場合におすすめ。

・コーキングガン/補修工具

- プロ用ドリップフリー コーキングガン

精度の高い滑らかな流し込みが可能。角や継ぎ目へのコーキングに最適。 - マキタ CG180DZ 充電式コーキングガン

電動式で連続使用も楽々。広い面積の打ち替え作業にぴったりです。

✅ DIY補修の施工ステップ

1. 清掃&乾燥

- ほうきや洗剤でタイルの表面汚れを除去。完全乾燥は必須条件で、補修の密着性が大幅に向上します。

2. ひび割れ・継ぎ目のシール処理

- 割れ箇所にマスキングして、防水用変成シリコンをコーキングガンで充填。ヘラで押さえて平滑に仕上げます。

- 特に笠木と壁の境目、手すりの付け根、ドレン周囲は重点ポイントです。

3. 防水テープの貼付

- ドレン周辺やクラック箇所にはブチルテープ設置。押さえながら空気を抜き、しっかり密着させることが重要です。

4. トップコート塗布(透明/グレーなど)

- 水性防水塗料やリフォームセットをローラーで均一に塗ります。最低でも2〜3回塗り重ね、30㎜以上の塗膜厚にすることで耐久性が向上します。

- 透明膜の場合も同様に補強膜を塗布し、滑り止めが必要なら砂を振りかけます。

5. 乾燥後の最終チェック

- 完全硬化後に水をまき、滞留箇所やしみ込みがないか確認。問題なければ応急対策完了です。

🌟 市販DIYセットの特徴と選び方

| アイテム | 用途 | ポイント |

|---|---|---|

| ニッペ水性セット | 面積が大きい部分の防水 | 複数回塗りで膜を強化 |

| 透明膜キット | タイル剥がさず補修したい人向け | 仕上がりが自然、5年間耐久 |

| コーキングガン | 隙間補修に必須 | 電動タイプで作業効率UP |

| 防水テープ | ドレンまわりの応急処置に最適 | 速乾性と粘着力に優れる |

🛑 DIY補修で注意すべきこと

- 大規模な下地破損や浸入経路不明時は専門業者へ相談を。

- 防水は重ね塗りが命。ムラになると機能が落ちます。

- 保証や耐久性を重視するなら、塗布材や施工回数にも注意。

- 火災保険が使えない場合のコスト負担も事前に確認してください。

修理費用の相場と工期の目安 火災保険の適用可否

💰 費用目安

- 軽微補修:3~10万円

- 防水層再施工:20~50万円

- 構造補修・下地交換:50万円以上のケースも

📄 火災保険が使えるケース

- 自然災害(台風・地震等)による損害

- 証明書類や写真、業者の報告書が必要

ベランダの雨漏り修理にかかる費用

ベランダの雨漏り修理にかかる費用は、状況や面積、使用する素材によって大きく異なります。例えば簡単なトップコートの塗り直し程度であれば、5万円〜10万円前後で収まることもあります。

一方で、防水層の全体的な葺き替えやコンクリート撤去・下地の交換が必要になる場合は、20万円〜50万円以上かかるケースもあります。金属防水やガルバリウム鋼板など、耐久性の高い素材を選べば、初期費用は高くなっても長期的にはメンテナンスコストを抑えることができます。

ベランダの雨漏り修理にかかる工期

ベランダの雨漏り修理にかかる工期は、症状の深刻度や施工方法によって異なりますが、一般的には1日から3日程度が目安となります。シーリングの打ち直しや簡易的な防水塗装であれば、天気が良ければ1日で作業を完了できるケースも少なくありません。しかし、下地が傷んでいたり、既存の防水層をすべて撤去して新しく作り直す必要がある場合には、乾燥時間や養生を含めて2日から3日程度を要します。また、防水材の種類によっても作業時間や乾燥時間に差が出ます。ウレタン防水やFRP防水などの場合、それぞれの工程に応じた時間管理が必要です。さらに、雨天時には作業が中止になるため、事前に天候を確認した上で工事日程を調整することが重要です。業者に依頼する際は、工期とともに施工内容や作業時間帯などについても丁寧に確認しておきましょう。

また、火災保険が適用される可能性があるため、雨漏りが自然災害や地震・台風によるものである場合は、保険会社への確認も忘れずに行ってください。

雨漏り業者を選ぶコツと注意点

✅ 選び方のポイント

- 調査・見積りが無料か

- 使用材料・保証の明記があるか

- 赤外線や散水などの診断機器を用いるか

🚨 注意点

- 「すぐ直せる」などの即断即決を迫る業者には注意

- 相見積もりは2~3社以上から取得を推奨

よくある質問

Q1:ベランダ防水は何年でやり直すべき?

一般的に、ベランダ防水のやり直し時期は使用されている防水工法によって異なりますが、ウレタン防水やシート防水では10年前後、FRP防水では10年〜15年程度が目安とされています。ただし、表面のトップコートは5年前後で劣化することが多く、定期的なメンテナンスや塗り直しを行うことで防水層自体の寿命を延ばすことが可能です。劣化の兆候(色あせ、ひび割れ、水たまり)が見られた場合は早めに点検しましょう。

Q2:防水層とトップコートの違いは?

防水層は水の侵入を防ぐための主構造で、トップコートはその上にある保護層です。防水層が直接雨水を遮断するのに対し、トップコートは紫外線や摩耗から防水層を守る役割を担います。トップコートの劣化が進むと防水層がむき出しになり、雨水の浸透が始まる可能性があるため、トップコートの定期的な補修や塗り直しは非常に重要です。

Q3:マンションのバルコニーでも対応できる?

マンションのバルコニーでも原則として防水工事は可能ですが、専有部分か共用部分かによって対応が異なります。多くのマンションではバルコニーの床面は共用部扱いとなっており、防水工事は管理組合の承認が必要です。雨漏りが見つかった場合は、まず管理会社や管理組合に相談し、調査・対応の指示を仰ぐことが重要です。自己判断で補修するとトラブルの元になるため注意しましょう。

Q4:賃貸でも火災保険が使えるの?

賃貸住宅でも、火災保険の契約内容によっては雨漏りに関連した補償を受けられることがあります。たとえば、室内の家具や家電が雨漏りによって損傷した場合、動産に対する補償が適用される可能性があります。ただし、建物自体の修繕は所有者(大家)の責任となることがほとんどです。被害を受けたら、すぐに管理会社または家主に連絡し、保険の補償内容もあわせて確認しましょう。

まとめ:見逃しがちなベランダこそ早期の点検・修理が大切

ベランダは直接雨風にさらされる構造でありながら、室内のように目が届きにくいため劣化が進行しやすい場所です。ちょっとしたひび割れや水たまりを見逃すと、防水層の劣化が進み、最終的には下階への漏水や木部の腐食など深刻なトラブルへと発展しかねません。特に築10年以上経過した物件では、定期的な点検と早期のメンテナンスが重要です。費用を抑えるためにも、軽度なうちに対応することがポイント。戸建てでもマンションでも、異変に気づいたら早めに専門家に相談することで、将来的な修繕コストやトラブルを回避できます。