家の天井からポタポタと水が落ちてくる雨漏り。見つけた瞬間、多くの方が胸が締めつけられるような不安を覚えることでしょう。どこかに大きな修理が必要なのではないかと心配になったり、「どこに連絡すればいいのか」「まずは誰に相談すべきなのか」が頭の中を駆け巡るものです。特に「大工さんに頼んでいいのかな?」と疑問に思う方も多いはずです。この記事では、「雨漏り 大工」というSEOキーワードを意識しつつ、家の構造を知り尽くした大工がどんな場面で役立つのか、また雨漏りが発生したときにどういった流れで対応すれば安心なのかを、できるだけわかりやすく丁寧に解説します。これを読めば、「雨漏りが起きたらまず何をすればいいのか」「大工に頼むべきタイミング」「修理費用を抑えるヒント」など、一般消費者として知っておきたい情報をしっかりと把握できるようになります。

雨漏りの原因と放置のリスク

雨漏りは、一見するとただの水漏れのように思えるかもしれません。しかし、その裏には家の内部構造に大きな負担をかける恐れがあり、放置すると深刻な被害につながることがあります。具体的には、屋根材が劣化して隙間ができたり、防水シートが破れている箇所から雨水が侵入し、そこから梁(はり)や柱、野地板(のじいた)、内部の断熱材などがじわじわと濡れていきます。最初のうちは小さなシミやわずかな滴で済んでいても、継続して水が漏れ込むと、木材の内部が腐朽(ふきゅう)し、強度が低下してしまいます。特に日本の木造住宅は、梁や柱で構造を支えるため、一部の木材が腐るだけで「建物全体の耐久性」が損なわれるリスクがあります。さらに、雨水は内部に入り込むと湿度を高め、カビの発生を促します。カビは健康被害をまねくこともあり、アレルギー症状や呼吸器トラブルの原因になることもあります。カビ菌が壁の内側や天井裏に広がると、普段目に見えない場所で菌が繁殖し、やがては住まい全体の衛生状態に悪影響を及ぼすことになるのです。

また、雨漏りを放置していると、シロアリや害虫が好む環境を作ってしまう点も見逃せません。湿った木材はシロアリにとって格好の食料となり、気づかないうちにシロアリ被害が進行してしまうことも珍しくありません。シロアリは木材を内部から食い荒らすため、「外から見た目には何も異常がない」ように見えても、内部では柱や土台がボロボロになっているといったケースもあります。こうなると、修理費は初期段階の見積もりより大幅に高くなってしまい、「手遅れ」になってしまう恐れもあるのです。以上のように、雨漏りを発見したらできる限り早く対応することが、結果として修理費用を抑え、住まいの安全性を確保する一番の近道です。

雨漏りに関わる専門家と大工の立ち位置

雨漏りが発生したとき、「まずはどこに連絡すればいいのか」が悩みどころになります。雨漏り修理の窓口となる専門家は主に次のような業種に分かれます。まず「屋根工事業者」。屋根瓦や金属屋根、スレート、アスファルトシングルなど、屋根材そのものの施工・補修を行う専門家です。屋根材の破損やずれ、下地の腐食が原因であれば屋根工事業者に依頼すると、的確な診断と補修をしてくれます。次に「防水業者」。ベランダや屋上、外壁の防水工事を専門とする業者で、特にアスファルト防水やウレタン防水、シート防水などを駆使して、建物外部で雨水が入り込まないように施工を行います。外壁のひび割れやシーリングの劣化で雨水が侵入している場合、防水業者がシーリング打ち替えや外壁塗装、防水膜の再施工などを行ってくれます。そして「リフォーム会社」。雨漏りの調査から補修工事、内装の復旧までトータルで請け負うケースが多く、必要に応じて屋根工事業者や防水業者、大工などの下請け業者を手配して一貫した対応をしてくれます。

では、大工はどこに位置づけられるのでしょうか?大工は住宅の「骨組み」や「下地」を熟知しており、特に木造の住宅では屋根裏や床下、壁の内部など、家の構造部分を正確に理解しながら作業を行うことができます。たとえば、雨漏りで天井が濡れてしまい天井板がたわんだり剥がれてしまった場合、その天井板をはがし、下地の野地板(のじいた)や垂木(たるき)が腐食していないかを確認し、必要であれば部分的に交換する、あるいは補強する、といった作業を行います。さらに、柱や梁、土台といった構造材にまで水が回っているときは、大工が現場をチェックして腐食箇所の判断を行い、交換や補修をおこなえるのです。つまり、雨漏りの修理において、大工は「建物の内側に起きた被害」を正確に把握し、その部分を適切に直す役割を担っています。

一般的に、雨漏りの原因箇所を特定する調査段階では、防水業者や雨漏り診断士、屋根工事業者が中心となって赤外線カメラや散水試験を用いて調査を進めます。しかし、その調査の結果、建物内部の木材まで影響が及んでいることがわかった場合、大工の出番です。大工は家の構造図や施工図をもとに、どの木材をどのように補強または交換すれば構造強度を維持できるかを判断し、最適な施工方法を提案してくれます。よって、「雨漏り 大工」は、屋根や防水の専門家と連携しつつ、内部構造の修復を担う重要な存在なのです。

雨漏りで大工が対応できる具体的なケース

雨漏りが起きたとき、大工が実際にどんな現場でどんな対応をしてくれるのか、具体的なケースを挙げてみましょう。まず、雨漏りの影響で天井板が変形してしまったケースです。天井からの水滴が少量とはいえ長期間続くと、天井板は内部の木材が湿気を含み、たわんだりシミができたりします。ひどい場合は反り返ってしまい、天井クロス(ビニールクロス)やボード材が剥がれ落ちることもあります。このような状況になると、天井材をめくって中の野地板や垂木を確認しなければなりません。大工は現場で状況を確認し、まずは被害箇所の範囲を特定したうえで、腐食している野地板だけを切り取って新しい板材を張るか、あるいは広範囲に渡って腐食が進んでいる場合は既存の板材をすべて交換する提案をします。交換した後は、新しい天井板を張り、クロス張りや塗装、あるいは好みに応じた内装仕上げを行うことで、天井を元通りの状態に戻してくれます。

次に、雨漏りが壁の内部に達してしまったケースです。窓のサッシ周りからの浸水や雨風の強い日に外壁の隙間から雨が入り込み、壁内部の木材が湿気を帯びて腐り始めることがあります。この場合は、外壁の一部をめくり、透湿防水シートや胴縁(どうぶち)などの下地を点検します。大工は下地全体をチェックし、腐食した木材を新しいものに交換、または補強用の金具を取り付けて補修します。その上で、透湿防水シートを張り直し、胴縁を再設置し、外壁材(サイディングやモルタルなど)を元通りに復旧します。また、壁内部の湿気が原因で発生したカビや腐った断熱材についても、大工が適切に除去し、新しい断熱材を充填してくれます。これにより、外観を損ねることなく、構造体をしっかり保護して再生します。

さらに、屋根の棟板金や谷板金からの雨漏りにより、屋根の下地(野地板)が腐食しているケース。屋根材そのものを補修するのは屋根工事業者の仕事ですが、野地板が腐って穴が開いたり、腐食部分が広がっている場合は、大工が野地板を張り替え、その上で屋根業者に新しい板金や瓦をかぶせてもらう連携が必要です。大工は安全柵や足場などを使いながら現場に入り、腐食した野地板を撤去し、新品の合板を張り、下地の強度を確保します。その後、屋根業者が新しい屋根材を設置することで、雨漏りの再発を防ぐという形です。

以上のように、雨漏りが建物の内側にまで影響しているときに、大工は「構造材の腐食を確認し、適切に補修・交換する」という重要な役割を担います。単に水を止めるだけでなく、被害を受けた木材を正しく処理し、強度や断熱性、衛生面を回復させることで、住まいを長く快適に保つお手伝いをしてくれます。

雨漏り修理の流れと大工の関与タイミング

雨漏り修理の全体的な流れを理解しておくことで、「どの段階で大工に相談すればいいのか」が見えてきます。まず最初のステップが「雨漏り調査」です。ここでは、どこから水が浸入しているのかを調べるために、散水試験や赤外線サーモグラフィーを使用する場合があります。散水試験では散水ホースを使って雨漏りしやすい箇所に人工的に水をかけ、天井裏や壁の内部で水が落ちてくるポイントを見つけます。赤外線サーモグラフィーでは、濡れた木材や断熱材が温度差を示すため、どの範囲が濡れているかを画面上で特定できます。この調査は、主に防水業者や雨漏り診断士、あるいは屋根工事業者が担当することが多いです。

次に「原因特定」と「仮修理」です。調査の結果をもとに、まずは雨水の侵入口を一時的にふさぐ仮修理を行います。たとえば、屋根材のズレをビニールシートで応急的にカバーしたり、外壁のひび割れにシーリングをあてがったりして、水が新たに侵入しないようにします。仮修理はあくまでも応急処置なので、本格的な修理に入る前に被害範囲を把握しやすくし、被害が拡大しないようにすることを目的としています。

そして「本修理」と「復旧」の段階に移ります。本修理では、雨漏りの原因箇所を根本から直します。屋根の棟板金や瓦、スレートの交換、防水シートの張り替え、外壁のシーリング打ち直しなど、原因に応じた専門業者による施工が必要です。しかし、ここで大工が必要になるのは、仮修理では隠れていた建物内部の被害箇所が明らかになったときです。たとえば、野地板が腐ってしまった、水が浸入して梁や垂木が湿気で劣化している、壁の下地がぐずぐずになっているといったケースでは、大工が内部構造を確認し、「どこまで交換すれば強度を確保できるか」「どのように修復すれば長持ちさせられるか」を判断します。

具体的には、大工は野地板や垂木を撤去し、新しい構造用合板や補強材を取り付けます。さらに、断熱材が水を吸っている場合は、古い断熱材を廃棄して新しいものに交換し、湿気対策として防臭・防カビシートを入れることもあります。こうした補修が行われた後、再び天井板や壁材を取り付け、内装のクロス張りや塗装を行うことで、見た目も機能性も元通り以上に回復させるのが大工の仕事です。

最後に「アフターフォロー」があります。大工が修理を終えた後でも、雨漏りが再発していないか、内部構造に不具合が残っていないかを一定期間見守る必要があります。多くの大工や工務店では、施工後に一定期間の保証をつけており、万が一同じ箇所から再び雨漏りが発生した場合は無償で再修理してくれることがあります。こうした保証期間やアフターフォローの内容は、見積もり段階で確認しておくと安心です。

大工に相談する前に知っておきたいポイント

「大工に相談することに意味があるのか」「まず何を確認しておけばいいのか」を把握しておくと、スムーズに依頼できます。まず大工に依頼する前に、以下のポイントを確認しておきましょう。

1つ目は「雨漏りの原因箇所がどこなのか」をおおよそ把握しておくことです。屋根の上から見て瓦や金属屋根がずれていないか、外壁にひび割れがないか、ベランダのドレン(排水口)が詰まっていないか、各窓サッシ周りのコーキング(シーリング)の劣化が進んでいないかなど、自分でもできる範囲でチェックしておきましょう。もちろん、自分で調べるのが不安であれば、「屋根の上を歩くときに危険かもしれない」「脚立の上での作業が難しい」という場合は、無理に自分で点検しなくても大丈夫です。ただし、どのあたりから水が垂れてきているのか、どのタイミングで雨漏りがひどくなるのかといった「目で見てわかる情報」があると、大工も原因特定がしやすくなります。

2つ目は「大工に求める修理範囲」をはっきりさせることです。屋根の葺き替えや板金工事、外壁塗装、防水工事などは大工単独で対応できないこともあるため、「雨漏りを止めるための屋根工事は屋根業者にお願いし、その後内部補修だけを大工にやってほしい」「壁内部の下地補修とクロス張り替えを一括でお願いしたい」といったように、自分の要望をまとめておくと見積もりが正確になります。大工にとっても、外部工事と内部工事を区分したうえで必要な部分だけを的確に施工できるため、余分な費用がかからず、結果的にコストダウンにつながります。

3つ目は「見積もりや施工実績を確認すること」。大工といっても得意分野や経験値はさまざまです。雨漏り修理の経験がほとんどない大工に依頼してしまうと、的確な補修ができず、再度雨漏りが発生してしまうリスクがあります。信頼できる大工を見つけるには、工務店やリフォーム会社であれば、「どのくらいの施工実績があるか」「雨漏り修理は何件くらいやってきたのか」「過去の事例写真を見せてもらえるか」といったポイントをチェックしてください。地元の工務店であれば「近隣で同じような修理をした実績はあるか」を聞くのも良いでしょう。また、見積書には「どの部材を使うのか」「どの程度の範囲を交換するのか」「施工期間はどのくらいか」「アフター保証はどうなっているか」を明記してもらい、納得したうえで契約することが重要です。

4つ目は「資格や保険加入の確認」。大工であれば必ずしも国家資格が必要というわけではありませんが、建築士や一級建築施工管理技士など、建築に関する資格を持っていると、構造的な判断に自信を持って対応してもらいやすくなります。また、工事中の事故や第三者への被害に備えて「工事保険」に加入しているかも確認しておくと安心です。屋根上や高所作業ではケガのリスクが伴いますから、万が一の事故が発生したときに現場でしっかりフォローしてくれる業者を選びましょう。

以上のポイントを押さえたうえで、大工とコミュニケーションをとれば、依頼してから作業開始までがスムーズになりますし、余計なトラブルを避けることができます。

保険や補助金を活用して費用を抑えるには

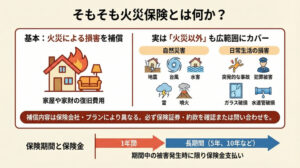

雨漏り修理にはある程度まとまった費用がかかりますが、うまく火災保険や自治体の補助金を利用すると負担を軽くできます。まず、火災保険について説明しましょう。火災保険は「火災による損害」をカバーするイメージが強いですが、実際には「台風や豪雨、落雷などの自然災害による被害」も補償の対象になります。そのため、強風で屋根の棟板金が飛ばされ、そこから雨漏りが発生して構造材が腐食した場合は、火災保険を使って修理費用をまかなえる可能性があります。具体的には、屋根業者の板金工事費用、雨漏りによって劣化した野地板の交換費用、天井板の張り替え費用、内装仕上げのクロス張り替え費用などが保険金の対象になります。

重要なのは「保険金を請求するときの書類準備」です。火災保険金を請求するには、損害箇所の写真、被害の状況がわかる診断書(屋根業者や雨漏り診断士が作成)、見積書、保証約款(保険証券)などが必要です。大工や屋根業者に事前に相談し、「どのような工事箇所で、どの金額がどれくらいになるのか」を見積もってもらい、その見積書をもとに保険会社に申請します。場合によっては、保険会社の鑑定人が現場を視察して確認することもあるため、工事前に「私たちは保険を使います」ということを早めに伝えておくと手続きがスムーズです。

また、自治体によっては「耐震改修助成制度」や「住宅リフォーム助成金」などの補助金・助成金制度を設けているケースがあります。特に古い住宅で雨漏りが頻発している場合、住宅の全体的な改修や耐震補強を行うことで補助金を受けられることがあります。例えば、木材の腐食部分を交換して断熱材を入れ替え、併せて耐震金具を取り付けることで、リフォーム全体の総額が一定基準を超えると補助対象になる、といったパターンです。地方自治体のホームページや窓口で「雨漏り修理」「リフォーム助成金」の情報を検索し、該当する制度があれば活用を検討してください。

加えて、近年では省エネリフォームの補助金制度も増えてきているため、「屋根や外壁の修理をしながら断熱材を強化する」「省エネサッシに交換する」といった改修をセットで行うことで、補助金を受けられる場合があります。大工と相談するときに「この部分だけ直すのではなく、それに付随する断熱改修も検討したい」と伝えれば、補助金対象になる工事プランを提案してくれることがあります。こうした制度をうまく利用すれば、一見高額に感じる雨漏り修理費用でも、自己負担を大幅に抑えることが可能です。

雨漏り修理における大工のメリットとは?

大工に依頼するメリットは、なんといっても「家の構造全体を見渡せる視点」を持っている点にあります。屋根や外壁の補修だけを行うと、表面的には雨漏りが止まっても、下地や構造材の腐食が残っていると、再び雨漏りが起きたときに被害が拡大してしまう恐れがあります。大工は、腐朽した木材をただ交換するだけでなく、「このままでは将来的に別の箇所が腐る可能性がある」といったリスクもあわせて考え、必要な補強や通気工法を提案してくれます。たとえば、天井裏に湿気がたまっているとわかったときには、通気スペースを確保するために野地板の下に通気層を設ける工法を追加する、あるいは壁内部に防湿シートを施工するなど、再発防止策を盛り込んだ施工プランを示してくれるのです。

さらに、大工は室内の内装にも精通しているため、雨漏り箇所を修理するときに「この機会に内装を一新したい」「部屋の雰囲気を変えたい」といった要望にもワンストップで対応可能です。天井を直すついでに間接照明を仕込む、床下地をやり直すついでにフローリングを張り替える、壁下地を交換するついでに漆喰(しっくい)塗りの仕上げを行うなど、リフォームと修理を組み合わせたプランを提案してくれるのも大工の強みです。結果として、「修理だけで終わりではなく、より快適な住環境にアップデートできる」というメリットがあります。

また、地元に根づいた工務店の場合、大工自身が事業主であることも多く、直接施工者と話ができるため、細かな要望や急な変更にも柔軟に対応してもらいやすいという特徴があります。工務店を通さずに直接大工に依頼すると、中間マージンが発生しないため、費用面でも有利になる場合があります。さらに、地域の気候や住まいの構造を熟知しているので、「この地域ならではの雨漏りしやすいポイント」「過去に同じようなケースがあった際の対処法」など、現場経験に裏打ちされた知見を活かしてくれる点も大きなメリットです。

まとめ:雨漏りの修理、大工に頼る価値は大きい

雨漏りと聞くと、すぐに屋根工事業者や防水業者に連絡しなければと思う方が多いでしょう。しかし、雨漏り修理を成功させ、再発を防ぎ、住まいの価値を守るためには、大工の力が欠かせない場面が数多くあります。屋根や外壁の表面的な補修だけでは見えない、内部構造の腐食や断熱材の損傷など、大工が診断・修理を行うことで「根本的に安心できる住まい」を取り戻すことができます。

大工に相談する前に、自分でできる範囲で雨漏り箇所を確認し、どこまでを依頼したいのか範囲を整理しておくと、見積もりや施工時のトラブルを防げます。また、火災保険や自治体の補助金を活用すれば、費用を大幅に抑えることが可能です。大工には施工後の保証やアフターフォローが期待できる業者も多いので、信頼できる大工を見つけておくことで、万が一のときにも安心です。

雨漏りは放置すればするほど被害が大きくなり、修理費用もかさみます。早期発見・早期対応を徹底し、必要に応じて大工に相談することで、あなたの住まいを長く、安全に守ることができます。雨漏りが気になったら、「大工」を含む専門家のチームに相談し、最適な方法で修理を進めましょう。