雨漏りと地震は、一見無関係に思えるかもしれませんが、実は深い関連性があります。特に地震による建物の損傷は、後に雨漏りを引き起こす原因となることが少なくありません。この記事では、地震による雨漏りのリスクを理解し、対策する方法について詳しく解説します。家を守り快適な生活を維持するために必要な知識を提供しましょう。

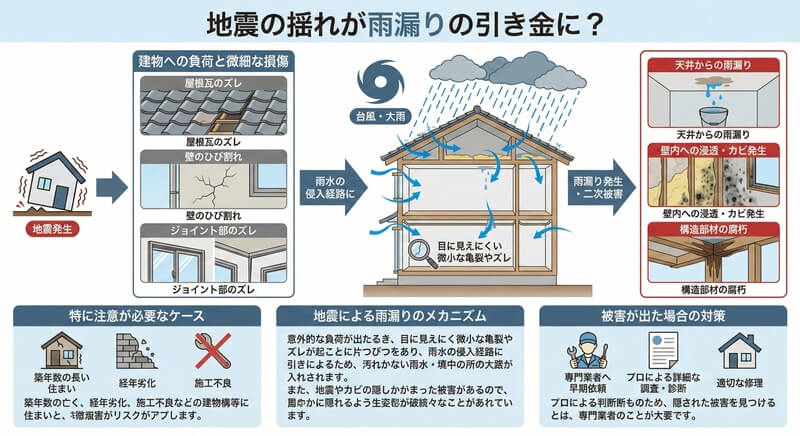

地震の揺れが雨漏りの引き金に?

地震の激しい揺れは、住宅に多方面のダメージを与える要因となります。特に屋根瓦のズレや壁のひび割れなど、建物の外部に生じた微細な変化が、雨漏りを引き起こす深刻な要因になり得ます。実際、地震の揺れによって、普段は目立たなかった弱点が露出し、台風や大雨の際に雨水が侵入する経路となることも珍しくありません。

こうした被害は、築年数の長い住まいに多い傾向があり、経年劣化により耐久性が低下している建物では特に注意が必要です。施工から数十年が経過している住まいでは、わずかな揺れでも構造部材のズレが生じやすく、その結果として天井からの雨漏りや壁内への水の侵入が発生するリスクが高まります。

地震による雨漏りのメカニズム

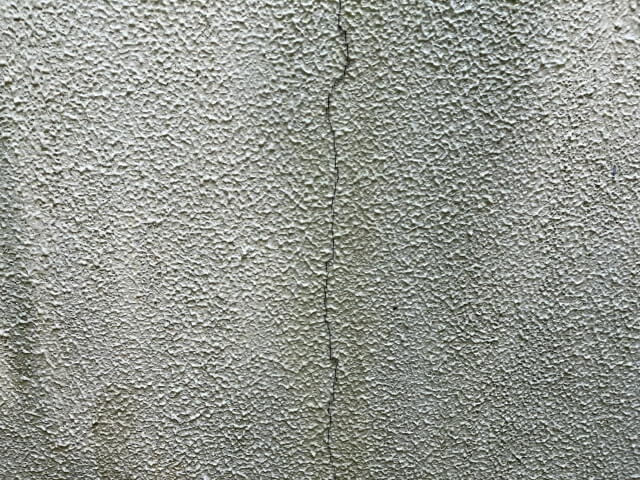

地震が発生すると、建物全体に予想以上の負荷がかかり、屋根材や外壁、サッシ、天井のジョイント部分などに微小な亀裂やズレが発生します。これらは目視では確認しにくいケースもありますが、雨水にとっては十分な侵入口となります。特に施工不良があった場合は、雨漏りのリスクが顕著に表れます。

屋根の瓦がズレた場合は雨水がそのまま下地に伝い、壁の亀裂からは内部に浸透し、見えない場所でカビの発生源となることもあります。こうした損傷は、建物の中にある見えない「弱点」を浮き彫りにし、住まい全体の健康を脅かすのです。

被害が出た場合は、専門の業者へ早めに修理を依頼するのが重要です。施工のプロによる詳細な調査と診断を受けることで、目に見える損傷だけでなく、内部に隠れた雨水の経路や湿気の蓄積なども把握できます。

地震後の雨漏り対策

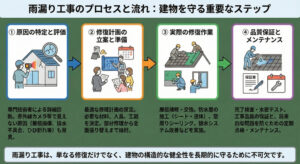

地震後すぐに実施すべき雨漏り対策のポイントは、建物全体の損傷状況を正確に把握し、必要な補修工事を早急に行うことです。まずは屋根、壁、窓枠、天井などの点検を実施し、水の侵入口となり得る部位を洗い出します。

微細な亀裂であっても、そこから水が侵入しやすく、やがては大規模な雨漏りへと発展します。補修には、防水性能の高いシーリング材や塗装の再施工が必要となります。特に外壁の塗装は、時間が経つにつれて劣化しやすく、防水性を保つためには再塗装が欠かせません。

また、施工を担当する会社の選定も重要なポイントです。建物の構造を熟知している専門業者に依頼することで、より確実な修復が可能となります。なお、地震後に雨が降ると、天井裏や壁の中に水が滞留し、時間の経過とともにカビが発生するケースも多いため、早急な乾燥処理も求められます。

建物の全体的な点検

地震直後、屋根、外壁、窓枠(サッシ)など、建物全体の点検を実施し、損傷の有無を確認することが最初のステップです。この点検により、亀裂、ズレ、その他の損傷があるかどうかを把握します。特に屋根は雨漏りの直接的な原因になり得るため、瓦やシングルのズレ、損傷した防水層のチェックが必要です。

亀裂や隙間の修理

点検で発見された亀裂や隙間は、雨水が侵入する道となるため、早急に修理を行います。小さな亀裂でも放置すると大きな問題に発展することがあるため、防水性を確保するために適切な補修材を用いて丁寧に修復作業を行うことが重要です。例えば、シーリング材や防水テープを使用して隙間を封じ、外壁には防水塗料を再適用することが考えられます。

プロの業者による詳細な診断

地震後の点検は自分で行うことも可能ですが、専門的な知識と経験を持つプロの業者による詳細な診断を受けることをお勧めします。プロの業者は、見逃しやすい微細な損傷を特定できる専門的な機器や技術を持っており、建物の安全性をより確実に評価することができます。

定期的なメンテナンス

地震直後に補修を行っても、建物は引き続き気象条件や自然の摩耗にさらされます。そのため、一度の補修だけでなく、定期的なメンテナンスを実施することが必要です。これには、屋根や外壁の点検、清掃、必要に応じた補修作業が含まれます。定期的なメンテナンスにより、小さな問題が大きな損傷に発展するのを防ぎ、雨漏りのリスクを最小限に抑えることができます。

これらの対策を通じて、地震後の雨漏りを効果的に防ぐことが可能となり、建物を長期にわたって保護することができます。

雨漏り防止のための長期的な対策

雨漏りを予防するには、突発的な地震に備えるだけでなく、建物の耐久性と防水性を高めるための長期的な対策が不可欠です。たとえば、屋根や壁の素材に防水性能の高い製品を採用し、外装に塗装を定期的に施すことで、水の浸入リスクを低減できます。

耐震補強を行っている建物であっても、壁の内部や施工部分の経年劣化が進行すると、地震の揺れで構造に微妙なズレが生じる可能性があります。そのため、補強だけでなく、素材の選定にも十分な注意を払いましょう。高品質な防水材や排水システムを導入することが、住まいを守る鍵となります。

加えて、雨水の排出経路を整えることも大切です。屋根の勾配や樋の形状を再確認し、詰まりや破損がないように定期点検を行いましょう。排水口が塞がれていると、地震後にまとまった雨が降った際に、水が排出されず建物内に逆流する恐れがあります。

耐震性の向上

建物の耐震性を高めることは、地震による損傷から保護する最も基本的な対策です。これには、建物の設計段階で耐震性を考慮に入れることが含まれます。例えば、弾性に富んだ建材を使用する、建物の重心を低くする設計を採用する、地盤を改良する、耐震補強を施すなどがあります。新築の場合だけでなく、既存の建物に対しても、耐震改修を行うことで、地震時の損傷を最小限に抑えることが可能です。

防水性の高い材料の使用

屋根や外壁には、防水性の高い材料を選んで使用することが、雨漏りを防ぐうえで非常に効果的です。高品質の防水シート、耐候性に優れた外壁材、特殊なコーティングが施された瓦などが選択肢に上がります。これらの材料は、雨水が建物の内部に侵入するのを防ぎ、長期にわたってその性能を保持することができます。

排水システムの強化

屋根や敷地内の排水システムの整備は、雨水が建物内に侵入するのを防ぐために重要です。このシステムを適切に設計し、常に最適な状態に保つことが求められます。屋根の傾斜を適切に設計し、雨水が自然と排水口に流れるようにすること、雨樋や排水管が常に清潔で詰まりがないように定期的なメンテナンスを行うことが含まれます。また、過去の降雨データを基にして、十分な排水能力を持たせる設計をすることも大切です。

これらの長期的な対策を施すことにより、地震や他の自然災害が起こった際でも、建物が損傷するリスクを大幅に減少させ、安全かつ快適な居住空間を維持することができます。さらに、こうした対策は建物の価値を高め、長期的に見て経済的なメリットももたらします。

雨漏り修理に使える保険は?火災保険と地震保険の違い

地震が原因の雨漏り修理には、実は火災保険と地震保険の両方が適用される可能性があります。しかし、それぞれの保険には適用範囲や補償内容に違いがあるため、しっかりと理解しておくことが大切です。

火災保険:地震による二次被害もカバー

火災保険は、火災だけでなく、風災、雪災、雹災など、様々な自然災害による被害を補償する保険です。地震によって屋根瓦が破損し、そこから雨漏りが発生した場合などは、火災保険の対象となることがあります。

これは、地震による直接的な被害ではなく、地震によって引き起こされた二次的な被害(雨漏り)に対する補償となります。つまり、地震が原因で雨漏りが発生した場合でも、火災保険で修理費用の一部または全部を賄える可能性があるのです。

地震保険:地震による直接的な被害を補償

一方、地震保険は、地震による損害を補償する保険です。火災保険とは異なり、地震のみを補償対象としています。地震によって建物が傾き、その結果として雨漏りが発生した場合などは、地震保険の対象となることがあります。

地震保険は、火災保険に付帯する形で加入するのが一般的で、補償金額は火災保険の30~50%の範囲内で設定されます。地震保険単独での加入はできません。

保険適用範囲と補償金額は要確認

火災保険、地震保険ともに、保険の適用範囲や補償金額は契約内容によって異なります。ご自身の保険が雨漏り修理に適用されるかどうか、また、どの程度の補償が受けられるのかは、必ず保険会社に確認しましょう。

保険会社によっては、地震による雨漏り被害を補償する特約を設けている場合もあります。契約内容をよく確認し、必要に応じて特約の追加を検討することもおすすめです。

雨漏り修理にかかる費用は?自己負担額にも注意

気になる雨漏り修理の費用ですが、被害状況や修理方法によって大きく異なります。屋根の修理であれば数万円から数十万円、外壁の修理であれば数万円から数百万円かかることもあります。

保険が適用される場合でも、自己負担額が発生する可能性があります。自己負担額は、保険の種類や契約内容によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

また、保険金が支払われるまでには、保険会社による調査や手続きが必要となります。修理を急ぐ場合は、一時的に自己資金で修理を行い、後日保険金を受け取るという方法も考えられます。

雨漏り修理は、建物の寿命を左右する重要な問題です。保険の活用も視野に入れつつ、早めに対処することが大切です。

昔の家は注意?耐震基準から考える建物の強度

築年数が古い住まいでは、現在の耐震基準に満たないまま使用されているケースが多く、地震のたびに新たな損傷が発生するリスクが高まります。特に1981年以前に建てられた建物は、旧耐震基準に則って施工されているため、地震後の被害が多く出る傾向にあります。

こうした建物では、耐震診断と共に、壁の補強や外装の塗装の見直し、防水層の強化など、総合的なリフォームを検討することが重要です。また、過去に耐震改修を行っている場合でも、施工から時間が経っていると再度の見直しが必要になることもあります。

1981年以前に建築された建物

1981年6月以前に建築された建物は、旧耐震基準(1971年制定)に基づいて建てられています。この基準は、その後の研究で不十分であることが明らかになっており、特に大きな地震に対して脆弱であると考えられています。このため、1981年以前に建てられた建物は、耐震補強が必要な可能性が高いと言えます。

1981年以降に建築された建物

1981年の新耐震基準の施行後に建築された建物は、より厳しい耐震性能を満たしています。これにより、新基準に基づく建物は、より大きな地震に対しても一定の耐久性を持つように設計されています。特に、この基準では建物の構造計算がより詳細に求められ、実際の地震時の挙動をより正確に予測できるようになっています。

1995年(阪神・淡路大震災後)の改訂

1995年の阪神・淡路大震災を受けて、日本ではさらに耐震基準が見直されました。この改訂では、建物の倒壊を防ぐだけでなく、使用可能な状態を維持することも求められるようになりました。そのため、1995年以降に建築された建物は、さらに高い耐震性能を持つと評価されています。

総合的な視点

耐震性が低いとされる1981年以前の建物でも、後から耐震補強工事を行っているケースがあります。したがって、単に建築年度だけでなく、その後の改修履歴や現在の建物の状態も確認することが重要です。耐震診断を受けることで、その建物の具体的な耐震性を把握し、必要な対策を講じることが可能です。

まとめ

地震は突発的に発生し、住まいのあらゆる部分に影響を及ぼします。その中でも雨漏りは、屋根や壁、天井、サッシなど、建物の中で水が侵入するあらゆる経路から発生し得る厄介な問題です。特にカビの発生や構造部材の腐食といった二次被害が起きると、住環境の悪化だけでなく健康被害にもつながります。

そのため、日頃から点検とメンテナンスを怠らず、地震後は速やかに施工の専門業者に依頼することが重要です。高品質な塗装、防水素材の使用、排水システムの改善といった具体的な施工対策は、長期的に住まいを守る上で非常に有効なポイントです。

そして、地震後に保険を活用するためには、損傷が発生した「前」の状態との比較ができるよう、日頃から記録を残しておくこともおすすめです。これにより、スムーズに保険金が出る可能性が高まり、自己負担を軽減することができます。

日常の備えと早めの行動が、あなたの住まいと家族を守る最良の手段となるのです。

「屋根雨漏りのお医者さん」は雨漏り修理の専門業者!

「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏り修理の専門業者として住宅や建物のさまざまな雨漏りトラブルに対応しています。

屋根だけでなく、ベランダやバルコニー、外壁、窓まわり、サッシ、天窓など、建物の構造全体を見渡しながら原因を丁寧に調査し、最適な修理方法を提案・施工しています。特に原因調査に力を入れており、目視だけでなく、必要に応じて散水調査など詳細な診断を行うことで、表面化しにくい内部の雨漏り原因も見逃しません。

在籍しているのは、一級建築板金技能士や屋根診断士といった有資格者で、豊富な現場経験をもとにした高い技術力と判断力が強みです。調査から見積り、施工、アフターサービスに至るまで、すべてを一貫対応する体制が整っており、外部業者に委託せず、自社で完結するため、品質管理も徹底されています。

また、火災保険を活用した雨漏り修理の相談にも対応しており、申請のための現場写真や書類作成のサポートも行っています(※保険適用の可否は保険会社の判断によります)。戸建て住宅だけでなく、マンションやアパート、ガレージ、工場、店舗など、さまざまな建物の実績があり、法人やオーナー様からの依頼も増えています。

「屋根雨漏りのお医者さん」は、地域や規模にとらわれず、全国で対応を進めており、信頼できる職人ネットワークを活かして、各地域で迅速かつ丁寧なサービスを提供しています。お問い合わせは電話やLINE、メールフォームから可能で、初めての方でも相談しやすい体制が整っています。

長年の実績と、誠実な対応、高い技術力により、多くのお客様から厚い信頼を得ている「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏りに悩むすべての方の強い味方です。どこから雨が入っているのかわからない、以前修理したのに再発してしまったという方も、まずはお気軽にご相談ください。調査・見積もり無料で行っております。