賃貸マンションで突然「雨漏り」が発生したとき、多くの入居者が戸惑います。「この修理は誰が行うの?」「費用は自分が負担するの?」「管理会社に連絡すれば全部対応してくれるの?」といった疑問は、雨水が天井や壁を伝って落ちてきたその瞬間から湧き上がります。本記事では、賃貸マンションで雨漏りが起きた際の管理会社の対応、修理の流れ、入居者が取るべき行動、さらには火災保険や費用負担のポイントまでを徹底的に解説します。万が一に備えて、ぜひ最後までお読みください。

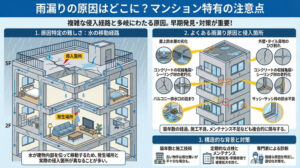

雨漏りの原因と発生しやすい場所

雨漏りの原因はさまざまですが、賃貸マンションにおいては「経年劣化」や「外壁・屋根・ベランダの防水不良」「コーキング材のひび割れ」「窓やサッシの隙間」「設備の老朽化」などが代表的です。特に築年数が経った物件では、目に見えない部分から水が侵入し、室内に水漏れやカビを引き起こす可能性が高くなります。共用部分である屋根や外壁が原因の場合、その修理責任は通常、所有者または管理会社側にあります。

また、雨水が天井裏に溜まり、室内にポタポタと滴り落ちるようになった時点では、すでに建物内部に大きな損害が広がっているケースも多いのです。放置すれば、家財や家具の損傷だけでなく、生活の質そのものが脅かされかねません。

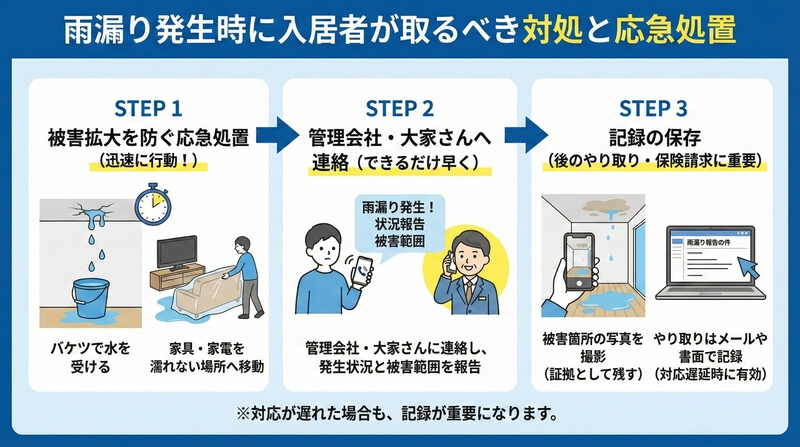

雨漏り発生時に入居者が取るべき対処と応急処置

雨漏りが発生したら、まずは被害の拡大を防ぐことが優先です。バケツで水を受けたり、家具や家電製品を移動させるといった応急処置を迅速に行いましょう。そしてできるだけ早く管理会社や大家さんに連絡し、発生時の状況や被害の範囲を報告します。

この際、被害箇所の写真を撮影しておくと後のやり取りや保険請求に役立ちます。さらに、やり取りは電話だけでなくメールや書面で記録として残すのが理想です。管理会社の対応が遅れた場合や、責任を曖昧にされそうなときは、その後の補償問題にも影響します。証拠を残すことは、自分自身を守る行動でもあるのです。

修理の流れと管理会社の対応フロー

通常、管理会社は入居者からの連絡を受けると、以下のような流れで対応を進めます。

まず、修理業者を手配して現地調査を実施します。調査内容に基づき、修繕が必要な部分やその原因を特定します。屋根の瓦の破損や外壁のヒビ、コーキングの劣化が見つかった場合、それに応じた見積もりが出され、修理工事が行われます。

修理が必要な場合、大家またはオーナーが業者に費用を支払うのが基本ですが、場合によっては火災保険を利用できることもあります。特に台風や強風などの自然災害が原因であれば、保険の適用が期待できます。火災保険に加入しているかどうかを確認し、必要があれば自ら保険会社へ問い合わせておくと良いでしょう。

修理費用は誰が負担する?責任の所在と請求の考え方

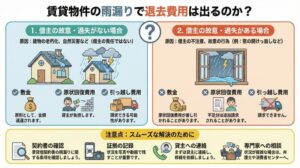

もっとも関心が高いのが「費用は誰が負担するのか」という問題です。契約書に明記されている内容や、過失の有無によって責任の所在が異なります。もし管理会社が対応を怠った結果、被害が拡大した場合には、損害賠償請求も可能です。

ただし、自然劣化による場合は補償の対象になりにくく、保険の加入状況によっても変わります。家賃減額の交渉も、生活に支障が出ていることを証明できれば一つの手段です。内容証明郵便などで正式に通知する方法もあります。

一方、入居者の過失、例えばベランダの排水口を塞いでいたなどの行為が原因で雨漏りが発生した場合には、修理費用を求められる可能性があります。そのため、日頃からの点検や掃除も自衛手段となります。

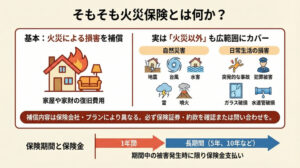

火災保険で補償される範囲と申請方法

火災保険には水濡れ損害に対応する特約が含まれていることがあります。特に、落雷や台風などの影響で屋根が破損し、その結果として雨漏りが発生した場合には、保険金を受け取れる可能性が高いです。

ただし、保険会社に対しては、雨漏りの発生日時や被害状況の詳細、写真などの証拠が求められます。申請に必要な書類は早めに準備し、被害拡大を防ぐための応急処置も「努力義務」として評価されます。これを怠ると、かえって補償を受けられない可能性もあるため、注意が必要です。

入居前・契約時にチェックすべきポイント

雨漏りに限らず、住宅トラブルを未然に防ぐためには契約時のチェックが欠かせません。特に賃貸契約書の「修繕に関する条項」「損害補償の範囲」などを確認しておきましょう。管理会社がどこまで責任を負うのか、どのようなサービスを提供するのかを把握しておくことで、万が一の時も落ち着いて行動できます。

また、火災保険の内容も事前に確認し、自分の家財が補償されるプランに加入しておくことも大切です。マンションという集合住宅では、自分が加害者になる可能性もあります。たとえば水漏れが下の階に及んだ場合、損害賠償請求を受けることもあるからです。

管理会社が行う雨漏り修理の流れ

管理会社が雨漏り修理を手配する際の一般的なプロセスは以下の通りです。

- 状況確認と初期対応: 入居者からの雨漏り報告を受けると、管理会社は速やかに現場に赴き、状況を確認します。雨漏りの発生箇所、被害の程度、緊急性を判断し、必要に応じてバケツの設置やブルーシートの被覆など、応急処置を施します。

- 原因調査: 雨漏りの原因を特定するため、専門業者に調査を依頼します。業者は、目視調査、散水調査、赤外線調査など、様々な方法を用いて原因を特定します。建物の構造や築年数、周辺環境なども考慮し、総合的に判断します。

- 見積もりと修繕計画の提案: 原因が特定されたら、複数の専門業者から修繕方法や費用、工期などを見積もりとして提示してもらいます。管理会社は、これらの見積もりと修繕計画を入居者やオーナーに報告し、費用対効果や緊急性などを考慮して、最適な業者と修繕計画を提案し、承認を得ます。

- 修繕工事の実施: 承認を得た後、選定された専門業者による修繕工事が開始されます。工事期間中は、管理会社が現場の進捗状況を管理し、入居者やオーナーへの連絡調整を行います。また、必要に応じて、仮住まいの手配や家財の移動などのサポートも行います。

- 完了確認と報告: 修繕工事が完了したら、管理会社と専門業者が共同で最終確認を行い、問題が解決されたことを確認します。その後、修繕内容や費用などをまとめた報告書を作成し、入居者やオーナーに提出します。

- アフターフォロー: 修繕後も、雨漏りの再発がないか定期的に確認し、必要に応じて追加の補修工事を行います。また、入居者からの問い合わせや相談にも対応します。

管理会社は、これらのプロセスを通じて、入居者の安全と安心を確保し、建物の資産価値を維持するために、迅速かつ適切な対応を行います。

管理会社が雨漏り問題に対応してくれない場合

管理会社が雨漏り問題に対応してくれない場合、早急な解決のために入居者が取れる手段がいくつかあります。しかし、対応の遅れによって、雨漏りの被害が拡大したり、生活に支障をきたしたりする可能性もあるため、迅速かつ適切な行動が求められます。

1. 状況の再確認と記録:

まず、管理会社に再度連絡し、雨漏りの状況を詳しく説明します。具体的な被害状況(天井や壁のシミ、雨漏りの量、発生頻度など)や、以前の連絡日時、担当者名などを伝え、対応の遅延に対する懸念を表明します。この際、感情的にならず、冷静かつ丁寧に状況を説明することが重要です。また、管理会社とのやり取りは、後日の証拠となるよう、日時、担当者名、会話内容などを記録しておきましょう。さらに、雨漏りの被害状況を写真や動画で記録しておくことも重要です。被害の程度や範囲を客観的に示す証拠となるだけでなく、後々、損害賠償請求をする際にも役立ちます。

2. 書面での通知:

口頭での連絡に加え、内容証明郵便で雨漏りの状況と早急な対応を求める旨を通知します。内容証明郵便は、後日、通知した事実と内容を証明できるため、法的措置を取る際にも有効です。通知書には、雨漏りの発生箇所、被害状況、これまでの対応状況、具体的な要求事項(修繕の期限、仮住まいの手配など)を明確に記載します。

3. 上位機関への相談:

管理会社が対応してくれない場合は、物件のオーナーに直接連絡し、状況を説明し、対応を求めます。オーナーは、物件の所有者として、建物の維持管理責任を負っているため、管理会社に適切な対応を指示する義務があります。また、国民生活センターや各地の消費生活センターに相談し、アドバイスや仲介を求めることもできます。専門の相談員が、状況に応じて適切な助言や情報提供を行ってくれます。さらに、弁護士に相談し、法的措置の可能性について検討することも可能です。弁護士は、法律の専門家として、入居者の権利を守り、適切な解決策を提示してくれます。

4. 自主的な対応:

雨漏りの被害を最小限に抑えるため、自分でできる範囲で応急処置を行います(バケツの設置、ブルーシートの被覆など)。ただし、応急処置は一時的なものであり、根本的な解決にはならないため、管理会社や専門業者への対応を促す必要があります。緊急性が高い場合は、やむを得ず自分で修理業者を手配することも考えられますが、費用負担について事前に管理会社やオーナーとの合意が必要です。合意なく修理を行った場合、費用を負担してもらえない可能性があります。

管理会社が適切に対応しない場合でも、焦らず冷静に対応し、上記のような手段を講じることで、問題解決への道が開けるはずです。

管理会社選びのポイント

良い管理会社を選ぶことは、建物の寿命を延ばし、資産価値を維持するために非常に重要です。特に、雨漏りのような緊急性の高いトラブルが発生した場合、迅速かつ適切な対応が求められます。以下に、管理会社選びのポイントを詳しく解説します。

- 対応の迅速性: 雨漏りなどの緊急事態が発生した場合、迅速な対応が求められます。迅速に対応できる管理会社は、経験豊富で、緊急時の対応体制が整っていると考えられます。問い合わせに対するレスポンスの速さや、具体的な対応策を提示するまでの時間を確認しましょう。

- 専門知識と経験: 建物管理には、建築、設備、法律など、幅広い知識と経験が必要です。特に雨漏り修理は、原因特定から修繕まで専門的な知識が不可欠です。実績豊富な管理会社は、様々なトラブルに対応できるノウハウを持っており、安心して任せられます。

- コミュニケーション能力: 管理会社は、オーナーや入居者とのコミュニケーションを円滑に行う必要があります。報告・連絡・相談を密に行い、透明性の高い情報共有ができる会社を選びましょう。また、緊急時の連絡体制が整っているかどうかも確認しておきましょう。

- 予防とメンテナンスの実施: 雨漏りを未然に防ぐためには、定期的な点検とメンテナンスが重要です。管理会社が定期的な点検計画を立て、適切なメンテナンスを実施しているか確認しましょう。また、建物の状態に応じた長期修繕計画を提案してくれる会社は、建物の資産価値を維持する上で心強い存在です。

- 費用対効果: 管理委託費用は、管理会社の規模やサービス内容によって異なります。複数の管理会社から見積もりを取り、費用対効果を比較検討しましょう。安さだけで選ぶのではなく、提供されるサービス内容や質を総合的に判断することが重要です。

- 評判と実績: インターネット上の口コミや、知り合いのオーナーからの評判を参考にしましょう。また、管理会社の実績や資格なども確認しておくと、信頼性の判断材料になります。

- 地域密着性: 地域に密着した管理会社は、その地域の特性や気候などを熟知しており、より適切な管理サービスを提供してくれる可能性があります。

これらのポイントを参考に、複数の管理会社を比較検討し、自らのニーズに合った管理会社を選びましょう。信頼できる管理会社を選ぶことは、建物を長期的に良好な状態で維持し、安心して暮らすために不可欠です。

退去時トラブルを防ぐための雨漏り記録と証拠の残し方

雨漏りが発生した部屋を退去する際、修繕費用の請求や敷金の返還などでトラブルに発展するケースは少なくありません。とくに「この傷や染みは雨漏りによるもの」と主張しても、入居者側が証明できなければ、費用を請求されてしまう可能性もあります。

そこで重要になるのが「証拠の記録」です。写真や動画で濡れた状態を記録しておくことはもちろん、管理会社や修理業者とのやり取りをメールなどで残しておくことが非常に有効です。修理日や原因報告の資料があれば、責任の所在を明確にできます。

また、雨漏りの修繕後も変色やカビが残る場合は、再修理やクリーニングの要望を出すことも可能です。退去時のトラブルを避けるためには、日常的に室内の状態を確認し、異変があれば早めに報告・記録を行う習慣が必要です。

雨漏りが引き起こす健康リスクと生活への影響

雨漏りによって引き起こされるのは、建物への物理的な損害だけではありません。室内の湿度が高まり、壁や天井、家具などにカビが発生すると、住人の健康を脅かす原因になります。特に、小さな子どもや高齢者、呼吸器に疾患を持つ人がいる家庭では、健康被害のリスクが高くなります。

カビはアレルギーや喘息を引き起こす可能性があるほか、長期間吸い込むことで慢性的な体調不良の原因にもなります。また、濡れた床で滑って転倒したり、電化製品の故障や漏電といった二次被害も起こり得ます。こうした被害は、入居者の責任で防げるものではない場合も多いため、早期の対応が重要です。

応急処置としては、除湿機の使用や家具の移動、濡れた部分の拭き取りなどが考えられますが、根本的な解決には修理と原因除去が不可欠です。生活に直結する問題だからこそ、見逃さず、的確な行動が求められます。

まとめ:賃貸物件で雨漏りが起きたら落ち着いて正しい行動を

賃貸マンションで雨漏りが起きた際には、まず落ち着いて行動することが大切です。応急処置を行い、管理会社またはオーナーに早急に連絡を取り、状況を詳細に伝える。その際は、写真や動画での記録を取り、メールでの報告など証拠を残すことが後々の保険申請や費用負担の判断材料になります。

管理会社や大家さんが対応してくれない場合は、公的機関への相談や専門家への依頼も視野に入れましょう。また、保険に加入している場合は、その補償内容を確認し、必要に応じて申請手続きを進めることで費用負担を軽減することも可能です。

このように、雨漏りトラブルはただの「水漏れ」ではなく、生活全体に影響を及ぼす重大な問題です。だからこそ、日頃から住宅の状態に注意を払い、いざという時に慌てないための知識と準備が大切です。管理会社との関係性や契約内容の理解、保険の活用など、いくつもの視点から「住まいの安全」を守る意識を持つことが、安心した暮らしを続けるための第一歩になるでしょう。

「屋根雨漏りのお医者さん」は雨漏り修理の専門業者!

「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏り修理の専門業者として住宅や建物のさまざまな雨漏りトラブルに対応しています。

屋根だけでなく、ベランダやバルコニー、外壁、窓まわり、サッシ、天窓など、建物の構造全体を見渡しながら原因を丁寧に調査し、最適な修理方法を提案・施工しています。特に原因調査に力を入れており、目視だけでなく、必要に応じて散水調査など詳細な診断を行うことで、表面化しにくい内部の雨漏り原因も見逃しません。

在籍しているのは、一級建築板金技能士や屋根診断士といった有資格者で、豊富な現場経験をもとにした高い技術力と判断力が強みです。調査から見積り、施工、アフターサービスに至るまで、すべてを一貫対応する体制が整っており、外部業者に委託せず、自社で完結するため、品質管理も徹底されています。

また、火災保険を活用した雨漏り修理の相談にも対応しており、申請のための現場写真や書類作成のサポートも行っています(※保険適用の可否は保険会社の判断によります)。戸建て住宅だけでなく、マンションやアパート、ガレージ、工場、店舗など、さまざまな建物の実績があり、法人やオーナー様からの依頼も増えています。

「屋根雨漏りのお医者さん」は、地域や規模にとらわれず、全国で対応を進めており、信頼できる職人ネットワークを活かして、各地域で迅速かつ丁寧なサービスを提供しています。お問い合わせは電話やLINE、メールフォームから可能で、初めての方でも相談しやすい体制が整っています。

長年の実績と、誠実な対応、高い技術力により、多くのお客様から厚い信頼を得ている「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏りに悩むすべての方の強い味方です。どこから雨が入っているのかわからない、以前修理したのに再発してしまったという方も、まずはお気軽にご相談ください。調査・見積もり無料で行っております。