不動産を借りる際、借主は物件を大切に扱う義務があります。

これは「善管注意義務」と呼ばれ、法律で定められています。特に住宅や事務所などの建物において、雨漏りの問題は借主と貸主双方にとって重要な課題です。この記事では、借主の善管注意義務がどのように雨漏り問題に関連しているのかを解説し、適切な対応策についても考察します。

善管注意義務とは

善管注意義務とは、賃貸借契約において借主が負う法律上の義務であり、借りた物件を善良な管理者の注意をもって使用し、維持管理を行うことを指します。具体的には、日常的な清掃や換気、軽微な修繕(電球交換や排水口の詰まり除去など)を自ら行い、物件を良好な状態に保つことが求められます。

この義務は、民法第616条に規定されており、借主が物件を所有者のように注意深く扱うことで、物件の価値を維持し、長く快適に暮らせるようにすることを目的としています。善管注意義務を怠ると、物件の劣化を早めたり、重大な損害を引き起こす可能性があり、その場合は借主が責任を負うことになります。例えば、雨漏りを放置して建物に深刻な損害を与えた場合、借主は修理費用を負担しなければなりません。

また、善管注意義務は、賃貸借契約書に特段の定めがない限り、借主が当然に負う義務です。契約書に具体的な記載がなくても、借主は物件を適切に管理する責任があります。

善管注意義務を果たすことは、借主自身の快適な生活を守るだけでなく、物件の価値を維持し、良好な賃貸借関係を築く上で非常に重要です。

雨漏りが発生した際の修繕費用の負担者は?

雨漏りが起きた時に誰が費用を負担するのかは、原因によって大きく異なります。基本的には以下のように分類されます。

建物の構造的な問題・経年劣化が原因の場合

このようなケースでは、修繕義務および費用負担は貸主側、つまりオーナーまたは不動産会社が負うことになります。たとえば、屋根の瓦のずれや外壁のひび割れ、コーキング材の劣化などが原因であれば、それは建物側の問題であり、借主には責任がありません。

借主の使用状況に問題がある場合

一方で、前述の通り窓の閉め忘れや故意・過失による不具合(たとえばエアコンからの水漏れなど)が原因で雨漏りのような状況が生じた場合、その費用は借主が負担することになります。こうした責任の範囲は「使用状況」「入居者の行為」「報告の遅れ」などが関連してきます。

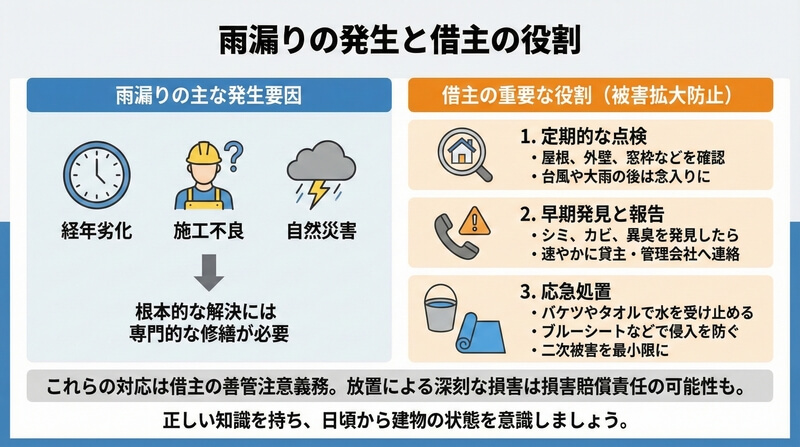

雨漏りの発生と借主の役割

建物の雨漏りは、経年劣化や施工不良、自然災害など様々な要因で発生します。多くの場合、建物の構造に関わる問題であるため、根本的な解決には専門的な修繕が必要です。しかし、借主にも雨漏り被害を最小限に抑えるための重要な役割があります。

借主の役割は、主に以下の3点に集約されます。

- 定期的な点検: 屋根、外壁、窓枠など、雨漏りが発生しやすい箇所を定期的に点検し、ひび割れや変色、隙間など、異常がないか確認します。特に台風や大雨の後には、念入りな点検が必要です。

- 早期発見と報告: 雨漏りの兆候(シミ、カビ、異臭など)を発見したら、速やかに貸主または管理会社に報告します。早期発見と適切な対処により、被害の拡大を防ぐことができます。

- 応急処置: 雨漏りが発生した場合、バケツやタオルなどで雨水を受け止め、二次被害(家具や家電の損傷、カビの発生など)を防ぎます。また、ブルーシートなどで応急処置を施し、雨水が建物内部に侵入するのを防ぎます。

これらの対応は、借主の善管注意義務の一環として位置付けられます。雨漏りを放置し、建物に深刻な損害を与えた場合、借主は損害賠償責任を負う可能性があります。

借主は、雨漏りに対する正しい知識を持ち、日頃から建物の状態に注意を払うことが大切です。早期発見と適切な対応により、快適な住環境を維持し、思わぬトラブルを回避することができます。

雨漏り発見時の対応

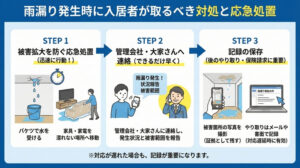

雨漏りを発見した場合、迅速かつ適切な対応が被害の拡大を防ぎ、スムーズな修繕に繋がります。借主は、以下のステップで対応を進めることが重要です。

- 速やかな報告: 雨漏りを発見したら、直ちに貸主または管理会社に連絡します。口頭での報告だけでなく、メールや書面など、記録に残る方法で詳細な状況を伝えます。報告内容には、雨漏りの発生場所、規模、時間帯、被害状況などを具体的に記載します。写真や動画があれば、状況をより正確に伝えることができます。

- 応急処置: 専門業者による修繕が行われるまでの間、二次被害を防ぐために応急処置を行います。バケツやタオルなどで雨水を受け止め、家具や家電を移動させる、ブルーシートで覆うなどの対策を講じます。ただし、無理に自分で修理しようとせず、専門業者に任せることが大切です。

- 修繕への協力: 貸主が手配した専門業者が修繕に訪れた際は、作業がスムーズに行われるよう協力します。作業に必要なスペースを確保したり、状況説明を行うなど、積極的にコミュニケーションを取りましょう。

- 記録の保持: 雨漏りの発生状況、貸主への報告内容、修繕の経過などを記録として残しておきます。写真、動画、メール、書面など、客観的な証拠となるものを保管しておくと、後々のトラブルを避けることができます。

これらの対応は、借主の善管注意義務に基づくものであり、適切な対応を怠ると、被害の拡大や損害賠償責任を負う可能性があります。雨漏り発見時の対応手順を事前に確認し、いざという時に慌てずに適切な行動が取れるように準備しておくことが大切です。

貸主の責任と借主の権利

雨漏りの原因が建物の構造的な欠陥や経年劣化にある場合、その修繕責任は貸主にあります。これは、民法第606条に規定されている「賃貸物の修繕義務」に基づくものです。貸主は、借主が安全かつ快適に暮らせるよう、建物を良好な状態に維持する義務を負っています。

借主は、雨漏りの修繕が適切に行われるよう貸主に要求する権利があります。修繕が遅れたり、不十分な場合は、借主は契約解除や賃料減額を請求することも可能です。

また、雨漏りによって家財が損傷した場合、借主は貸主に対して損害賠償を請求することができます。これは、民法第415条の「債務不履行責任」に基づくものです。貸主が修繕義務を怠ったために借主に損害が発生した場合、貸主はその損害を賠償する責任があります。

ただし、借主にも善管注意義務があり、雨漏りを発見した場合、速やかに貸主に報告し、被害拡大を防ぐための応急処置を行う必要があります。借主が適切な対応を怠った場合、損害賠償額が減額される可能性もあります。

雨漏りに関するトラブルを避けるため、賃貸借契約書に修繕責任や損害賠償に関する条項を明記しておくことが重要です。また、雨漏りを発見した場合、貸主とのコミュニケーションを密に取り、双方が納得できる解決策を見つけることが大切です。

雨漏り対策と予防

建物の雨漏りを防ぎ、長く快適に暮らすためには、日頃からの点検と予防が不可欠です。特に、屋根や外壁は雨風にさらされるため、定期的なメンテナンスが必要です。具体的な対策としては、以下の点が挙げられます。

1. 屋根の点検とメンテナンス:

- 瓦やスレートの破損確認: ひび割れ、ズレ、浮きがないか確認し、破損している場合は修理または交換します。

- 棟板金のゆるみ確認: 棟板金がゆるむと雨水が浸入しやすくなるため、定期的に確認し、必要に応じて補修します。

- 雨樋の点検と清掃: 雨樋が詰まると雨水が溢れ、外壁を伝って雨漏りを引き起こす可能性があります。落ち葉やゴミを取り除き、スムーズな排水ができるようにします。

2. 外壁の点検とメンテナンス:

- ひび割れや塗装の剥がれ確認: ひび割れや塗装の剥がれは、雨水が浸入する経路となるため、早めの補修が必要です。

- シーリングの劣化確認: 窓枠や外壁の継ぎ目にあるシーリング材は、経年劣化によりひび割れや剥がれが生じます。定期的にチェックし、劣化している場合は打ち替えが必要です。

3. その他の対策:

- ベランダやバルコニーの防水対策: ベランダやバルコニーの床面は、防水層が劣化すると雨漏りの原因になります。定期的に防水層の状態を確認し、必要に応じて補修や防水工事を行います。

- 換気扇の点検: 換気扇の故障や劣化により、雨水が浸入する可能性があります。定期的に点検し、正常に動作しているか確認します。

これらの対策を定期的に行うことで、雨漏りのリスクを大幅に減らすことができます。また、建物の寿命を延ばし、資産価値を維持するためにも、日頃のメンテナンスは欠かせません。

トラブル発生時の法的対応

雨漏りトラブルが解決しない場合、法的手段に訴えることも選択肢の一つです。しかし、法的手続きは時間と費用がかかるため、まずは当事者間での話し合いによる解決を目指すことが望ましいです。

1. 証拠の保全:

雨漏りに関するトラブルが発生した場合、まず重要なのは証拠の保全です。雨漏りの状況を写真や動画で記録し、被害を受けた箇所や家財などを詳細に記録しておきましょう。また、専門業者による調査報告書や見積書も重要な証拠となります。

2. 専門家の意見の取り入れ:

雨漏りの原因や修繕方法、損害賠償の範囲など、専門的な知識が必要となる場合は、建築士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家の意見を取り入れることで、問題解決に向けた適切な判断ができます。

3. 話し合いと調停の利用:

貸主と直接話し合いを行い、解決策を見つけることができれば、時間と費用を節約できます。しかし、話し合いで解決できない場合は、裁判外紛争解決手続き(ADR)の一つである調停を利用することも検討しましょう。調停は、中立な第三者(調停委員)が間に入り、当事者間の合意形成を支援する制度です。調停で合意が成立すれば、法的拘束力を持つ調停調書が作成されます。

4. 裁判:

調停でも解決しない場合は、最終手段として裁判に訴えることができます。裁判では、証拠に基づいて主張を行い、判決を求めます。ただし、裁判は時間と費用がかかるだけでなく、精神的な負担も大きいため、慎重に検討する必要があります。

雨漏りトラブルは、早期発見と適切な対応が重要です。日頃から建物の状態に注意を払い、雨漏りの兆候を見つけたら速やかに貸主に報告しましょう。また、賃貸借契約書の内容をよく確認し、雨漏りに関する条項がある場合は、その内容を理解しておくことも大切です。

不動産契約時に確認しておくべきポイント

雨漏りなどのトラブルに備えるためには、契約前の確認も非常に重要です。特に以下のような項目に注目しましょう。

賃貸借契約書の条項

契約書には「修繕義務の範囲」や「借主が負担する費用」「設備の取り扱い」などが定められていることがあります。とくに古い物件では、経年劣化の不具合が生じやすいため、どこまでが自己負担なのかを明確に理解しておくことが重要です。

保証・家財保険の内容

雨漏りによって家具や家電が壊れた場合、借主の家財保険が適用できることもあります。保険の適用範囲を事前に確認し、万が一の備えをしておくと安心です。

建物の状態や築年数

築年数が経っている建物は、屋根や外壁に不具合が出やすくなっています。入居前に建物の外観や設備の状態を確認し、気になる点は事前にオーナーや管理会社に伝えておくと良いでしょう。点検記録や過去の修繕履歴があれば、より安心です。

借主と貸主の責任範囲を正しく理解する

善管注意義務は借主の責任ですが、すべての損害や不具合に責任を負うわけではありません。建物の本質的な修繕義務はオーナーにあります。ただし、借主が必要な報告を怠ったり、不適切な使い方をしていた場合は、その部分に限って責任を負うことになります。

また、修繕費用について争いが起きた際は、契約書の条文や民法の規定、不動産会社の説明内容が争点となることが多く、状況によって対応は変わります。可能であれば専門の弁護士や相談機関にアドバイスを求めると良いでしょう。

実際の事例から学ぶトラブルの予防策

ある借主が雨漏りを放置し、室内にカビが大量発生したケースでは、貸主側は修繕を行ったものの、放置による被害拡大の責任を借主に一部請求しました。このような例では、報告のタイミングや、借主の対応の有無が争点になります。逆に、報告が早期に行われた事例では、修理費用も貸主側で全額対応され、入居者は追加費用を負担せずに済んでいます。

このように、雨漏りの原因が何であれ、対応の早さと適切な報告がトラブル防止の鍵になります。

不具合発見後の流れとおすすめの対応方法

まずは、発見したらすぐに「写真を撮る」「管理会社に連絡する」「修理の進捗を記録する」ことをおすすめします。証拠を残しておくことで、後の責任範囲の判断において有利に働きます。さらに、自身で応急処置を行う際にも、業者の指示に従うか、市販の防水テープなどで最低限の対策をしておくとよいでしょう。

その後、管理会社またはオーナーからの修繕対応の有無や時期が通知され、専門業者が訪問・修理に入ります。貸主側がなかなか対応しない場合は、地方自治体の住宅トラブル相談窓口や、国土交通省の情報サイトも役立ちます。

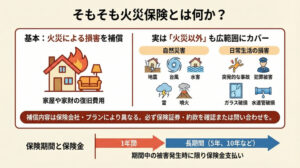

火災保険と雨漏りの関係について

多くの借主は「火災保険=火事のときだけの保険」と思い込んでいるかもしれませんが、実際には火災保険には「水濡れ」や「漏水」などの損害も補償対象に含まれている場合があります。特に、賃貸契約時に不動産会社を通じて加入する保険には、家財の損害や借主側の賠償責任をカバーする特約が付いていることが一般的です。

借主の家財が被害を受けた場合

雨漏りによりテレビや冷蔵庫、布団などが水浸しになった場合、借主が加入している火災保険の「家財補償」が使える可能性があります。重要なのは「雨漏りの原因に過失がなかったかどうか」です。自然災害や経年劣化による損害なら、補償対象となる場合が多い一方で、自身の過失(窓の閉め忘れなど)が原因だと、補償の対象外になることもあります。

修繕費用は火災保険で賄えるのか?

建物自体の修繕は基本的にオーナーが負担しますが、オーナー側が加入している「住宅総合保険」や「施設賠償責任保険」によってカバーされるケースもあります。借主が保険に頼るのは家財の補償が中心となるため、万が一の備えとしては、契約時に加入内容をよく確認することが大切です。

民法上の修繕義務と責任分担の条文解説

賃貸借契約に関する民法の規定では、主に以下のような条文が問題解決の根拠となります。

民法第六百六条(使用及び収益に必要な修繕)

「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」

この条文からもわかる通り、雨漏りのように建物の基本的な機能に影響を与える問題は、原則として貸主が修繕する義務を負います。

民法第四百条(善管注意義務)

「債務者は、善良な管理者の注意をもってその債務を履行しなければならない。」

これが借主の「善管注意義務」の根拠となる条文です。建物に損害を与えるような行為や放置があった場合には、借主がその責任を問われる可能性があります。

裁判事例に見る雨漏りトラブルの責任判断

雨漏りをめぐる法的なトラブルは、実際に裁判で争われた例も多く存在します。以下はその一部の傾向を示すものです。

ケース1:貸主の責任とされた例

築年数が古い木造アパートで、屋根の防水シートの劣化により室内へ雨水が浸入。入居者がすぐに管理会社へ報告したものの、修理までに時間がかかり家具が濡れてしまった。この件では、修理遅延が貸主側にあるとして、家具の損害分について貸主に賠償責任が認められました。

ケース2:借主に一部過失が認められた例

雨漏り発生から1か月間、借主が報告を怠っていたため、天井のカビや壁紙の剥がれが広がったという事例では、貸主が基本的な修繕を行う義務を認めつつ、損害の拡大部分については借主にも一部過失があると判断されました。

このように、裁判所は「発生原因」「報告のタイミング」「契約内容」「保険の有無」などを総合的に見て責任を判断します。

トラブルを防ぐために借主ができる対策

雨漏りというトラブルは、発生すること自体を完全に防ぐのは難しいかもしれません。しかし、発生した後の対処や日頃の心構えによって、損害を最小限に抑えることは可能です。

- 入居時に設備を撮影しておく:入居直後に設備の状態を写真で残しておくと、後のトラブル時に証拠として使えます。

- 契約書をよく読み、修繕範囲を確認する:特に「特約事項」に目を通しましょう。

- 小さな不具合も早めに連絡する:窓枠の黒ずみや、壁のしみなども、実は雨漏りの初期症状である可能性があります。

- 信頼できる管理会社かを見極める:物件選びの際、過去の入居者の口コミや、管理会社の対応力を確認するのも重要です。

不動産会社やオーナーへの要望や交渉のポイント

雨漏りや水漏れのようなトラブルが発生した場合、不動産会社やオーナーと冷静に交渉を行うことが、スムーズな解決につながります。

- 感情的にならず、事実と証拠で話す

- 修繕費用や家賃の減額の交渉は慎重に行う

- 必要なら第三者(弁護士、消費生活センター)に相談する

これらの対応を踏まえれば、トラブルによる精神的負担も大きく軽減できるでしょう。

最後に:借主も貸主も「賃貸物件の健全な利用」の意識が重要

雨漏りは、単なる建物の劣化ではなく、借主と貸主の信頼関係や責任の所在をめぐる問題にもつながりやすいものです。トラブルに発展する前に、お互いが責任範囲を理解し、誠実に対応する姿勢が重要です。

借主は善管注意義務を果たしつつ、発見時には迅速に報告し、貸主は適切な修繕を怠らず行う――このバランスが維持されてこそ、賃貸物件の利用は円滑に進みます。

物件を選ぶ段階から、契約内容・建物の状態・保険の加入有無などを丁寧にチェックし、「住む側のリスク管理」を心がけておきましょう。雨漏りという避けがたい事象に対しても、賢く対応し、快適な暮らしを守るための意識が何よりの対策です。

まとめ:雨漏りトラブルに巻き込まれないために

賃貸物件における雨漏りトラブルは、借主と貸主の責任範囲を巡って複雑な問題に発展することもあります。しかし、善管注意義務の意味を正しく理解し、雨漏りが発生したときには冷静に状況を把握し、迅速に対応することで、多くの問題は回避できます。

契約時には「修繕義務の範囲」「保険の適用可否」「物件の築年数・状態」などをしっかり確認し、不明点は不動産会社に積極的に質問する姿勢が大切です。もしトラブルになった場合も、法律や契約条項に基づいた冷静な対応を取ることで、自身の立場を守ることができるでしょう。

雨漏りという身近なトラブルだからこそ、事前の知識と対策が大きな違いを生みます。不動産契約時のチェックポイントと併せて、この記事が参考になれば幸いです。

「屋根雨漏りのお医者さん」は雨漏り修理の専門業者!

「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏り修理の専門業者として住宅や建物のさまざまな雨漏りトラブルに対応しています。

屋根だけでなく、ベランダやバルコニー、外壁、窓まわり、サッシ、天窓など、建物の構造全体を見渡しながら原因を丁寧に調査し、最適な修理方法を提案・施工しています。特に原因調査に力を入れており、目視だけでなく、必要に応じて散水調査など詳細な診断を行うことで、表面化しにくい内部の雨漏り原因も見逃しません。

在籍しているのは、一級建築板金技能士や屋根診断士といった有資格者で、豊富な現場経験をもとにした高い技術力と判断力が強みです。調査から見積り、施工、アフターサービスに至るまで、すべてを一貫対応する体制が整っており、外部業者に委託せず、自社で完結するため、品質管理も徹底されています。

また、火災保険を活用した雨漏り修理の相談にも対応しており、申請のための現場写真や書類作成のサポートも行っています(※保険適用の可否は保険会社の判断によります)。戸建て住宅だけでなく、マンションやアパート、ガレージ、工場、店舗など、さまざまな建物の実績があり、法人やオーナー様からの依頼も増えています。

「屋根雨漏りのお医者さん」は、地域や規模にとらわれず、全国で対応を進めており、信頼できる職人ネットワークを活かして、各地域で迅速かつ丁寧なサービスを提供しています。お問い合わせは電話やLINE、メールフォームから可能で、初めての方でも相談しやすい体制が整っています。

長年の実績と、誠実な対応、高い技術力により、多くのお客様から厚い信頼を得ている「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏りに悩むすべての方の強い味方です。どこから雨が入っているのかわからない、以前修理したのに再発してしまったという方も、まずはお気軽にご相談ください。調査・見積もり無料で行っております。