雨漏りとは、建物の屋根や壁などから雨水が侵入してくる現象を指します。

これは建物の耐久性や快適性に影響を与えるだけでなく、健康リスクや修復費用の増加にもつながります。

雨漏りの問題は様々な原因によって引き起こされるため、その対策には適切な理解と対処が必要です。

以下では、雨漏りの原因とその対策について詳しく見ていきましょう。

雨漏りの原因とは?見落としがちなリスクと早期対応の重要性

「天井にシミができている」「壁紙が剥がれてきた」「カビ臭がする」――そんな異変に気づいたとき、真っ先に疑うべきが雨漏りです。実はこの雨漏り、発見したときにはすでに建物内部に水が深く浸入している可能性が高く、被害が表面化するのはほんの一部に過ぎません。

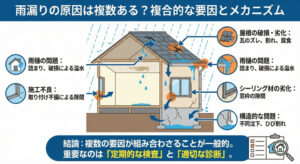

雨漏りの原因はひとつではなく、屋根材の劣化、外壁のひび割れ、天窓やサッシの不具合、防水処理の不備、雨樋の詰まり、強風や豪雨などの天候条件など、さまざまな要因が複雑に絡み合って起こります。だからこそ、「どこから水が入っているのか」を突き止めるだけでなく、「なぜそこから水が入る状態になったのか」まで掘り下げて考えることが重要なのです。

本記事では、雨漏りの代表的な原因をはじめ、見落としがちな要因や再発を防ぐための具体的な対策方法、専門業者に依頼する際のポイントについて、わかりやすく解説していきます。放置すれば建物の寿命を縮めるだけでなく、健康や安全にも深刻な影響を及ぼす雨漏り。まずはその「原因」をしっかりと知ることから、正しい対策が始まります。

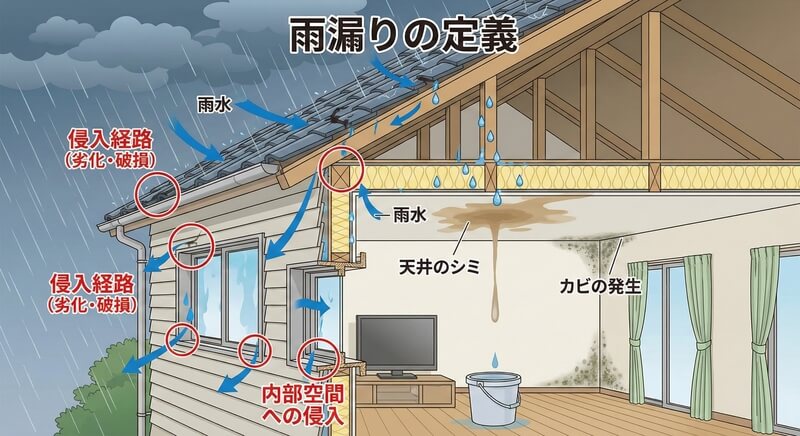

雨漏りの定義とは

雨漏りとは、建物の屋根や外壁などから本来想定されていない経路を通じて、雨水が建物内部に侵入してくる現象のことを指します。私たちが普段「雨漏り」と聞いてイメージする水滴のぽたぽたとした落下や天井のシミ、カビの発生なども、すべてこの現象の一部です。

もう少し専門的に説明すると、雨漏りとは以下のような要素を満たす現象です。まず、施工の意図に反して水が侵入することが前提です。建物は屋根、壁、窓まわりといった部位で外部からの水の侵入を防ぐよう設計・施工されています。しかし、経年劣化や強風、施工不良などのさまざまな理由によって、その防水機能が崩れると、意図せずして雨水が建物の構造内部にまで入り込んでしまうのです。

次に重要なのが、建物の「内部空間」にまで水が入り込むことです。例えば屋根材の下に雨水がしみ込んだだけでは「雨漏り」とは限りません。屋根裏や室内空間、中には天井材を超えて部屋の中にまで水が垂れてくるケースもあります。これが「雨漏り」として認識される基準になります。

最後に、雨漏りの兆候としてよくあるのが、水滴の落下や天井・壁のシミ、さらにはカビの発生といった「目に見えるサイン」です。これらは建物の中に雨水が浸入した結果として現れるもので、目に見えない箇所で漏れが進行している場合も少なくありません。特にマンションやビルなどの構造では、一見どこから水が来ているか分からないケースも多く、原因の特定が難航することもあります。

雨漏りの問題について

雨漏りとは、建物外部からの雨水が、屋根、外壁、窓などの隙間や亀裂から内部に侵入する現象を指します。住宅だけでなく、ビル、マンション、商業施設、工場など、あらゆる建物で発生する可能性があります。新築の建物でも、施工不良や設計上の問題があれば雨漏りが発生することがありますし、築年数が経過した建物では、経年劣化によって防水性能が低下し、雨漏りが発生しやすくなります。

建物の劣化を促進する

雨漏りは建物にとって静かに、しかし確実にダメージを与える存在です。まず、雨水が木材に長期間接触すると、木材が腐朽して脆くなります。鉄骨構造の建物であれば、錆の発生によって強度が低下し、やがては構造全体の信頼性にも影響を及ぼします。コンクリートも例外ではなく、繰り返し水分を吸収することで中性化という劣化現象が進行し、内部の鉄筋が錆びる原因になります。

また、屋根裏や壁内部にある断熱材が雨水で濡れてしまうと、その断熱性能が著しく損なわれます。これは単なる構造の問題にとどまらず、冷暖房効率の低下や、結露の発生にもつながり、居住者の快適性にも悪影響を与えることになります。特に雨漏りが「どこからか分からない」まま長期間放置された場合、知らないうちに建物全体の耐久性が大きく損なわれていることも多いのです。

居住環境の悪化

雨漏りの影響は、構造だけでなく、人が暮らす空間の衛生環境にも深く関係しています。建物の内部に水分が入り込むと、湿度が上昇し、カビやダニが繁殖しやすい環境が生まれます。カビは視覚的な不快感を与えるだけでなく、呼吸器疾患やアレルギー反応の原因にもなり得ます。小さな子どもや高齢者、アレルギー体質の方にとっては特に注意が必要です。

さらに、漏れてきた雨水が家電製品やコンセントまわり、木製家具などに落ちれば、機器の故障や腐食、感電リスクを引き起こす恐れもあります。たとえ小規模な雨漏りであっても、生活の質を下げ、日常の安心を脅かす存在となってしまうのです。

経済的損失の増加

雨漏りの修理には、単なるコーキング補修では済まないケースが多いのが現実です。漏れの原因が屋根の構造部分や外壁の奥深くにある場合は、屋根の葺き替えや板金の再施工、外壁塗装の全面的なやり直し、サッシの交換や天窓の防水処理といった大掛かりなリフォーム工事が必要になることもあります。

また、雨漏りによって家具や電化製品が損傷した場合、その買い替え費用も加算されることになります。保険適用が可能なケースもありますが、全額補償されるとは限らず、自己負担が発生することも少なくありません。さらに、雨漏りの痕跡が残る建物は、資産価値が下がる要因となり、売却時に価格が下がったり、買い手がつきにくくなる可能性もあります。

二次災害のリスク

雨漏りがもたらす被害の中で、特に軽視できないのが「二次災害」です。雨水が電気配線に触れると、漏電やショートを引き起こし、火災につながる可能性があります。特に、天井裏に張り巡らされた配線が濡れてしまった場合には、発見が遅れることが多く、感電事故のリスクも高まります。

また、長期間にわたって雨水が染み込んだ天井や壁材は、水分を含んで重くなり、突然崩落する危険性をはらんでいます。これは、特に人が多く集まる施設や公共の建物などで重大な安全上のリスクとなるため、早期の対応が求められます。

雨漏りの主な原因

雨漏りは「屋根に穴が開いているから起こる」と思われがちですが、実際には多くの原因が複雑に絡み合っているケースが非常に多いのが実情です。水がどこから入ってきて、どのような経路で室内に達しているのかを正確に突き止めるには、専門業者による詳細な調査が必要になります。ここでは、住宅や建物における代表的な雨漏りの原因について、いくつかのカテゴリーに分けて詳しく解説します。

老朽化した屋根や壁

建物は日々、雨や風、紫外線、そして気温の変化にさらされています。その影響をもっとも直接的に受けるのが屋根と外壁です。築年数が経つにつれて、屋根材(瓦、スレート、金属板など)はひび割れたり、ズレたりしてしまいます。特に防水シートの劣化や、コーキングのひび割れが進行すると、雨水が徐々に内部に浸透していき、最終的には天井からの漏水や壁のシミとして表面化します。

外壁についても同様です。モルタル壁やサイディングの表面に発生したクラック(ひび割れ)や、目地部分に使用されているシーリング材の劣化が雨漏りの大きな原因となることがあります。特に外壁塗装が長年行われていない建物では、防水性が著しく低下しており、強い風雨が吹き付けた際に水が壁内部に侵入する可能性が高まります。

このような劣化の進行は、気づかぬうちに進行していることが多いため、築10年以上が経過している建物では定期的な点検と外壁塗装、屋根板金の補修を検討することが、雨漏りの予防策として有効です。

不適切な施工

施工不良による雨漏りも、意外と多い原因のひとつです。建築時に防水処理が不十分であったり、材料の選定を誤ったり、正しい施工手順が守られていない場合など、初期段階から「漏れやすい状態」で建物が完成してしまっているケースがあります。

例えば、防水シートの重ね合わせが不十分で隙間ができていたり、屋根の勾配が緩すぎて排水がうまくいかない設計になっていたりすると、時間とともに水が建物内部へ浸透していきます。天窓やバルコニーなど、構造が複雑な部分は特に防水処理が難しく、ここに不備があると雨漏りの温床となってしまいます。

また、通気層や換気構造が適切に設けられていない場合、結露が内部にこもりやすくなり、その水分が結果的に雨漏りと同様の被害を引き起こすこともあります。新築でも雨漏りが発生するという事例は、こうした設計段階のミスや施工上の問題が原因である可能性が高いです。

雨樋や排水溝の詰まり

雨漏りの原因は屋根や外壁だけに限りません。実は「排水の滞り」が引き金となって発生するケースも非常に多く見られます。雨樋(あまどい)や屋上の排水溝が落ち葉、泥、鳥の巣、ゴミなどで詰まってしまうと、水が排出されずにあふれ出し、通常では水がかからないはずの部分にまで雨水が侵入してしまうのです。

その結果、天井裏や壁の中に水が回り込み、知らぬ間に腐食やカビの原因となります。特に平屋根のビルやマンションなどでは、屋上の排水設計に問題があると、広範囲にわたる雨漏り被害が発生することもあります。大雨や台風の際に「一時的な雨漏り」が発生したという場合、まずは排水機構の点検が必要です。

天候条件による影響

近年は気象の極端化によって、従来の建物設計では対応しきれないレベルの豪雨や台風、強風、積雪が頻発しています。これらは建物にとって非常に大きなストレスであり、通常は問題のなかった部分からも雨漏りが発生することがあります。

例えば、強風を伴った横殴りの雨は、天窓や壁の通気口、換気フード、サッシの隙間などから雨水を押し込んでしまい、想定外の場所から水が漏れてくることがあります。また、積雪が屋根に長期間とどまることで、融雪時に屋根材の隙間に水が入り込み、凍結・膨張によって屋根材を破損させることもあります。

こうした気象条件により雨漏りが発生した場合は、まず応急処置を行った上で、再発防止のための根本的な修繕やリフォームを依頼することが大切です。

その他の要因

雨漏りの発生要因は実に多岐にわたります。例えば、地震や地盤沈下により建物の構造にわずかな亀裂が生じ、それが雨水の侵入経路となるケースもあります。また、屋根の上に伸びた樹木の枝が風でこすれて屋根材を傷つけたり、鳥の巣や動物の糞が雨樋を詰まらせたりといった自然由来の要因も無視できません。

特に放置された空き家やメンテナンスの行き届いていない建物では、こうした小さなダメージが積み重なって雨漏りにつながることが多く、定期点検の重要性が増しています。

雨漏りの種類と特徴

雨漏りは発生する場所によって、その原因や特徴が異なります。代表的な雨漏りの種類と、それぞれの特徴について解説します。

屋根からの雨漏り

屋根は常に雨風にさらされているため、雨漏りが発生しやすい場所です。屋根材の種類によって、雨漏りの原因や発生しやすい箇所が異なります。

- 瓦屋根: 瓦のズレや割れ、漆喰の劣化などが原因で雨漏りが発生しやすくなります。特に棟や谷などの継ぎ目は要注意です。

- スレート屋根: スレートの割れや釘の浮き、塗装の劣化などが原因で雨漏りが発生しやすくなります。特に軒先や屋根の重なり部分は注意が必要です。

- 金属屋根: 金属の腐食や継ぎ目の劣化などが原因で雨漏りが発生しやすくなります。特に屋根の谷や雨樋との接続部分は注意が必要です。

外壁からの雨漏り

外壁は、雨水が直接当たるだけでなく、風圧や毛細管現象などによっても雨漏りが発生することがあります。外壁材の種類によって、雨漏りの原因や発生しやすい箇所が異なります。

- サイディング: サイディングのひび割れやシーリング材の劣化などが原因で雨漏りが発生しやすくなります。特に窓周りや配管周り、外壁の継ぎ目は要注意です。

- モルタル: モルタルのひび割れやクラック、塗装の劣化などが原因で雨漏りが発生しやすくなります。特に窓周りや配管周り、外壁の継ぎ目は注意が必要です。

- ALCパネル: ALCパネルのひび割れやシーリング材の劣化などが原因で雨漏りが発生しやすくなります。特にパネルの継ぎ目や窓周りは要注意です。

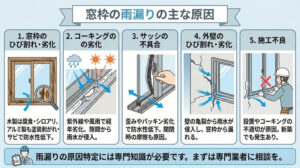

窓や開口部からの雨漏り

窓や開口部は、雨水が直接入り込みやすい場所です。サッシやシーリング材の劣化、窓枠の腐食などが原因で雨漏りが発生することがあります。

- サッシの劣化: サッシのパッキンやゴムの劣化、サッシ枠の歪みなどが原因で雨漏りが発生します。

- シーリング材の劣化: シーリング材のひび割れや剥がれなどが原因で雨漏りが発生します。

- 窓枠の腐食: 木製の窓枠が腐食すると、隙間から雨水が浸入しやすくなります。

ベランダやバルコニーからの雨漏り

ベランダやバルコニーは、防水層の劣化や排水口の詰まりなどが原因で雨漏りが発生することがあります。

- 防水層の劣化: 防水層のひび割れや剥がれ、トップコートの劣化などが原因で雨漏りが発生します。

- 排水口の詰まり: 排水口が落ち葉やゴミなどで詰まると、雨水が排水されずに溜まり、雨漏りの原因となります。

雨漏りは放置すると建物の構造や居住環境に深刻な影響を及ぼす可能性があります。少しでも気になる点があれば、早めに専門業者に相談することをおすすめします。

雨漏りの原因を特定するには

雨漏りが発生した際に最も重要なのは、「表面的に見えている水の漏れ」だけでなく、その根本原因を正確に特定することです。雨漏りの原因は単一ではなく、複数の部位や劣化要素が絡み合っていることが非常に多く、一見すると簡単に見えるトラブルであっても、実際には複雑な構造の中で水が入り込み、意外な箇所から室内に現れているというケースが多発しています。

例えば、天井にシミができていたとしても、実際に水が侵入しているのは屋根の端や天窓まわり、外壁の目地、板金の継ぎ目、ベランダの排水まわりといったまったく別の場所ということもあります。そのため、表面的な「漏れている場所」だけを修理しても、原因が解消されなければ再発するリスクが極めて高いのです。

正確な原因特定には、「どこから水が入っているのか」だけでなく、「なぜそこから水が入る状態になってしまったのか」という、背景まで深く掘り下げた調査が必要です。これには建物の構造的な理解、気象条件との関連性、劣化の進行状況、材料の選定ミスや施工不良の有無など、多角的な視点が欠かせません。

このような調査を行う際には、屋根、外壁、天窓、サッシ、板金、通気層などのすべての部位を俯瞰してチェックできる総合力を持った専門会社に依頼することが大切です。雨漏りを専門とし、かつリフォームや外壁塗装、防水工事にも対応できる業者であれば、部分的な補修で済むのか、建物全体を見直す必要があるのかといった判断も的確に行ってもらえるでしょう。

調査方法には、目視点検を基本にしながら、赤外線カメラによる温度変化の解析や、実際に水をかけて漏れを再現する散水試験などが用いられます。こうした技術を活用することで、外からは見えない壁の中の水の流れや、屋根裏の微細な浸水経路まで把握することが可能になります。

また、建物の築年数や過去の施工履歴なども雨漏り原因の特定において重要な手がかりとなります。たとえば、過去に外壁塗装や屋根のリフォームを行った時期と雨漏りの発生時期に関連があれば、その工事内容を再確認する必要があるかもしれません。

専門会社に依頼する際には、調査だけで終わらせるのではなく、原因特定から修理内容の提案、実際の施工、そしてアフターケアまで一貫対応できる業者を選ぶと安心です。特に雨漏り修理は、対処の順番や範囲を誤ると何度でも再発するリスクがあるため、信頼できるパートナー選びが対策成功のカギを握っています。

雨漏り対策の方法

雨漏りは「発生してから対処する」よりも、「発生する前に予防する」ことが重要です。特に、日本のように台風やゲリラ豪雨が多い地域では、日頃の備えが建物の寿命や安全性を大きく左右します。ここでは、建物の状態や状況に応じた実践的な雨漏り対策の方法について、詳しく解説します。

定期的な点検とメンテナンス

もっとも基本的かつ効果的な対策は、定期的な点検とメンテナンスの実施です。特に雨漏りは、最初は目に見えない「小さな劣化」や「隙間」から始まることが多く、それが知らないうちに構造内部へ水を浸透させ、やがて深刻な漏水へと発展してしまいます。

建物の点検では、屋根材(瓦、スレート、板金など)の割れやズレ、外壁のひび割れ、シーリング材の劣化、コーキングの亀裂などをチェックすることがポイントです。また、天窓やベランダ、バルコニー、サッシまわりなど水がたまりやすく、かつ構造が複雑な箇所も重点的に点検するべき場所です。

点検のタイミングとしては、梅雨入り前、台風シーズン前、そして大雨や強風の後など、気象条件の変化に応じて行うのが理想的です。こうした定期点検を怠らないことが、大規模なリフォームを未然に防ぐ第一歩となります。

なお、点検の際に不具合が疑われた場合には、早めに専門会社へ依頼することが重要です。一般の方が見落としがちな微細な劣化や構造的な問題も、プロの目であれば見逃さずに発見できる可能性が高まります。

適切な修復工事の実施

雨漏りがすでに発生してしまった場合には、放置せずに早急に適切な修復工事を行うことが最も大切です。「とりあえず防水テープを貼って様子を見る」というような応急処置だけでは根本解決にはならず、再発のリスクが非常に高くなります。

修復には、屋根の葺き替えや補修、外壁塗装や板金の修理、雨樋・排水溝の清掃や交換、天窓周囲の防水処理など、発生源に応じたさまざまな工事が含まれます。とくに、漏れた箇所と実際に雨水が侵入している箇所が異なるケースも多いため、部分補修では対応しきれないこともあります。

このような場合は、単なる補修ではなく、屋根や外壁全体のリフォームを視野に入れる必要が出てくることもあります。信頼できる雨漏り専門会社に依頼すれば、建物全体の劣化状況を総合的に判断した上で、最適な修復方法を提案してもらえるでしょう。

適切な防水処理の施工

防水性を高めるためには、**適切な防水処理の施工が欠かせません。**建物の屋根や外壁に対して、防水シートの貼り替え、防水塗料の再塗装、シーリングやコーキングの打ち直しなどを定期的に実施することで、雨水の侵入リスクを大幅に軽減できます。

特に、屋上防水が重要なビルや集合住宅、プレハブ構造の工場などでは、数年ごとの定期的な防水メンテナンスが建物の寿命を延ばす鍵となります。近年では、ウレタン防水や塩ビシート防水、FRP防水といった耐久性の高い施工方法も普及しており、建物の用途や構造に応じた最適な方法を選ぶことが重要です。

また、外壁塗装についても、防水性能を維持するためには単なる「見た目の塗り替え」ではなく、適切な下地処理や防水性の高い塗料の選定が必要です。劣化したまま放置すれば、塗装の下から雨水が染み込み、内部構造に深刻なダメージを与えることもあります。

風除け・雨よけの設置

意外と見落とされがちですが、物理的に雨風の侵入を防ぐための「風除け」や「雨よけ」の設置も、効果的な雨漏り対策の一つです。特に、強風時に吹き込む横殴りの雨は、通常では問題のないサッシや換気口、天窓などの隙間からも水を侵入させてしまうリスクがあります。

このような状況に対応するために、建物の構造や立地条件に応じた庇(ひさし)の設置や、軒先の拡張、風除けフェンスの設置といった物理的対策も検討すると良いでしょう。これにより、風による水の吹き込みを抑え、建物の外壁や開口部に対する負担を軽減することができます。

特に軒ゼロ住宅や、現代的なフラットなデザインの住宅では、こうした雨よけ構造が意図的に省かれているケースが多く、対策なしでは雨漏りリスクが高まります。美観を損ねずに機能を果たす設計が求められるため、リフォーム会社などの専門家と相談しながら導入することが望ましいです。

雨漏り原因まとめ

雨漏りは、建物の耐久性・安全性・快適性を脅かす深刻な問題であり、一度発生すると構造材の劣化やカビの繁殖、電気系統のトラブルなど、さまざまな二次被害へと発展する恐れがあります。その原因は非常に多岐にわたり、屋根や外壁、天窓、板金部分などの劣化だけでなく、施工不良や排水不全、気象条件による影響なども含まれるため、素人判断での対応には限界があります。

こうしたトラブルを未然に防ぐためには、定期的な点検とメンテナンスを行い、必要に応じて専門会社へ調査や修理の依頼をすることが何より重要です。また、実際に雨漏りが発生してしまった場合でも、早期に適切な修復工事や防水処理を施すことで、被害の拡大を防ぐことができます。

屋根や外壁のリフォーム、外壁塗装の更新、防水シートやコーキングの補修など、**計画的な対策を講じることで雨水の侵入を防ぎ、建物の寿命を延ばすことにつながります。**費用面でも、被害が広がる前に手を打つ方が結果的にコストを抑えられるため、「まだ大丈夫」と油断せず、日頃から建物の状態に目を向けておくことが肝心です。

雨漏り対策は、住まいを守る最前線の防御策です。安心して長く暮らせる住環境を維持するためにも、原因を正確に見極め、適切な対処を行う意識を持つことが大切です。小さな異変に気づいたら、早めの対応を心がけましょう。