家を雨漏りから守るためには、多くの要素が関係していますが、その中でも「軒の出」は特に重要な役割を果たします。

この記事では、軒の出がどのように雨漏りを防ぐのか、そしてその適切な設計やメンテナンス方法について詳しく解説します。専門的な内容をできるだけわかりやすく説明し、家のメンテナンスを考えているすべての方々に役立つ情報を提供します。

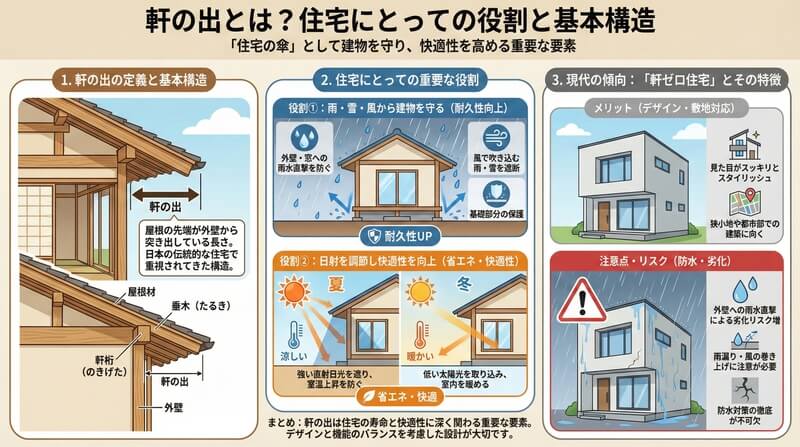

軒の出とは?住宅にとっての役割と基本構造

「軒の出」とは、屋根の先端が外壁からどの程度突き出しているかを示す建築用語であり、一般住宅においては非常に重要な役割を果たしています。日本の伝統的な住宅では、軒の出をしっかりと取ることで雨や雪、強い日差しから建物を守る工夫が施されてきました。軒は屋根の一部でありながら、外壁や窓、さらには基礎部分までも守る「住宅の傘」のような存在です。

軒の出があることで、雨水が外壁に直接当たらず、風で吹き込んだ雨も防ぎやすくなります。また、日射を調節する効果もあるため、夏は強い直射日光を遮り、冬は低い位置から差し込む太陽光をうまく室内に取り込むことができます。このように軒の出は、雨仕舞や断熱、通気性の確保といった観点でも住宅の耐久性や快適性に大きく関係しています。

一方、現代の住宅ではデザイン重視や敷地制限によって、軒の出を省略した「軒ゼロ住宅」も増加傾向にあります。見た目はスッキリとスタイリッシュであり、狭小地や都市部での建築に向いているというメリットがありますが、防水面では注意が必要です。軒の出があることで本来は防げていた雨水の浸入や風の巻き上げが、外壁の劣化や雨漏りへとつながるケースがあるためです。

軒の出が雨漏り防止に重要な理由

軒の出は、雨漏り防止において非常に重要な役割を果たします。その理由は以下の通りです。

- 雨水の侵入を防ぐ: 十分な軒の出があることで、雨水が直接壁面に当たるのを防ぎます。これにより、壁への水分負担が軽減され、雨水が壁の隙間やひび割れから内部に侵入するリスクを大幅に低減できます。

- 結露やカビの発生を抑制: 軒の出は、日差しを遮る効果もあります。夏場には、直射日光が壁に当たるのを防ぎ、壁面の温度上昇を抑えることで、結露の発生を抑制します。結露はカビの発生原因となるため、軒の出は建物の衛生環境を保つ上でも重要です。

- 基礎の保護: 軒の出は、雨水が直接基礎に当たるのを防ぎます。これにより、基礎の劣化や浸食を防ぎ、建物の耐久性を高めることができます。特に、木造住宅では、基礎の腐朽は深刻な問題となるため、軒の出による保護は非常に重要です。

- 省エネ効果: 夏場には、軒の出が直射日光を遮ることで、室内温度の上昇を抑え、冷房効率を高めます。冬場には、太陽高度が低くなるため、日光を室内に取り込みやすく、暖房効率を高める効果もあります。このように、軒の出は季節に応じて室内環境を調整し、省エネにも貢献します。

日本の住宅では、伝統的に深い軒の出が採用されてきました。これは、高温多湿な日本の気候に合わせて、雨漏りや湿気対策を重視してきた結果です。近年では、デザイン性やコストの観点から、軒の出が短い住宅も増えていますが、雨漏りリスクや建物の耐久性を考慮すると、適切な軒の出を確保することが重要です。

住宅の新築やリフォームを検討する際は、専門家と相談し、地域の気候や建物の構造に合わせて、最適な軒の出の長さを検討することをおすすめします。

適切な軒の出の設計

適切な軒の出の長さは、建物のデザインや地域の気候条件、建物の用途などによって異なります。

一般的に、軒の出は24インチ(約61センチメートル)以上あることが望ましいとされています。これは、日本の平均的な降雨量や日照条件を考慮した場合、この程度の軒の出があれば、雨漏りや日射による影響をある程度防ぐことができると考えられるためです。

しかし、地域によっては、さらに長い軒の出が必要な場合もあります。例えば、年間降雨量が多い地域や、台風などによる強風が多い地域では、より長い軒の出を設けることで、雨漏りや建物の損傷を防ぐ効果を高めることができます。

一方、日照時間の短い地域や、太陽光を積極的に取り入れたい場合は、軒の出を短くすることも可能です。ただし、その場合は、雨漏り対策として、外壁の防水性を高めるなどの工夫が必要になります。

建物の規模やスタイルによっても、適切な軒の出の長さは異なります。例えば、大きな窓がある場合は、その窓を雨や日差しから守るために、軒の出を長くする必要があります。また、伝統的な和風建築では、深い軒の出が特徴であり、建物の外観デザインにも大きく影響します。

最適な軒の出の長さを決定するためには、専門家である建築士に相談することが重要です。建築士は、地域の気候条件や建物の用途、デザインなどを考慮し、最適な軒の出の長さを提案してくれます。

埼玉県深谷市は、関東平野に位置し、比較的温暖な気候ですが、夏は高温多湿、冬は乾燥する傾向があります。また、台風やゲリラ豪雨による被害も発生することがあります。このような気候条件を考慮すると、深谷市では、60センチメートル以上の軒の出を確保することが望ましいと考えられます。

ただし、これはあくまで一般的な目安であり、個々の建物によって最適な軒の出の長さは異なります。専門家と相談し、ご自身の住宅に最適な軒の出の長さを検討することをおすすめします。

軒の出が短い場合の対策方法

もし既存住宅が軒ゼロ、または軒の出が短い構造の場合でも、正しい対策を講じることで雨漏りリスクを大きく抑えることが可能です。まずは、外壁材やコーキングの定期的な点検とメンテナンスが最優先事項です。とくにシーリングのひび割れや、塗膜のはがれ、壁の中の通気層の不具合などは、見落としがちな要注意ポイントです。

さらに、屋根と外壁の取り合いや、ケラバ・破風・棟まわりの板金処理を強化することも有効です。こうした箇所に雨水が集中しやすくなるため、適切なシート防水や雨仕舞の施工が求められます。サッシまわりには水返し付きの部材を使用したり、通気層の設置で結露を防ぐなどの工夫も有効です。

また、雨樋の設置場所や角度にも注意が必要です。軒が短い場合、雨樋の位置が屋根のすぐ近くになるため、葉っぱやごみで詰まりやすく、排水不良が発生しやすい構造になります。雨樋の定期清掃や、詰まりを防ぐためのメッシュカバーの導入なども効果的な対策といえるでしょう。

軒ゼロ住宅のデメリットと雨漏りリスク

軒ゼロ住宅の普及にともない、雨漏りや外壁劣化のトラブルが増えているという声も聞かれます。特に注意すべきなのは、風雨による雨水の吹き込みや跳ね返りが多くなることです。外壁に雨が直接当たることで、サイディングの継ぎ目や窓まわりの隙間から水が浸入しやすくなり、シーリング材が早期に劣化してしまうのです。

さらに、軒が短いことで外壁や基礎が泥や雨水の跳ね返りを受けやすくなり、カビや汚れが広がる原因にもなります。その結果、通常よりも早いサイクルで塗装や補修が必要となり、長期的に見ればコスト増につながってしまう場合もあります。

また、サッシまわりの雨仕舞が不十分な施工の場合、内部へ水がまわりやすく、壁内の断熱材や野地板の腐食、天井への漏水といった深刻な被害が発生することもあります。軒ゼロ住宅を選ぶ際は、より高いレベルの防水設計と定期的な点検・メンテナンスが欠かせません。

軒の出のメンテナンス方法

軒の出の効果を持続させるためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。軒の出は、雨や風、紫外線など、様々な外的要因にさらされるため、適切なメンテナンスを行わないと劣化が進み、雨漏りや建物の損傷につながる可能性があります。

軒の出のメンテナンスで特に重要なのは、以下の2点です。

- 塗装や防水処理の定期的な実施: 軒の出は、外壁と同様に塗装によって保護されています。しかし、時間の経過とともに塗装は劣化し、ひび割れや剥がれが生じることがあります。このような状態になると、雨水が浸入しやすくなり、雨漏りの原因となることがあります。 定期的に塗装の状態をチェックし、必要に応じて塗り替えを行うことで、軒の出を保護し、雨漏りを防ぐことができます。また、軒の出の下地には防水シートが張られていることが多く、この防水シートも経年劣化によって破損することがあります。定期的に防水シートの状態を確認し、破損している場合は補修または交換する必要があります。

- 雨どいの定期的な点検と清掃: 軒先には雨どいが設置されていることが多く、雨どいは屋根に降った雨水を効率的に排水する役割を担っています。しかし、落ち葉やゴミなどが詰まると、雨水がスムーズに流れなくなり、軒先から溢れ出てしまうことがあります。 定期的に雨どいの状態をチェックし、詰まりや破損がないか確認することが重要です。詰まっている場合は、早めに清掃を行い、破損している場合は修理または交換する必要があります。

これらのメンテナンスは、自分で行うことも可能ですが、高所での作業になるため、安全面を考慮すると専門業者に依頼することをおすすめします。専門業者は、適切な道具や技術を用いて、安全かつ確実にメンテナンスを行うことができます。

また、メンテナンスの頻度は、建物の立地条件や周辺環境、使用されている材料などによって異なります。一般的には、5年から10年に一度のメンテナンスが推奨されていますが、専門業者に相談し、適切な頻度でメンテナンスを行うようにしましょう。

定期的なメンテナンスを行うことで、軒の出の寿命を延ばし、建物を長く良好な状態で維持することができます。また、雨漏りや建物の損傷を防ぐことで、安全で快適な住環境を保つことができます。

軒の出のトラブルと対処法

軒の出が不十分であったり、損傷していたりする場合、様々なトラブルを引き起こす可能性があります。

軒の出不足によるトラブルと対処法

軒の出が不十分な場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 雨漏り: 雨水が直接壁に当たりやすくなり、壁の隙間やひび割れから雨水が浸入し、雨漏りを引き起こす可能性があります。

- 壁の劣化: 雨水が常に壁に当たることで、外壁の塗料が剥がれたり、ひび割れが生じたりするなど、劣化が進行しやすくなります。

- カビやコケの発生: 壁が常に湿った状態になることで、カビやコケが発生しやすくなります。これは、建物の美観を損ねるだけでなく、健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

- 室内環境の悪化: 夏は直射日光が室内に入り込みやすくなり、室温が上昇しやすくなります。また、冬は暖房効率が悪くなり、光熱費が高くなる可能性があります。

これらの問題に対処するためには、以下の対策が考えられます。

- 雨どい設置: 軒先に雨どいを設置することで、雨水を効率的に排水し、壁への負担を軽減できます。

- 防水シートの設置: 外壁に防水シートを張ることで、雨水の侵入を防ぎ、壁の劣化を抑制できます。

- 庇の設置: 後付けの庇を設置することで、軒の出を延長し、雨や日差しから建物を保護することができます。

軒の出の損傷によるトラブルと対処法

軒の出が損傷している場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 雨漏り: 損傷した部分から雨水が浸入し、雨漏りを引き起こす可能性があります。

- 建物の構造的な問題: 軒の出は、建物の構造を支える役割も担っているため、損傷が放置されると、建物の強度が低下し、深刻な問題につながる可能性があります。

このような場合は、速やかに専門業者に相談し、修理を行う必要があります。損傷の程度によっては、部分的な補修で済む場合もありますが、大規模な修繕が必要になることもあります。

いずれの場合も、早めの対策が重要です。放置すると被害が拡大し、修理費用も高額になる可能性があります。定期的な点検を行い、問題を発見したらすぐに専門業者に相談するようにしましょう。

長期的な視点での軒の出の管理

軒の出の設計やメンテナンスは、建物の寿命を延ばし、将来的な修理コストを削減するためにも非常に重要な要素です。適切な軒の出の設計と定期的なメンテナンスは、建物の価値を維持し、快適な居住環境を長期的に確保するために欠かせません。

長期的な視点での軒の出の管理

軒の出の管理を長期的な視点で行うことで、以下のようなメリットがあります。

- 建物の寿命延長: 軒の出は、雨風や直射日光から建物を保護する役割を果たします。適切な設計とメンテナンスにより、外壁や基礎の劣化を遅らせ、建物の寿命を延ばすことができます。

- 修理コストの削減: 定期的な点検とメンテナンスにより、小さな問題を早期に発見し、対処することができます。これにより、大規模な修理や修繕が必要になるリスクを減らし、結果的に修理コストを削減することができます。

- 資産価値の維持: 適切に管理された軒の出は、建物の美観を維持し、資産価値を高めることにもつながります。

専門家による定期的な点検の重要性

軒の出の管理において、専門家による定期的な点検は非常に重要です。専門家は、建物の構造や素材、周辺環境などを考慮し、最適なメンテナンス方法を提案してくれます。

また、専門家は、素人では見つけにくい初期段階の劣化や損傷を発見することができます。例えば、屋根のわずかな傾きや、外壁の小さなひび割れなど、放置すると大きな問題につながる可能性のある箇所を早期に発見し、適切な対策を講じることができます。

定期的な点検の頻度は、建物の状況や周辺環境によって異なりますが、一般的には1年に1回程度行うことが推奨されています。特に、台風や大雨などの自然災害が多い地域では、より頻繁な点検が必要となる場合があります。

まとめ

軒の出は、建物の保護だけでなく、居住者の快適性や省エネにも貢献する重要な要素です。長期的な視点で軒の出を管理し、定期的な点検とメンテナンスを行うことで、建物の寿命を延ばし、快適な住環境を維持することができます。

軒の出の役割を理解しておくべき理由

家のメンテナンス計画において、軒の出は非常に重要な要素ですが、その役割はしばしば見過ごされがちです。しかし、軒の出を正しく理解し、適切に管理することで、住宅の寿命を延ばし、快適な居住環境を維持することができます。

軒の出の役割を理解しておくべき理由は、主に以下の3点です。

- 雨漏り防止: 軒の出は、雨水が直接外壁に当たるのを防ぎ、雨漏りのリスクを軽減します。特に、日本の気候では、梅雨や台風などによる長雨や強風に見舞われることが多いため、軒の出の役割は非常に重要です。

- エネルギー効率の向上: 軒の出は、夏は直射日光を遮り、冬は太陽光を室内に取り込むことで、冷暖房効率を高める効果があります。これにより、光熱費を節約し、環境負荷を軽減することができます。

- 外観の美観維持: 軒の出は、建物の外観デザインにも大きな影響を与えます。適切な軒の出は、建物のバランスを整え、美しい外観を保つのに役立ちます。

これらの理由から、住宅のメンテナンス計画を立てる際には、軒の出の役割を十分に理解し、適切な設計やメンテナンスを行うことが重要です。軒の出の長さや形状、素材などを考慮し、専門家のアドバイスも参考にしながら、最適な軒の出を実現しましょう。

また、定期的な点検やメンテナンスを行うことで、軒の出を良好な状態に保ち、その機能を最大限に発揮させることができます。軒の出の塗装が剥がれていないか、雨どいに詰まりがないかなどを定期的に確認し、必要に応じて補修や清掃を行いましょう。

軒の出は、建物の保護だけでなく、居住者の快適性や省エネにも貢献する重要な要素です。その役割を正しく理解し、適切に管理することで、長く安心して暮らせる住まいを実現することができます。

軒の出の有無と火災保険・瑕疵保証の関係

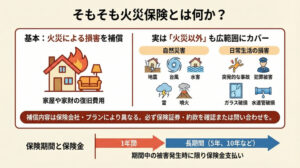

雨漏り修理は突発的な出費になるため、可能であれば火災保険の補償を活用したいと考える方も多いでしょう。ただし、火災保険は**すべての雨漏りに対応しているわけではありません。**経年劣化や施工不良が原因の場合、保険の対象外となるケースが大半です。

一方で、台風や突風、大雨などの自然災害によって屋根材が飛散したり、棟板金がはがれたりして雨漏りが発生した場合、その被害は「風災」として火災保険の補償対象となる可能性があります。軒の出が短いことで被害を受けやすい住宅構造であれば、被災後すぐに保険会社に連絡し、専門業者による見積もり書と写真を準備することがスムーズな対応につながります。

また、住宅の新築時に加入している**住宅瑕疵担保責任保険(JIOなど)**も、引き渡しから一定期間内であれば構造躯体や雨水の侵入に関する不具合が発生した際に修理費用をカバーしてくれます。軒の出の設計が不適切だった場合、施工ミスとして施工会社が対応する必要が出てくる場合もあるため、保証書や保険証券は必ず保管しておきましょう。

軒の出を見直す際の注意点と費用感

軒の出が短い住宅に長く住んでいると、外壁や窓まわりに汚れが付きやすくなったり、塗装の耐用年数が早まるといった問題が目立ってきます。そのため、リフォーム時に「やはり軒の出を増やしたい」と考える方も少なくありません。

しかし、**軒の出の延長工事は簡単ではなく、屋根全体とのバランスや荷重計算、垂木の延長、破風や鼻隠しの設置、防水処理などが複雑に絡み合います。**特に在来工法では軒の出を後から伸ばすことは可能ですが、プレカット工法など工場生産部材を用いた住宅では、構造体そのものに影響を与えるため、許可や設計変更が必要となる場合もあります。

費用は内容によりますが、既存屋根に新しい軒先を取り付ける場合には、数十万円単位の工事費用が発生することが一般的です。そこに外壁の補修や塗装のやり直し、樋の付け替えなどが加わると、さらにコストがかかります。ただし、軒を出すことで将来の雨漏りリスクを減らし、外壁や窓の保護寿命が延びることを考えれば、中長期的には十分に投資価値のある工事と言えるでしょう。

専門業者に相談すべき理由と選び方

雨漏りや軒の出に関する悩みは、見た目や構造の問題だけでなく、**住宅の寿命や安全性に関わる深刻な問題です。**DIYや簡易的な修理では対応できない範囲が多いため、早めに専門の業者へ相談することが最も確実な解決策となります。

業者選びで大切なのは、経験値の高い会社かどうか、雨漏り診断士や建築士が在籍しているか、そして無料で現場調査や見積もりを行ってくれるかどうかです。また、施工内容や工法についても分かりやすく丁寧に説明してくれる業者であれば、信頼性が高いといえます。

近年では「屋根リフォーム専門業者」「雨漏り補修専門チーム」などを名乗る会社も増えていますが、安さだけに飛びつくのではなく、保証内容やアフターサービスの明確さ、過去の施工事例の有無、口コミ評価なども参考にしながら比較することが重要です。

加えて、見積もり時には「軒の出がどのくらいの長さ必要か?」「屋根材や防水層の寿命は?」「勾配の角度によるリスクの違いは?」など、具体的な質問を投げかけることで、業者の知識量や誠実さも見極めやすくなります。

まとめ:軒の出は住宅を守る「最前線」

軒の出は、外から見れば単なる屋根の延長に過ぎないように思えるかもしれません。しかし実際には、雨風・日差し・紫外線から住宅全体を守るための、最も重要な防御ラインといえます。軒の出があるだけで、雨漏りの発生率が下がり、外壁のメンテナンスサイクルが延び、室内環境までもが快適になります。

一方で、デザインや敷地の制約から軒をなくす選択をした場合、その構造的な弱点をカバーするだけの高精度な防水設計と施工技術が求められることを忘れてはなりません。

住宅は一生の財産です。軒の出の有無による利点とリスクを正しく理解し、状況に応じて適切なメンテナンスや修理を行うことが、安心・安全な住まいを守り抜くための最善の方法と言えるでしょう。困ったときは、まずは信頼できる専門業者に相談してみてください。そこから、家の未来は大きく変わっていくはずです。

「屋根雨漏りのお医者さん」は雨漏り修理の専門業者!

「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏り修理の専門業者として住宅や建物のさまざまな雨漏りトラブルに対応しています。

屋根だけでなく、ベランダやバルコニー、外壁、窓まわり、サッシ、天窓など、建物の構造全体を見渡しながら原因を丁寧に調査し、最適な修理方法を提案・施工しています。特に原因調査に力を入れており、目視だけでなく、必要に応じて散水調査など詳細な診断を行うことで、表面化しにくい内部の雨漏り原因も見逃しません。

在籍しているのは、一級建築板金技能士や屋根診断士といった有資格者で、豊富な現場経験をもとにした高い技術力と判断力が強みです。調査から見積り、施工、アフターサービスに至るまで、すべてを一貫対応する体制が整っており、外部業者に委託せず、自社で完結するため、品質管理も徹底されています。

また、火災保険を活用した雨漏り修理の相談にも対応しており、申請のための現場写真や書類作成のサポートも行っています(※保険適用の可否は保険会社の判断によります)。戸建て住宅だけでなく、マンションやアパート、ガレージ、工場、店舗など、さまざまな建物の実績があり、法人やオーナー様からの依頼も増えています。

「屋根雨漏りのお医者さん」は、地域や規模にとらわれず、全国で対応を進めており、信頼できる職人ネットワークを活かして、各地域で迅速かつ丁寧なサービスを提供しています。お問い合わせは電話やLINE、メールフォームから可能で、初めての方でも相談しやすい体制が整っています。

長年の実績と、誠実な対応、高い技術力により、多くのお客様から厚い信頼を得ている「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏りに悩むすべての方の強い味方です。どこから雨が入っているのかわからない、以前修理したのに再発してしまったという方も、まずはお気軽にご相談ください。調査・見積もり無料で行っております。