屋根や壁の小さな隙間から始まる雨水の侵入は、見過ごされがちですが、放置することで家財への損傷や、住環境の劣化を招くことになります。このような事態を未然に防ぎ、発生した際には迅速に対応するためには、入居者としての正しい知識と対処法が求められます。

雨漏りの発見と初期対応

住宅の天敵である雨漏りは、屋根や外壁の経年劣化だけでなく、台風や豪雨などの自然災害によっても引き起こされます。天井や壁からの水滴は、入居者の生活環境を悪化させるだけでなく、建物の構造自体を損傷させる恐れもあります。

万が一、雨漏りを発見した場合、入居者はまず落ち着いて状況を把握することが重要です。慌ててしまうと、適切な対応が遅れてしまう可能性があります。

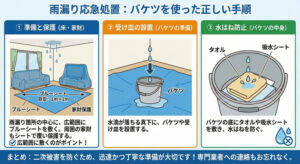

雨漏り発生時の初期対応

- 漏水箇所の特定: どこから水が漏れているのかを注意深く確認します。天井のシミ、壁の変色、水滴の痕跡など、目に見えるサインを見逃さないようにしましょう。

- 二次被害の防止: 漏水箇所の下にバケツやタオルを置くなどして、床や家具が濡れるのを防ぎます。可能であれば、ビニールシートなどを広げて養生すると、より効果的です。

- 電気系統への注意: 漏水箇所がコンセントや照明器具に近い場合は、感電の危険性があるため、不用意に触れないように注意しましょう。

- 写真撮影: 漏水箇所や被害状況を写真に記録しておくと、後々の修理依頼や保険請求の際に役立ちます。

- 管理会社または大家への連絡: 速やかに管理会社または大家に連絡し、雨漏りの状況を報告します。その際、撮影した写真や動画があれば、状況説明がスムーズになります。

雨漏り発見後の注意点

- 自己判断での修理は避ける: 雨漏りの原因は多岐にわたるため、専門知識のない方が修理を試みると、状況を悪化させる可能性があります。必ず専門業者に依頼しましょう。

- 保険の確認: ご加入の火災保険に「水濡れ」に関する補償が付いているかを確認しましょう。補償内容によっては、修理費用がカバーされる場合があります。

- 健康への配慮: 雨漏りによってカビが発生する可能性があります。カビはアレルギーや呼吸器疾患の原因となるため、換気をこまめに行い、湿気をためないように注意しましょう。

雨漏りは早期発見・早期対応が重要です。入居者の迅速かつ適切な行動が、被害の拡大を防ぎ、安心して暮らせる環境を維持することにつながります。

雨漏りの主な原因とよくある箇所

雨漏りの原因にはさまざまなものがありますが、賃貸住宅で特に多いのは以下のような構造上の劣化です。

- 屋根材や防水シートの老朽化

- 外壁のクラック(ひび割れ)

- コーキング(シーリング材)の劣化

- 天井裏の配管からの漏水

- 窓サッシ周辺の防水不良

特にアパートやマンションの最上階の部屋では屋根直下となるため、風雨の影響を直接受けやすく、天井からの水漏れが多く見られます。また、雨が強い日や台風後などに突然発生することも多く、自然災害が引き金となるケースもあります。

賃貸住宅で雨漏りが発生したときの対応と対策を徹底解説

賃貸物件に住んでいると、自分の家ではない分、トラブルが起きた際に「どこまでが自分の責任なのか?」「誰に連絡すればいいのか?」と戸惑うことがあるでしょう。特に、雨漏りのような建物の構造に関わるトラブルは、放置すると生活への支障だけでなく、家財や家具、家電への被害にもつながる重大な問題です。

この記事では、賃貸住宅における雨漏りトラブルの対応方法と責任の所在、修理の進め方や注意点、相談すべき相手など、入居者にとって重要なポイントを丁寧に解説します。賃貸トラブルの中でも頻度の高いこの問題に備えて、事前に知識を深めておきましょう。

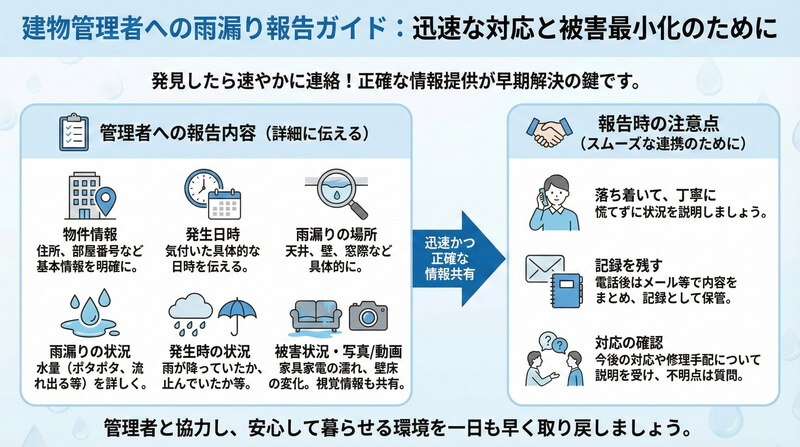

建物管理者への報告

雨漏りを発見したら、建物の被害を最小限に抑え、早期解決を図るために、速やかに管理会社または大家に連絡することが重要です。正確かつ詳細な情報提供は、迅速な対応と適切な修理に繋がります。

管理者への報告内容

- 物件情報: 住所、部屋番号などの基本情報を明確に伝えましょう。

- 雨漏り発生日時: いつ雨漏りに気付いたのか、具体的な日時を伝えましょう。

- 雨漏りの場所: 天井、壁、窓際など、具体的にどの場所から漏水しているのかを伝えましょう。

- 雨漏りの状況: 水滴がポタポタと落ちているのか、水が流れ出ているのかなど、漏水量や状況を詳しく説明しましょう。

- 雨漏り発生時の状況: 雨が降っていたか、雨が止んでいたかなど、雨漏りが発生した際の状況を伝えましょう。

- 被害状況: 家具や家電が濡れていないか、壁紙や床に変化がないかなど、被害状況を伝えましょう。

- 写真や動画: 可能であれば、雨漏りの様子を写真や動画で撮影し、管理者に共有しましょう。視覚的な情報があれば、状況をより正確に把握してもらうことができます。

報告時の注意点

- 落ち着いて、丁寧に: 慌てずに、落ち着いて状況を説明しましょう。

- 記録を残す: 電話で報告した場合は、後ほどメールなどで報告内容をまとめ、記録として残しておきましょう。

- 対応の確認: 管理者から、今後の対応や修理の手配について説明を受け、不明な点があれば質問しましょう。

迅速かつ正確な情報共有は、雨漏り問題の早期解決に不可欠です。管理者と協力し、安心して暮らせる環境を取り戻しましょう。

修理の流れと期間

雨漏りの修理は、原因究明から実際の工事まで、いくつかの段階を経て進められます。修理期間は雨漏りの規模や原因によって大きく異なりますが、大まかな流れと期間の目安を把握しておくことで、安心して修理を待つことができます。

雨漏り修理の流れ

- 管理者への報告: 雨漏りを発見したら、速やかに管理会社または大家に連絡し、状況を報告します。

- 業者による現地調査: 管理会社または大家が手配した専門業者が、雨漏りの原因を特定するために現地調査を行います。屋根の点検、外壁の調査、雨漏り箇所の確認などを行います。

- 原因究明と修理方法の提案: 現地調査の結果に基づき、雨漏りの原因を特定し、最適な修理方法を提案します。

- 見積もり提示: 提案された修理方法に基づき、見積もりが提示されます。

- 修理工事の実施: 見積もりに合意すれば、修理工事の日程が調整され、専門業者が修理を行います。

- 修理完了確認: 修理完了後、入居者立ち会いのもとで、雨漏りが止まっているかを確認します。

雨漏り修理期間の目安

- 軽微な雨漏り: 原因が特定しやすく、小規模な修理で済む場合は、数日程度で完了することがあります。

- 中規模な雨漏り: 屋根の一部補修や外壁のシーリング工事などが必要な場合は、1週間から2週間程度かかることがあります。

- 大規模な雨漏り: 屋根の葺き替えや外壁の大規模修繕などが必要な場合は、数週間から数ヶ月かかることがあります。

修理期間中の注意点

- 安全確保: 修理工事中は、足場が組まれたり、作業音が発生したりすることがあります。安全に配慮し、作業員の指示に従いましょう。

- 仮住まいの検討: 大規模な修理が必要で、長期間の工事となる場合は、一時的に仮住まいを検討する必要があるかもしれません。管理会社または大家に相談しましょう。

- 保険金の請求: 火災保険に加入している場合は、雨漏りによる被害が補償対象となるか確認し、必要であれば保険金請求の手続きを行いましょう。

雨漏り修理は、専門業者に依頼することで、確実に問題を解決することができます。安心して修理を任せ、快適な住環境を取り戻しましょう。

修理の費用負担と責任の所在

雨漏り修理の費用負担については、契約内容と発生原因によって異なりますが、多くの場合、貸主側の責任であることが民法でも定められています。たとえば屋根や外壁の劣化、コーキングの破断など建物の老朽化に起因する場合、入居者に過失がなければ修繕費は大家さんまたは管理会社が負担するのが一般的です。

ただし、例えばベランダに物を放置して排水口が詰まり、そこから水が溢れて下階に漏れたなど、入居者に明確な過失があるケースでは、入居者に一部または全額の損害賠償責任が生じることもあります。

また、被害が家財に及んだ場合には、火災保険(家財保険)が使えるかを確認しておきましょう。通常、賃貸入居時に加入を求められる保険には、こうした水濡れ被害に対応した項目が含まれていることが多く、場合によっては保険金で家財の補償を受けられる可能性があります。

雨漏り修理が完了するまでの間の生活

雨漏り修理が完了するまでの間、入居者は雨漏りによるストレスや二次被害を最小限に抑えるための工夫が必要です。適切な対策を講じることで、快適な生活環境を維持することができます。

雨漏り箇所周辺の対策

- 家具・家電の移動: 雨漏り箇所の下や近くに家具や家電がある場合は、濡れない場所に移動させましょう。特に、電気製品は漏電の危険性があるため、注意が必要です。

- 防水シートの設置: 雨漏り箇所の下にバケツやタオルを置くだけでなく、防水シートやブルーシートを広げて覆うことで、床や周囲への水濡れを防ぐことができます。

- 養生テープの使用: 防水シートを固定するために、養生テープを使用すると効果的です。

- 定期的な水の除去: バケツや容器に溜まった水を定期的に捨て、溢れないように注意しましょう。

室内の湿度管理

- 換気: 窓を開ける、換気扇を回すなどして、こまめに換気を行い、湿気を逃がしましょう。

- 除湿機の活用: 除湿機を使用することで、室内の湿度を下げることができます。特に、梅雨時期や雨の多い時期は、除湿機を稼働させる時間を増やすと効果的です。

- エアコンの除湿機能: エアコンに除湿機能がある場合は、活用することで室内の湿度を下げることができます。

- 扇風機の使用: 扇風機を回すことで、空気の流れを作り、湿気を拡散させる効果があります。

カビ対策

- カビの早期発見: 雨漏りによって発生した水濡れは、カビの温床となるため、定期的に壁や天井をチェックし、カビの発生がないか確認しましょう。

- カビ取り剤の使用: カビを発見した場合は、市販のカビ取り剤を使用し、速やかに除去しましょう。

- 消毒用エタノールの使用: カビ取り剤を使用した後は、消毒用エタノールで拭き取り、カビの再発を予防しましょう。

その他の注意点

- 雨漏り箇所の確認: 雨が降るたびに、雨漏り箇所を確認し、状況が悪化していないかチェックしましょう。

- 管理会社への連絡: 雨漏りの状況が悪化した場合は、すぐに管理会社に連絡し、対応を依頼しましょう。

雨漏り中の生活は不便を伴いますが、工夫次第で快適に過ごすことができます。できることから対策を始め、安心して過ごせる環境を確保しましょう。

法的な観点から見た入居者の権利

雨漏りは、入居者の生活環境を脅かす深刻な問題です。しかし、日本の法律では、賃貸物件における修繕義務は基本的に大家または管理会社にあり、入居者が自費で修理を行う必要はありません。

民法第606条:賃貸人の修繕義務

民法第606条では、「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と定められています。これは、雨漏りなど、賃貸物件の通常の使用を妨げるような不具合が生じた場合、大家または管理会社が修繕責任を負うことを意味します。

入居者が行使できる権利

- 修繕請求権: 雨漏りなどの不具合を発見した場合、入居者は大家または管理会社に対して、速やかに修繕を請求する権利があります。

- 家賃減額請求権: 雨漏りによって部屋の使用が制限されたり、生活に支障が生じたりする場合は、家賃の減額を請求することができます。減額の程度は、雨漏りの程度や期間などによって異なります。

- 損害賠償請求権: 雨漏りによって家具や家電が損傷したり、健康被害が生じたりした場合、大家または管理会社に対して損害賠償を請求することができます。

- 契約解除権: 雨漏りが深刻で、改善の見込みがない場合、契約を解除することができます。ただし、契約解除には一定の要件があるため、事前に法律の専門家に相談することをおすすめします。

注意点

- 契約書の内容確認: 賃貸借契約書に、雨漏りに関する特約条項がある場合は、その内容を確認しましょう。

- 証拠の確保: 雨漏りの状況を写真や動画で記録しておくと、後々の交渉や請求の際に役立ちます。

- 専門家への相談: 権利行使や交渉に不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

雨漏り発生時は、落ち着いて状況を把握し、ご自身の権利を理解した上で、大家または管理会社と適切なコミュニケーションをとりましょう。

雨漏りの主な原因とよくある箇所

雨漏りの原因にはさまざまなものがありますが、賃貸住宅で特に多いのは以下のような構造上の劣化です。

- 屋根材や防水シートの老朽化

- 外壁のクラック(ひび割れ)

- コーキング(シーリング材)の劣化

- 天井裏の配管からの漏水

- 窓サッシ周辺の防水不良

特にアパートやマンションの最上階の部屋では屋根直下となるため、風雨の影響を直接受けやすく、天井からの水漏れが多く見られます。また、雨が強い日や台風後などに突然発生することも多く、自然災害が引き金となるケースもあります。

管理会社・大家とのやりとりの注意点

雨漏りが発生したときには、対応のスピードが大切です。連絡が遅れると、被害が拡大し、結果的に修繕費用や生活への影響も大きくなります。すぐに管理会社へ電話やメールで具体的に伝えると同時に、以下のようなことを意識すると良いでしょう。

- 記録を残す(日時、内容、写真)

- やり取りはできれば文章でも残す

- 修理の見積もりや工事日程を事前に確認

また、管理会社の対応が遅かったり不十分だったりする場合は、消費生活センターや住宅紛争処理機関に相談することも可能です。特に「放置された」「補修がなされない」「家賃減額に応じない」といったケースでは、第三者に介入してもらうことも有効です。

家賃減額・契約解除など、雨漏りによる生活被害の交渉

雨漏りによって通常の生活が送れないほどの状態になった場合、賃料の減額交渉や契約の解除を申し出ることも法律上認められています。たとえば、天井から雨が垂れてきて寝室が使えない、長期間放置されてカビが発生したなど、「通常の使用ができない状態」に該当する場合は、賃貸人の債務不履行を理由として、以下のような対応を求めることができます。

- 修繕完了までの家賃減額交渉

- 早期の修繕対応要求

- 契約の中途解除請求

これらの交渉を行う際には、被害の程度がわかる証拠資料(写真、動画、日記、やり取りの記録など)が有効です。

賃貸借契約で確認しておくべき雨漏り関連の条項

入居時に交わした賃貸借契約書には、修繕責任の範囲や保険の加入義務が明記されている場合があります。特に以下の点について、あらかじめ確認しておくことが重要です。

- 建物の修繕義務が貸主側にあること

- 火災保険の補償範囲(家財、水濡れ含むか)

- 自然災害時の対応と責任分担

- 損害賠償に関する免責事項の有無

これらを理解しておけば、実際に雨漏りが起きたときに、安心して対応できるようになります。

自分でできる応急処置と注意点

入居者が自分でできる範囲の応急処置としては、以下のような対応が考えられます。

- バケツや雑巾で漏れを受け止める

- 家具や電化製品を安全な場所に移動させる

- ブレーカーを切る(漏電が心配な場合)

ただし、自分で屋根に上る、天井を開けるといった専門的な作業は危険であり、専門業者による修理が必要です。素人判断での修理は二次被害の原因にもなりかねないため、絶対に避けましょう。

雨漏りトラブルを防ぐための事前対策

入居者の立場でできる雨漏り対策は限られていますが、以下のようなことを意識することで、被害の拡大を防ぐことができます。

- ベランダの排水口は定期的に清掃する

- カビやシミを見つけたら早めに報告する

- 外壁や天井の異変に気づいたら写真を撮っておく

また、定期的な建物点検や大雨・台風のあとに状況を確認することで、異常を早期に発見できる可能性もあります。

まとめ:トラブル時の冷静な対応と、契約内容の理解が重要

賃貸物件での雨漏りは、誰にとっても突然で困惑するものですが、冷静に対応し、契約上の責任と修繕義務を理解することで、被害を最小限に抑えることができます。

まずは管理会社または大家に迅速に連絡を取り、写真や記録を残し、必要に応じて保険を活用。さらに、生活に支障がある場合は家賃減額や契約解除についての相談も視野に入れるとよいでしょう。

**「住まいの安全」は、貸主と借主の協力で成り立つもの。**正しい知識を持ち、信頼関係のあるやり取りを心がけることが、トラブル解決の第一歩となります。