屋根からの雨漏りは、家全体に影響を及ぼす深刻な問題です。瓦屋根は日本の伝統的な建築様式でありながら、時に雨漏りの原因となることがあります。この記事では、屋根瓦の雨漏りが発生した際の応急処置の方法を紹介します。素人でも理解しやすいように、基本から実践的なステップまで、分かりやすく解説していきます。

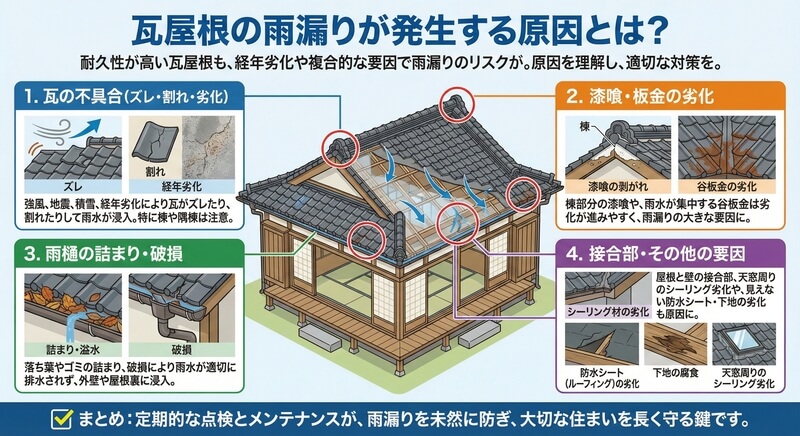

瓦屋根の雨漏りが発生する原因とは?

瓦屋根は一般的に耐久性が高く、寿命も長いとされています。陶器瓦であれば50年以上持つことも珍しくありませんが、すべての部材が同じように長持ちするわけではありません。特に、棟部分に使われる「漆喰(しっくい)」や、谷板金、屋根下地の防水層などは劣化が進みやすく、それが雨漏りの大きな要因になります。

また、地震や台風などによる揺れや強風で瓦がずれてしまうこともあります。この「ズレ」が生じると、瓦同士の隙間から雨水が侵入しやすくなり、屋根裏に水が染み込んでしまうのです。その他にも、瓦の割れや欠け、コーキングの劣化、漆喰の剥がれなどが原因となるケースが多いです。

雨漏りの原因を理解しよう

雨漏りは、住宅の快適性や建物の寿命に深刻な影響を及ぼす問題です。特に瓦屋根の場合、様々な要因が重なって雨漏りが発生します。原因を理解し、適切な対策を講じることで、大切な住まいを守ることができます。

瓦屋根の雨漏りの主な原因

- 瓦のずれや割れ:

- 強風や地震、積雪などによって瓦がずれたり割れたりすると、そこから雨水が浸入しやすくなります。

- 特に、棟瓦や隅棟瓦は風雨にさらされやすく、破損しやすい箇所です。

- また、経年劣化によって瓦が脆くなり、わずかな衝撃でも割れることがあります。

- 老朽化による瓦の劣化:

- 瓦は、紫外線や雨風、凍結融解などの影響を受けて徐々に劣化していきます。

- 表面にひび割れや剥がれが生じたり、防水性が低下したりすると、雨水が浸入しやすくなります。

- 特に、セメント瓦は経年劣化が早く、定期的なメンテナンスが必要です。

- 雨樋の詰まりや破損:

- 雨樋は、屋根に降った雨水を効率的に排水する役割を果たしています。

- 落ち葉やゴミが詰まったり、破損したりすると、雨水が溢れ出し、外壁や屋根裏に浸入する原因となります。

- 定期的な清掃や点検が必要です。

- 屋根と壁の接合部の不備:

- 屋根と壁の接合部には、雨水の浸入を防ぐための板金やシーリング材が使用されています。

- これらの部材が劣化したり、施工不良があったりすると、隙間から雨水が浸入しやすくなります。

- 特に、谷板金は雨水が集中するため、注意が必要です。

その他の雨漏りの原因

上記以外にも、以下のような原因が考えられます。

- 防水シート(ルーフィング)の劣化:

- 屋根材の下に敷かれている防水シートは、雨水の浸入を防ぐ重要な役割を果たします。

- 経年劣化や施工不良により破損すると、雨漏りの原因となります。

- 下地の腐食:

- 屋根の下地材が腐食すると、瓦を支えきれなくなり、雨漏りの原因となります。

- 湿気が溜まりやすい北側の屋根や、日陰になる部分は特に注意が必要です。

- 天窓や換気扇周りのシーリング材の劣化:

- 天窓や換気扇の周りには、雨水の浸入を防ぐためのシーリング材が使用されています。

- 経年劣化によりひび割れや剥がれが生じると、そこから雨水が浸入しやすくなります。

これらの原因を理解し、定期的な点検と適切なメンテナンスを行うことで、雨漏りを未然に防ぎ、大切な住まいを長く守ることができます。

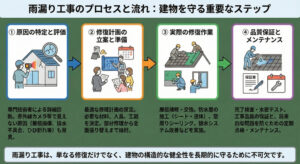

雨漏りの発見と応急処置の準備

雨漏りを発見したら、まずは落ち着いて状況を把握し、適切な応急処置の準備を行いましょう。雨漏りの箇所を特定し、浸水の範囲や程度を確認することが重要です。天井や壁のシミや水滴の痕跡、雨漏りの音などを頼りに、発生源を特定しましょう。次に、応急処置に必要な道具や材料を準備します。防水シートやブルーシート、ビニール袋、バケツ、テープ、タオルなどが役立ちます。屋根に上る必要がある場合は、安全確保のため、ヘルメットや安全帯、滑りにくい靴などを必ず着用しましょう。また、天候や時間帯によっては、専門業者に連絡し、状況を説明して指示を仰ぐことも大切です。

応急処置の実施方法

雨漏りの原因を特定したら、速やかに応急処置を行いましょう。応急処置は一時的な対策ですが、被害の拡大を防ぎ、本格的な修理までの時間を稼ぐために非常に重要です。

瓦の雨漏りに対する応急処置

- 瓦のずれや割れが原因の場合:

- 安全第一: 必ずヘルメットや安全帯を着用し、足場を確保してから作業しましょう。

- 瓦の補正: ずれている瓦を丁寧に元の位置に戻します。無理に戻すと、瓦が割れる可能性があるので注意が必要です。

- 割れた瓦の除去と保護: 割れた瓦は取り除き、その部分に防水シートやブルーシートを被せ、テープでしっかりと固定します。これにより、雨水の浸入を防ぐことができます。

- 老朽化が原因の場合:

- 応急的な防水: 老朽化した瓦の上に防水シートやブルーシートを被せ、テープで固定します。

- 専門業者への相談: 瓦の交換が必要な場合は、早急に専門業者に連絡し、修理を依頼しましょう。

- 雨樋の詰まりが原因の場合:

- 詰まりの除去: 雨樋に溜まった落ち葉やゴミを取り除き、水がスムーズに流れるようにします。

- 破損箇所の補修: 雨樋が破損している場合は、テープや補修キットで応急処置を行います。

その他の応急処置

- 室内の保護: 雨漏りしている箇所の真下にバケツを置き、床や家具が濡れるのを防ぎます。

- 漏電に注意: 雨漏りが電気配線に達している場合は、感電の危険性があります。ブレーカーを落とし、電気の使用を控えましょう。

応急処置の注意点

- 応急処置はあくまで一時的な対策です。 専門業者による本格的な修理が必要です。

- 屋根に上る際は、十分に注意し、安全を確保しましょう。 必要に応じて、専門業者に依頼してください。

- 雨漏りの状況によっては、応急処置が難しい場合があります。 その場合は、無理せず専門業者に相談しましょう。

雨漏りが起きやすい場所と特徴を把握しよう

雨漏りが発生する場所は、屋根全体の中でもある程度パターンがあります。特に多いのが、屋根の頂部にある「棟」、屋根の接合部である「谷」、壁と接する「取り合い部」、そして屋根の軒先です。これらの場所は構造的に水が溜まりやすかったり、風雨の影響を直接受けやすいため、劣化が進みやすくなります。

特徴としては、雨が降った後に天井にシミが現れる、ポタポタと水が垂れてくる、カビ臭がする、といった現象が見られます。特に「時」としては、梅雨や台風の季節、または冬の雪解け後に雨漏りが多く報告されています。

雨漏りの修理方法とそれぞれの違い

瓦屋根の修理方法は、被害の程度や場所によって大きく異なります。軽微なものであれば、ズレた瓦の調整やコーキング材での補修で対応可能ですが、広範囲に及ぶ場合は「葺き替え(ふきかえ)」という大掛かりな工事が必要になることもあります。

たとえば、棟の漆喰が劣化していた場合は「棟の漆喰詰め直し」、割れた瓦が数枚ある場合は「部分差し替え」、屋根全体の下地材や防水シートが劣化している場合は「葺き替え工事」が行われます。葺き替えには、新しい瓦を使うことで耐久性が向上し、今後数十年にわたって雨漏りの心配を減らすというメリットもあります。

業者選びと「無料調査」サービスの活用法

修理業者を選ぶ際は、「無料調査」を提供している会社を選ぶとよいでしょう。現地調査を通じて雨漏りの原因や修理箇所を正確に見極めてもらえることは、正確な見積もりや工事の品質に直結します。

また、雨漏り専門業者の中には、火災保険の申請手続きまでサポートしてくれるところもあります。特に、自然災害による瓦の破損などが原因であれば、火災保険を使って修理費用を軽減できる可能性があります。このように、無料調査から火災保険の活用までトータルに対応できる業者を選ぶことが、結果的に安心でお得な修理につながります。

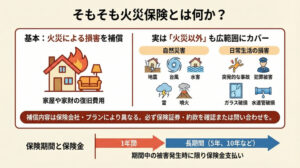

火災保険で瓦屋根の修理費用が軽減できるケースとは?

火災保険は「火事」だけを対象にしたものではなく、「風災」「雪災」「雹災」といった自然災害にも適用されます。台風によって瓦が飛ばされた、積雪で棟が崩れたといった場合は、火災保険で修理費がカバーされることが多いです。

ただし、経年劣化や施工不良など、自然災害とは無関係な理由による雨漏り修理は補償対象外となることが一般的です。申請には、被害状況の写真、業者による被害報告書、見積書などが必要で、内容に不備があると保険金が支払われないこともあります。だからこそ、保険対応に慣れている業者に依頼することが重要になります。

修理後の耐久性を高めるポイントと予防策

修理が終わった後も、瓦屋根のメンテナンスを続けていくことが大切です。瓦自体の耐久性は高くても、周囲の漆喰やコーキング、下地の劣化は避けられません。定期的な点検、特に台風や大雨の後には屋根の状態を確認しておくと安心です。

また、現在使用している瓦が古い場合は、新しい瓦に取り替えることで防災性能や耐久性を高めることも可能です。最近の瓦は軽量で地震に強いものや、遮熱・断熱性を兼ね備えた高機能な製品も登場しており、リフォーム時にはそうした選択肢も検討してみる価値があります。

雨漏り予防のための日常管理

雨漏りを未然に防ぎ、建物を長持ちさせるためには、専門家による修理だけでなく、日頃からの定期的なメンテナンスが重要です。瓦屋根の寿命を延ばし、快適な住環境を維持するために、以下の点に注意して日常的な管理を行いましょう。

屋根瓦の定期的な点検

- 年2回の点検を推奨:

- 梅雨入り前と台風シーズン後など、雨風の影響を受けやすい時期に、屋根全体を点検しましょう。

- 瓦の割れ、ズレ、ひび割れ、塗装の剥がれなどを確認し、異常があれば早めに修理します。

- 特に、棟瓦や隅棟瓦、谷板金など、雨水が集中しやすい箇所は入念にチェックしましょう。

- ドローンを活用した点検:

- 高所での作業が困難な場合は、ドローンを活用した点検サービスを利用するのも有効です。

- 空から屋根全体を撮影し、詳細な画像で瓦の状態を確認できます。

雨樋の定期的な清掃と点検

- 年2回の清掃を推奨:

- 落ち葉やゴミが詰まっていると、雨水が溢れ出し、雨漏りの原因となります。

- 特に、秋は落ち葉が多く、詰まりやすい時期なので注意が必要です。

- 雨樋が破損している場合は、修理または交換が必要です。

早めの対応

- 小さな異変を見逃さない:

- 瓦の小さなひび割れや、雨樋のわずかな変形でも、放置すると大きな問題に発展する可能性があります。

- 早めに専門業者に相談し、適切な修理を行いましょう。

周囲の環境整備

- 屋根に影響を与える樹木の剪定:

- 屋根の近くに樹木がある場合は、定期的に剪定を行い、枝葉が屋根に当たらないようにしましょう。

- 落ち葉が雨樋に詰まるのを防ぐためにも、こまめな清掃が必要です。

その他の注意点

- 屋根裏の点検:

- 天井裏にシミやカビがないか、雨漏りの痕跡がないか定期的に確認しましょう。

- 屋根裏の換気を良くすることも、湿気を防ぎ、雨漏り予防に効果的です。

- 防水塗料の塗り替え:

- 瓦屋根の表面に防水塗料を塗ることで、瓦の劣化を防ぎ、防水性を高めることができます。

- 塗料の種類や塗り替え時期は、専門業者に相談しましょう。

まとめ:日々の心がけで雨漏りを防ぎ、快適な住まいを

雨漏り予防は、日々の小さな心がけの積み重ねが大切です。定期的な点検とメンテナンスを行い、早期発見・早期対処を心がけることで、大切な住まいを雨漏りから守り、長く快適に暮らすことができます。

まとめ:雨漏りは早めの対処と確実な修理がカギ

瓦屋根の雨漏りは、「どこから漏れているのか」「何が原因なのか」を特定することが、適切な修理の第一歩です。棟や漆喰、瓦のズレや破損といった箇所は見た目にはわかりにくいこともあり、専門家による点検が重要です。

自分で直すことが難しいと判断した場合は、まずは無料調査を活用して業者に現地を確認してもらいましょう。そして、火災保険が使えるかどうかも含めて相談しておくと、思わぬ出費を避けることができます。

雨漏りは「たまたま起きたトラブル」ではなく、「建物からの警告」です。放置せず、早めの対応で大切な住まいを守りましょう。

「屋根雨漏りのお医者さん」は雨漏り修理の専門業者!

「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏り修理の専門業者として住宅や建物のさまざまな雨漏りトラブルに対応しています。

屋根だけでなく、ベランダやバルコニー、外壁、窓まわり、サッシ、天窓など、建物の構造全体を見渡しながら原因を丁寧に調査し、最適な修理方法を提案・施工しています。特に原因調査に力を入れており、目視だけでなく、必要に応じて散水調査など詳細な診断を行うことで、表面化しにくい内部の雨漏り原因も見逃しません。

在籍しているのは、一級建築板金技能士や屋根診断士といった有資格者で、豊富な現場経験をもとにした高い技術力と判断力が強みです。調査から見積り、施工、アフターサービスに至るまで、すべてを一貫対応する体制が整っており、外部業者に委託せず、自社で完結するため、品質管理も徹底されています。

また、火災保険を活用した雨漏り修理の相談にも対応しており、申請のための現場写真や書類作成のサポートも行っています(※保険適用の可否は保険会社の判断によります)。戸建て住宅だけでなく、マンションやアパート、ガレージ、工場、店舗など、さまざまな建物の実績があり、法人やオーナー様からの依頼も増えています。

「屋根雨漏りのお医者さん」は、地域や規模にとらわれず、全国で対応を進めており、信頼できる職人ネットワークを活かして、各地域で迅速かつ丁寧なサービスを提供しています。お問い合わせは電話やLINE、メールフォームから可能で、初めての方でも相談しやすい体制が整っています。

長年の実績と、誠実な対応、高い技術力により、多くのお客様から厚い信頼を得ている「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏りに悩むすべての方の強い味方です。どこから雨が入っているのかわからない、以前修理したのに再発してしまったという方も、まずはお気軽にご相談ください。調査・見積もり無料で行っております。