冬の厳しい寒さが続く地域では、家屋に関するさまざまなトラブルが発生します。その中でも、「雪庇(せっぴ)」が原因で雨漏りが起こるという事例は、意外と知られていないものです。しかし、雪庇が引き起こす問題は軽視できず、放っておくと住まいに深刻なダメージを与えることもあります。雪庇が屋根からせり出し、その重さや溶けた水分が建物に負担をかけることで、雨漏りや屋根の破損を引き起こすのです。

この記事では、雪庇と雨漏りの関係について分かりやすく解説し、原因や具体的な対策について詳しくお伝えします。雪庇がもたらすリスクを知り、しっかりと備えることで、冬場の雨漏り被害から大切な家を守りましょう。自宅の安全を守るためにも、ぜひ最後までお読みください。

雪庇とは?その特徴と危険性を解説

雪庇とは、屋根の端部分に積もった雪がせり出してできる雪の庇(ひさし)のことを指します。特に北海道や札幌のように冬の積雪量が多い地域では、雪庇が非常に発生しやすい環境にあります。雪庇は屋根の形状、勾配、風向き、気温変化、建物の構造により大きくなったり小さくなったりしますが、放置すると落下や破損、雨漏りを引き起こす危険が高まります。

雪庇が発生しやすい屋根には、次のような特徴があります。

- フラットに近い屋根形状

- スノーダクト排水方式を採用している住宅

- 屋根断熱が弱い建物

- 地域特有の強い季節風の影響を受けやすい住宅

特にスノーダクトが設置されている建物では、雪解け水がうまく排水できず、屋根の一部に溜まりやすくなり、雪庇ができる確率が高まります。

雪庇が雨漏りを引き起こす理由

「雪庇と雨漏りにはどういう関係があるの?」と思われる方も多いかもしれません。一見無関係に思える雪庇と雨漏りですが、実は密接な関わりがあります。雪庇が屋根に及ぼす影響やその重みによって、さまざまなトラブルが引き起こされるのです。

1. 雪庇の重みで屋根や軒先が破損する

雪庇は、見た目以上に重たいものです。積雪や氷が混ざり合っているため、その重さは数百キロに達することも珍しくありません。特に、広範囲にわたって雪庇が形成されると、その重みが一点に集中することで屋根や軒先に大きな負荷がかかります。その結果、屋根材が割れたり、歪んだりすることで、そこから雨水が侵入し、雨漏りが発生するのです。

さらに、屋根の劣化が進んでいる場合や、軽量な金属屋根の場合には、雪庇の重さに耐えられずに屋根材が変形しやすくなります。一度でも損傷が起きると、その隙間から雪解け水が浸入し、屋根裏や天井に水が広がる危険があります。これは、特にメンテナンスが不十分な住宅で発生しやすい問題です。

2. 雪解け水が雨漏りを引き起こす

雪庇が形成された後、気温が上昇すると少しずつ雪が溶け始めます。この溶けた雪解け水が屋根や外壁に流れ込み、防水処理が不十分な場所や隙間から浸水することで雨漏りが起こります。特に、屋根に施されている防水シートが劣化していたり、瓦や金属板にズレやヒビがある場合には、その隙間から水が簡単に侵入してしまいます。

さらに、雪庇が雨樋を塞いでしまうことで、通常であれば排水されるはずの水が行き場を失い、屋根裏や室内へと漏れ出すこともあります。雨樋の詰まりは見落としやすい問題ですが、雪庇が形成されやすい地域では特に注意が必要です。

3. 氷のダムができる「アイスダム現象」

雪庇が形成される際に屋根に氷が張り付き、これが「アイスダム現象」と呼ばれる問題を引き起こします。アイスダムは、屋根の一部に氷の壁ができることで、雪解け水が正常に流れずに屋根の上に溜まってしまう現象です。この溜まった水が屋根材の隙間から浸水することで、天井や壁にシミや雨漏りが発生するのです。

アイスダムは、屋根の断熱性能が不十分な場合や、屋根の一部に温度差が生じることで起きやすくなります。特に、屋根の先端部分に氷が溜まりやすく、屋根の排水機能を完全に妨げてしまうため、早期に対策を取らないと被害が拡大する恐れがあります。

こうした理由から、雪庇は雨漏りを引き起こすリスクが非常に高いといえます。雪庇の重さや雪解け水、氷の問題が複合的に影響するため、雪庇を放置することは住まいにとって大きな危険となります。

雪庇による雨漏りの被害例

実際に雪庇が原因で雨漏りが発生した事例は多く、冬が厳しい地域では日常的に報告されています。例えば、ある住宅では冬の終わり頃、天井から水がぽたぽたと滴り始め、調査の結果、雪庇の重みで軒先が破損し、その隙間から雪解け水が侵入していたことが判明しました。この住宅では、天井材の張り替えと屋根の補修に多額の費用がかかりました。

また、別の住宅では氷のダムが原因で屋根に水が溜まり、気づいた時には天井や壁に大きなシミが広がっていたという事例もあります。氷の壁が排水を妨げたことで、屋根の防水層に水圧がかかり、結果的に雨漏りが発生したのです。このような被害は、修繕が遅れると天井裏の木材の腐食やカビの発生にもつながり、住宅全体の寿命を縮めることになります。

被害を未然に防ぐためには、日頃から雪庇の形成に注意し、早めに対策を取ることが重要です。

札幌地域で多い雪庇トラブル事例

札幌で実際に発生した雪庇トラブルの事例を紹介します。

- 雪庇の落下で隣家のカーポートを破損

- 積雪による屋根の板金剥がれから雨漏り

- スノーダクトの氷詰まりにより室内に大量の水漏れ

- 雪解け後に外壁内部まで雨水が侵入してカビが発生

いずれも、適切な時期に雪下ろしや屋根点検を行っていれば防げたトラブルばかりです。

雪庇による雨漏りを防ぐためにできる対策方法

では、雪庇による雨漏りを防ぐために具体的にどのような対策が有効なのでしょうか。

雪庇防止金具の設置

屋根の先端に雪庇防止金具を設置することで、雪がせり出して庇を作るのを防ぐことができます。最近では耐久性の高い製品やデザイン性を考慮したものも登場しており、リフォーム時に取り付けるケースが増えています。

屋根断熱と排水性能の向上

屋根裏の断熱性能を高めることで、屋根の温度を均一に保ち、雪の不自然な溶けを防止できます。また、スノーダクトや樋の排水能力を見直すリフォームも効果的です。

定期的な点検と雪下ろし作業

冬場には専門業者による定期的な屋根点検を実施し、必要に応じて雪庇の撤去作業を依頼することが大切です。特に屋根勾配が緩い場合や、落雪リスクが高い地域では重要な対策となります。

スノーヒーターの活用

屋根にスノーヒーターを設置することで、氷や雪の蓄積を防ぎ、雪庇の発生を抑制できます。ただし、適切な使用方法を守らないと電気代が高騰するため、専門家による設置と指導が必須です。

札幌での修理工事方法と費用目安

札幌地域では、雪庇トラブルに特化したリフォームや工事メニューを用意している業者が多く存在します。

修理工事方法

- 板金の交換・補修

経年劣化した屋根板金を交換または部分補修します。 - 防水層の再施工

雨漏りが進行している場合は、防水シートや防水材を新たに施工します。 - スノーダクト排水改良工事

詰まりやすいスノーダクトを改善し、排水性能を向上させます。 - 屋根全体リフォーム

老朽化が進んでいる場合、屋根全体のリフォームを検討するケースもあります。

費用目安

工事内容や建物の規模、劣化の度合いによって異なりますが、板金補修や部分防水工事なら比較的リーズナブルに対応可能です。一方、全面リフォームやスノーダクト改良工事は費用が高くなる傾向があります。火災保険が適用できるケースも多いため、まずは無料相談や見積もりを依頼することをおすすめします。

業者選びのポイントとは?

雪庇対策や雨漏り修理を依頼する際は、以下のポイントを押さえて業者選びを行いましょう。

- 札幌地域での施工実績が豊富

- 火災保険対応のサポートができる

- 雪庇対策の知識や施工ノウハウを持っている

- 保証制度がしっかりしている

- 無料診断や明確な見積もりを提示してくれる

良い業者を見つけることで、後々のトラブル防止にもつながります。

火災保険を活用して雪庇による雨漏り修理をサポート!知っておきたいポイントをガイド

屋根からの落雪や雪庇による雨漏りトラブルは、修理費用が高額になることもあります。

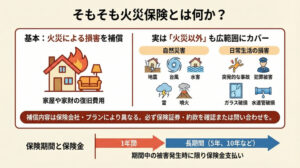

そんな時に心強い味方となるのが火災保険です。

「火災」という名前ですが、実は火事以外にも自然災害による建物の損害に対応できるケースが多く、うまく活用することで自己負担を大幅に軽減できる可能性があります。

ここでは、雪庇による雨漏りや屋根破損に対して火災保険を適用するために知っておきたい基本情報を、詳しくガイドします。

雪庇による雨漏りでも火災保険は使える?

結論から言うと、

雪庇や落雪による屋根の損傷、雨漏りは、火災保険の対象となる可能性が高いです。

火災保険では、火事だけでなく、次のような自然災害による被害も補償対象に含まれています。

- 風災(台風、突風、竜巻、暴風雪など)

- 雪災(豪雪、落雪、雪庇による屋根破損、雨漏りなど)

- 雨災(豪雨による屋根や外壁の破損、雨漏り)

札幌のように冬季に大量の積雪がある地域では、雪災補償が特に重要です。

雪庇が大きくなって落下した際に屋根材を破損したり、そこから雨漏りが発生した場合、これらは「自然災害による突発的な事故」として火災保険の補償対象に該当します。

保険金請求までの流れとは?

実際に火災保険を利用する場合、どのような手順で進めればいいのでしょうか。

一般的な流れを整理しておきましょう。

1. 被害発生後すぐに現場の写真を撮る

屋根の破損箇所や室内の水漏れ跡、落雪の跡など、できるだけ多くの写真を撮影しておきます。

屋根の上は危険なので、無理をせず、見える範囲や専門業者に依頼して撮影してもらう方法もあります。

2. 保険会社または代理店に連絡

被害内容を伝え、保険が適用できるかどうかの確認を行います。

ここで「雪庇による破損」と正確に説明することが重要です。

3. 修理業者に現場調査と見積もりを依頼

火災保険申請には、工事見積書と現場調査報告書が必要となります。

実績のある業者に依頼すれば、保険申請用の書類作成サポートも受けられることが多いです。

4. 必要書類を提出して保険会社に申請

- 被害写真

- 修理見積書

- 現場調査報告書

- 被害状況説明書

などをまとめて提出します。

5. 保険金の支払いを待つ

申請が受理されると、保険会社の調査員が現地確認に来る場合もあります。

問題がなければ、一定期間後に保険金が振り込まれます。

火災保険を申請する際の注意点

火災保険の申請はスムーズに行いたいところですが、いくつかの注意点があります。

経年劣化は対象外

「自然災害による突発的な破損」であることが条件です。

単なる屋根材の劣化や防水層の寿命など、経年劣化が原因と判断されると補償されません。

放置による被害拡大は対象外

被害が発生した後に放置してしまい、被害が拡大した場合も保険金が減額されたり、対象外になることがあります。

被害に気付いたらできるだけ早めに相談・申請しましょう。

契約内容を必ず確認する

火災保険には、加入時に「雪災補償」を外しているプランもあります。

自分の契約がどうなっているか、今一度内容を確認しておきましょう。

雪庇による雨漏り修理で火災保険を使うメリット

火災保険を上手に活用できれば、次のような大きなメリットがあります。

- 自己負担が少なく修理できる

- 計画的な屋根リフォームも可能になる

- 落雪・雨漏りのリスクを早期に解決できる

- 住宅の資産価値を守ることができる

また、最近では「保険申請サポート込み」の業者も多く、初めて火災保険を使う方でも安心して手続きを進められる環境が整っています。

まとめ:雪庇による屋根被害には火災保険をフル活用しよう!

札幌の厳しい冬に備えるためには、屋根のメンテナンスとともに、火災保険の正しい知識を持っておくことが大切です。

雪庇による雨漏りや屋根破損が発生した場合でも、火災保険を活用すれば、費用負担を抑えてしっかりと補修・対策ができます。

「もしかして火災保険が使えるかも?」と思ったら、すぐに専門業者へ相談するのがベストです。

建物を守るため、そして大切な住まいを長持ちさせるために、火災保険をしっかり活用していきましょう!