新築住宅に住み始めて間もないのに、まさかの雨漏りに悩まされている方はいませんか?せっかくの夢のマイホームが、水漏れによって不安やストレスの原因になってしまうのはとても残念なことです。しかも新築だからこそ「こんなことが起こるはずがない」と思ってしまい、戸惑う方も少なくありません。この記事では、「新築 雨漏り 保証」というキーワードに基づき、新築住宅で雨漏りが起こった場合の対応方法や保証制度について、一般の方にも分かりやすく詳しくご紹介します。

新築でも雨漏りは起こる?その背景と原因

「新築だから安心」という考えは、多くの人が抱く理想ですが、実際には住宅を引き渡された直後に雨漏りが発生するケースも少なくありません。新築住宅の雨漏りは、構造上の問題や施工不良、防水処理の甘さなどが原因となることが多く、見た目には分からない部分で雨水が浸入し、壁や天井、屋根裏などに被害をもたらします。特に防水シートや外壁の処理が不十分だった場合、時間の経過とともに内部に水が入り込み、雨漏りという形で現れます。

雨水の浸入経路は複雑で、屋根だけでなく、外壁の隙間、サッシ回り、ベランダの防水層、さらには基礎部分など、多岐にわたります。施工の段階でわずかな不良があれば、それが数か月後、数年後に雨漏りという問題を引き起こす可能性があります。

雨漏りの主な発生箇所と被害

新築住宅で雨漏りが発生しやすいのは、主に屋根、天井、窓枠、外壁の接合部などです。特に台風や大雨といった自然災害の後には、急に雨漏りが発覚することもあります。こうした場合、天井にシミができたり、床が濡れたり、壁紙がはがれるなど、住宅の見た目と機能の両面で損害が及びます。

また、見た目には変化がなくても、内部で雨水が木部や断熱材に浸透していることも多く、時間が経つとカビや腐食、さらには耐力の低下といった深刻な構造上の問題につながる恐れもあります。これらは通常の生活では見えにくく、放置してしまうと損害賠償や大規模な補修工事が必要になるケースもあるため、早期の確認と対応が重要です。

施工ミスと瑕疵担保責任

新築住宅で雨漏りが起きた場合、まず考えられるのは施工ミスです。工事を行った業者の技術不足や、建築基準に準拠していない工法が用いられていた場合には、住宅の品質に重大な瑕疵(かし)があるとされます。このような問題は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称:品確法)により、建築後一定期間、施工業者や売主が責任を負うことになっています。

特に「主要構造部における瑕疵」は「瑕疵担保責任」の対象となり、引き渡しから10年間は無償で補修を受けられる制度があります。雨漏りはこの「主要構造部」の問題とみなされるケースが多く、制度の適用が可能なトラブルです。

ただし、すべての雨漏りが自動的に保証されるわけではありません。雨漏りの原因が「自然災害」や「経年劣化」、もしくは居住者による過失であると判断された場合には、補償の対象外となる可能性もあるため注意が必要です。

新築住宅には「住宅瑕疵担保履行法」に基づき、建築業者に対して構造上の重要部分や雨漏りなどの不具合について10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。これは、建築から10年以内に雨漏りなどの瑕疵(かし)が見つかった場合、建築業者がその修理責任を負うというものです。

この制度を支えているのが「住宅瑕疵担保責任保険」で、建築業者はこの保険に加入していることが一般的です。つまり、万が一業者が倒産していたとしても、保険会社を通じて修理が保証されるという仕組みです。これにより、購入者が不利益を被らないように法的に保護されているのです。

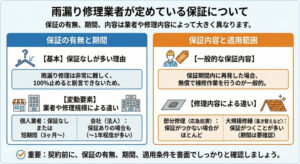

保証制度と対象条件の確認

新築住宅の保証制度には、以下の2つの柱があります。

1つ目は「品確法」に基づく10年間の瑕疵担保責任制度。これは構造耐力上主要な部分や、雨水の浸入を防止する部分(屋根や外壁など)に対して適用されます。たとえば防水工事に不備があり雨漏りが発生した場合、引き渡しから10年以内であれば、施工業者が補修の責任を負います。

2つ目は、住宅会社独自の保証制度です。内容や期間は会社によって異なり、保証期間が長い会社や、無料点検が付帯しているケースもあります。契約前には、どこまでが対象となり、どのような条件で保証が適用されるのかをしっかり確認することが大切です。

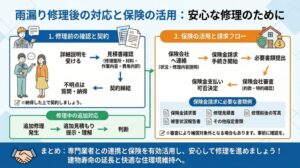

また、火災保険に加入している場合、台風や豪雨による雨漏りは保険対応が可能な場合もあります。保険内容に応じて費用の一部または全額がカバーされることもあるため、保険の利用についても相談すると良いでしょう。

雨漏りが発生したときの対応手順

万が一、新築住宅で雨漏りが起きた場合には、次の手順で対応するのが適切です。

まず、雨漏りの状況を記録します。写真や動画で天井や壁のシミ、漏れている箇所を記録しておくと、後の調査や修理依頼の際に役立ちます。その後、すぐに施工会社や販売業者に連絡を入れ、状況の確認を依頼しましょう。対応の遅れが悪化につながるため、できるだけ早く連絡することが重要です。

施工業者が来るまでの間は、応急処置としてバケツなどで水を受ける、濡れている箇所にシートを敷くなどして、家財道具への影響を最小限に抑えます。必要に応じて、防水専門業者に二次的な調査を依頼し、第三者の意見をもらうのも一つの方法です。

雨漏りの修理と費用の考え方

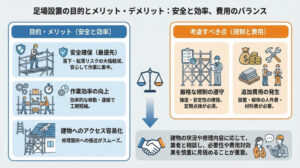

修理にかかる費用は、雨漏りの範囲や原因によって大きく異なります。軽度であれば数万円で済むこともありますが、構造にまで影響が及んでいる場合や広範囲に被害が及んでいる場合は、100万円以上の高額な修理となることもあります。

施工ミスが原因であれば、瑕疵担保責任に基づき無償で修理されることになりますが、それ以外のケースでは自己負担が発生することもあります。また、業者選びを誤ると、再発リスクや不適切な工法で再施工される可能性もあるため、実績のある会社に依頼することが肝心です。

施工業者の見極めと再発防止

優良な施工業者を見極めるには、以下のポイントが参考になります。まず、住宅保証制度に加入しているかを確認しましょう。また、過去の施工事例や口コミ、対応の丁寧さなども判断基準になります。万が一、施工業者が倒産していた場合でも、第三者機関による補償制度が使えることもあるため、保証内容の確認は非常に重要です。

さらに、再発防止のためには、定期的な点検とメンテナンスが必要です。雨漏りは、発生した後に対応するのではなく、起こさせない対策を講じることが家の寿命を延ばす鍵になります。とくに外壁塗装や防水工事などは、計画的に行っていくと安心です。

法律・制度の理解がトラブル回避の第一歩

住宅にまつわるトラブルを防ぐためには、制度や法律への理解も欠かせません。「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」や「瑕疵担保責任制度」について基本的な知識を持っておくことで、いざという時にも冷静に対応できます。これらの制度は、消費者保護の観点から設けられているため、積極的に利用することが大切です。

また、「住宅瑕疵担保履行法」に基づいて、事業者が資力確保措置(保険加入または供託)を取っていることも、万が一の補償の鍵となります。

まとめ:新築でも油断せず、雨漏り対策を万全に

新築住宅で雨漏りが発生すると、多くの人がショックを受け、不安になるものです。しかしながら、早期に状況を確認し、適切な対応を行うことで被害を最小限に抑えることが可能です。施工ミスなどが原因であれば、保証制度を利用して費用負担を抑えられる場合もあります。

重要なのは、「雨漏りは新築でも起こり得るもの」と認識し、普段から注意を払っておくこと。定期的な点検や保険の見直し、保証内容の把握など、できる準備を行っておけば、いざというときも安心です。適切な情報と信頼できる業者とのつながりを大切にし、住まいを長く快適に保ちましょう

「新築 雨漏り 保証」というテーマは、夢のマイホームにまさかのトラブルが発生したときに、誰もが直面し得る重要な問題です。新築だからといって雨漏りのリスクがゼロになるわけではありませんが、きちんと保証制度を理解し、正しい手順で対応することで被害を最小限に抑えることができます。

万が一のトラブルに備えて、日頃から書類を整理し、異常があればすぐに行動することが、住まいの安心を守る第一歩となるのです。保証を味方につけて、快適な新築ライフを長く続けていきましょう。