トップライトは室内に自然光を取り入れ、空間を明るく快適にしてくれる便利な設備ですが、屋根に設置される特性上、雨漏りのリスクを抱えている点には注意が必要です。経年劣化や施工不良が原因となり、気づかないうちに被害が広がることもあります。この記事では、トップライトの雨漏りに関する原因や対策、予防法をわかりやすく解説し、安心して使い続けるための知識をお届けします。

トップライトとは?その役割と魅力

トップライトは、屋根や天井に設ける採光用の窓で「天窓」とも呼ばれます。外壁に設置された一般的な窓とは異なり、建物の上部から直接日光を取り込める点が特徴です。とくに住宅が密集したエリアや、外壁に大きな開口部がとれない場所、20年近く経った築年数の住宅では、トップライトの設置によって部屋の明るさが格段に向上します。

トップライトの魅力は、単に採光を得られるだけでなく、室内の「解放感」や「風通し」を高める点にもあります。朝日や夕日、日中の日光が天井から差し込むことで、室内の印象が時間帯ごとに変化し、インテリアに多彩な表情を与えてくれます。これは照明では再現できない自然な明るさで、外壁や屋根のデザインと組み合わせることで、建物全体の美観にも貢献します。

さらに、通風タイプのトップライトであれば、室内にこもりがちな湿気や熱気を効率よく排出することも可能です。特に夏場は、天井付近の温度が上昇しやすくなりますが、開閉式トップライトを通じて外へ逃すことで、温度上昇を抑え、快適な室内環境を保ちやすくなります。これは結露やカビ、シロアリといった住まいの劣化リスクを防ぐうえでも役立ちます。

ただし、屋根という過酷な場所に設置されるトップライトは、板金やルーフィングなど防水処理の信頼性が問われます。棟や樋、外壁塗装との接点部分に問題があると雨水が浸入し、雨漏りの原因となる可能性があります。板金工事や工法の選定が適切でない場合、瓦屋根やスレート屋根の接合部からも漏水が起こり得ます。設置には職人の技術と、屋根全体の構造的な把握が必要不可欠です。

トップライトの導入を検討する際は、価格やデザインだけでなく、防水性能、周囲の環境、外壁との関係性まで含めて検討することが大切です。お客様の声にも多いのが、「明るさを得たが雨漏りが心配」という悩み。設置前には専門業者と相談し、適切な工事内容・費用・見積もりを確認しておくのが望ましいでしょう。

トップライトから雨漏りが起きる主な原因

雨漏りの発生は、通常の窓や外壁からよりも、トップライトから起こるケースの方が原因の特定が難しい傾向にあります。とくに雨漏りが「どこから起きているのか」を見極めるためには、経験と知識が不可欠です。

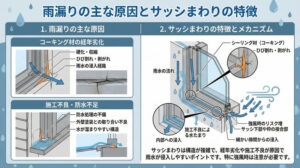

もっとも一般的なのが、シーリング材やコーキングの劣化です。これは板と窓枠の間を防ぐ重要な素材であり、直射日光や雨風に長年晒されることで徐々にひび割れや穴が生じます。築30年近く経った住宅や、外壁や屋根の補修を一度もしていない住まいではこの劣化が顕著です。

また、施工時の不備も雨漏りの原因としてよく挙げられます。たとえば、瓦を葺き替えた後にトップライト周辺の板金処理が不十分であると、接合部に水がたまりやすくなります。こうした施工ミスは「最初は問題なくても数年後に雨漏りする」という事例につながります。

さらに、可動式のトップライトでは、開け閉めを繰り返すことでパッキンが劣化し、気密性が低下してしまうこともあります。とくに防水層の劣化や雨仕舞の設計が甘いケースでは、雨水が構造の中へじわじわと侵入し、屋根裏の断熱材や木材に負担がかかってしまいます。

このような構造的な問題は、見た目では分かりづらく、実際に起きている浸水箇所が棟板金や軒先、スレートの下など、見えない部分にあることも多いため、専門的な調査が求められます。

雨漏りの初期症状を見逃さないために

雨漏りの初期症状は非常に見逃しやすく、気づいたときには内部が大きく損傷していた、というケースも少なくありません。最初の兆候としては、トップライト周辺の壁紙や天井クロスがわずかに波打ったり、薄い染みのようなものが現れることです。

晴れていると気づきにくいですが、雨の日にだけ部屋の一部が湿っぽく感じる、お客様が気軽に掃除中に触れたら「しっとりしていた」といった事例もあります。板や紙素材のクロスがふやけてくる、木部が柔らかくなっているなど、感覚的な違和感も重要な指標です。

さらに、湿気がこもることで発生するカビ臭や、風通しの悪化も初期症状の一つです。屋根裏に水がたまってしまうと断熱材や野地板、周囲の金属部材に錆や腐食が生じることもあります。

このような異常を早期に発見するためには、点検のタイミングがカギとなります。雨の後に確認する、バルコニーやベランダから見える範囲で異変がないかチェックする、外壁の塗装や清掃の際に一緒に確認するなど、工事の「前」と「後」で状況を比較するのも効果的です。

トップライトの雨漏りを放置するとどうなる?

「少し染みているだけだから」「今は雨の日だけだから」「まだ生活に支障が出ていないから」といった理由で、トップライトの雨漏りを放置するのは非常に危険です。なぜなら、雨漏りという現象は、目に見える被害が現れた時点ですでに建物の内部で深刻な劣化が進行している可能性が高いからです。

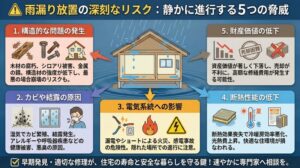

雨漏りは、放置するとどんどん被害が拡大していく特性があります。表面的にはクロスの染みだけでも、内部では木部の腐食、断熱材の劣化、コロニアルやスレートのひび割れなどが進行していることが多いです。こうした劣化は、最終的には家の「基礎」や「構造体」まで影響を及ぼします。

雨水は、単に屋内に染み込むだけではありません。天井裏や壁内に入り込んで断熱材を濡らし、木材の梁や柱に浸透し、知らないうちに建物全体の構造にダメージを与えていきます。湿った木材は腐朽菌の温床となり、やがて構造材そのものが腐食し、強度が落ちてしまいます。さらにカビの発生も深刻な問題です。目に見える場所に黒カビが発生するだけでなく、壁の内側など見えない部分で広がっていることもあります。

また、木造住宅にとって致命的なのが「シロアリの誘引」です。湿った木材はシロアリにとって理想的な繁殖環境であり、雨漏りをきっかけに侵入された場合、わずか数ヶ月で構造材を食い尽くされてしまう恐れすらあります。これによって家全体の耐震性が低下し、万が一の地震時に倒壊のリスクが高まるといった最悪の事態にもつながりかねません。

さらに、屋根裏に敷設された電気配線に水が触れることで、漏電やショートを引き起こすケースも報告されています。最悪の場合、火災事故につながることもあるため、電気系統への影響は特に慎重に考慮すべきです。

このように、トップライトの雨漏りは「見える範囲だけ」の問題では決してありません。時間が経てば経つほど、修理の範囲は広がり、費用も大きく膨らんでいきます。最初は数万円で済んだはずの補修が、半年放置したことで内装工事・屋根工事・防カビ処理・電気設備修理と数十万円以上に膨らむことも珍しくありません。

だからこそ、少しの異変でも軽視せず、早期対応を心がけることが、家を守る最大の防御策なのです。トップライトのある住まいでは、「明るさ」と引き換えに、雨漏りというリスクを意識的に管理することが求められます。

雨漏りを見つけたらどうすればいい?応急処置と初期対応

トップライトからの雨漏りに気づいた瞬間は、多くの方が驚き、焦ってしまうものです。しかし、冷静に状況を判断し、適切な初期対応を行うことで、被害の拡大を防ぐことができます。まず最初に行うべきことは、水が落ちてくる場所の真下にバケツや洗面器などを設置し、室内の床材や家具が濡れてしまうのを防ぐことです。同時に、タオルや雑巾などで周囲を養生し、家具や電化製品には防水シートやビニールカバーなどをかけておくと安心です。

次に、漏水の量や頻度を記録しておきましょう。いつ、どこから、どの程度の水が漏れたのか、写真を撮ったりメモに残しておくと、後に業者が原因を特定する手助けになります。これは火災保険を利用する際の証拠資料にもなりますので、忘れずに行いたいポイントです。また、雨漏りが激しい場合や停電を伴うような状況では、電源のブレーカーを一時的に落とす判断も必要になります。水と電気が接触することによる感電や火災のリスクを回避するためです。

応急処置として、DIY用のコーキング剤を使って窓枠周辺の隙間を埋める方法もありますが、これはあくまで「応急手当」であり、根本的な解決にはなりません。誤った施工をしてしまうと、かえって雨水の逃げ道をふさぎ、別の箇所から漏水が発生する「二次被害」に繋がるおそれもあります。そのため、基本的には自己修理は最低限に留め、できる限り速やかに専門業者への点検依頼を行うのが正しい対応です。

さらに、雨が止んだ後には、一見乾いたように見える部分でも湿気が残っている場合があります。放置すればカビの温床になりますので、換気をよくして除湿機を使用するなど、室内環境の回復にも気を配りましょう。住まいの健康を保つためにも、初動対応の正確さはとても大切なのです。

修理方法と費用の目安

修理方法は、雨漏りの原因によって大きく異なります。代表的なものは、シーリング材の打ち直し、防水層の再施工、トップライト本体の交換、瓦や板金材の再設置などです。

軽微なものであれば費用は5〜10万円程度で済みますが、構造部分の補強や塗装、足場の設置が必要な場合は30万円以上かかることもあります。

最近では、非破壊調査のために赤外線カメラや水分計を用いた診断も主流となっています。これにより、瓦の下やスレート屋根、ルーフの内部の状態まで確認することができ、正確な修理内容を把握できます。

信頼できる業者に依頼し、複数の見積もりを比較しながら、どの工事が最適かを相談して進めることが重要です。

トップライトの雨漏り修理はどんな方法がある?

トップライトからの雨漏りを根本から解決するには、原因に応じた適切な修理方法を選ぶ必要があります。まず、最も多いケースである「シーリングの劣化」に対しては、古くなったコーキング材をすべて取り除き、新しい防水材に打ち替える作業が行われます。これは比較的軽度な工事で、早ければ半日程度で完了し、費用も5万円前後からと現実的な範囲に収まります。

ただし、問題がシーリング材だけでなく、トップライト本体の構造的な不具合や屋根との取り合い部分に起因している場合には、より大規模な修理が必要になります。例えば、防水シートの敷き直し、トップライト周囲の屋根材の一部撤去と再施工、あるいはトップライトそのものの交換といった工事が該当します。これらは10万円〜30万円程度の予算を見込んでおく必要がありますが、家の寿命や安心感を考えると、決して高い出費とは言い切れません。

また、ガラスやフレームに結露やヒビが見られる場合には、パーツ単位での交換も検討されます。最近では断熱性・防音性・防水性に優れた高性能トップライトが増えており、長期的な目線で見れば新型への交換はメリットが大きい選択肢です。とくに、開閉式タイプではゴムパッキンの劣化が原因になることが多いため、この部分だけを交換するメンテナンスも可能です。

工事の際には、外側からの施工だけでなく、室内の内装補修もセットで必要になるケースが少なくありません。天井クロスや断熱材が濡れてしまっている場合には、これらを撤去・交換して乾燥処理を行う工程も含まれます。場合によっては天井裏の木材の補強やカビ処理も行われるため、見積もりの段階で詳細に確認しておくことが大切です。

そして何より重要なのは、「原因の特定を正確に行う」ことです。誤った診断に基づいた修理では、一時的に症状が改善しても再発する恐れが高く、費用と時間が無駄になってしまいます。そのため、実績のある屋根修理専門業者や、雨漏り診断に対応できる建築士のいる会社に依頼することをおすすめします。最近では赤外線カメラなどを用いた非破壊調査も一般的になっており、外観を壊すことなく雨水の侵入経路を突き止めることが可能です。

正しい方法で、正確な修理を行うこと。それがトップライトの雨漏りを根本から解消し、家全体の安心を取り戻す第一歩となるのです。

トップライトの雨漏りを未然に防ぐ日常点検のポイント

トップライトは、採光や通風といった機能性の面では非常に便利な建築要素ですが、屋根という過酷な環境に設置される以上、雨漏りのリスクをゼロにすることはできません。だからこそ、普段からの点検やお手入れによって、雨漏りを未然に防ぐ「予防の意識」がとても大切になります。特に、築10年以上経過した住宅や、設置から長期間メンテナンスを行っていないトップライトは、定期的なチェックが必要不可欠です。

まず基本的なチェック方法として、雨の降った日やその直後にトップライトの周囲を目視で観察することをおすすめします。窓枠の木部に触れてみて、柔らかくなっていたり、しっとりと湿っている箇所があれば、そこは雨漏りの予兆である可能性があります。また、ガラス面やその周辺に水滴が付きやすくなっていたり、クロスの浮きや変色、あるいはカビのような臭いがするなどの症状も、雨漏りのサインです。

外部からの点検も可能であれば、屋根に上がってトップライトの周囲に落ち葉や土埃、鳥の巣などが堆積していないか確認しましょう。これらの異物が排水機能を阻害することで、雨水が一時的に溜まりやすくなり、防水層への負荷が増して劣化を早める原因になります。また、窓枠と屋根材の境界部分に亀裂や隙間が見える場合は、すでに防水機能が弱まっている可能性があるため、専門業者による再シーリングなどの対応を検討するべきです。

さらに、開閉式のトップライトを使用している場合には、可動部分の動作確認も重要です。開閉がスムーズに行われない、異音がする、パッキンにヒビが入っているといった症状が見られた場合には、修理または部品の交換が必要になる場合があります。天井裏にアクセスできる場合は、断熱材や木部に湿気がこもっていないかの点検も有効です。

このように、日常生活の中でこまめにチェックする習慣を身につけることが、トップライトの雨漏りを防ぐ最大の予防策です。専門的な知識がなくてもできる範囲の確認でも、早期発見につながる手がかりはたくさんあります。少しでも「おかしいな」と感じたら、それは点検やメンテナンスのタイミングかもしれません。

トップライトを新設・交換する際に注意すべき点

雨漏りが繰り返される、トップライト自体の劣化が激しい、あるいは家の建て替えやリフォームのタイミングで新設を検討しているなど、トップライトを「新たに設置」もしくは「交換」するという判断をされる方も多くいらっしゃいます。その際には、ただ明るさやデザイン性だけに目を奪われず、「防水性」「施工品質」「アフターサポート体制」といった点にも十分な配慮が必要です。

まず設置位置についてですが、屋根の傾斜や方角、周辺環境に応じて適切な場所を選ばなければ、雨漏りリスクが高くなります。例えば、風が強く当たる面や、落ち葉が積もりやすい位置に設置してしまうと、排水効率が悪くなり、雨水が留まりやすくなります。また、北向きの屋根は直射日光が当たりにくく湿気がこもりやすいため、結露やカビの温床となりやすいです。逆に南向きは採光に優れるものの、夏場の熱がこもるというデメリットもあるため、断熱性能とのバランスも大切です。

トップライト本体の性能についても吟味が必要です。近年は複層ガラスや樹脂サッシ、防音性や断熱性に優れた高性能モデルが多数出ており、雨音を軽減したり、夏の暑さや冬の冷気を抑える設計が進化しています。開閉式のものを選ぶ場合は、手動タイプのほかに電動開閉式や、雨を感知して自動で閉じるセンサー付きのものもあり、快適性と安全性を高めてくれます。

何より重要なのは「施工業者選び」です。実績があり、トップライトに関する知識や防水処理技術をしっかり持っている業者を選ばなければ、どれほど高性能な製品を選んでも本末転倒です。メーカーの推奨する施工方法を遵守しているか、保証制度が整っているか、設置後の点検やメンテナンスに対応しているかなど、信頼性のある施工体制を確認しておくことが大切です。

また、既存のトップライトからの交換であれば、構造や下地の補強工事が必要になるケースもあります。そのため、現地調査のうえでしっかりとした見積もりをとり、説明内容に不明点がないかを事前にクリアにしておくことで、トラブルのないリフォームが実現できます。

保険は使える?火災保険の適用条件とは

トップライトからの雨漏りに直面した際、多くの方が気になるのが「火災保険で修理費用をカバーできるのか?」という点でしょう。実は、火災保険の補償内容によっては、雨漏り修理の費用が保険金の支払い対象となるケースがあります。ただし、それにはいくつかの条件がありますので、仕組みを正しく理解しておく必要があります。

まず、火災保険で補償される主な雨漏りの原因は「突発的な自然災害による損害」です。たとえば、台風や強風、豪雨といった災害によって屋根やトップライトが破損し、それが原因で雨漏りが発生した場合、このような「外的要因」が明確であれば保険の適用が認められる可能性が高いです。特に、「風災」「水災」「雪災」といった項目が保険内容に含まれていれば、申請が通る可能性があるでしょう。

しかし一方で、「経年劣化」や「施工不良」による雨漏りは、保険ではカバーされないのが一般的です。これは自然な消耗や人為的な問題と判断されるため、保険会社からの補償対象外とされやすいのです。つまり、「いつ・どのような外的要因が原因だったのか」を証明できるかどうかが、大きな分かれ目になります。

保険申請を行う際は、現場写真や雨漏りの発生時期、発生状況の記録などが非常に重要になります。さらに、保険会社によっては損害鑑定人の調査が入ることもあり、現場での状況説明が求められることもあります。このような煩雑な手続きに不安がある場合は、火災保険の申請支援を行っている専門業者に相談するのも一つの手です。修理業者の中には保険申請に強い会社もあり、見積書や被害報告書の作成も任せられる場合があります。

また、加入している保険の契約内容を事前に把握しておくことも非常に大切です。保険証券に記載された「補償範囲」「免責金額」「免責条件」などを確認し、不明点があれば保険会社に問い合わせてみましょう。加入から年数が経っている場合は、補償内容が現状のリスクに適しているか見直すことも有効です。

万が一の際に備え、保険を上手に活用するためにも、日頃から記録と備えを怠らないようにしたいところです。

まとめ:トップライトの雨漏りは早期発見と丁寧な対応が鍵

トップライトは、自然光をたっぷりと取り入れ、室内の雰囲気を一変させる魅力的な存在です。しかしその一方で、屋根に設けられた開口部という構造上、雨漏りのリスクを常に抱えているという側面もあります。特に経年によるシーリング材の劣化や施工時の不備、外的な要因による破損など、さまざまな理由で雨水が入り込む可能性があるため、「気づいたときにはすでに被害が広がっていた」という事態になりやすいのが特徴です。

だからこそ大切なのは、日々のちょっとした観察と違和感に気づくこと、そして雨染みやカビ、結露などの初期症状を見逃さず、早めに対応することです。適切な応急処置や専門業者への迅速な相談によって、被害を最小限に食い止めることが可能になります。さらに、火災保険の適用条件を理解しておくことで、万一の修理費用も抑えることができるかもしれません。

トップライトは「明るさ」と「快適さ」をもたらしてくれる存在であると同時に、メンテナンスと配慮が欠かせない繊細な部分でもあります。この記事を通して、「トップライト 雨漏り」に関する正しい知識と予防の意識を持ち、今後の住まいづくりやリフォーム、日常点検に役立てていただければ幸いです。雨漏りは早期発見・早期対応が何よりの対策。少しでも異変を感じたら、「様子を見る」ではなく「確認する」「相談する」を選び、住まいの安心と快適を守っていきましょう。