突然の雨のなか、天井から水がポタリと落ちてくる瞬間は、誰しもが不安になるものです。普段は何気なく過ごしている住まいの中で、突如現れる「雨漏り」というトラブルは、建物の老朽化や自然災害の影響など、さまざまな要因が関係しています。この記事では雨漏りの応急処置というキーワードに焦点を当て、応急的に自分でできる対策から、その後の適切な処置や修理方法までを、一般消費者に向けてわかりやすく解説していきます。大切な家を守るために、雨漏りへの知識と備えを深めましょう。

雨漏りに気づいたときの初動が被害を大きく左右する

突然、天井からポタポタと水が落ちてくる、壁紙にシミができている――そんな「雨漏り」の兆候に気づいたとき、あなたはどう行動しますか?不意に訪れる雨漏りに、どこから水が来ているのか、どう対処すればいいのか戸惑う方も多いのではないでしょうか。しかし実は、この最初の判断と行動こそが、その後の被害の大きさを大きく左右する非常に重要なポイントなのです。

特に、屋根・外壁・ベランダ・サッシ周りといった雨水の侵入口は、放置していると建物全体に悪影響を及ぼします。床が濡れるだけにとどまらず、壁の内部に水分が浸透し、断熱材や柱、屋根裏にまで水が回ってしまうと、建物の構造そのものにダメージが広がってしまいます。その結果、カビの発生や腐食、最悪の場合は建物の強度が低下する危険もあるのです。

たとえばこんな兆候があったら要注意

雨漏りの初期症状にはいくつか特徴的なサインがあります。例えば、天井の一部が茶色っぽく変色していたり、壁紙がふやけて浮いてきたりするのは、建物の内部に水分が侵入している証拠です。さらには床にポツポツと水が垂れていたり、室内がジメジメとしているように感じたりすることもあるでしょう。こうした「見えにくい異変」を見逃さず、初期のうちにしっかりと確認し、正しい対処をすることが非常に大切です。

また、木造住宅では特に注意が必要です。柱や梁などの構造材に水分が染み込むと、木材の強度が徐々に弱まり、白アリの被害や腐朽菌による腐食が進行する恐れがあります。さらに、壁の内部にある電気配線に水が触れれば、漏電や火災といった二次被害につながる可能性もあるのです。

屋根のどこから雨漏りしているのか原因を知る

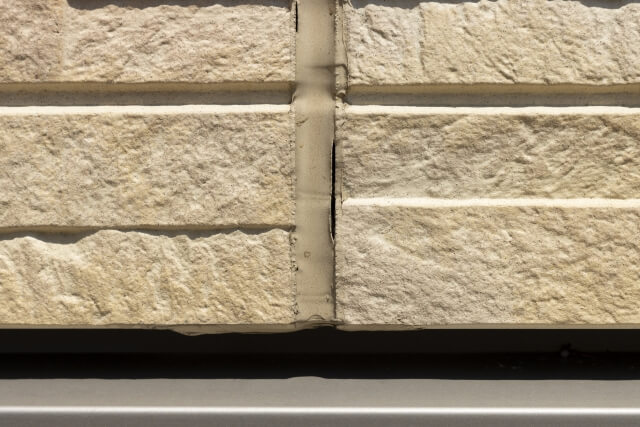

雨漏りの原因はひとつではありません。屋根の劣化や施工不良、さらには外壁や窓まわりからの雨水侵入など、経路が複雑であるため、見た目だけでは特定が非常に難しいのが実情です。屋根からの雨漏りの場合、棟板金の浮き、釘抜け、スレートのヒビ割れ、瓦のズレ、または防水シートの劣化など、さまざまな箇所が原因になり得ます。

とくに「谷樋(たにどい)」と呼ばれる部分は注意が必要です。谷樋は複数の屋根面が交差する場所に設けられており、雨水が集まりやすい構造になっています。ここに落ち葉やゴミが詰まると、雨水があふれて屋根裏に逆流し、やがて天井や壁から漏れ出してくることがあります。

さらに、窓サッシ周辺や外壁の継ぎ目も見逃せません。築年数が経つと、コーキングと呼ばれる防水材が劣化し、ひび割れや隙間ができてしまうことがあります。そこから雨水が少しずつ浸入し、壁の内部を伝ってまったく別の場所から漏れてくることもあるのです。このような場合、原因の特定には専門的な調査と豊富な経験が必要不可欠となります。

応急処置の第一歩は室内の安全と保護から

雨漏りに気づいたとき、まず最初にすべきなのは「室内の安全確保」です。水が落ちている場所の真下には、バケツや洗面器などの容器を置き、飛び散り防止のためにその中に新聞紙や雑巾を敷いておくと効果的です。水滴が跳ねて床が滑りやすくなるのを防げるほか、ポタポタという音を軽減する役割もあります。

水に濡れて困る家具や家電製品は、可能な限り移動させましょう。特に布製ソファやカーペットなどは、水を吸いやすく乾きにくいため、早めの対応がカビや臭いの発生防止につながります。また、濡れてしまった物はすぐに乾燥させ、湿気を室内にこもらせないためにも、窓を開けて換気することが大切です。

そして忘れてはならないのが電気まわりの安全です。水が電源タップやコンセント付近に近づいている場合は、すぐにブレーカーを落とすなどして、漏電や感電のリスクを避けてください。室内にいる家族の安全を守ることが何よりも優先されるべき行動です。

応急処置の基本はブルーシートと防水テープの活用

もし外から応急処置ができる状況であれば、雨漏り対策として最も一般的なのがブルーシートの使用です。ブルーシートは雨漏り箇所を覆うだけでなく、その周囲までしっかりと覆い、雨の侵入経路をできる限り遮断することが大切です。屋根の一部だけに当てるのではなく、風の影響も考慮して広範囲にかけ、四隅を土のう袋や重しで固定しましょう。

一方で、屋根に上がること自体が危険であることを忘れてはいけません。特に雨天時や風が強い日は、足元が滑りやすく、転落のリスクが非常に高まります。安全な装備(滑り止め付き靴、ヘルメット、命綱など)がない場合や一人での作業は絶対に避け、できれば専門業者に依頼するのが望ましい判断です。

また、応急的な処置としては、防水テープやシーリング材を用いて、外壁や窓の隙間をふさぐことも有効です。ただし、これらはあくまで一時的な措置であり、時間が経つと劣化して再び雨水が侵入する可能性があります。根本的な対策とはならないことを理解して使う必要があります。

応急処置の注意点とやってはいけないNG行動

雨漏りが発生した際、焦りから間違った対処をしてしまうケースが少なくありません。たとえば、室内のシミや水が落ちてくる箇所にだけコーキング材を塗ってふさごうとする人もいますが、これは「出口」を塞いでいるだけで「入口」を塞げていないため、かえって水が内部に溜まりやすくなり、被害を悪化させてしまうことがあります。

また、天井から水が垂れているからといって、その天井を自分で破って水を抜こうとするのは危険です。構造を理解していない状態で穴を開けると、天井材が崩れて落下する恐れもあります。特に高齢者やDIY未経験の方が屋根に登るなどの無理な作業をすると、転落事故につながる危険性が高くなります。

安全第一を心がけ、「自分でできそうかどうか」ではなく、「命の危険があるかもしれない」という視点で判断することが大切です。

応急処置後はプロに依頼するのが最適な方法

応急処置を終えた後は、できるだけ早く専門業者に相談しましょう。雨漏りの本当の原因は表面からは分からないことも多く、防水シートの破れやサッシの構造的な欠陥、あるいは通気層の不備など複合的な要因が絡んでいることがあります。そのため、豊富な経験と専門知識をもつプロによる詳細な調査が不可欠です。

また、火災保険や住宅総合保険が適用されるケースもあるため、「雨漏りが起きた日時」「どのような被害があったか」「応急処置の様子」などをスマートフォンなどで記録しておくと、保険の申請がスムーズに進みます。写真や動画はなるべく多角的に撮影しておくと安心です。

雨漏りの再発を防ぐためにやっておきたいこと

雨漏りは、一度起きると同じ場所や周辺で繰り返す可能性が高くなります。これは屋根材の老朽化や、コーキング材の経年劣化、防水層の破損などが原因です。そうした再発を防ぐには、定期的なメンテナンスが何よりも重要です。

台風の後や梅雨前、あるいは築10年以上経ったタイミングなどに、プロの業者に屋根や外壁の点検を依頼するのがおすすめです。排水口のつまり、屋根のズレ、外壁塗装の剥がれなど、細かな部分も見逃さずチェックし、早期発見・早期修繕ができれば、大きな費用がかかる前に対処することが可能になります。

雨漏り対応に強い会社の選び方とポイント

雨漏り修理は、施工内容によって大きく結果が変わります。だからこそ信頼できる業者選びが何よりも重要です。選ぶ際には、現地調査が無料かどうか、施工実績が豊富か、対応エリアが明記されているかといった基本情報をしっかり確認しましょう。

さらに、保証の有無や見積書の明瞭さ、工事の説明が丁寧かどうかといった点もチェックポイントです。価格が安いから良い、高いから安心というわけではなく、「内容に見合った納得感のある提案かどうか」が重要です。施工後のアフターフォローや万が一のトラブル対応が整っているかなど、お客様目線で確認しておくと安心です。

まとめ:応急処置は一時しのぎ、根本対策で安心を

雨漏りは、ある日突然やってきます。精神的にも不安になりがちですが、まずは落ち着いて「安全を確保すること」、そして「応急処置」を施すことが第一です。そのうえで、速やかに専門の業者へ相談し、原因の特定と本格的な修繕を行うことで、被害の拡大を防ぐことができます。

「応急処置=解決」ではありません。一時しのぎの対処では限界があるため、必ずプロの目で診断し、根本的な解決を目指しましょう。屋根からの雨漏りという困りごとに直面したとき、この記事が少しでも安心につながる参考になれば幸いです。