雨漏りは家の中で最も一般的かつ厄介な問題の一つです。

この記事では、雨漏りの予防と初期対応、そして専門家に依頼するまでの流れをわかりやすく解説します。

雨漏りを早期に発見し、適切に対応することで、より大きな被害を防ぎます。

雨漏りは突然やってくる?早めの対策が家を守る

住まいのトラブルの中でも特に厄介なのが雨漏りです。屋根や外壁から雨水が浸入すると、建物内部の構造材が劣化し、最悪の場合にはカビの発生や健康被害、火災のリスクにまでつながることもあります。雨漏りが発生する原因は非常に多岐にわたり、瓦のずれやひび割れ、シーリングやコーキングの劣化、外壁や屋根材の破損、排水経路の詰まりなどが挙げられます。

こうした問題を未然に防ぐためには、定期的な点検とメンテナンスが不可欠です。しかし、実際に雨漏りが発生してしまった場合、すぐに専門業者へ連絡できるとは限りません。そんな時に役立つのが「応急処置」の知識です。

雨漏り防止のための維持管理

雨漏り防止のための維持管理:定期的なメンテナンスで大切な家を長持ちさせる

雨漏りは、建物の劣化を早め、快適な住環境を損なうだけでなく、健康被害にもつながる可能性があります。そのため、雨漏りを未然に防ぐための定期的なメンテナンスが不可欠です。

適切な維持管理を行うことで、家の寿命を延ばし、安心して暮らせる環境を保つことができます。

1. 屋根の定期点検

- 専門家による点検: 屋根は、雨風や紫外線に直接さらされるため、最も劣化しやすい部分です。少なくとも年に1回は、専門業者に屋根の点検を依頼し、瓦の破損やずれ、スレート屋根のひび割れ、棟板金の剥がれなどがないか確認してもらいましょう。

- セルフチェック: 専門業者に依頼するまでの間、自分でできる範囲で屋根のチェックを行いましょう。双眼鏡やカメラを使って、屋根の表面に異常がないか確認したり、雨どいや軒下に異常がないか確認したりするのも有効です。

2. 排水路の清掃

- 雨どいの清掃: 雨どいは、落ち葉やゴミが詰まりやすい場所です。特に秋は落ち葉が多く、詰まりの原因となります。定期的に雨どいを清掃し、雨水がスムーズに流れるようにしましょう。

- 排水口の清掃: ベランダやバルコニーの排水口も、ゴミや土砂で詰まりやすい場所です。定期的に排水口の周りを掃除し、詰まりがないか確認しましょう。

- 竪樋の点検: 竪樋(たてとい)は、雨どいとつながっている垂直のパイプです。竪樋に破損や詰まりがあると、雨水が適切に排水されず、雨漏りの原因となることがあります。定期的に竪樋の点検を行い、破損している場合は修理しましょう。

3. 防水層の点検と修復

- シーリング材の点検: 窓や外壁の隙間を埋めるシーリング材は、経年劣化によってひび割れや剥がれが生じます。定期的にシーリング材の状態を確認し、劣化している場合は補修しましょう。

- 外壁の点検: 外壁にひび割れや塗装の剥がれがあると、そこから雨水が浸入する可能性があります。定期的に外壁の状態を確認し、ひび割れや塗装の剥がれを発見したら、補修を行いましょう。

- ベランダ・バルコニーの防水層の点検: ベランダやバルコニーの防水層も、経年劣化によって防水性が低下することがあります。定期的に防水層の状態を確認し、劣化している場合は専門業者に補修を依頼しましょう。

4. その他のメンテナンス

- 屋根の塗装: 屋根の塗装は、防水性を高め、屋根材の劣化を防ぐ効果があります。屋根の塗装が剥がれている場合は、塗り替えを検討しましょう。

- 換気扇の点検: 換気扇の周りやダクトの接続部分に隙間があると、そこから雨水が浸入することがあります。定期的に換気扇の周りのシーリング材の状態を確認し、劣化している場合は補修しましょう。

- 天窓の点検: 天窓のガラスやパッキンが劣化すると、そこから雨水が浸入する可能性があります。定期的に天窓の周りのシーリング材の状態を確認し、劣化している場合は補修しましょう。

5. 専門業者による定期点検

- 定期点検の重要性: 自分での点検に加えて、専門業者による定期的な点検も重要です。専門家は、素人では見つけにくい劣化や潜在的な問題を発見し、適切なアドバイスや修理提案をしてくれます。

- 点検頻度: 屋根の素材や築年数、周辺環境などによって異なりますが、一般的には5年に1回程度の定期点検が推奨されています。

雨漏り防止のための維持管理は、建物を長持ちさせるために欠かせないものです。定期的なメンテナンスを行い、早期発見・早期対処に努めることで、安心して快適な生活を送ることができます。

応急処置の基本を押さえる:家の中と外でできること

応急処置を行う際のポイントは、まず雨水の浸入箇所を特定することです。天井にシミが広がっていたり、壁紙が浮いていたりする場所があれば、その真上の屋根や外壁に雨漏りの原因がある可能性が高いです。

発見したら、まずは室内への影響を最小限に抑えるため、タオルやバケツで雨水を受け、床や家具を守る準備をしましょう。ブルーシートを使ったり、吸水シートを敷くなどの簡単な対処も有効です。場合によっては、窓枠やサッシの隙間から水が浸入しているケースもあるため、コーキング材やテープを使って一時的にふさぐ方法も検討できます。

屋根や外壁など屋外の応急処置では、安全面に最大限の注意が必要です。高所作業が伴うため、自分で行う場合は無理をせず、強風時や雨天時の作業は避けてください。破損箇所にブルーシートを被せ、重しとして水が溜まらないように紐や瓦で固定する方法が一般的です。

初期対応: 雨漏り発見時の応急措置

雨漏りを発見した時は、落ち着いて迅速な対応を行うことが重要です。早めの対処が被害の拡大を防ぎ、家の安全を守ります。

1. 漏れている場所の特定

- 屋内からの確認: 雨漏りが発生している部屋の天井や壁を確認し、濡れている箇所やシミがある場所を探します。

- 屋根裏・天井裏の確認: 可能であれば、屋根裏や天井裏に上がって、雨漏りの原因となっている箇所を特定します。懐中電灯などを使い、濡れている箇所や水滴の跡がないか確認しましょう。

- 外部からの確認: 雨が降っている場合は、外に出て屋根や外壁を確認します。破損している箇所や、水が溜まっている場所がないか確認しましょう。

2. 水の進入を最小限に抑える

- バケツや容器の設置: 雨漏りしている箇所の真下にバケツや容器を置き、雨水を受け止めます。

- タオルや布の吸収: バケツに入りきらない水は、タオルや布で吸収させます。定期的に濡れたタオルや布を交換し、床や家具が濡れるのを防ぎます。

- ブルーシートの活用: 雨漏りの範囲が広い場合は、ブルーシートなどを広げて雨水を受け止めます。ブルーシートを固定する際は、ガムテープや紐などを使い、風で飛ばされないように注意しましょう。

3. 電気設備の安全確認

- ブレーカーを落とす: 雨漏りしている箇所が電気設備(照明器具、コンセント、配電盤など)に近い場合は、感電の危険性があるため、速やかにブレーカーを落としてください。

- 濡れた電気設備に触れない: 濡れた手で電気設備に触れると感電する恐れがあります。電気設備が濡れている場合は、絶対に触らず、専門業者に点検を依頼してください。

4. 写真撮影と記録

- 雨漏りの状況を記録: 雨漏りしている箇所や被害状況を写真や動画で記録しておきましょう。修理業者に見積もりを依頼する際や、保険会社に連絡する際に役立ちます。

- 雨漏りの発生日時を記録: 雨漏りが発生した日時や、雨の強さなどを記録しておきましょう。原因究明や修理の際に役立つ情報となります。

5. 専門業者への連絡

応急処置を行った後は、速やかに専門業者(屋根業者、リフォーム業者など)に連絡し、点検と修理を依頼しましょう。雨漏りの原因を特定し、適切な修理を行うことが重要です。

注意点

- 自分で修理しようとしない: 雨漏りの原因によっては、屋根に上るなどの危険な作業が必要になる場合があります。専門知識や経験がない場合は、無理に自分で修理しようとせず、専門業者に依頼しましょう。

- 放置しない: 雨漏りを放置すると、建物の構造に深刻なダメージを与え、カビや腐食の原因となることがあります。早めの対処が大切です。

雨漏りは、早めの対応が被害を最小限に抑える鍵となります。落ち着いて上記の応急処置を行い、専門業者に連絡して適切な修理を行いましょう。

雨漏りの修理前に知っておくべきこと

応急処置はあくまで一時的なものであり、根本的な解決にはなりません。放置しておくと被害が拡大し、建物全体の寿命を縮めてしまう可能性もあります。そのため、早期に専門の修理業者へ相談することが重要です。

ここで大切なのが「業者選び」です。雨漏りの調査と修理は、経験と知識が求められる高度な作業です。見積もりを取る際は、雨漏り箇所の写真や状況を記録しておくと、スムーズな対応に繋がります。屋根裏や外壁の状態を的確に診断し、必要な補修範囲を明確にしてくれるプロに依頼することで、的確な修理が可能になります。

また、火災保険の補償対象になるケースもあるため、契約内容を確認し、保険会社に連絡しておくと安心です。

雨漏り対策に役立つ日常のメンテナンス方法

雨漏りを未然に防ぐには、日頃からのメンテナンスが何よりも重要です。まずは屋根や外壁の定期的な点検を行いましょう。目視でのチェックでは、瓦の割れや浮き、雨樋の詰まり、外壁塗装の剥がれなどを見つけることができます。

また、防水性能の低下を防ぐために、塗装の塗り替えやシーリング材の交換を定期的に行うことが推奨されます。外壁や屋根に使用される材質によっても劣化スピードは異なるため、専門家に相談して最適なメンテナンス方法を検討するのが良いでしょう。

ベランダやバルコニーも雨水の侵入口になりやすいため、排水口に落ち葉やゴミが溜まっていないかこまめに掃除することも忘れずに。定期的に水を流して排水の流れを確認しておくと、詰まりによる雨漏りを防ぐことができます。

雨漏りは「家の危険サイン」早めの行動で被害を防ぐ

雨漏りはただの水のトラブルではありません。放置すると建物の構造体が腐食し、補修にかかる費用が膨らむばかりか、場合によっては生活の安全性そのものを脅かすことにもなります。湿気によるカビの発生や、電気配線への影響など、見えない部分で深刻な問題を引き起こすこともあるのです。

だからこそ、雨漏りに気づいた時点で「応急処置」と「早めの修理相談」をセットで考える必要があります。そして、その後の再発防止を見据えた防水工事やリフォームも視野に入れて検討すると良いでしょう。

雨漏り箇所の特定が難しい理由とその対処法

雨漏りの発生箇所を見つけるのは、実は非常に難しい作業です。というのも、雨水は屋根の破損部分から直接天井へ落ちてくるとは限らず、構造内部を伝って予想外の場所に染み出すことがあるからです。例えば、屋根から浸入した雨水が梁や断熱材をつたって壁の下部から漏れ出したり、サッシの隙間から出てくるように見えたりするケースも少なくありません。

こうした場合、プロの業者は散水調査や赤外線カメラ、特殊な検査液を使用して浸入口を特定します。自分で調査する場合は、雨の日に時間をかけて雨水の流れを目視で追いかけることになりますが、誤った場所を塞いでしまうと、かえって水の流れが変わり、被害が広がることもあります。そういった点でも、早い段階での専門家への相談が有効です。

応急処置で使えるアイテムと使い方

家庭での応急処置に役立つアイテムとして、次のようなものがあります。

ブルーシートと養生テープ:屋根やベランダの漏水対策として非常に有効です。破損箇所にしっかり被せてテープで固定するだけでも、雨水の浸入をかなり抑えることができます。ただし、風に飛ばされないよう重し(瓦や水入りのペットボトルなど)を忘れずに設置しましょう。

タオルとバケツ:室内の床や家具への被害を最小限に抑える基本アイテムです。タオルで水を吸い、バケツで溜まった雨水を受け止めます。定期的に中身を捨てて清掃しないとカビの温床になるため注意が必要です。

防水テープやシーリング材:一時的に隙間を塞ぎたいときに便利です。ただし、下地の状態が悪いと定着せず、すぐに剥がれてしまうこともあるため、使用箇所はしっかり乾かしてから貼るようにしましょう。

雨漏りと火災保険の関係

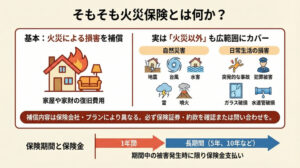

あまり知られていませんが、雨漏り被害は火災保険の補償対象になる場合があります。特に「台風による瓦の飛散」や「豪雨による破損」など、突発的な自然災害が原因で雨漏りが発生したケースでは、保険が適用されることが多いです。

保険会社に連絡する際は、被害の写真や雨漏り発生時の状況、応急処置の有無などを記録しておくとスムーズです。また、保険申請の際には修理業者による「修理見積書」と「原因報告書」が求められることが多く、雨漏りに強い業者であればその手続きにも慣れているため、対応が速く的確です。

専門業者を選ぶときのチェックポイント

業者選びの失敗は、雨漏りの再発や費用トラブルに直結します。以下のような点を確認しておくと安心です。

- 実績が豊富かどうか:施工例やレビューを確認し、過去の対応内容をチェックしましょう。

- 現地調査を丁寧に行ってくれるか:現場を見ずに電話だけで判断する業者は避けるのが賢明です。

- 見積もりが明確かどうか:部材費、作業費、諸経費などが項目ごとに明示されていることが大切です。

- 保証制度があるか:施工後に不具合があった場合の保証内容も確認しておきましょう。

また、「雨漏り修理専門」の業者であれば、一般的なリフォーム会社よりも雨漏りへの知識や技術が高い傾向にあります。必要に応じて複数社から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。

長期的な視点で考える雨漏り防止の習慣

短期的な補修や応急処置だけでなく、住まい全体の維持管理の一環として「雨漏り予防」を意識することが非常に重要です。特に築年数が経過した住宅や、過去にメンテナンス履歴が少ない建物では、次のような習慣を取り入れることで将来的な大きな出費を防ぐことができます。

- 定期点検の実施(年1〜2回)

- 外壁・屋根塗装の更新(目安は材質によるが10年前後)

- 大雨後のチェック(見落としがちな被害を早期発見)

- 排水経路の清掃(雨樋・ベランダの排水口など)

このような取り組みを地道に続けることが、結果的には雨漏りのリスクを大幅に軽減し、快適な暮らしを長く保つことに繋がります。

DIYでできる雨漏り対策と注意点

雨漏りの応急処置や軽度の補修であれば、自分で対策することも可能です。ただし、DIYには限界があり、無理に対応しようとするとかえって被害が拡大したり、体を痛めてしまうリスクがあります。ここでは、安全に実施できるDIY対策とそのポイントを紹介します。

シーリング材での隙間埋め

サッシ回りや外壁の目地、換気フード周辺などは、経年劣化でシーリング材が硬化・ひび割れを起こしやすい箇所です。こうした場所に新たにシーリング材を塗り直すことで、雨水の浸入を防ぐことができます。作業前には古いシーリングをしっかり取り除き、下地をきれいに整えてから施工するのが成功のコツです。

防水テープの活用

防水テープは一時的に破損箇所を覆うのに非常に便利です。屋根材のひび割れやベランダの亀裂、トタン板のジョイント部分など、雨水が入りやすい場所に貼っておくことで、短期間の対策として効果を発揮します。ただし、強風や高温多湿な環境下では剥がれやすくなるため、あくまで一時的な処置にとどめておきましょう。

塗装による防水効果の補強

屋根や外壁の表面に防水塗料を塗ることで、水の浸入を防ぐ手法もあります。特にベランダの床面や屋上など、防水層の劣化が目立つ場所には効果的です。塗料選びには注意が必要で、ウレタンやアクリル系など用途に適したものを選びましょう。下地処理や乾燥時間を守ることが仕上がりの質を大きく左右します。

住宅構造別・雨漏りリスクと対策の違い

建物の構造によって雨漏りの発生しやすさや対策のアプローチも変わってきます。ここでは主な構造ごとに雨漏りのリスクと注意点を解説します。

木造住宅の場合

木材は水分を吸収しやすく、雨漏りによる被害が構造体に及びやすい特徴があります。梁や柱が腐食すると家の耐久性が著しく低下します。定期的な塗装や防腐剤の塗布、防水紙の点検などが効果的です。特に屋根裏の点検は見落とされやすいため、台風や大雨の後には状態を確認しましょう。

鉄骨造住宅の場合

鉄骨は水に触れると錆びやすく、雨漏りにより腐食が進行すると柱が弱くなる危険性があります。鉄骨の接合部やアンカーボルト周辺、屋根と壁の接点は特に注意が必要です。塗装やシーリングの状態を定期的に確認し、異常があれば早めに補修を行うことが大切です。

RC(鉄筋コンクリート)造の場合

コンクリートは一見頑丈に思えますが、ひび割れから水が浸入し、内部の鉄筋が錆びて膨張することで構造的な破壊が起こる可能性があります。雨染みが見えたら、外壁のクラックや屋上防水層の破損を疑いましょう。定期的な高圧洗浄や外壁塗装の塗り直しによる予防が有効です。

雨漏りと複合的な被害:見落としがちな症状に注意

雨漏りの影響は単なる水の侵入にとどまりません。以下のような「複合的な被害」も意識することが重要です。

カビの発生と健康被害

湿気がこもると、クロス裏や天井内部にカビが繁殖します。特に気管支が弱い方や子ども、高齢者がいる家庭では、ぜんそくやアレルギーの原因にもなります。見た目に変化がなくても、カビ臭がする場合は内部で進行している可能性があります。

電気配線への影響

天井裏や壁内部に通っている電線が水で濡れると、ショートや漏電を引き起こし、火災の原因になる恐れがあります。ブレーカーが頻繁に落ちる、電気が点いたり消えたりするなどの症状があれば、すぐに専門業者へ相談しましょう。

断熱材の機能低下

雨水が断熱材に染み込むと、本来の断熱効果を失い、夏は暑く冬は寒いという住環境の悪化を招きます。また、濡れた断熱材が乾かないまま放置されると、腐敗や悪臭の原因にもなりかねません。

雨漏りのない暮らしを目指して:最後にすべきこと

雨漏りは「起きてから直す」では遅いことが多く、早期の対策と正しい知識がなにより大切です。普段からの点検と、必要に応じたメンテナンス、いざという時の応急処置の備えがあれば、被害を抑えることは可能です。

最後に、雨漏りを未然に防ぐための生活習慣として、

- 外回りの異常にすぐ気付ける「観察力」

- 必要なときにすぐ行動できる「備え」

- 専門家と連携できる「判断力」

この三つを意識していただければ、住まいはより安全で快適な空間になります。

まとめ:知識と準備が家を守るカギになる

雨漏り対策は、突発的なトラブルに備えるというだけでなく、長期的に快適な住まいを維持するための「住まいの健康管理」の一部です。適切な対応を行うためには、状況を正確に把握し、必要に応じて応急処置を施し、信頼できる専門業者に修理を依頼するという流れを押さえておくことが大切です。

定期的な点検や情報収集を怠らず、いざという時にも落ち着いて行動できるように、家族全員で雨漏り対策を意識してみてはいかがでしょうか。