雨漏りは、多くの家庭で突然発生し、家の構造や家財に悪影響を及ぼすことがあります。この記事では、雨漏りが発生した際に室内でできる養生方法に焦点を当て、素人でも簡単にできる対策を紹介します。

目指すのは、雨水の被害を最小限に抑え、安全かつ効果的に対応する方法です。

雨漏りの発生とそのリスク

雨漏りは住宅の構造に深刻な影響を与えるトラブルのひとつです。屋根や外壁から侵入した雨水は、天井・壁・床などを濡らし、やがて腐食やカビ、断熱材の劣化、さらには構造材の腐朽といった二次被害を引き起こします。特に、雨の多い時期や台風の接近時には、トタンやスレート、瓦屋根、陸屋根といったさまざまな構造の建物で雨漏りが急増する傾向にあります。被害が進行する前に、適切な応急処置と養生を施すことが重要です。

雨漏りの初期対応

雨漏りの初期対応は、被害を最小限に抑えるために迅速かつ適切に行う必要があります。雨漏りに気づいたら、まずはその原因となる場所を特定することが重要です。屋根や窓、壁の接合部など、水が侵入しそうな箇所を確認しましょう。これにより、適切な初期対応が可能となります。

初期対応としては以下のステップを踏むことが推奨されます。まず、雨水の侵入をブロックすることが最優先です。侵入している箇所が小さければ、一時的にテープや防水シートで覆って水の侵入を防ぎます。この際、使用するテープやシートは防水性能が高いものを選び、しっかりと貼り付けることが重要です。特に屋根や窓周りの隙間から水が入りやすいため、これらの箇所を重点的に確認し、応急処置を施します。

次に、バケツやタオルを使用して室内の被害を軽減します。雨水が滴り落ちる場所にはバケツや容器を置き、床への直接的な被害を避けるためにタオルや布を敷きます。これにより、床や家具が濡れるのを防ぎ、室内の損傷を最小限に抑えることができます。また、タオルや布は吸水性の高いものを選び、定期的に交換することで、効果的に水分を吸収します。

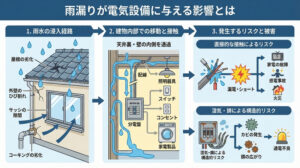

さらに、電気設備の安全確認も重要なステップです。雨水が電気設備に近づいていないかを確認し、もし可能ならばその部分の電源を切ります。電気設備に水が接触すると、漏電や感電の危険があるため、これを防ぐために迅速に対応することが求められます。特に、コンセントや電気機器の周辺に水が入り込んでいないかを確認し、必要に応じて専門家に相談することも考慮しましょう。

このように、雨漏りの初期対応には原因箇所の特定、雨水の侵入をブロック、バケツやタオルを使用した室内被害の軽減、そして電気設備の安全確認というステップが含まれます。これらの対応を迅速に行うことで、被害を最小限に抑え、建物の損傷を防ぐことができます。また、初期対応を行った後は、専門家による本格的な修理を依頼し、再発防止に努めることが重要です。定期的な点検とメンテナンスを行うことで、雨漏りのリスクを低減し、安心して暮らせる住環境を維持することができます。

応急処置と養生の重要性

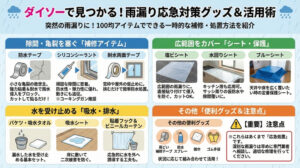

雨漏りが発生した際、すぐに修理業者に依頼できれば理想ですが、タイミングや天候によっては即対応が難しいケースもあります。そのため、自分でできる応急処置としての養生が役立ちます。応急処置とは、雨水の侵入を一時的に防ぎ、室内の被害を最小限に抑える処置のことです。ブルーシートや防水テープ、雑巾、新聞紙、マスキングテープ、土嚢などのアイテムを使って屋根や外壁、窓枠の補修や養生を行うことで、雨漏りによる劣化を抑えることができます。

屋根の雨漏りに対する自分でできる養生方法

屋根からの雨漏りは特に厄介です。棟板金の釘抜けや瓦のズレ、トタンの浮き、ひび割れ、シーリングの劣化など、原因は多岐にわたります。まず必要なのは、落ち着いて状況を確認し、原因箇所を特定すること。屋根に上ることが危険であれば、無理をせず、室内側からの対応に留めましょう。

養生にはブルーシートが最も活用されています。屋根全体にかぶせ、風で飛ばないようロープや重しで固定することで雨水の侵入を防ぎます。ブルーシートの下に防水性のあるプライマーを塗布したり、マスキングテープを使ってシートのズレを抑えると、より効果的です。耐久性が問われる台風時などは、仮設足場の設置や固定板、雨樋周辺のチェックも忘れずに行いましょう。

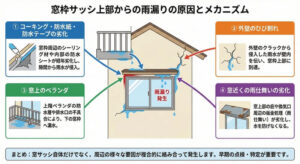

外壁や窓からの雨漏りの応急処置

外壁のひび割れやサッシの隙間、コーキングの劣化が原因で雨漏りが発生するケースも多くあります。外壁塗装の剥がれや、換気口まわりの割れなども雨水の侵入経路となります。これらの症状は、一見して分かりづらいこともあり、室内にシミが現れて初めて気付くケースも珍しくありません。

このような場合は、防水テープやシーリング材を使った一時的な補修が有効です。窓枠まわりやサッシの隙間には、雑巾や新聞紙を詰めて雨水の流入を防ぎ、外からビニールシートをかけて固定することで対応できます。サッシの下部に結露が生じている場合も、雨漏りとの見極めが必要となります。

台風や豪雨時の室内での初期対応

台風など災害時は、屋根や外壁の補修が難しくなるため、室内での対策が非常に重要です。まず、雨漏りが発生した箇所の下にバケツを置いて水を受け、床が濡れないよう新聞紙やタオルを敷きましょう。雑巾でこまめに水を拭き取りながら、濡れた家具や家電はすぐに移動させてください。

応急処置において忘れてはならないのが漏電リスクです。水がコンセントや配線に達すると感電や火災の危険性があります。天井からの雨漏りが広がっている場合は、電源ブレーカーを一時的に落とすなど、安全を最優先に対応してください。

応急処置後に行うべきチェックとメンテナンス

応急処置はあくまで一時的な防止策に過ぎません。雨が落ち着いたら、必ず専門業者に点検と本格修理を依頼しましょう。業者による屋根裏の点検では、目視では確認できないような浸入経路や腐食の進行が発見されることもあります。防水材や塗料、板金の交換が必要になることも多く、早めの対応が後のリフォーム費用を抑えるカギになります。

屋根材の種類によって工法や修理方法も異なります。トタンやスレートの場合は葺き替えやカバー工法、瓦屋根では棟瓦の補修や漆喰の補填、陸屋根では防水シートの張り替えなど、それぞれに合った施工が必要です。外壁塗装が劣化している場合は、防水性能を再確保するための塗装工事も視野に入れると良いでしょう。

応急処置・養生に必要な道具と選び方

初心者でも扱いやすい養生アイテムには、ブルーシート、防水テープ、マスキングテープ、雑巾、新聞紙、土嚢、ロープなどがあります。雨漏りの程度や建物の構造によって適切なものを選び、無理のない範囲で使用することが大切です。

ブルーシートを選ぶ際は、厚手で耐久性の高いものが安心です。マスキングテープは屋外では防水タイプを選び、粘着力と剥がしやすさのバランスがとれた製品を選びましょう。また、防水補修に使用するシーリング材やコーキング材は、用途に応じてプライマーとの併用を検討すると密着力が高まります。

養生処置でよくある失敗と注意点

自己対応において最も多い失敗は、「防水処置を行ったつもりが逆に雨水を誘導してしまった」というケースです。たとえば、ブルーシートの端が外壁の中途半端な位置で切れていると、そこから水が逆流し、内部への侵入が加速することがあります。

また、コーキングの過剰な使用は見た目にも影響し、再修理の際に手間を増やす原因にもなります。必ず手順に沿って行い、無理に塞ぐのではなく、あくまで「水の流れを変える」ことを意識しましょう。

雨漏りを未然に防ぐための定期点検とリフォーム

雨漏りを防ぐためには、日頃からのメンテナンスが重要です。屋根や外壁の塗膜が劣化していないか、棟板金や雨樋が浮いていないか、換気口や天窓のパッキンが劣化していないかなど、さまざまなポイントをチェックしましょう。

リフォームを検討する際は、火災保険や住宅保証が適用できるかも確認してください。雨漏りが災害によるものであれば、保険の対象となる可能性があります。費用を抑えるためにも、早期に専門業者と相談することがカギとなります。

安心できる業者選びと見積もりのポイント

雨漏り修理を依頼する際は、複数の業者から相見積もりを取ることをおすすめします。費用の相場や工事内容、使用する素材や塗料の特徴、防水性や耐久性の違いなどを比較検討することで、適正価格で信頼できる業者を見つけやすくなります。

優良業者の多くは、点検や調査、見積もりを無料で行っており、事例や施工実績も提示してくれます。ホームページやブログ、口コミ、お客様の声などを確認することも判断材料になります。

まとめ:雨漏りの応急処置は「早めに・安全に・確実に」

雨漏りは放置すると生活環境に悪影響を与えるだけでなく、建物の寿命を縮める要因となります。応急処置や養生を行うことで被害の拡大を防ぎ、正しいタイミングで業者による修理を行うことが、長く安心して住まいを守るためのポイントです。

突然の雨や台風による雨漏りで困ったときこそ、この記事で紹介した方法や対処法を思い出し、焦らず行動していただければと思います。自分でできること、業者に任せるべきことをしっかり見極めて、大切な住まいを守っていきましょう。

「屋根雨漏りのお医者さん」は雨漏り修理の専門業者!

「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏り修理の専門業者として住宅や建物のさまざまな雨漏りトラブルに対応しています。

屋根だけでなく、ベランダやバルコニー、外壁、窓まわり、サッシ、天窓など、建物の構造全体を見渡しながら原因を丁寧に調査し、最適な修理方法を提案・施工しています。特に原因調査に力を入れており、目視だけでなく、必要に応じて散水調査など詳細な診断を行うことで、表面化しにくい内部の雨漏り原因も見逃しません。

在籍しているのは、一級建築板金技能士や屋根診断士といった有資格者で、豊富な現場経験をもとにした高い技術力と判断力が強みです。調査から見積り、施工、アフターサービスに至るまで、すべてを一貫対応する体制が整っており、外部業者に委託せず、自社で完結するため、品質管理も徹底されています。

また、火災保険を活用した雨漏り修理の相談にも対応しており、申請のための現場写真や書類作成のサポートも行っています(※保険適用の可否は保険会社の判断によります)。戸建て住宅だけでなく、マンションやアパート、ガレージ、工場、店舗など、さまざまな建物の実績があり、法人やオーナー様からの依頼も増えています。

「屋根雨漏りのお医者さん」は、地域や規模にとらわれず、全国で対応を進めており、信頼できる職人ネットワークを活かして、各地域で迅速かつ丁寧なサービスを提供しています。お問い合わせは電話やLINE、メールフォームから可能で、初めての方でも相談しやすい体制が整っています。

長年の実績と、誠実な対応、高い技術力により、多くのお客様から厚い信頼を得ている「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏りに悩むすべての方の強い味方です。どこから雨が入っているのかわからない、以前修理したのに再発してしまったという方も、まずはお気軽にご相談ください。調査・見積もり無料で行っております。