瓦屋根の住宅は、日本の風景に溶け込む美しい外観とともに、優れた耐久性を誇ります。しかしその一方で、経年劣化や自然災害、施工ミスなどにより雨漏りが発生することも少なくありません。特に雨漏りが起きた際は、早めの対応が求められます。本記事では「瓦屋根 雨漏り 修理費用」の相場を中心に、原因や工事の種類、法的な対処方法、さらには火災保険や補助制度の活用法までを解説し、費用を抑えつつ安心して修繕できる方法を徹底的にご紹介します。屋根という住まいの重要な構造部分に起きる問題であるからこそ、信頼できる情報を元に的確な判断を下すことが、今後の生活の安心にも直結します。

瓦屋根の雨漏りの原因と特徴

瓦屋根は高い耐久性を誇るものの、長期間にわたり風雨にさらされることで劣化していきます。特に棟の漆喰の剥がれや瓦のズレ、破損、台風や地震による強風・振動の影響などが主な原因です。漆喰が剥がれることで隙間が生まれ、そこから雨水が内部に侵入しやすくなります。加えて、施工時の技術不足や、瓦の下に敷かれた防水シート(ルーフィング)の劣化も見落とせません。防水シートが破れたり剥がれたりしていると、瓦が無事であっても雨水が侵入してしまうのです。

また、雨水の侵入経路は屋根だけでなく、外壁との取り合いやベランダとの接合部、屋根裏の通気不良など複雑に絡み合っており、正確な原因特定には専門的な点検が欠かせません。屋根裏の天井部分にできる雨染みや、壁紙の剥がれといったサインも雨漏りの初期症状です。これらを見逃さず、早期に専門業者へ相談することが、深刻な被害を防ぐ第一歩です。

修理費用の相場とその内訳

瓦屋根の雨漏り修理費用は、部分補修か全体的な葺き替えかによって大きく異なります。部分的な補修で済む場合、費用はおおよそ5万円〜30万円程度。瓦の交換や漆喰の詰め直し、コーキングによる応急処置が含まれます。簡易的な修繕とはいえ、原因特定と的確な対処ができなければ再発リスクが高くなるため、慎重に判断する必要があります。

一方、劣化が進んで全体の葺き替えが必要な場合は、50万円〜200万円以上となるケースもあります。特に耐震性や断熱性の向上を図るために新しい屋根材(ガルバリウム鋼板など)へ変更する場合、さらに高額になる傾向があります。

費用の内訳としては、材料費(瓦・防水シート・下地材など)、足場設置費、施工人件費、撤去および廃材処分費などが含まれます。また、瓦の種類や建物の形状、高所作業の有無によって金額が上下します。複雑な構造の屋根では安全対策として仮設足場が不可欠となり、その費用が10万円〜20万円ほど加算されることもあります。

修理の種類と選び方

雨漏り対策として行われる修理には主に3つの工法があります。まず、瓦の一部を差し替える「部分交換」、次に防水性の低下に対応するための「漆喰補修」や「コーキング処理」、そして根本的な改修として「葺き替え工事」です。

部分修理は費用を抑えたい場合に適していますが、原因が広範囲に及ぶ場合は効果が限定的です。見た目では分からない部分にまで劣化が進行しているケースも多く、補修後しばらくしてから再発することもあります。

一方、葺き替えは高額になりますが、屋根全体の耐久性を一新できるため長期的には安心です。屋根の下地構造や断熱材を新しくすることで、雨漏り防止だけでなく室内環境の改善にもつながります。費用だけでなく、築年数や被害の程度、今後の住まいの利用計画などに応じて最適な方法を選ぶことが重要です。施工業者からの説明を聞く際には、選択肢のメリット・デメリットを丁寧に比較するようにしましょう。

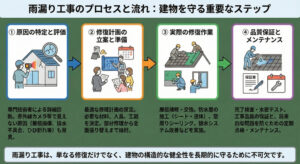

修理にかかる時間と流れ

瓦屋根の修理には、工事の規模に応じて必要な日数が大きく異なります。簡単な部分補修であれば1日〜3日程度で終わることもありますが、瓦の広範囲な交換や下地の補修、葺き替えとなると1週間から2週間、場合によってはそれ以上かかることもあります。施工前には必ず現地調査が行われ、屋根の状態、雨漏りの箇所、必要な工事内容を詳細に確認したうえで、見積もりが作成されます。

この見積もりには、材料費、作業費、足場の費用、処分費などが明記されているのが理想です。契約後、天候などの条件が整えば工事に着手され、施工中は仮設足場の設置、安全対策の確保、作業の進行管理などが行われます。作業後には仕上がりの確認とともに、雨水の侵入テストや、写真付きの完了報告が行われる場合もあります。

工期が延びる主な理由としては、悪天候による作業中止や、屋根を開けて初めて判明する内部の劣化箇所への追加工事などが挙げられます。そのため、工事前に想定されるスケジュールと、変更が生じた際の連絡方法についても確認しておくと安心です。

業者選びのポイントと注意点

瓦屋根の雨漏り修理を依頼する際、最も重要なのが業者選びです。適切な業者を選ばなければ、修理が不完全に終わって再発してしまったり、予想以上の高額請求を受けてしまうこともあります。まず、信頼できる業者かどうかを見極めるためには、実績の確認が必要です。過去の施工事例や写真、口コミ評価を調べることで、どのような対応をしてくれるのかが見えてきます。

また、見積書の内容も重要です。内訳が明細化されており、何にいくらかかるのかが明記されているかをチェックしましょう。あいまいな項目が多い場合や、「一式」としか書かれていない場合は注意が必要です。可能であれば複数の業者から相見積もりを取り、金額だけでなく提案内容や対応の丁寧さも比較しましょう。

最近では、訪問販売形式で「今すぐ直さないと危ない」と不安をあおる悪徳業者も存在します。契約を急がせるような言動や、保証内容が曖昧な業者には注意しましょう。優良業者は、施主に十分な説明と選択の余地を与えてくれるものです。また、火災保険の申請や補助金の活用についても積極的に相談に乗ってくれる業者であれば、経済的な負担軽減にもつながります。

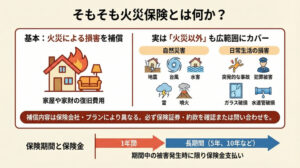

火災保険・補助金の活用と法的対処法

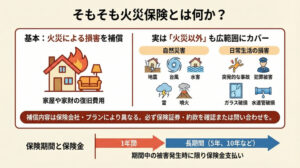

瓦屋根の雨漏り修理は、場合によっては火災保険の適用対象となることがあります。例えば、台風や強風、落雷、地震といった自然災害によって損傷した屋根については、「風災」「雪災」「落雷」などの項目で保険金の給付を受けられる可能性があります。そのため、修理を行う前にまず被害の発生状況を写真に記録しておきましょう。

火災保険を活用するためには、保険会社への連絡と必要書類の提出が不可欠です。業者に相談すれば、保険申請用の見積書や被害報告書の作成を代行してくれる場合もあります。適用条件や支給範囲については契約内容によって異なるため、保険証券を確認し、必要であれば保険会社や代理店にも相談を。

また、自治体によってはリフォーム工事や耐震改修に対して補助金が出る制度を設けているところもあります。特に高齢者が住む住宅や、耐震性能が不十分とされる旧耐震基準の家屋では補助率が高いことも。補助金制度の情報は市区町村の窓口やホームページなどで確認できます。申請には一定の条件があるため、早めに準備しておくとスムーズです。

さらに、施工不良によって生じた雨漏りについては、法的に業者へ損害賠償や無償修理を請求できるケースもあります。契約時の保証期間内であれば、保証書を元に請求が可能です。また、保証期間外でも「瑕疵担保責任」に該当する場合は、一定期間内であれば業者に修繕義務が生じる可能性もあります。こうした場合には消費生活センターや、住宅トラブルに強い弁護士などへ相談するとよいでしょう。

瑕疵担保責任と施工業者への法的請求

新築住宅で雨漏りが起きた場合や、リフォーム後すぐに水漏れが発生したようなケースでは、「瑕疵担保責任(現在では契約不適合責任)」という法的制度が適用される可能性があります。これは、売主や施工業者が、購入・施工時に消費者に引き渡した建物に不具合(=瑕疵)があった場合、一定期間内であれば無償で修理をする責任があるという法律です。

新築住宅では、引き渡しから10年間は、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分について、売主が責任を負うと住宅品質確保促進法で定められています。つまり、10年以内であれば、雨漏りは無償で修理してもらえる可能性があるということです。これを主張するには、まず保証書や契約書にある内容を確認し、施工業者や販売元に連絡を取る必要があります。状況によっては、住宅瑕疵担保履行法による保険が使える場合もあるため、保険会社にも問い合わせてみるとよいでしょう。

一方、リフォーム工事の場合は、一般に「契約不適合責任」が適用されます。工事契約時の内容と異なる不具合があれば、1年以内(または契約書記載の期間)であれば業者に修理を請求できる可能性があります。こちらも契約書や見積書、工事報告書などが重要な証拠になるため、大切に保管しておくことが大切です。

法的トラブルを避けるためにできること

雨漏り修理を巡るトラブルを未然に防ぐには、まず信頼できる業者選びが何よりも大切です。見積書の内容が明確かどうか、使用する資材や工法について丁寧に説明してくれるか、過去の施工実績は十分か、アフターフォローの内容が明記されているかなど、細かな点まで確認しましょう。また、可能であれば複数の業者から相見積もりを取り、費用と内容を比較することで、適正価格かどうかを見極める手助けになります。

万が一、施工後にトラブルが起きた場合には、感情的にならずに冷静に対応することが肝心です。まずは業者に連絡し、現場を見てもらい、その対応内容や説明を記録に残すようにしましょう。それでも納得できない場合には、消費生活センターや住宅リフォーム・紛争処理支援センターなどの第三者機関に相談することも検討しましょう。無料で法律的なアドバイスを受けられる場合もあり、トラブル解決の一助となります。

瓦屋根の雨漏り対策とメンテナンス

雨漏りを未然に防ぐためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。特に築10年以上が経過した住宅では、少なくとも年に1回は屋根の点検を行うことが推奨されます。点検では、瓦のズレや割れ、漆喰の崩れ、雨樋の詰まり、防水シートの状態などを確認し、必要に応じて早期補修を実施することで被害の拡大を防ぐことができます。

DIYで応急処置をする場合、コーキング材を使って隙間を埋める方法がよく知られています。しかしながら、施工方法を誤ると雨水の逃げ道をふさいでしまい、かえって雨漏りが悪化するケースもあります。瓦屋根は構造が複雑であり、上から見ただけでは判断できない劣化があるため、基本的には専門業者に点検・補修を依頼するのが安心です。

また、屋根に苔やシミが見られる場合は、防水機能が低下しているサインかもしれません。屋根塗装や防水処理も含めた総合的なメンテナンスを行うことで、耐久性の維持と美観の保全が可能になります。最近では、ドローンを活用した屋根診断を行う業者もあり、高所作業なしで安全かつ詳細な点検ができるようになっています。

まとめ:費用・信頼・安心を考えた最適な修理を

瓦屋根の雨漏りは放置すればするほど被害が拡大し、最終的には高額な修繕費用につながる恐れがあります。原因の特定から修理方法の選定、信頼できる業者の選び方、補助制度の活用まで、多角的に検討することで、安心して住まいを守ることができます。

特に日本は地震や台風といった自然災害の多い国です。住宅の屋根はそのたびにダメージを蓄積し、ある日突然雨漏りという形で表面化します。だからこそ、「まだ大丈夫」と油断せず、定期的な点検と適切なメンテナンスを行うことが求められます。この記事で紹介した情報を参考に、早めの対応と冷静な判断で、快適な住まいを維持していきましょう。

必要であれば、地域に根ざした施工業者への無料相談や見積もり依頼から始めてみるのも一つの方法です。大切なのは、「今」動き出すこと。未来の安心につながる第一歩となるでしょう。