突然の雨や長雨のシーズンになると、「あれ?天井にシミが…」「壁紙がふくらんでいる?」といった異変に気づく方も多いのではないでしょうか。こうした症状は、もしかすると雨漏りの初期サインかもしれません。雨漏りは放っておくと住宅の内部構造に深刻なダメージを与える恐れがあり、早期発見と正しい対策が非常に重要です。

この記事では、今すぐできる身近な雨漏り対策から、長期的に効果を発揮する防止策までを徹底解説します。どこから手をつければいいか分からない方や、すでに雨漏りに悩んでいる方にも役立つ情報を、専門的な視点でわかりやすくまとめました。最新情報も反映しながら、家を守るための具体的な手順や注意点をご紹介していきます。

住宅の寿命を伸ばし、大切な暮らしを守るために、まずは本記事で雨漏り防止の基本と実践的な対策を学んでいきましょう。

雨漏り対策の基本は定期点検と正しい施工

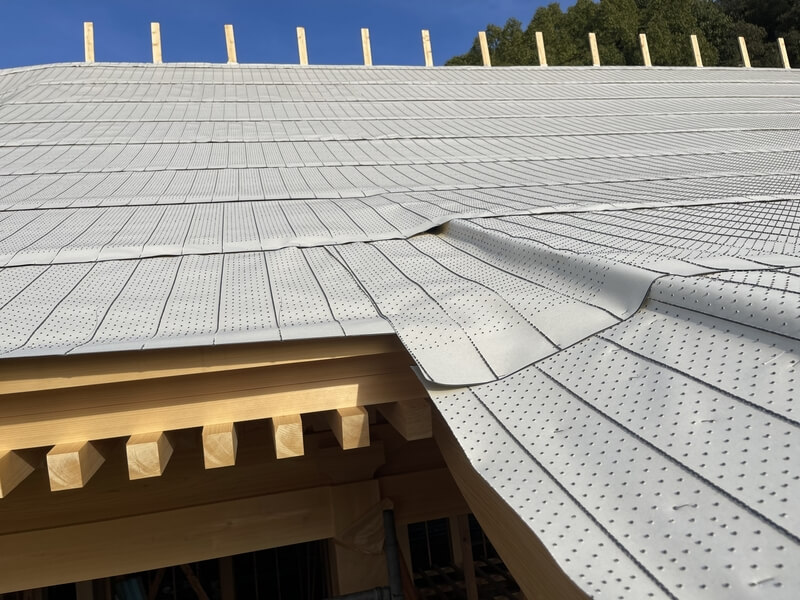

住宅における雨漏り対策は、定期的な点検と正確な施工の積み重ねによって成り立ちます。特に屋根や天井、ベランダ、外壁といった住まいの外皮部分は、経年劣化や自然災害の影響を受けやすく、雨水の浸入リスクが高まる箇所です。雨漏りが発生すると、天井にシミや膨らみが現れ、内部の断熱材や構造材にも深刻なダメージが及ぶ可能性があります。これを防ぐためには、まず屋根材や防水シート、施工の仕上がりなどを定期的に点検し、小さな不具合の段階で補修を行うことが必要です。

瓦のずれや金属板の錆、スレートの割れなどが見つかった場合、すぐに補修テープで仮補修するだけでなく、信頼できる施工会社に依頼して根本的な修繕を検討すべきです。ブルーシートで覆ってバケツで水を受けるといった応急処置も一時的には有効ですが、それに頼りきりでは根本的な解決にはなりません。専門家と連携し、計画的なリフォームを検討することが長期的な安心につながります。

雨樋と排水システムの整備による雨漏り対策

建物に降った雨水を安全に地面へ排出するためには、雨樋と排水路の整備が不可欠です。雨樋が詰まったり、破損したまま放置されたりすると、雨水が行き場を失い、屋根から溢れて外壁を伝いながら建物内部へ浸入することがあります。特にジョイント部分が緩んでいる場合や、雨樋の傾斜が不適切な場合には、補修テープでの簡易補修に加え、プロによる全体の点検と改修が必要です。

また、地面に設置された排水路やベランダの排水口も、定期的に清掃して詰まりを防ぐことが雨漏り対策として効果的です。落ち葉や泥、周辺の物品などが排水口を塞ぐことで、ベランダや外壁への水の滞留が生じ、長期的には外壁材の内部に水分が浸透してしまう恐れがあります。排水の流れを妨げない環境づくりは、住まい全体の耐久性を維持するうえでも非常に重要です。

屋根と外壁の防水施工とリフォームのタイミング

屋根の下には、防水性能を担うシートや防水層が施工されていますが、これらの素材にも寿命があります。長年使用していると、防水シートが破れたり、接合部が剥がれたりして、内部への水の浸入を許してしまいます。こうした状況が続けば、建物の天井や梁など構造部にまで被害が及び、リフォーム費用が跳ね上がる原因になります。早期の点検と計画的な補修がカギとなります。

さらに、屋根の傾斜が適切でない場合、雨水がスムーズに排出されず滞留するリスクが増します。特にフラット屋根や緩勾配の屋根は注意が必要です。ベランダやバルコニーも同様に、勾配不足による排水不良から雨漏りが発生することがあります。こうした問題を放置せず、専門家に構造のチェックを依頼し、必要であれば再施工や勾配の調整を行うべきです。

外壁塗装とひび割れの補修による浸水防止

外壁は、雨漏り対策において極めて重要な役割を担う部分です。建物の外側に位置する外壁は、日々の紫外線、風雨、気温差といった厳しい自然環境に常にさらされており、時間の経過とともに表面の塗膜が劣化していきます。この塗膜の劣化が進むと、防水性能が著しく低下し、外壁に生じた小さなひび割れや隙間から雨水が浸入し、断熱材や柱、下地材など建物内部にまで悪影響を及ぼすリスクが高まります。

特に、塗装の剥がれやチョーキング現象(手で触れると白い粉がつく)、色あせや光沢の消失といった症状は、塗料の防水性が失われつつある明確なサインです。こうした状態を放置すると、雨水の浸入だけでなく、外壁素材自体が劣化しやすくなり、建物の耐久性を著しく損なうことにつながります。そのため、外壁の状態を定期的に確認し、必要に応じて塗装を更新することが非常に大切です。

塗装の更新時期としては、一般的に10年から15年ごとが目安とされていますが、強風が吹きやすい地域や直射日光が当たり続ける立地、あるいは塩害や凍結が懸念されるエリアにおいては、より短いサイクルでの点検と塗装が求められる場合もあります。使用する塗料の種類によっても耐用年数に差があり、アクリル系、ウレタン系、シリコン系、フッ素系といった塗料の特性を理解して選ぶことが、長期的なメンテナンス計画を立てる上で重要です。最近では、高耐候性のラジカル制御型塗料なども登場しており、環境や予算に応じた選択肢が増えています。

加えて、外壁に生じたひび割れ(クラック)の存在も見逃してはなりません。ひび割れは、地震、温度差、建物の揺れや経年変化など、さまざまな原因で発生し、そこから雨水が浸入すると、内部の鉄筋が錆びたり、木材が腐食したり、断熱材が劣化したりするなど、構造上の深刻な被害を招く可能性があります。特にモルタル壁やALC壁、RC造の建物では、表面的には目立たない「ヘアクラック」と呼ばれる細かいひび割れでも、水の侵入経路となりうるため注意が必要です。

外壁の点検では、こうしたひび割れを見逃さず、早期に補修を行うことが肝心です。幅0.3mm以下の軽微なクラックであれば、弾性のあるシーリング材を使用して自分で補修することも可能ですが、それ以上の幅や深さのあるひび割れの場合には、専門的な処置が必要です。Uカットシーリング充填工法やエポキシ樹脂注入といった施工技術を要するケースも多く、こうした場合は専門のリフォーム業者に調査と施工を依頼するのが最も確実です。

さらに、補修作業に用いるシーリング材や塗料は、外壁の素材や動きのある箇所かどうかによって適切なものを選ぶ必要があります。素材に合わない補修材を使ったり、施工が不適切であったりすると、補修直後に再びひび割れが発生してしまい、かえって余計な費用と手間がかかることになりかねません。

このように、外壁塗装の更新とひび割れ補修は、見た目を美しく保つだけでなく、建物全体の防水性と耐久性を維持するうえで欠かせない作業です。定期的な点検と正しい施工を積み重ねることで、雨漏りのリスクを最小限に抑え、長く安心して暮らせる住環境を守ることができます。

窓・ドア周辺のシーリング材点検と対策

窓枠やドア枠の周囲に施工されているシーリング材は、紫外線や風雨の影響で徐々に劣化していきます。これを放置してしまうと、隙間から雨水が浸入し、天井や内壁に雨染みやカビが発生する恐れがあります。見た目には小さな剥がれや硬化でも、雨漏りの原因になり得るため、早めの点検と交換が重要です。

シーリングの補修は、ホームセンターなどで道具と材料を揃えれば自分で行うことも可能ですが、仕上がりにムラがあると逆効果になることもあります。不安がある場合は、施工会社に依頼してしっかりと充填・施工してもらうと安心です。また、窓やドアの建付けが悪く、隙間ができてしまっている場合は、金具の調整やパッキン材の交換などで密閉性を高めることが効果的です。

窓やドアのシーリングの確認

シーリング材の交換

窓やドアの周囲に使用されているシーリング材は、時間が経つとともに劣化します。劣化したシーリング材は、隙間から雨水が浸入する原因となるため、定期的に点検し、必要に応じて交換することが重要です。

- 劣化のサイン: シーリング材がひび割れたり、硬化したり、剥がれたりしている場合は劣化のサインです。特に古い建物では、シーリング材の劣化が進んでいる可能性が高いです。

- 交換手順: 古いシーリング材を取り除き、新しいシーリング材を適用します。取り除く際には、専用の工具を使用し、窓枠やドア枠にダメージを与えないよう注意します。新しいシーリング材を均等に塗布し、隙間なくしっかりと充填します。

窓やドアの調整

閉まりきらない窓やドアは、雨水が侵入しやすくなります。定期的に窓やドアの調整を行い、密閉性を向上させることが重要です。

- 調整方法: 窓やドアのヒンジや枠を点検し、必要に応じて調整します。特に、ドアの上下がずれている場合や、窓のロックがしっかりかからない場合は、ヒンジの位置を調整することで密閉性を高めます。

- 隙間の確認: 窓やドアを閉めた状態で、隙間風が入ってこないかを確認します。隙間がある場合は、シーリング材やパッキンを追加して密閉性を高めます。

室内の湿度管理と換気による結露・カビ防止

雨漏りとは直接関係がないように見える室内の湿度管理も、実は非常に大切な対策のひとつです。湿度が高すぎると結露が発生し、その水分が建材に染み込みやすくなります。これが原因でカビが生えたり、構造材の腐朽が進行したりしてしまうのです。特に天井裏や押し入れなどの通気が悪い場所は、湿気がこもりやすく注意が必要です。

湿度管理には換気扇の使用が効果的です。浴室やキッチン、洗濯機置き場など湿気の多いエリアでは、24時間換気や定期的な窓開けによる換気を行いましょう。また、冬場の乾燥対策で加湿器を使う場合も、湿度計を使って60%を超えないよう管理することで、結露のリスクを抑えることができます。換気扇や加湿器のフィルターを定期的に清掃することも忘れずに行いましょう。

雨漏りリスクを可視化するための履歴管理

一度雨漏りが発生した場所では、再発するリスクが高まります。そのため、過去の雨漏り履歴を記録しておくことが非常に有効です。天井にシミができた場所、ブルーシートを使用した応急処置の箇所、施工会社が実施した工事の内容や使用したテープやシーリング材の種類など、細かく記録しておくことで、次回の点検やリフォームの際に大いに役立ちます。

こうした履歴があると、同じ被害が繰り返されるのを防ぐだけでなく、新たなリスクの予測にもつながります。また、引っ越しや売却を検討している場合にも、住まいの履歴が明確であることは評価につながるため、雨漏りの有無や対処内容を整理しておくとよいでしょう。

専門業者との連携で確実な対策を

雨漏りの発生が疑われた場合や、バケツで受けるほどの被害が確認できた場合には、できるだけ早く専門業者に相談することが最善の対策です。施工会社やリフォーム業者には、屋根・外壁・ベランダなど各部位の雨漏りに対する専門的な知識と技術があります。無料点検を実施している会社も多いため、複数の業者を比較検討して信頼できる業者を選びましょう。

業者を選ぶ際には、過去の施工実績や使用資材の品質、補修方法の選び方なども重要なチェックポイントです。ブルーシートによる一時しのぎではなく、長期的な視点での再発防止策を提案してくれる業者こそ、信頼すべきパートナーとなります。施工後の保証内容についても確認しておくと安心です。

雨漏り対策の基本は定期点検と正しい施工

住宅における雨漏り対策は、定期的な点検と正確な施工の積み重ねによって成り立ちます。特に屋根や天井、ベランダ、外壁といった住まいの外皮部分は、経年劣化や自然災害の影響を受けやすく、雨水の浸入リスクが高まる箇所です。雨漏りが発生すると、天井にシミや膨らみが現れ、内部の断熱材や構造材にも深刻なダメージが及ぶ可能性があります。これを防ぐためには、まず屋根材や防水シート、施工の仕上がりなどを定期的に点検し、小さな不具合の段階で補修を行うことが必要です。

屋根の点検

屋根の状態を定期的に点検することは、建物の耐久性を保つための雨漏り対策として非常に重要です。まず屋根材の確認から始めましょう。瓦、スレート、金属板などの屋根材が割れていたり、欠けたりしていると、そこから雨水が浸入してしまう恐れがあります。特に、瓦のひび割れやズレ、スレートの剥がれ、金属板の錆や腐食は早期に発見して修理が必要です。これらの傷みは時間とともに拡大し、天井に水染みをつくる原因になります。

また、屋根の表面に苔やカビが発生していると、表面が滑りやすくなるだけでなく、屋根材そのものの劣化を早めることにもつながります。ときには排水を妨げて水がたまり、雨漏りを引き起こすケースもあります。定期的に屋根の清掃を行い、苔や汚れを取り除いておくことが、施工後の耐久性を維持するためにも欠かせません。

周辺の環境も確認しましょう。例えば、樹木の枝が屋根に触れていると、風で屋根を擦って傷をつけたり、落ち葉が雨樋を詰まらせたりします。こうした状態は、最終的に排水不良による雨漏りを引き起こすため、樹木は定期的に剪定し、屋根や排水に支障が出ないように配慮することが大切です。

雨樋と排水システムの点検

雨樋や排水システムが正常に機能していないと、屋根に降った雨水がうまく排出されず、外壁や天井からの雨漏りにつながります。特に秋から冬にかけては、落ち葉が雨樋に溜まりやすく、詰まりの原因になりやすい季節です。詰まりを放置すると、雨水が溢れて建物を伝ってしまい、壁面や基礎部分の浸水につながる可能性があります。定期的に掃除を行い、雨樋内の落ち葉やゴミを取り除くようにしましょう。

さらに、ジョイント部分の点検も重要です。雨樋の継ぎ目が緩んでいたり、ホースが破れていたりする箇所から水が漏れてしまうと、建物の外側に沿って雨水が流れ込み、構造材の腐食やカビの発生を招くことがあります。補修には防水テープやシーリング材を使用することが多く、応急処置も可能ですが、状態が悪化している場合はプロの施工会社に依頼して根本から改修することをおすすめします。

また、地面に設置された排水路も定期的に点検する必要があります。ゴミや泥が排水路を塞いでいないか、雨水がスムーズに排出されるように勾配が確保されているかを確認しましょう。特にベランダの排水口周辺に植木鉢や物置が置かれていると、排水が滞りやすくなり、水が溜まりやすくなるため注意が必要です。こうした細かな確認を積み重ねることが、建物全体の雨漏り対策として非常に有効です。

適切な屋根の保守と防水性能の維持

屋根の内部に敷設されている防水シートは、屋根材の下で雨水の侵入を防ぐ極めて重要な役割を果たしています。このシートが劣化したり、破れたりすると、たとえ表面の屋根材に問題がなくても、建物内部への浸水リスクが高まります。特に築年数が長い住まいでは、防水シートの寿命が尽きている可能性があるため、定期的なチェックと必要に応じた交換が欠かせません。

防水シートの交換は、屋根材の一部または全部を剥がす必要がある大規模な施工となるため、屋根材のリフォームと同時に計画すると効率的です。施工会社と相談しながら、リフォームの時期と合わせて適切なスケジュールを立てることで、無駄のないメンテナンスが実現できます。特に天井からの水染みやカビ臭がある場合、防水シートの劣化が疑われるため、早急な対応が求められます。

さらに、屋根の傾斜も雨水排出の効率を大きく左右します。適切な勾配が確保されていないと、屋根上に水が滞留しやすくなり、防水層への負荷が増して雨漏りの原因となるのです。屋根の傾斜や構造に不安がある場合には、建築士やリフォーム業者といった専門家に相談し、設計自体の見直しや構造補強を検討することが必要です。雨水が自然に流れ落ちる仕組みを確保することが、長期的な雨漏り防止につながります。

雨漏り対策!防ぐためのまとめ

雨漏りを防ぐためには、日常的な管理と的確な判断、そして継続的な対策が必要不可欠です。建物を良好な状態に保つためには、定期的な点検とメンテナンスを行い、必要に応じて専門家の力を借りながら、適切な処置を施していくことが重要です。これらの基本的な行動を積み重ねることで、雨漏りのリスクを大きく減らすことができます。

まず、屋根、雨樋、シーリング材、ベランダ、外壁といった雨水が侵入しやすい箇所を定期的に点検し、ひび割れや劣化、部材の損傷などがないかを確認しましょう。早期に異常を発見して対処することが、被害の拡大を防ぐ最善の手段です。

次に、定期的なメンテナンスを継続的に実施することが大切です。汚れの清掃、ゴミの除去、簡単な補修を怠らず行うことで、トラブルの芽を摘み取ることができます。点検とメンテナンスは、建物の健康診断とも言える大切な工程であり、長持ちさせるための鍵となります。

そして、自力での判断や対処が難しい場合や、見えにくい場所に問題が潜んでいると感じたときは、迷わず専門業者に相談しましょう。プロによる点検・診断を受けることで、より精度の高い対策を講じることが可能になります。信頼できる業者を選ぶことで、安心して適切な施工を任せることができ、長期的な安心へとつながります。

このように、定期点検、日常のメンテナンス、専門的な知見の活用という3つの柱を意識して対策を講じることで、雨漏りの発生を防ぎ、建物の耐久性と快適性を長く保つことができるのです。

「屋根雨漏りのお医者さん」は雨漏り修理の専門業者!

「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏り修理の専門業者として住宅や建物のさまざまな雨漏りトラブルに対応しています。

屋根だけでなく、ベランダやバルコニー、外壁、窓まわり、サッシ、天窓など、建物の構造全体を見渡しながら原因を丁寧に調査し、最適な修理方法を提案・施工しています。特に原因調査に力を入れており、目視だけでなく、必要に応じて散水調査など詳細な診断を行うことで、表面化しにくい内部の雨漏り原因も見逃しません。

在籍しているのは、一級建築板金技能士や屋根診断士といった有資格者で、豊富な現場経験をもとにした高い技術力と判断力が強みです。調査から見積り、施工、アフターサービスに至るまで、すべてを一貫対応する体制が整っており、外部業者に委託せず、自社で完結するため、品質管理も徹底されています。

また、火災保険を活用した雨漏り修理の相談にも対応しており、申請のための現場写真や書類作成のサポートも行っています(※保険適用の可否は保険会社の判断によります)。戸建て住宅だけでなく、マンションやアパート、ガレージ、工場、店舗など、さまざまな建物の実績があり、法人やオーナー様からの依頼も増えています。

「屋根雨漏りのお医者さん」は、地域や規模にとらわれず、全国で対応を進めており、信頼できる職人ネットワークを活かして、各地域で迅速かつ丁寧なサービスを提供しています。お問い合わせは電話やLINE、メールフォームから可能で、初めての方でも相談しやすい体制が整っています。

長年の実績と、誠実な対応、高い技術力により、多くのお客様から厚い信頼を得ている「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏りに悩むすべての方の強い味方です。どこから雨が入っているのかわからない、以前修理したのに再発してしまったという方も、まずはお気軽にご相談ください。調査・見積もり無料で行っております。