住まいのトラブルで多くの方が悩むものの一つが「雨漏り」です。特に台風や大雨の後に天井からポタポタと水が落ちてきたり、壁紙がシミになっていたりすると、「修理代がどれくらいかかるのか」「保険や共済で対応してもらえるのか」といった不安がよぎります。今回は、「県民共済 雨漏り 保証」というキーワードに注目し、県民共済で雨漏りの被害がカバーされるのかどうか、どのような条件で保障が受けられるのかをわかりやすく解説します。また、雨漏りの原因や予防法についてもお伝えしますので、ぜひご自身の住まいの安心に役立ててください。

雨漏りが起きたとき、まず考えるべきこととは

突然の雨漏りに直面すると、まず誰もが不安になるのが「修理の費用」と「保険対応の有無」ではないでしょうか。特に屋根からの浸水は、天井や壁、家財にまで被害が広がる可能性があり、放置すれば深刻な損害へと発展してしまいます。そんなときに頼りになるのが、加入している共済や保険制度。中でも「県民共済」は多くの家庭が利用しているため、雨漏りに対してどのような補償が受けられるのか関心を集めています。

県民共済では、基本的に「自然災害」によって生じた損害を対象としています。したがって、「台風」や「豪雨」、「大雪」などの風水害によって屋根や外壁が破損し、雨漏りが発生した場合、一定の条件を満たせば見舞金の支払いや修理費の補助が受けられる可能性があります。ただし、すべての雨漏りが保証対象になるわけではないため、しっかりとした確認が必要です。

県民共済とは?どんな仕組みで成り立っているのか

まず、県民共済について簡単におさらいしておきましょう。県民共済は、全国の都道府県で運営されている非営利の共済制度で、生活者同士が「助け合い」の精神で成り立っています。加入者から集められた掛け金をもとに、病気やケガ、火災、事故などのトラブルに対して保障が提供されます。保障内容は都道府県ごとに多少異なるものの、基本的には割安な掛け金で手厚い保障が受けられるという点が、保険とは異なる魅力でもあります。

県民共済には医療保障のほかに「新型火災共済」といった住宅に関する保障もあり、自宅が火災や自然災害に遭ったときに修理費用の一部が支払われる制度があります。この新型火災共済が、雨漏りの被害にも関係してくるポイントになります。

県民共済の補償内容と雨漏り対応のポイント

雨漏りに対する県民共済の保障を確実に受けるためには、いくつか押さえておきたいポイントがあります。

まず第一に、共済加入時に「住宅保障」が含まれているかどうかを確認しましょう。医療共済のみの加入では、住宅に関するトラブルには対応できません。多くの県民共済では「新型火災共済」が住宅保障として提供されていますので、それに加入しているかをチェックする必要があります。

次に、実際に雨漏りが発生した場合には、すぐに連絡を入れることが大切です。放置すればするほど「自然劣化によるもの」と判断されやすくなってしまいます。証拠となる写真や動画、修理業者の診断書も可能であれば用意しましょう。

さらに、自然災害の後には自己点検を行い、小さな異変でもメモしておく習慣をつけておくと、いざという時に役立ちます。天井や壁紙のシミ、カビ臭、クロスの膨れなど、些細な変化にも敏感になっておくことが、トラブルの早期発見につながります。

県民共済の補償制度は、「新型火災共済」と呼ばれる保険内容にまとめられており、「建物」と「家財」に対して損害が生じた場合に適用されます。この中には、風水害や雪害、火災、地震などの自然災害を含んだ幅広い補償が用意されていますが、雨漏りの場合はその原因によって支払われる見舞金の有無が分かれます。

例えば、「瓦」が飛んで屋根に穴が空き、そこから「雨漏り」が生じた場合には、台風などによる風災として「建物」損害に分類されます。このようなケースでは、修理費用を請求するための条件を満たす場合、共済金が支払われることがあります。また、室内の家財が濡れて破損した場合は、「家財」損害として見舞金の対象になる可能性があります。

注意すべきは、老朽化や施工不良による雨漏りです。こうした場合は「自然災害」による損害とは認められず、補償対象から除外されることが一般的です。したがって、定期的な屋根の点検やリフォームなどを行い、予防措置を取っておくことが重要となります。

実際に雨漏りが起きたときの対応フロー

「雨漏りが起きた!」というときに慌てないためにも、冷静な対応と正しい手続きの流れを把握しておくことが大切です。以下は、県民共済で対応可能なケースにおける基本的な流れです。

まず最初に行うべきことは、被害の「写真」や動画を撮影しておくこと。屋根の破損や天井の染み、濡れてしまった家具や家電など、できるだけ多くの証拠を記録しておくことが「請求」の際の大きなポイントになります。

次に、県民共済に「連絡」し、状況の「報告」と「申請手続き」の確認を行います。電話や「サイト」から「案内」が受けられるため、焦らず一つ一つ進めましょう。見舞金の「支払い」や修理補助が必要な場合、「書類」や「申請書」、「写真」などの資料を提出することになります。

修理については、信頼できる「業者」を手配することが望ましく、県民共済が「紹介」している「施工」業者や自治体との提携がある場合は、そちらを利用することで「無料点検」や「見積もり」が受けられることもあります。

修理費用と補償額の関係性

修理にかかる「額」は被害の規模や「屋根」の構造、使用している材料によって大きく変わります。たとえば、瓦屋根と金属屋根では施工方法も修理費用も異なるため、正確な「見積額」を把握するには「業者」に依頼して「点検」を受けることが必要です。

県民共済では、一定の「損害」額を超えた場合にのみ見舞金の支払いが行われるケースが多く、軽微な損傷では対象外となる場合もあるため、申請前に「必要書類」や条件を「確認」することが重要です。また、共済金が支払われるまでには一定の「期間」が必要であるため、「修理」の「対応」を急ぐ際は、先に自己負担で施工を行い、後から「請求」するという形もあります。

雨漏り修理はどれくらい費用がかかる?

雨漏り修理の費用は、原因や被害範囲によって大きく異なります。屋根材の一部補修で済む場合は数万円程度で済むこともありますが、下地の木材や断熱材まで交換が必要になると、数十万円かかることも珍しくありません。

特に内部構造まで水が回っていた場合は、目に見える表面的な補修だけでは再発するリスクが高く、根本的な修理が必要となります。そのようなときこそ、県民共済のような保障制度があると経済的負担を大きく減らすことができます。見積もりや工事内容を明記した書類を提出すれば、支払い対象となるか判断してもらえる可能性もあるので、手続きは丁寧に進めるのがポイントです。

業者選びとトラブル防止の注意点

修理業者とのトラブルは少なくありません。見積もりと実際の請求額が大きく違っていたり、保証のない工事をされてしまったりするケースもあります。県民共済で補償が受けられる場合でも、「業者」との契約は「個人」とのやり取りになるため、「注意」が必要です。

信頼できる「業者」かどうかを見極めるには、実績や「紹介」サイト、都道府県の「施工」業者「一覧」などを参考にするのが効果的です。最近では、共済制度と連携している「業者」も増えており、そうした「利用」者の声を確認することで、質の高い対応が期待できるでしょう。

具体的な事例と保証の適用可能性

たとえば、築20年の木造住宅に住んでいる方が、台風の翌日に天井からの雨漏りに気づいた場合。その原因が台風による瓦の飛散や板金の外れだったとすれば、県民共済の新型火災共済を契約している場合、被害申請を行うことで共済金の支払いを受けられる可能性が高いです。

反対に、雨漏りがじわじわと進行し、気がついたときにはクロスの裏までカビが繁殖していたような場合は、自然災害との因果関係が証明しづらく、共済からの支払いは難しいかもしれません。このようなときは、雨漏りが「いつ」「なにが原因で」「どこから発生したか」をしっかり記録し、専門業者による診断書や写真資料を用意しておくことが重要です。

雨漏り対策の基本と日常点検の重要性

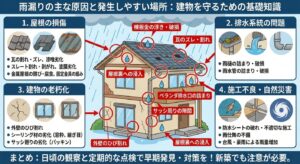

そもそも、雨漏りを未然に防ぐにはどうすればよいのでしょうか。多くの専門家が推奨しているのが、「屋根」の定期的な「点検」と「リフォーム」です。近年の「新型」住宅は、断熱性やデザイン性が高まった一方で、水の逃げ道が限定的であり、ひとたび漏水が発生すると「家財」全体にまで影響するケースも少なくありません。

大切な住まいを雨漏りから守るには、定期的なメンテナンスが欠かせません。5年に1度程度は屋根・外壁の点検を行い、必要に応じてシーリングの打ち直しや塗装、防水処理などを行いましょう。また、雨樋のつまりや破損も雨漏りの原因になるため、落ち葉やゴミがたまっていないか確認することも大切です。

また、DIYでの修理は簡単そうに見えても、根本原因を見落としてしまうことがあるため、特に屋根上の作業などはプロに任せるのが安心です。専門業者による診断を年に一度受けておくだけでも、将来の大きな出費を防ぐことにつながります。

また、「雪害」や「台風」など季節ごとのリスクに応じて、状況を「見直す」ことも大切です。大雨の前には排水溝の清掃を行い、冬の大雪には屋根に溜まる「雪」の量をチェックするなど、簡単な対策でも「安心感」は大きく変わります。

まとめ:県民共済を最大限活用するために

雨漏りという問題は、目に見えないところで静かに広がっていくことが多く、発見が遅れるとその分「修理費」や「損害」も増加します。県民共済では、そうした「自然災害」に起因する「雨漏り」に対して「見舞金」や「支払い」補助といった「対応」を行っていますが、その「申請」には「写真」や「資料」、「連絡」手段などの事前準備が求められます。

雨漏りは突然やってくる住まいのトラブルですが、正しい知識と備えがあれば、被害を最小限にとどめることができます。「県民共済 雨漏り 保証」という視点から見たとき、自然災害が原因で発生した雨漏りであれば、新型火災共済に加入していれば見舞金や共済金が支払われる可能性があります。

しかし、日々の劣化やメンテナンス不足によるものには対応されない場合があるため、こまめな点検と予防が何よりの対策になります。これを機にご自身の共済加入内容を一度見直し、いざというときに備えておくことをおすすめします。住まいは人生の土台です。県民共済と上手に付き合いながら、安心して暮らせる環境を整えていきましょう。

また、「業者」選びや「利用者」の体験をもとにした「口コミ」情報も有効です。信頼できる「施工」会社と連携し、共済と連携して行う「修理」こそ、確実かつ安心できる方法といえるでしょう。

今後も突然の雨漏りに備えるために、県民共済の補償内容をよく理解し、自宅の状態を日常的に見直しておくことが何よりの備えです。