新築の時ではあまり気になることはありませんが、築年数が経ってくると心配になるのが「雨漏り」です。

そして、一体、雨漏りは築何年くらいで発生しだすのか?疑問を持たれる方もいるのではないでしょうか。

また、雨漏りの心配は築何年後くらいから気にすべきなのか?

これらの疑問を解決するために、この記事では住宅の年数と雨漏りの関係について素人の方でもわかりやすく解説していきます。

雨漏りは築何年目から起こる?築年数別に見る危険度とチェック方法

住宅にとって「雨漏り」は見過ごすことのできない大きな問題です。見た目に分かりにくく、気づいた時には構造にまで深刻な影響を与えていることもあります。特に築年数が経過した住宅では、経年劣化や構造材の傷みによって雨水の侵入リスクが高まり、費用のかかる修理や工事が必要になるケースも少なくありません。この記事では、築年数ごとの雨漏り発生リスクと、雨漏りを防ぐためのチェック方法、必要な対策について詳しく解説します。

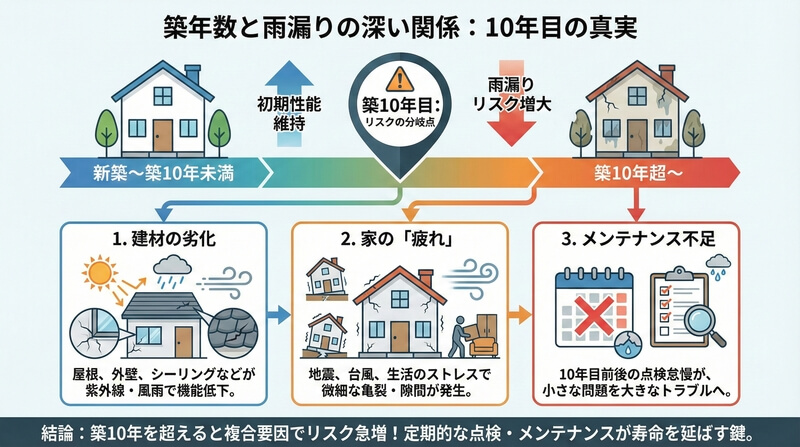

築年数と雨漏りの深い関係

住宅の寿命は、その構造や使用されている材料、さらには定期的なメンテナンスの有無などによって大きく変わります。しかしそれにしても、家は永遠に同じ状態を保ち続けるわけではありません。時間が経つにつれて、家もまた「老化」していくのです。

「雨漏り 何年」で考えると、その答えは多岐にわたりますが、一つ確かなことは、築10年を超えたあたりから雨漏りのリスクが高まるという事実です。では、なぜ10年という数字が出てくるのでしょうか。

- 建材の劣化

新築の家でも、時間が経つにつれて屋根や外壁、窓周辺のシーリングなど、さまざまな部分の材料が劣化します。特に屋根は直接雨や風、紫外線などの外部要因にさらされているため、劣化が進みやすいのです。劣化した材料は、その機能を失い、雨水をしっかりと防ぐことができなくなります。 - 家の「疲れ」

地震や強風、また日常の生活による家具の移動や重い荷物の置き場所の変更など、家は常に外部、内部からのストレスを受けています。これにより、家は微細な動きを繰り返し、その結果、微細な亀裂や隙間が生じることがあります。そして、これらの隙間から雨水が侵入しやすくなるのです。 - 定期的なメンテナンスの欠如

住宅は、定期的な点検やメンテナンスを受けることで、初めてその寿命を長くすることができます。しかし、多くの住宅所有者が10年近く家の点検やメンテナンスを怠ることが多いです。そのため、未然に防ぐことができる小さな問題が大きなトラブルとして表面化することが増えます。

これらの要因が組み合わさり、築10年を超えると、多くの住宅で雨漏りのリスクが増えるのです。このリスクを最小限に抑えるためにも、定期的な住宅の点検やメンテナンスを心がけることが重要です。

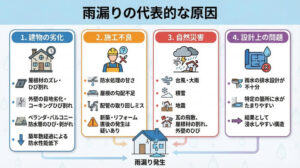

雨漏りが発生する主な原因

雨漏りというのは、単に「雨が家の中に入ってくる現象」と捉えるだけでなく、それを引き起こす背後に潜むさまざまな原因を理解することが重要です。ここで取り上げる主な原因を、より深く掘り下げて解説します。

- 屋根の劣化:

屋根は住宅の一番上に位置し、常に外部の気象条件、特に雨や雪、強い日差しや風などの自然の影響を受けています。このような環境下での長期間の使用により、屋根材料が持つ防水性や耐久性が徐々に低下します。また、屋根の材料によっては劣化の進行が早まることもあります。例えば、瓦やシングルは太陽の紫外線によって劣化が進行しやすく、また、極端な気温変化による収縮や膨張が繰り返されることで、微細な亀裂や隙間が生じることがあります。これらの結果として、雨水が屋根の隙間を通じて家の中に侵入することが起こります。 - 施工ミス:

住宅の建築時に施工の不備や手抜きがあった場合、それが雨漏りの直接的な原因となることも少なくありません。たとえば、屋根の勾配が適切でない場合や、雨どいや樋の取り付け位置が不適切であると、雨水の排出がスムーズでなくなり、結果として雨水がたまってしまいます。また、屋根材の取り付けが不十分であると、雨風によって屋根材が浮き上がってしまうこともあり、その結果として雨水が侵入することが起こるのです。 - 外壁のダメージ:

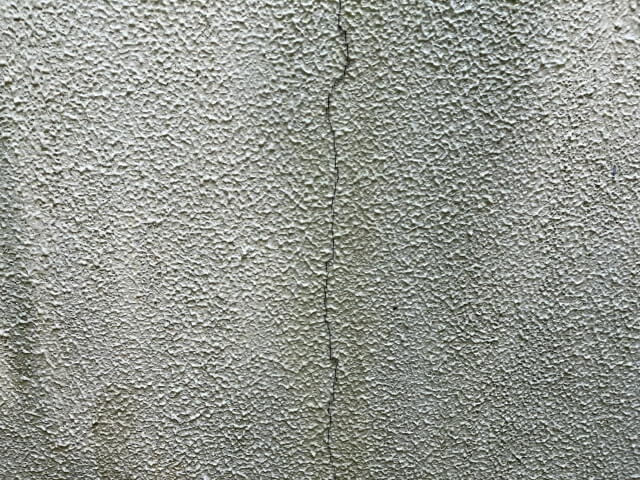

外壁は、住宅を外部環境から守るバリアの役割を果たしています。しかし、長年の使用や外部からのダメージ、例えば地震や台風などの自然災害によって、外壁にはひび割れやクラックが生じることがあります。特に、壁材の継ぎ目や窓周辺など、外壁の弱点となる部分には注意が必要です。このようなダメージから雨水が浸入すると、内部の断熱材や構造材にまで影響を及ぼすことがあります。そして、これらの部分が湿気を帯びると、カビの発生や健康への影響、さらには家の構造そのものの劣化を引き起こす恐れもあるのです。

雨漏りを早期発見する方法

雨漏りは、一度発生すると家の構造や家財を損傷させるだけでなく、住宅内の湿度が上昇し、カビの原因となることもあります。

したがって、雨漏りを早期に発見することは、家の健康と住み心地を維持する上で非常に重要です。

以下は、雨漏りを早期に発見するための具体的な方法をまとめたものです。

- 屋根の定期点検

屋根は直接的な雨や風、日差しにさらされている部分であり、雨漏りの主要な原因となる箇所の一つです。特に瓦やシングルがずれている、または損傷している場所がないか確認しましょう。 - 外壁の確認

外壁には、経年劣化や物理的なダメージによるひび割れや穴が生じることがあります。これらの部分から雨水が侵入するリスクが高まります。定期的に外壁を目視でチェックし、特に気になる部分は専門家に診てもらうことがおすすめです。 - 窓やドアのシーリングの点検

窓やドアの周りのシーリング材が劣化すると、ここから雨水が侵入しやすくなります。柔らかさが失われて固くなっている、または剥がれている部分がないか確認しましょう。 - 室内の湿気やカビの発生をチェック

雨漏りが発生している場合、部屋の一部が特に湿ったり、カビが生じることがあります。定期的に天井や壁をチェックし、湿気やカビの発生を確認しましょう。 - 屋根裏や天井裏の確認

屋根裏や天井裏は、直接的には目視することが難しい場所ですが、雨漏りが発生している場合、この部分に水たまりや湿気が生じることがあります。少し手間はかかりますが、定期的にこの部分も確認することが大切です。 - 雨天時の点検

降雨時に家の中を点検することで、雨漏りの発生箇所や程度を直接確認することができます。特に激しい雨の日には、家の中の状態をチェックしてみましょう。

これらの方法を取り入れることで雨漏りを早期に発見し、適切な対応をとることができます。

大切な住まいを長持ちさせるために定期的な点検やメンテナンスを怠らないよう心掛けましょう。

住宅での雨漏りリスクは何年ぐらいで高まる?

住宅を新築してからの経過年数は、家の健康状態を示す指標とも言えます。

この期間が長くなるにつれて、家の構造や材料が持っていた当初の力や質が弱まり、それに伴いさまざまな問題が現れるようになります。

この中で、特に目立ちやすいのが「雨漏り」の問題です。

雨漏りは単なる水滴が落ちてくる現象ではなく、これが示す背後の問題は多岐にわたる可能性があります。

例えば、屋根の材料の劣化、水の流れる経路の変化、または建築時の施工の不備など、さまざまな要因が考えられます。

そして、これらの問題が積み重なり、特に住宅が10年以上の年月を経ると、それらの問題が表面化しやすくなります。そのため、多くの専門家や経験者は、新築から10年が経過する頃には、住宅の状態を詳細にチェックし、必要に応じて修繕やメンテナンスを行うことを推奨しています。

これにより、雨漏りをはじめとした住宅の問題を早期に察知し、適切な対応を取ることができるのです。

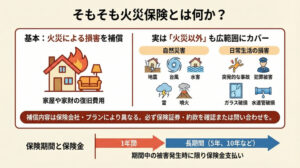

築10年未満の住宅でも油断は禁物

新築住宅であっても、施工不良や建材の不良によって雨漏りが起きることがあります。とくに屋根や外壁の接合部、サッシ周辺、シーリング材の施工状態が不良だと、築年数に関係なく雨水が浸入する危険性があります。また、強風や台風などの自然災害が直接的な原因となるケースもあります。火災保険や自然災害補償の対象となることもあるため、被害が確認された場合は早急に調査を依頼しましょう。

築10年から20年の住宅は点検のタイミング

この時期は、住宅の保証期間(たとえば10年保証)が切れるケースが多く、初めての大規模メンテナンスが必要になる時期です。屋根の防水シートの耐用年数が経過し、スレート瓦や金属屋根の板金部分の劣化、コーキングの剥がれや隙間などが雨漏りの原因になります。定期的な点検を行い、必要に応じて補修や塗装工事を行うことが重要です。特に見えにくい屋根裏や天井裏の湿気やカビの発生にも注意が必要です。

築20年から30年の住宅は高リスク

築20年以上になると、建物全体にわたって劣化が進行している可能性が高く、雨漏りリスクも大幅に高まります。屋根材や外壁の防水機能が低下し、木材が腐食することで構造にまで影響が及びます。特に雨水が壁内に侵入している場合、内部で腐朽やカビが進行していることもあり、応急処置では済まない場合もあります。雨漏りが起こる前に、屋根・外壁の全面的な点検・補修工事やリフォームの検討をおすすめします。

築30年以上の住宅は全面的な見直しを

築30年を超える住宅では、屋根・外壁にとどまらず建物全体の耐久性が大きく問われる時期です。雨漏りの症状が発生していなくても、内部構造に隠れた問題が進行していることもあり、プロによる詳細な調査が不可欠です。特に雨漏りが発生している場合は、被害範囲の特定と、根本原因への適切な対応が必要です。劣化が進んだ屋根材や破損した樋、傷んだ棟板金、ズレた瓦などの補修に加え、必要に応じて構造補強も視野に入れるべきです。

雨漏りのチェック方法と見逃しがちなポイント

雨漏りの初期症状には、天井や壁のシミ、クロスの剥がれ、異臭やカビの発生、湿気がこもるといった現象があります。これらを見つけたら、雨水の浸入口を特定するための現地調査が必要です。雨漏りは、屋根だけでなく外壁のひび割れやシーリングの劣化、窓や樋、ベランダ、軒周りなど様々な箇所から発生します。特に築年数の経過した住宅では、目視できない内部構造での進行もあるため、プロの業者に依頼して点検を受けるのが安心です。

費用や業者選びのポイント

雨漏り修理には「部分補修」から「全面工事」まで様々な対応があり、費用は規模や工法、使用する材によって異なります。小規模な補修であれば数万円から、大規模な屋根全体の葺き替えや外壁リフォームでは100万円を超えるケースもあります。費用の見積もりを複数の会社から取得し、比較することが大切です。信頼できる業者は、点検結果や補修の必要性を明確に説明し、火災保険の活用や補助金の案内もしてくれることが多いです。

雨漏りを防ぐには定期的な点検とメンテナンスがカギ

雨漏りを未然に防ぐためには、築10年を過ぎたタイミングでの点検を皮切りに、5年ごとの定期点検を習慣にすることが推奨されます。雨漏りは一度起きると、建物内部まで影響を及ぼし、補修費用も高額になる傾向があります。日常的に屋根や外壁の状態を気にかけ、気になる箇所があれば気軽に相談できる業者を見つけておくと安心です。定期的な塗装やシーリングの打ち直し、防水工事などを通じて住宅の寿命を延ばすことができます。

まとめ:築年数に応じた対策で住宅を守る

雨漏りは、築年数と深い関係があります。新築だからといって安心せず、築10年目からは特に点検・補修の必要性が高まります。築20年を過ぎれば雨漏りリスクは加速度的に増し、築30年以上の住宅では全体的な見直しが求められます。被害を最小限に抑えるには、早期発見と的確な工事が不可欠です。家族の生活を守るためにも、住宅の状態に目を向け、専門知識と実績のあるプロと連携して、安心できる住環境を維持していきましょう。

「屋根雨漏りのお医者さん」は雨漏り修理の専門業者!

「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏り修理の専門業者として住宅や建物のさまざまな雨漏りトラブルに対応しています。

屋根だけでなく、ベランダやバルコニー、外壁、窓まわり、サッシ、天窓など、建物の構造全体を見渡しながら原因を丁寧に調査し、最適な修理方法を提案・施工しています。特に原因調査に力を入れており、目視だけでなく、必要に応じて散水調査など詳細な診断を行うことで、表面化しにくい内部の雨漏り原因も見逃しません。

在籍しているのは、一級建築板金技能士や屋根診断士といった有資格者で、豊富な現場経験をもとにした高い技術力と判断力が強みです。調査から見積り、施工、アフターサービスに至るまで、すべてを一貫対応する体制が整っており、外部業者に委託せず、自社で完結するため、品質管理も徹底されています。

また、火災保険を活用した雨漏り修理の相談にも対応しており、申請のための現場写真や書類作成のサポートも行っています(※保険適用の可否は保険会社の判断によります)。戸建て住宅だけでなく、マンションやアパート、ガレージ、工場、店舗など、さまざまな建物の実績があり、法人やオーナー様からの依頼も増えています。

「屋根雨漏りのお医者さん」は、地域や規模にとらわれず、全国で対応を進めており、信頼できる職人ネットワークを活かして、各地域で迅速かつ丁寧なサービスを提供しています。お問い合わせは電話やLINE、メールフォームから可能で、初めての方でも相談しやすい体制が整っています。

長年の実績と、誠実な対応、高い技術力により、多くのお客様から厚い信頼を得ている「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏りに悩むすべての方の強い味方です。どこから雨が入っているのかわからない、以前修理したのに再発してしまったという方も、まずはお気軽にご相談ください。調査・見積もり無料で行っております。