雨漏りは家に深刻な被害をもたらす問題で、放置すると構造の劣化やカビの発生など、長期的な損害に発展する恐れがあります。修理には高額な費用がかかることもあるため、早期の発見と対策が重要です。しかし、雨漏りは正しく原因を突き止めて対処すれば、防ぐことが可能です。この記事では、専門的な知識がなくても理解できるように、雨漏りの主な原因と調査方法についてわかりやすく解説していきます。

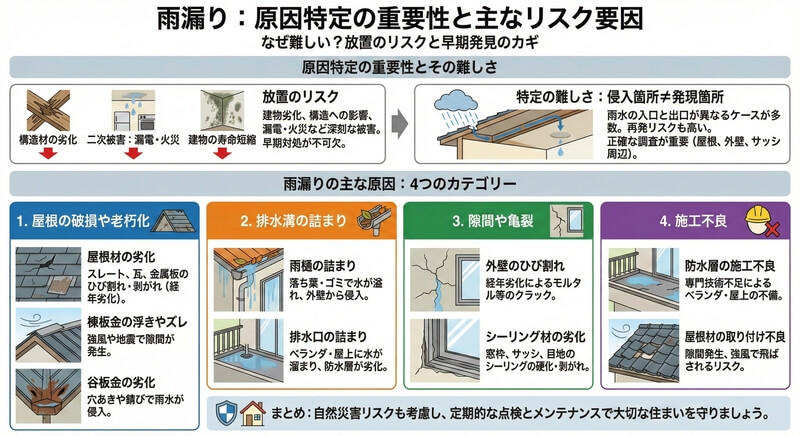

雨漏りの原因を特定する重要性とその難しさ

雨漏りは建物にとって非常に深刻な問題です。放置すれば建物の劣化を早め、内部の構造材や壁材、天井、家電などに影響を及ぼし、場合によっては漏電や火災といった二次被害を引き起こすこともあります。しかし、厄介なのは**「原因が見つけにくいこと」**です。実際に水が浸入している場所と、雨漏りとして現れている場所が一致しないケースが多く、再発リスクも高いのが実情です。

こうした背景から、原因の特定とその正確な調査は非常に重要なプロセスといえます。特に屋根や外壁、サッシ周辺といった、雨水が侵入しやすい箇所の調査は丁寧に行う必要があります。

雨漏りの主な原因

雨漏りは、建物のさまざまな箇所から発生する可能性があり、その原因も多岐にわたります。早期発見と適切な対処のためには、雨漏りの主な原因を把握しておくことが重要です。

1. 屋根の破損や老朽化

屋根は、常に雨風にさらされているため、経年劣化によって防水性能が低下し、雨漏りのリスクが高まります。

- 屋根材の劣化: スレート、瓦、金属板など、屋根材の種類によって寿命は異なりますが、いずれも経年劣化によってひび割れや剥がれが生じ、雨水が浸入しやすくなります。

- 棟板金の浮きやズレ: 屋根の頂上部分にある棟板金が、強風や地震によって浮いたりズレたりすると、雨水が侵入する隙間が生じます。

- 谷板金の劣化: 屋根の谷になっている部分に設置された谷板金は、雨水をスムーズに流す役割を担いますが、劣化によって穴が開いたり、錆びたりすると、雨漏りの原因となります。

2. 排水溝の詰まり

屋根やベランダの排水溝が落ち葉やゴミなどで詰まると、雨水がスムーズに流れなくなり、雨漏りの原因となります。

- 雨樋の詰まり: 雨樋が詰まると、雨水が溢れ出し、外壁を伝って建物内部に侵入することがあります。

- 排水口の詰まり: ベランダや屋上の排水口が詰まると、水が溜まり、防水層に負担がかかり、劣化を早める原因となります。

3. 隙間や亀裂

建物の外壁や窓枠、サッシ周りなどには、さまざまな隙間や亀裂が存在します。これらの隙間から雨水が侵入し、雨漏りを引き起こすことがあります。

- 外壁のひび割れ: 外壁のひび割れは、雨水が建物内部に侵入する経路となります。特に、モルタル外壁は、経年劣化によってひび割れが生じやすい傾向があります。

- シーリング材の劣化: 窓枠やサッシ周り、外壁の目地などに使用されているシーリング材は、経年劣化によって硬化したり、剥がれたりすることがあります。シーリング材の劣化は、雨漏りの主要な原因の一つです。

4. 施工不良

建物の建設時や改修工事の際に、施工不良があると、雨漏りのリスクが高まります。

- 防水層の施工不良: 防水層が適切に施工されていないと、雨水が浸入しやすくなります。特に、ベランダや屋上などの防水工事は、専門的な知識と技術が必要なため、施工不良が起こりやすい箇所です。

- 屋根材の取り付け不良: 屋根材が正しく取り付けられていないと、隙間が生じ、雨漏りの原因となります。強風によって屋根材が飛ばされるリスクも高まります。

これらの原因に加えて、地震や台風などの自然災害によって建物が損傷し、雨漏りが発生することもあります。日頃から建物の状態を注意深く観察し、定期的な点検とメンテナンスを行うことで、雨漏りのリスクを低減し、大切な住まいを守ることができます。

屋根からの雨漏りが起こる主な原因とは

最も多いのが屋根からの雨漏りです。屋根は常に紫外線や風雨にさらされており、ひび割れや劣化、棟板金の浮きやズレが起こりやすい部位です。特にスレートや金属屋根では、コーキング材の劣化や屋根材の隙間から雨水が浸入することがあります。また、台風や強風によって屋根材がずれてしまい、そこから雨漏りが発生するケースも確認されています。

瓦屋根の場合、見た目に問題がないようでも、下地の防水シートが劣化しているケースがあり、調査時には内部の確認も必要です。

雨漏り調査で行う主な方法とチェックポイント

雨漏り調査は、単に目視で確認するだけでは不十分なことが多く、複数の方法を組み合わせて行うのが基本です。以下に代表的な調査方法と、それぞれの特徴をご紹介します。

目視調査:基礎的だが重要な第一歩

屋根や外壁の状態を直接見て判断する調査です。ひび割れやシーリングの劣化、瓦のずれ、塗装の剥がれなどが見つかれば、その箇所が雨漏りの可能性があると考えられます。ただし、隠れた場所で発生している内部浸入や隙間は見落としやすいため、他の調査と併用することが推奨されます。

雨漏りの調べ方:原因究明へのステップ

雨漏りの原因を特定することは、適切な修理を行う上で非常に重要です。原因不明のまま放置すると、被害が拡大し、修理費用もかさむ可能性があります。ここでは、雨漏りの原因を突き止めるための効果的な調査方法をステップごとにご紹介します。

ステップ1:現象の確認

雨漏りが発生する状況を詳細に記録しましょう。

- いつ雨漏りが発生するか(雨が降り始めてすぐか、しばらくしてからか)

- 雨の強さ(小雨、大雨、豪雨など)

- 雨漏りの場所(天井、壁、窓際など)

- 雨漏りの量(少量の水滴、大量の水など)

- 風向き(特定の風向きで雨漏りが発生するか)

これらの情報を記録することで、雨漏りの原因を特定するための手がかりを得ることができます。

ステップ2:外観の視覚的検査

建物の外側を注意深く観察し、雨漏りの原因となりそうな箇所をチェックしましょう。

- 屋根: 屋根材の破損、ズレ、ひび割れ、棟板金の浮きや剥がれ、谷板金の劣化、コケや藻の発生などがないか確認します。双眼鏡やドローンを使用すると、高所や inaccessible な場所も確認できます。

- 外壁: ひび割れ、塗装の剥がれ、チョーキング現象(触ると白い粉が付く)、シーリング材の劣化などがないか確認します。特に、サッシ周りや配管の貫通部、換気扇の周辺などは、雨漏りが発生しやすい箇所です。

- ベランダ・バルコニー: 防水層のひび割れ、剥がれ、トップコートの劣化などがないか確認します。排水口の詰まりや排水溝の破損もチェックしましょう。

ステップ3:内部の点検

雨漏りが発生している部屋を中心に、室内の天井や壁を点検しましょう。

- 天井: シミ、変色、カビの発生、壁紙の剥がれ、水滴の跡などがないか確認します。

- 壁: シミ、変色、カビの発生、壁紙の剥がれ、水滴の跡などがないか確認します。

- 床: 水たまり、シミ、カビの発生などがないか確認します。

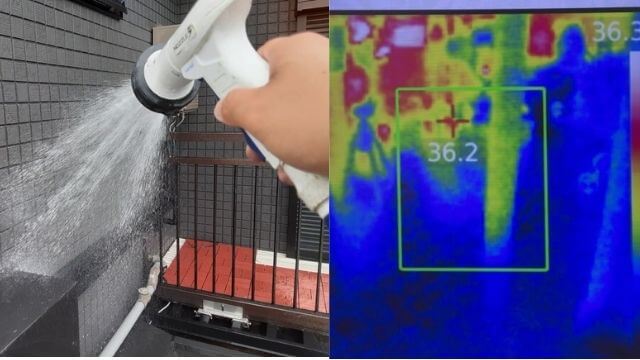

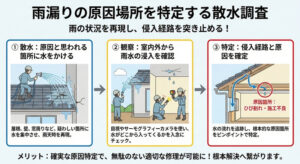

散水調査:原因特定に役立つ再現テスト

高い精度で雨漏りを再現できるのが散水調査のメリットです。雨が降った際と同じように、特定の場所にホースなどで水をかけて室内への浸入を確認します。調査対象の部位ごとに順番に行うことが重要で、原因箇所をしっかりと特定するために時間をかけて行います。

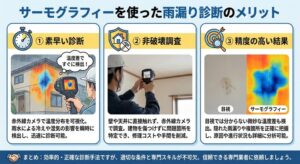

赤外線カメラ調査:非破壊で内部の状態を「視える化」

赤外線による温度差を利用して、水が入り込んでいる場所を特定します。特に屋内の天井裏や壁の内部など、見えにくい部分にある水分の浸入経路や結露の発生を可視化する技術として注目されています。撮影データを基に、温度の変化から湿った場所を分析するため、天候や時間帯によって差が出る点には注意が必要です。

屋内から確認できる調査ポイント

室内の雨漏りには以下のような兆候があります。

・天井や壁のシミや剥がれ

・カビの発生や特有のにおい

・電気機器の発光や点滅が不安定になる

これらは雨漏りの影響によるものかもしれません。室内で異常を感じた場合は、放置せず早期に点検を依頼することが重要です。

調査を依頼する際のポイントと選び方

雨漏り調査は専門性の高い作業であり、調査内容や調査方法の知識があるプロの業者に依頼するのが安心です。ただし、以下のような点を確認してから依頼しましょう。

業者選びの注意点

・実績が豊富かどうか(過去の施工例や事例を提示してくれるか)

・赤外線カメラや散水調査といった複数の調査手法を持っているか

・無料点検や見積りサービスがあるか

・調査と修理が別会社の場合の対応体制

また、調査だけで費用が発生するケースもあるため、価格や調査範囲を事前に確認することがポイントです。

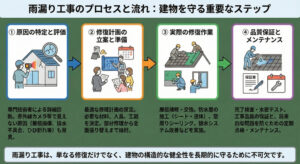

雨漏り調査後の補修・工事内容とは

調査によって雨漏りの原因が特定できたら、次はその場所に応じた補修が必要になります。屋根の一部補修で済むケースもあれば、防水シートの全面張り替えや外壁の再塗装といった大がかりな防水工事が必要になる場合もあります。

外壁塗装では、塗料の選定や足場の設置、シーリング材の打ち直しなどが重要です。工法によっては時間や費用が大きく異なるため、内容をしっかりと確認し、構造に合った方法を選ぶようにしましょう。

雨漏り対策としての定期点検と予防

原因を特定して修理が終わっても、再発を防ぐためには定期的な点検と予防対策が欠かせません。以下の点を意識することで、長期的な安心につながります。

・年1〜2回の点検(特に台風や大雨の後)

・外壁や屋根のメンテナンス記録を保管する

・高所や目視困難な部分はプロに任せる

点検時には赤外線カメラなどを用いて、水分が溜まりやすい場所を重点的にチェックすることがポイントです。住宅の構造や使用材によって異なるため、各家庭に合った対策を立てることが再発防止の鍵になります。

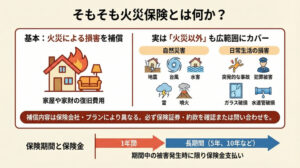

火災保険の適用範囲とその注意点

雨漏りの修理には高額な費用がかかることもありますが、火災保険を利用できるケースもあります。特に台風や突風、雪害などの自然災害による雨漏りであれば保険適用が可能な場合があります。

ただし、以下のような条件に注意してください。

・経年劣化によるものは対象外

・保険申請時には原因箇所の特定と写真などの証拠が必要

・見積書や工事内容が明確であること

そのため、最初の調査時から詳細な記録や写真の保存が非常に重要です。

まとめ:原因の特定が雨漏り対策の第一歩

雨漏りは、放置すればするほど被害が大きくなる深刻な問題です。その対策の第一歩は、何よりも正確な原因の特定と調査にあります。

・目視や赤外線調査、散水調査を組み合わせて行うことで、より正確な診断が可能

・屋根や外壁だけでなく、室内のシミやカビ、発光の異常も見逃さない

・専門業者による診断と、納得できる説明・見積もりの提示を受ける

・再発を防ぐための定期点検や防水工事の実施

・火災保険の活用も選択肢に

雨漏りは原因が「見えない」ことが一番の厄介な点です。しかし、適切な調査と補修を行えば、安心できる住まい環境を維持することができます。早めの相談・対策を心がけましょう。

「屋根雨漏りのお医者さん」は雨漏り修理の専門業者!

「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏り修理の専門業者として住宅や建物のさまざまな雨漏りトラブルに対応しています。

屋根だけでなく、ベランダやバルコニー、外壁、窓まわり、サッシ、天窓など、建物の構造全体を見渡しながら原因を丁寧に調査し、最適な修理方法を提案・施工しています。特に原因調査に力を入れており、目視だけでなく、必要に応じて散水調査など詳細な診断を行うことで、表面化しにくい内部の雨漏り原因も見逃しません。

在籍しているのは、一級建築板金技能士や屋根診断士といった有資格者で、豊富な現場経験をもとにした高い技術力と判断力が強みです。調査から見積り、施工、アフターサービスに至るまで、すべてを一貫対応する体制が整っており、外部業者に委託せず、自社で完結するため、品質管理も徹底されています。

また、火災保険を活用した雨漏り修理の相談にも対応しており、申請のための現場写真や書類作成のサポートも行っています(※保険適用の可否は保険会社の判断によります)。戸建て住宅だけでなく、マンションやアパート、ガレージ、工場、店舗など、さまざまな建物の実績があり、法人やオーナー様からの依頼も増えています。

「屋根雨漏りのお医者さん」は、地域や規模にとらわれず、全国で対応を進めており、信頼できる職人ネットワークを活かして、各地域で迅速かつ丁寧なサービスを提供しています。お問い合わせは電話やLINE、メールフォームから可能で、初めての方でも相談しやすい体制が整っています。

長年の実績と、誠実な対応、高い技術力により、多くのお客様から厚い信頼を得ている「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏りに悩むすべての方の強い味方です。どこから雨が入っているのかわからない、以前修理したのに再発してしまったという方も、まずはお気軽にご相談ください。調査・見積もり無料で行っております。