マンションの雨漏りは、居住者にとって大きな悩みの一つです。

特に共有部分で発生する雨漏りは、個々の住民だけでなく、管理組合全体の問題として取り扱う必要があります。この記事では、雨漏りがマンションの管理組合にどのような影響を与え、どのように対処すべきかを解説します。

マンションに住んでいると、突然発生するさまざまなトラブルに直面することがあります。その中でも特に多くの住人を悩ませるのが、雨漏りです。ある日突然、天井からポタポタと水が落ちてきたり、壁にシミができていたりといった状況は、生活に直結する不便さだけでなく、建物全体の劣化や修繕費用の増加など、大きな影響を及ぼします。

こうした雨漏りトラブルが発生したときに大きな鍵を握るのが、管理組合の存在です。管理組合は、マンションという共同住宅における暮らしの安全と快適さを守るために設けられた、いわば住人の代表的な組織です。特に雨漏りのように、共用部分から専有部分に影響が及ぶ可能性のある問題では、その責任範囲の把握と、迅速な対策が求められます。

この記事では、マンションで起こる雨漏りに関する原因、管理組合の役割、住人がとるべき行動、そして実際の対応方法や費用負担の分かれ方などについて、事例や専門知識を交えながらわかりやすく解説していきます。

雨漏りの発生とマンションにおける主な原因とは?

マンションでの雨漏りは、屋上や外壁、ベランダ、あるいはサッシの周辺などから発生するケースが多く見られます。構造が複雑な分、戸建て住宅と比較して特定が難しい場合もあります。

屋上の防水層にひび割れがあったり、長年の劣化によってシーリング材が収縮・硬化していたりすると、そこから雨水が内部に浸入し、時間の経過とともに天井や壁面に染み出てくるという仕組みです。また、排水設備の詰まりや施工不良が原因となることもあり、どこに問題があるのかを正確に調査する必要があります。

中には、強風や台風の際に雨水が逆流して侵入してくることもありますし、マンションの階数や立地、築年数によってもリスクの高低が変わります。ベランダや窓回りは特にトラブルが多い箇所として知られています。これらの場所では雨樋の詰まりや構造的な隙間があると、簡単に雨水が入り込み、室内へと被害を及ぼすことになります。

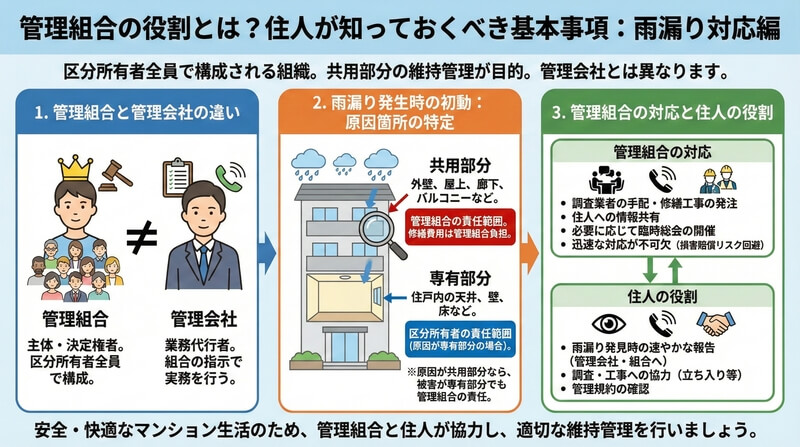

管理組合の役割とは?住人が知っておくべき基本事項

管理組合とは、マンションに住む区分所有者全員によって構成される組織で、共用部分の維持管理を主な目的としています。よく混同されがちですが、管理会社とは別の存在です。管理会社は業務の代行者であり、実際の決定権を持っているのは管理組合です。

雨漏りが発生したとき、まず確認すべきはその被害が共用部分からのものか、あるいは専有部分に限られるかどうかです。例えば、外壁のひび割れや屋上の防水層の不具合が原因である場合、それは明確に共用部分であり、管理組合の修繕責任が問われます。

このようなケースでは、管理組合が主体となって調査業者の手配や修繕工事の発注を行う必要があり、また住人への情報共有や、必要であれば臨時総会を開くなどの対応も求められる場合があります。組合が対応を怠れば、場合によっては損害賠償請求を受けるリスクすらあるため、慎重な判断と迅速な対応が必要不可欠です。

管理組合の基本的な責任

マンションにおける雨漏り問題において、管理組合は重要な役割を担っています。管理組合は、マンションの共有部分の管理責任を負っており、これには外壁や屋根などの雨漏りが発生しやすい箇所も含まれます。

管理組合の基本的な責任

- 共有部分の維持管理: 管理組合は、マンションの共有部分(外壁、屋根、共用廊下、共用配管など)を良好な状態に保つ責任があります。定期的な点検やメンテナンスを行い、雨漏りの原因となる可能性のある劣化や損傷を早期に発見し、修繕することが求められます。

- 雨漏り発生時の迅速な対応: 雨漏りが発生した場合、管理組合は速やかに状況を把握し、原因調査と修繕計画を策定する必要があります。専門業者に調査を依頼し、必要な修繕工事を実施することで、被害の拡大を防ぐことが重要です。

- 住民への情報提供: 雨漏りの発生状況や原因、修繕計画などについて、住民に適切な情報を提供する必要があります。透明性の高い情報公開は、住民の理解と協力を得る上で不可欠です。

- 修繕費用の負担: 雨漏りの原因が共有部分にある場合、修繕費用は管理組合が負担することになります。ただし、個人の過失や専有部分の不具合が原因の場合は、個人が費用を負担する必要があります。

- 予防策の実施: 雨漏りを未然に防ぐために、定期的な点検やメンテナンスに加え、防水工事の実施や外壁塗装の塗り替えなど、予防策を講じることも重要です。

対応が遅れることによるリスク

管理組合が雨漏りへの対応を怠ったり、遅らせたりすると、以下のようなリスクが生じます。

- 建物の損傷拡大: 雨漏りを放置すると、建物の構造部分(柱や梁など)が腐食したり、鉄筋が錆びたりする可能性があります。これにより、建物の強度が低下し、最悪の場合、倒壊の危険性も出てきます。

- 居住環境の悪化: 雨漏りによってカビやダニが発生し、住民の健康被害を引き起こす可能性があります。また、漏電の危険性もあり、安全な生活環境を脅かすことになります。

- 修繕費用の増大: 雨漏りを放置すると、被害が拡大し、修繕費用も高額になる傾向があります。早期に対応することで、費用を抑えることができます。

- 資産価値の低下: 雨漏りが発生しているマンションは、資産価値が低下する可能性があります。売却や賃貸が難しくなるだけでなく、将来的な大規模修繕工事の費用負担も増える可能性があります。

管理組合は、これらのリスクを認識し、雨漏り問題に積極的に取り組む必要があります。住民の安全と安心を守るため、迅速かつ適切な対応が求められます。

雨漏りが発生した際に住人がとるべき行動とは?

もしも自宅の部屋で雨漏りが起きた場合、まずは写真や動画を撮っておくことが大切です。天井に染みがある、床に水たまりができているなど、雨水が侵入している証拠を記録することで、後の損害賠償請求や調査にも役立ちます。

次に行うべきは、管理組合または管理会社への連絡です。電話でも構いませんが、可能であれば書面やメールなど記録が残る手段を使って相談することが望ましいでしょう。特に管理組合への連絡は、共用部分の不具合の可能性がある場合に重要です。報告が早ければ早いほど、被害の拡大を防ぎ、適切な応急処置や施工業者の手配が可能になります。

なお、雨漏りの初期対応として自分でバケツを置いたりタオルで受けたりする対処も必要ですが、これらはあくまで一次的な措置です。本格的な補修や工事については、原因の特定後、管理組合と協議しながら進める必要があります。

雨漏り発生時の初期対応

マンションで雨漏りが発生した場合、居住者は速やかに管理組合または管理会社に報告することが重要です。これは、被害の拡大を防ぎ、早期に適切な対応を取るために不可欠なステップです。

雨漏り発生時の初期対応

- 管理組合または管理会社への連絡: 雨漏りを発見したら、すぐに管理組合または管理会社に連絡しましょう。連絡する際には、以下の情報を伝えることが重要です。

- 雨漏りの発生場所: 具体的にどの部屋のどの場所から雨漏りがしているのかを伝えましょう。

- 雨漏りの状況: いつから雨漏りが始まったのか、雨漏りの量や頻度などを伝えましょう。

- 被害状況: 家具や家電製品などが濡れていないか、壁紙や床にシミができていないかなどを確認し、被害状況を伝えましょう。

- 状況の記録: 可能であれば、雨漏りの状況を写真や動画で記録しておきましょう。これは、後の原因調査や修繕工事の際に役立ちます。

- 応急処置: 雨漏りの量が多い場合は、バケツやタオルなどを用意して、雨水を受け止めましょう。漏電の危険性があるため、電気機器やコンセントには触れないように注意しましょう。

管理組合の対応

管理組合は、住民からの報告を受けたら、以下の対応を行います。

- 状況確認: 現場に急行し、雨漏りの状況を確認します。必要に応じて、住民から詳しい状況を聞き取ります。

- 専門業者への連絡: 雨漏りの原因調査と修繕を専門業者に依頼します。建物の構造や雨漏りの状況に応じて、適切な業者を選びましょう。

- 原因調査: 専門業者が雨漏りの原因を調査します。目視による確認だけでなく、散水調査や赤外線カメラを使った調査など、様々な方法で原因を特定します。

- 修繕計画の策定: 原因調査の結果に基づき、修繕計画を策定します。修繕方法や費用、工期などを検討し、住民に説明します。

- 修繕工事の実施: 専門業者による修繕工事を行います。工事期間中は、住民に不便をかける可能性があるため、事前に十分な説明と協力依頼を行うことが重要です。

- 住民への報告: 修繕工事の進捗状況や完了報告を住民に随時行います。

原因が不明な場合の対応

雨漏りの原因がすぐに特定できない場合は、さらなる調査が必要になります。例えば、建物全体の防水性能を調べるために、大規模な調査を行うこともあります。原因が特定されるまで、応急処置を継続し、住民の安全を確保することが重要です。

修繕費用の負担は誰が持つ?専有部分と共用部分の境界

マンションにおいて雨漏りが発生した際、非常に重要になるのが費用負担の区分です。一般的に、屋上や外壁、ベランダ、排水管、サッシ枠の外側などは共用部分に該当します。これらの場所に起因する雨漏りは、管理組合の責任で修繕するべき部分であり、費用は修繕積立金から賄われるのが基本です。

一方で、例えば専有部分の天井クロスの張り替えや、濡れてしまった室内の床材の交換など、建物の内側については個人負担になる場合があります。この辺りの線引きはやや曖昧であり、管理規約や長期修繕計画書の内容によって異なるため、必ず確認が必要です。

また、もしも住人の過失や管理不足が原因だった場合には、その住人に損害賠償請求が行われることもあります。例えば、ベランダの排水溝にゴミを詰まらせてしまい、下階に漏水したといったケースでは、上階の住人が責任を問われることになります。

費用の負担区分

- 共有部分: 屋根、外壁、共用廊下、共用配管など、マンションの住民全員で利用する共有部分に原因がある場合は、管理組合が修繕積立金から費用を負担します。

- 専有部分: 各住戸の室内、バルコニー、専用庭など、各区分所有者が占有する専有部分に原因がある場合は、その区分所有者が費用を負担します。

- 原因不明: 雨漏りの原因が共有部分と専有部分のどちらにあるか特定できない場合は、管理組合と区分所有者が協議して費用負担を決定します。

トラブルになりやすいケース

- 原因の特定が難しい場合: 雨漏りの原因が複雑に絡み合っており、共有部分と専有部分のどちらに起因するのか判断が難しいケースがあります。このような場合は、専門業者による詳細な調査が必要となることもあります。

- 経年劣化による雨漏りの場合: 長年の使用による劣化が原因で雨漏りが発生した場合、どこまでを共有部分の責任とし、どこからを専有部分の責任とするのか、線引きが難しい場合があります。

- 過去の修繕履歴が不明な場合: 過去の修繕記録が残っていない場合、原因の特定や責任の所在が不明確になり、トラブルに発展しやすくなります。

トラブルを避けるために

- 管理規約の確認: マンションの管理規約には、雨漏りに関する修繕費用の負担区分が定められています。事前に規約を確認し、理解しておくことが重要です。

- 専門家への相談: 雨漏りの原因や修繕方法について、専門家(建築士や弁護士など)に相談することも有効です。

- 合意形成: 管理組合と区分所有者が互いに協力し、話し合いを通じて合意形成を図ることが重要です。

法的な側面と管理組合の役割

マンションの雨漏り問題には、法的な側面も深く関わっています。管理組合は、関連法規を遵守し、適切な対応を行う責任があります。

関連法規

- 建築基準法: 建物の構造や設備に関する最低限の基準を定めています。雨漏りが発生した場合、建築基準法に適合した修繕を行う必要があります。

- マンション標準管理規約: 国土交通省が定めたマンション管理の標準的なルールです。雨漏りに関する修繕費用の負担区分や、管理組合の対応などが規定されています。

- 区分所有法: マンションの区分所有に関する法律です。共有部分と専有部分の区別や、管理組合の権限と責任などが定められています。

- 消費者契約法: 不当な契約から消費者を保護するための法律です。悪質な業者との契約トラブルを避けるために、契約内容を慎重に確認する必要があります。

管理組合の役割

- 法令遵守: 管理組合は、上記の関連法規を遵守し、適切な建物管理を行う責任があります。専門家(建築士、弁護士など)の意見を参考に、法令に違反しないように対策を講じることが重要です。

- 専門家との連携: 雨漏りの原因調査や修繕工事は、専門的な知識と技術が必要です。管理組合は、信頼できる専門業者を選定し、連携して問題解決にあたる必要があります。

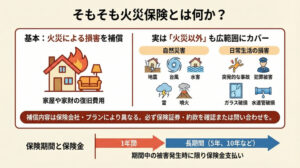

- 保険の活用: マンションには、建物全体を対象とする「建物共用部分保険」と、各住戸を対象とする「住宅総合保険」があります。雨漏りの原因や被害状況に応じて、適切な保険を活用することで、修繕費用の一部または全部を補填できる場合があります。

- 紛争解決: 雨漏り問題が原因で住民間でトラブルが発生した場合、管理組合は仲裁役となり、円滑な解決を図る必要があります。

保険の適用範囲

- 建物共用部分保険: 共有部分(屋根、外壁など)に起因する雨漏りの修繕費用が補償されます。ただし、経年劣化や管理不足による雨漏りは対象外となる場合があります。

- 住宅総合保険: 専有部分(各住戸の室内など)に起因する雨漏りの修繕費用や、家財の損害が補償されます。ただし、保険の種類や契約内容によって補償範囲が異なります。

注意点

- 保険金請求: 保険金請求の手続きは複雑な場合があります。管理組合は、保険会社や専門家に相談しながら、適切な手続きを進める必要があります。

- 免責金額: 保険には、自己負担となる免責金額が設定されている場合があります。事前に確認しておきましょう。

- 時効: 保険金請求には時効があります。雨漏りを発見したら、速やかに保険会社に連絡しましょう。

まとめ

マンションの雨漏り問題は、法的な側面も考慮しながら、適切に対応することが重要です。管理組合は、関連法規を遵守し、専門家や保険会社と連携しながら、住民の安全と安心を守るために最善を尽くす必要があります。

管理組合が行うべき調査と施工の流れ

雨漏りが発覚した後、管理組合が行うべき対応は大きく分けて以下のとおりです。まずは原因の調査。ここでは赤外線サーモグラフィーや散水試験などの専門的な方法を使って、雨漏りの出どころを特定することが重要になります。

次に行うのが施工業者の選定と工事の発注です。この際には、実績のある専門業者を選び、見積もりや工法の比較を行ったうえで、適切な防水工事やひび割れ補修、あるいはシーリング材の打ち直しなどを検討します。

工事の際には、住人に対して事前に掲示物や通知を行い、騒音や振動などについても十分に配慮する必要があります。特に上階や隣接住戸への影響が予想される場合には、丁寧な説明と調整が欠かせません。

火災保険の適用や損害賠償制度の活用

雨漏りによる被害があった場合、一部では火災保険が適用されることがあります。例えば、「突発的な事故によって建物が損傷した」という条件を満たす場合や、「風災による被害」が認められれば、保険金で修繕費の一部を補填できる可能性があります。

ただし、保険の対象範囲は加入しているプランや契約内容によって異なり、経年劣化によるひび割れや施工ミスなどは対象外とされることが多いため、事前にしっかり内容を確認しておくことが大切です。

また、住人や管理組合のいずれかが明らかに過失を持っている場合は、損害賠償の請求や受け取りが発生することもあります。そうした法的対応を視野に入れるときには、不動産専門の弁護士や建築士による第三者の意見が有効です。

管理組合が見落としがちな注意点と対策ポイント

管理組合が雨漏りに関して対応する際、つい見落としがちなポイントがいくつかあります。一つは「小さな症状でも軽視しがち」なことです。たとえば、天井の染みがわずかに広がっている程度だと、見過ごされてしまうことがあります。しかし、こうした兆候こそが内部で進行している重大な劣化のサインである可能性が高いのです。

また、業者選びの失敗もありがちな落とし穴です。専門性の低い業者に依頼してしまうと、原因を特定できなかったり、補修が不十分だったりすることがあり、結果として被害の再発を招いてしまいます。施工実績や口コミ情報の確認、複数社への見積もり依頼など、手間を惜しまない姿勢が求められます。

さらに、情報共有の不足もトラブルの元となります。住人が何が起こっているのか把握できないまま放置されると、不信感や対立を招き、管理組合の信頼にも関わってきます。掲示板や回覧板、臨時総会の開催など、住民との円滑なコミュニケーションが対策には不可欠です。

コミュニケーションの重要性

マンションにおける雨漏り問題は、建物の物理的な損傷だけでなく、住民間の信頼関係にも影響を与える可能性があります。そのため、管理組合と住民間の円滑なコミュニケーションは、問題解決において非常に重要な役割を果たします。

透明性の高い情報公開

管理組合は、雨漏りの発生状況、原因調査の結果、修繕計画、工事の進捗状況など、雨漏りに関する情報を住民に積極的に開示する必要があります。

- 具体的な情報提供: 発生場所、原因、修繕方法、費用、工期など、具体的な情報を提供することで、住民の不安を解消し、理解を得やすくなります。

- 定期的な情報発信: 修繕工事の進捗状況を定期的に報告することで、住民に安心感を与え、協力体制を築くことができます。

- 情報公開の方法: 回覧板、掲示板、マンションのウェブサイト、メールマガジンなど、住民に情報が届きやすい方法を選びましょう。

住民からの意見聴取

管理組合は、住民からの意見や要望を積極的に聴取する必要があります。

- 意見交換会: 定期的な意見交換会を開催し、住民からの質問や意見に直接回答することで、相互理解を深めることができます。

- アンケート調査: アンケート調査を実施し、住民の意見や要望を把握することで、今後の雨漏り対策に役立てることができます。

- 相談窓口の設置: 雨漏りに関する相談窓口を設置し、住民からの相談に迅速かつ丁寧に対応することで、信頼関係を築くことができます。

コミュニケーションのメリット

管理組合と住民間の良好なコミュニケーションは、以下のメリットをもたらします。

- 信頼関係の構築: 透明性の高い情報公開と住民の声に耳を傾ける姿勢は、管理組合に対する住民の信頼を高めます。

- 協力体制の構築: 住民の理解と協力が得られれば、修繕工事の円滑な実施や、雨漏り予防のための取り組みがスムーズに進みます。

- 早期発見・早期対応: 住民からの情報提供は、新たな雨漏りの早期発見につながり、被害の拡大を防ぐことができます。

- マンション全体の価値向上: 雨漏り問題に適切に対応することで、マンション全体の資産価値を維持・向上させることができます。

まとめ

雨漏り問題は、建物だけでなく、そこに住む人々の生活にも大きな影響を与えます。管理組合と住民が協力し、コミュニケーションを密にすることで、問題解決をスムーズに進め、安心して暮らせるマンション環境を実現することができます。

事例に見る効果的な対策

マンションにおける雨漏り対策の成功事例を参考に、管理組合がどのように問題解決に取り組んだのか、具体的な対策とその効果を見ていきましょう。

事例1:早期発見と迅速な対応で被害を最小限に抑えたケース

あるマンションでは、住民からの雨漏り報告を受け、管理組合は即座に専門業者に調査を依頼しました。調査の結果、外壁のひび割れが原因であることが判明し、速やかに補修工事が行われました。同時に、住民に対しては、雨漏りの発生状況や原因、修繕計画について詳細な情報を共有しました。

- 効果: 早期発見と迅速な対応により、被害の拡大を防ぎ、住民の不安を解消することができました。また、透明性の高い情報公開により、管理組合に対する住民の信頼も向上しました。

事例2:住民参加型の雨漏り対策で意識向上を図ったケース

別のマンションでは、雨漏り問題をきっかけに、住民参加型の雨漏り対策プロジェクトが発足しました。管理組合は、住民向けに雨漏りに関する勉強会を開催し、雨漏りの原因や予防策についての知識を共有しました。また、住民からの意見を積極的に聞き取り、修繕計画に反映させました。

- 効果: 住民の雨漏りに対する意識が向上し、日頃から建物の状態に注意を払うようになりました。また、住民が主体的に対策に参加することで、管理組合と住民間の連携が強化され、コミュニティの活性化にもつながりました。

事例3:長期的な視点で修繕計画を策定し、建物の資産価値を維持したケース

ある築年数の古いマンションでは、長期修繕計画に基づき、計画的に大規模修繕工事を実施しました。工事内容は、外壁の補修や塗装、屋上防水の改修など、多岐にわたりました。また、住民に対しては、修繕工事の内容や費用、工期などについて詳細な説明を行い、理解と協力を得ました。

- 効果: 大規模修繕工事により、雨漏りのリスクを大幅に低減し、建物の寿命を延ばすことができました。また、建物の美観も向上し、資産価値を維持・向上させることができました。

まとめ

これらの事例から、雨漏り対策において、早期発見・迅速な対応、住民参加型の取り組み、長期的な視点での計画策定が重要であることがわかります。管理組合は、専門家や住民と協力しながら、効果的な対策を講じることで、雨漏り問題を解決し、安心して暮らせるマンション環境を実現することができます。

まとめ:安心して住み続けるために、管理組合と住人が果たすべき責任

マンションでの雨漏り問題は、単に水が漏れるという物理的な被害だけでなく、居住者の心理的ストレスや、将来的な資産価値の低下にもつながる重大な課題です。しかし、適切に調査し、適切に対応すれば、被害を最小限に抑えることが可能です。

そのためには、管理組合の迅速で誠実な判断と、住人側の冷静な行動と協力が必要です。お互いが責任を押しつけ合うのではなく、構造やルールに基づいて判断しあえる関係性を築くことが、マンションという共同体において最も大切なことなのです。

定期的な点検、外壁や屋上の劣化の早期発見、施工の見直しや長期修繕計画の策定、共用部分と専有部分の明確な区分け、そして何よりコミュニケーションの維持。これらを怠らずに取り組むことで、雨漏りによる不安やトラブルを未然に防ぎ、快適で安心な暮らしを守ることができます。