工場の運営において、雨漏りは見過ごせない重大な問題です。屋根からの水漏れが機械や製品に影響を与えると、工場の生産効率や製品の品質に大きなダメージを与える可能性があります。特に、大規模な工場ではその被害は甚大です。本記事では、工場での雨漏りの原因やそのリスク、具体的な対策方法、さらに信頼できる修理業者の選び方について詳しく解説します。適切な対策を講じることで、雨漏りによるリスクを最小限に抑え、安全で効率的な工場運営を実現しましょう。

雨漏りが工場・倉庫にもたらす深刻なリスクとは

工場や倉庫といった大規模な建物では、屋根からの雨漏りが設備や製品に直接的なダメージを与えるだけでなく、長期的には経営そのものにも影響を及ぼすことがあります。特に機械の故障、電気設備のショート、製品の濡れによる品質低下などは、事業活動の停止や大きな損失につながりかねません。しかも雨漏りの放置は、建物自体の腐食や錆の進行、断熱性能や遮熱性能の低下にも直結し、修繕コストが一気に高額化することもあります。

こうした被害は、雨水が屋根裏や外壁の隙間からじわじわと侵入し、目に見えない部分で進行する点が厄介です。結果として、雨漏りが発生してから発見に至るまでに時間がかかり、その分だけ内部の腐食や塗料の劣化、コーキングの劣化によるひび割れ、穴あきなどが広がってしまうことがよくあります。

雨漏りのリスクと放置の危険性

雨漏りを放置することは、工場運営において深刻なリスクを伴います。以下に具体的な影響を挙げます。

- 生産ラインの停止:雨漏りが発生すると、機械設備や電気系統に水が入り込み、故障やショートを引き起こす可能性があります。これにより生産ラインが停止し、大きな経済的損失が発生します。

- 商品の損傷:完成品や半製品が保管されている場所で雨漏りが発生すると、商品が濡れて品質が低下する恐れがあります。特に食品や化学製品など、水に弱い製品を扱っている場合は、致命的な損害となります。

- カビの発生:雨漏りによる湿気が原因でカビが発生し、建物全体の衛生環境が悪化します。カビは従業員の健康にも悪影響を及ぼし、病気の原因となることがあります。

- 建物の構造的損傷:長期間にわたって雨漏りが放置されると、建物の構造そのものが損傷することがあります。木材が腐食したり、鉄骨が錆びたりすることで、建物の耐久性が低下し、安全性が脅かされます。

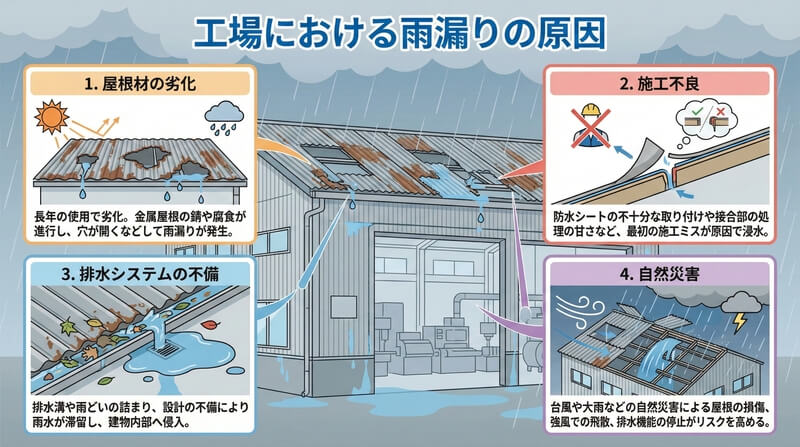

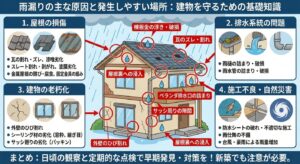

工場における雨漏りの原因

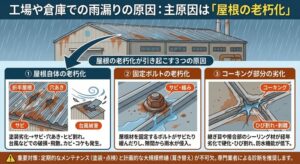

工場の雨漏りは、主に屋根の破損や劣化によって引き起こされます。以下に具体的な原因を挙げます。

- 屋根材の劣化:工場の屋根は、長年にわたる使用で徐々に劣化します。特に金属屋根の場合、錆や腐食が進行しやすく、これが雨漏りの原因となります。

- 施工不良:最初の施工時に適切な工事が行われていない場合、雨漏りが発生しやすくなります。例えば、防水シートの取り付けが不十分だったり、接合部の処理が甘かったりすると、そこから水が侵入します。

- 排水システムの不備:工場の屋根には、雨水を適切に排水するシステムが必要です。排水溝や雨どいが詰まったり、設計が不十分だと、雨水が滞留しやすくなり、結果として雨漏りが発生します。

- 自然災害:台風や大雨などの自然災害により、屋根が損傷することがあります。強風で屋根材が飛ばされたり、大雨で排水システムが機能しなくなると、雨漏りのリスクが高まります。

雨漏りの主な原因とその特定方法

工場や倉庫で雨漏りが発生する原因は多岐にわたりますが、特に多いのが屋根材や外壁材の劣化によるものです。例えばスレート屋根や折板屋根では、経年劣化によって防水層が薄くなり、雨水が直接屋内に浸透するケースがあります。また、施工時のコーキング不良や、ボルトの締め付け不足、屋根材のずれなども雨漏りを誘発する要因です。

さらに台風などの強風雨や積雪の重みによって、屋根の一部が破損したり隙間が生じたりする場合もあります。こうしたケースでは、雨水が一気に流れ込むことで、製品や従業員の安全にも直結するリスクとなります。

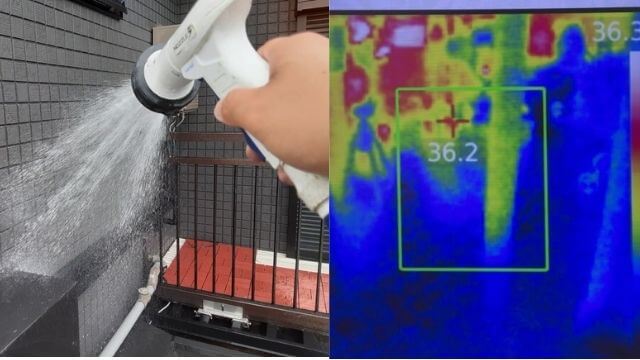

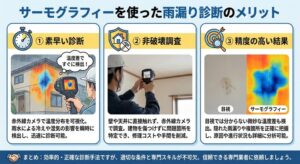

雨漏り箇所の特定には、目視だけでなく赤外線サーモグラフィや散水試験などの調査が必要です。特に折板屋根や金属屋根は雨水の経路が複雑で、目に見える場所とは異なる部分に原因があることも少なくありません。

雨漏りがもたらす設備・生産ラインへの影響

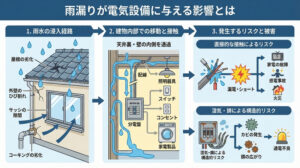

工場や倉庫では、多くの電気機械や配線、精密機器、原材料、製品が存在しています。そこに雨漏りが発生すると、直接的な被害だけでなく、漏電による火災や感電事故といった二次的なトラブルも起こりえます。

特に精密機器や食品、化学薬品などを取り扱う現場では、湿気や水濡れが致命的な問題となる場合があります。また、パレットに積まれた製品が段ボール梱包であった場合、雨水による濡れやカビの発生で商品価値が大きく下がってしまいます。

安全衛生の面でも、濡れた床面が原因で転倒事故が起きるリスクがあるため、従業員の安全を守る意味でも早急な対応が求められます。

雨漏りへの応急処置と早期対応の重要性

雨漏りが発見された際には、まず被害の拡大を防ぐために応急処置を行うことが大切です。ブルーシートの設置や、コーキング材や防水テープでの一時的な目張り、シリコンシートによる穴の塞ぎなどが一般的ですが、あくまで一時しのぎです。

特に設備機械の真上に雨水が垂れている場合は、ビニールやポリ容器で雨水を受け止め、濡れを最小限にとどめる対処が必要です。電源の遮断や、影響範囲の機械の稼働停止なども検討すべきでしょう。

ただし、根本的な解決には、必ず専門業者による本格的な調査と修理が必要です。放置すればするほど構造的なダメージが広がり、結果的に修繕費用が高額になります。

雨漏り対策のための応急処置

雨漏りが発生した際の応急処置としては、以下の方法が有効です。

- ブルーシートで覆う:雨漏りが発生している箇所をブルーシートで覆い、一時的に水の侵入を防ぎます。ブルーシートは手軽に使用でき、即効性が高い対策方法です。

- 水受けの設置:雨水を受けるためのバケツや容器を設置して、内部への水の浸透を最小限に抑えます。水受けを適切に配置することで、被害を軽減できます。

- 排水路の確保:室内に入った水が適切に排水されるよう、排水路を確保します。傾斜をつけたり、ポンプを使用することで、迅速な排水が可能です。

工場に使用される屋根材は?

工場の屋根に使用される材料は、その工場の用途、所在地の気候、耐久性要求、コストなどによって選ばれます。一般的に使用される主な屋根材をいくつか挙げます:

- 金属屋根: スチール、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼などがあり、耐久性が高く、メンテナンスが少なく済むため、工業用途に広く利用されます。また、反射性が高い材料を選ぶことで夏場の熱を反射し、冷却コストを抑えることができます。

- ポリカーボネート: 軽量で透明または半透明の材料で、自然光を内部に取り入れたい場合に適しています。断熱性に優れたタイプもあり、エネルギー効率の向上に寄与します。

- ファイバーセメント: 耐火性と耐久性に優れており、特に火災のリスクが懸念される場所での使用に適しています。比較的重いため、構造がしっかりしている建物に適用されます。

- EPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・モノマー): 合成ゴムの一種で、主に平屋根に用いられます。耐候性、耐老化性に優れ、防水性が非常に高いです。

- ビトゥーメン(アスファルト)シート: 屋根を防水するために使用され、特に低勾配の屋根に適しています。価格が比較的低く、施工が容易なため、コストを抑えたい場合に選ばれます。

これらの屋根材は、それぞれに特性があり、工場の運営コスト、メンテナンスの容易さ、耐候性、防火性などの観点から選ばれます。最適な屋根材を選ぶことが、工場の長期的な運営とコスト削減に繋がります。

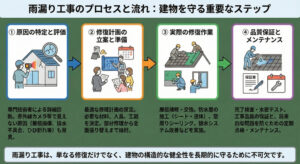

雨漏り修理で検討すべき主な工法と費用感

雨漏り修理にはさまざまな工法がありますが、工場や倉庫などの大規模な建物では「屋根のカバー工法」や「防水シート貼り替え」「金属屋根の重ね葺き(葺き替え)」などが主流です。屋根全体の劣化が進んでいる場合には、全面的な改修工事が必要となることもあります。

修理費用は、部分補修であれば比較的低コストで済む場合もありますが、広範囲の葺き替えや断熱材の入れ替えなどを伴う場合は数百万円に及ぶこともあります。費用を抑えるためには、劣化が小さいうちに早めに対応することが何より重要です。

また、火災保険の内容によっては、雨漏り修理が保険金の適用対象となるケースもありますので、事前に契約内容を確認し、見積もり時に業者と相談することをおすすめします。

雨漏り対策としてのメンテナンスと定期点検

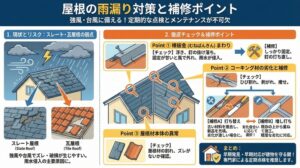

雨漏りを未然に防ぐためには、定期的な点検とメンテナンスの実施が重要です。年に一度は専門業者に依頼して、屋根や外壁の状態、コーキングのひび割れの有無、ボルトのゆるみなどをチェックしてもらいましょう。

また、経年劣化が進みやすい環境(高温多湿・塩害地域・工業地域など)では、塗料の劣化や素材の腐食が早く進行します。断熱性能や遮熱機能を持つ塗料を活用することで、屋内温度の安定や省エネ効果も期待できるため、リニューアル時に検討するのも一つの方法です。

近年は、ドローンや高所カメラによる点検技術の発展により、安全かつスピーディーな調査も可能になっており、定期点検のハードルが下がっています。

専門業者に依頼する際のチェックポイント

信頼できる修理会社を選ぶ際は、これまでの実績、使用する建材の品質、アフターサービスの内容などを丁寧に比較検討することが必要です。特に工場・倉庫向けの大規模修繕を経験している業者は、建物の特性やリスク管理のノウハウを持っているため、安心して任せることができます。

また、複数業者からの見積もりを取る「相見積もり」は、コスト面・施工内容・工期を比較するうえで非常に有効です。費用だけでなく、使用する材質や工期、保証内容などもあわせて確認しましょう。

無料相談や現地調査を行っている会社も多いため、まずは気軽に相談してみることが第一歩です。

工場・倉庫の雨漏り対策における注意点とおすすめの進め方

工場や倉庫での雨漏り対策は、住宅の修繕と比較して「規模」「構造」「使用目的」の観点から異なる配慮が求められます。例えば、工場は稼働中の機械やラインの停止時間が限られていることから、修理の工期や工程の組み方が非常に重要です。工場を止めずに修繕を進める「夜間対応」や「部分施工」に柔軟に対応できる業者を選ぶとよいでしょう。

また、使用されている建材や屋根材の種類によって、選ぶべき塗料や補修材も異なります。金属屋根には金属専用の防錆塗料や耐候性の高いシリコン塗料、または断熱性能を高める遮熱塗料などを採用することで、今後の劣化進行を抑える効果が期待できます。

さらに、倉庫では防犯性や保管物の品質保持も重要視されるため、屋内湿度の管理も雨漏り防止と合わせて見直すべきポイントです。除湿器の導入や、通気性の良い屋根材の選定、防水工事の際の断熱材の導入など、総合的な視点での提案が必要です。

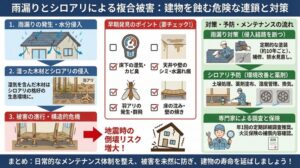

雨漏りの放置が引き起こす二次災害とその回避策

工場や倉庫における雨漏りの放置は、時間の経過とともに問題を複雑化させ、さまざまな二次災害を招きます。まず第一に挙げられるのが、構造部材の腐食です。特に鉄骨造の建物では、ボルトや鋼板、梁の部分に水が浸入することで錆が進行し、やがて強度が低下します。これにより地震や台風などの自然災害時に建物の倒壊リスクが高まる可能性も否定できません。

また、木材部分に浸水が続くと、腐朽菌の繁殖やシロアリの発生といった害虫被害も生じやすくなります。雨漏りは単なる水の侵入にとどまらず、建物全体の健康状態に影響する「構造的な病気」と言っても過言ではないのです。

さらに、漏電や感電事故、火災の原因にもなり得るため、従業員の安全性確保の観点からも、早急な処置が求められます。特に雨水が照明器具やコンセント、配線部分に接触した場合、電気系統のショートを引き起こす危険があるため、電気工事士の立ち合いを伴う点検も並行して行う必要があります。

よくある修理・補修事例とその対策方法

実際の修理現場で多く見られるのは、スレート屋根のひび割れ、折板屋根のボルトの抜けや緩み、コーキングの剥離などです。スレート屋根では経年による素材の劣化で微細な隙間が生じやすく、そこから雨水がじわじわと侵入します。こうしたケースでは、ひび割れ部分の補修には専用の防水シーリング材を使用したり、場合によってはスレート材自体の張り替えを行います。

また、折板屋根では重ね目やハゼ部分からの漏水が多く見られます。こうした雨漏りには、金属屋根用の防水シートを追加で設置したり、ボルトキャップの交換、パッキンの補修などが効果的です。いずれも現場の状況に応じて適切な工法を選ぶことが必要です。

コーキングの再施工も有効な手段です。コーキングは紫外線や雨風の影響で硬化・ひび割れを起こしやすいため、約10年前後での打ち替えが目安とされています。劣化のサインを見逃さず、定期的に補修を行うことで雨漏りを未然に防ぐことができます。

雨漏り補修の重要ポイント

雨漏りの補修作業には、いくつかの重要なポイントがあります。

- 素材の選定:補修に使用する素材は、耐久性と防水性に優れたものを選びましょう。特に工場では、厳しい環境条件に耐える素材が求められます。

- 適切な施工方法:補修の際は、適切な施工方法を選定し、専門家による適切な作業が必要です。素人が行うと、かえって被害が拡大する恐れがあります。

- 周囲の状況への配慮:工場の場合、製造ラインへの影響を最小限に抑えるよう配慮が必要です。作業時間や工法について、業者と事前に十分な打ち合わせを行いましょう。

雨漏り対策を成功させるために:会社として抑えるべきポイント

雨漏りのリスクとその対策を全社的な課題として認識し、長期的な視点での修繕計画を立てることが重要です。経営層がコスト面だけで判断するのではなく、安全性・生産性・企業イメージといった多角的な観点から判断することが、信頼性ある施設管理につながります。

特に複数の工場・倉庫を運営している企業では、施設ごとに点検と修繕の履歴をデジタルで一元管理する仕組みを導入することで、適切なタイミングでのメンテナンスが可能になります。また、修理内容や使用部材の記録、実施年月日などを明確にしておくことで、次回の点検時にも役立ちます。

まとめ:工場や倉庫の雨漏り対策は“経営課題”として捉えるべき

雨漏りは単なる建物の老朽化現象ではなく、製品や人命、事業運営にまで影響を及ぼす重要なリスク要因です。特に工場や倉庫ではその影響範囲が広く、被害額も莫大になりやすいため、早期発見と迅速な対応が不可欠です。

正しい知識を持ち、信頼できる専門業者とのパートナーシップを築くことで、雨漏りによる経済的損失や信用低下を未然に防ぐことができます。定期点検と予防保全を積極的に行い、経年劣化や設備不良の“兆し”を見逃さない体制づくりが、将来的なコスト削減と安全性の確保につながるのです。

「屋根雨漏りのお医者さん」は雨漏り修理の専門業者!

「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏り修理の専門業者として住宅や建物のさまざまな雨漏りトラブルに対応しています。

屋根だけでなく、ベランダやバルコニー、外壁、窓まわり、サッシ、天窓など、建物の構造全体を見渡しながら原因を丁寧に調査し、最適な修理方法を提案・施工しています。特に原因調査に力を入れており、目視だけでなく、必要に応じて散水調査など詳細な診断を行うことで、表面化しにくい内部の雨漏り原因も見逃しません。

在籍しているのは、一級建築板金技能士や屋根診断士といった有資格者で、豊富な現場経験をもとにした高い技術力と判断力が強みです。調査から見積り、施工、アフターサービスに至るまで、すべてを一貫対応する体制が整っており、外部業者に委託せず、自社で完結するため、品質管理も徹底されています。

また、火災保険を活用した雨漏り修理の相談にも対応しており、申請のための現場写真や書類作成のサポートも行っています(※保険適用の可否は保険会社の判断によります)。戸建て住宅だけでなく、マンションやアパート、ガレージ、工場、店舗など、さまざまな建物の実績があり、法人やオーナー様からの依頼も増えています。

「屋根雨漏りのお医者さん」は、地域や規模にとらわれず、全国で対応を進めており、信頼できる職人ネットワークを活かして、各地域で迅速かつ丁寧なサービスを提供しています。お問い合わせは電話やLINE、メールフォームから可能で、初めての方でも相談しやすい体制が整っています。

長年の実績と、誠実な対応、高い技術力により、多くのお客様から厚い信頼を得ている「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏りに悩むすべての方の強い味方です。どこから雨が入っているのかわからない、以前修理したのに再発してしまったという方も、まずはお気軽にご相談ください。調査・見積もり無料で行っております。