賃貸物件に住んでいると、ある日突然、天井からポタポタと水が落ちてくる雨漏りに遭遇することがあります。すぐに「これは管理会社や大家が対応してくれるはず」と思って連絡しても、なかなか修理が進まない、相談に乗ってもらえないといったトラブルが発生するケースも少なくありません。この記事では、賃貸住宅における雨漏りの発生から修理対応、必要な連絡先、費用負担の考え方、スムーズなやりとりのためのポイントまで詳しく解説します。

雨漏りが発生する原因とは?よくあるケースと建物の構造的要因

賃貸住宅における雨漏りは、突然起こるだけに入居者にとっては大きなストレスです。そもそも雨漏りとは、屋外から建物内部へと雨水が侵入してくる現象のことですが、その発生原因は一つではありません。もっとも一般的な原因は、屋根や外壁の劣化に伴う防水性能の低下です。特に、築年数が長く、定期的なメンテナンスが行われていない物件では、屋根の瓦のズレや板金の浮き、防水シートの破れなどが起きやすく、そこから雨水が入り込んで天井や壁に染みをつくります。

また、ベランダやバルコニーの排水溝が落ち葉やゴミで詰まってしまった場合も、水が建物内に逆流しやすくなります。集合住宅では、自分の部屋だけでなく上階の住人の使い方や共用部の管理不備が原因となることもあります。ほかにも、サッシや窓枠のシーリング材(コーキング)が劣化して、そこから水がしみ出してくるというケースも少なくありません。雨漏りの原因は目に見える場所だけに限らず、壁や天井の内部、さらには設備配管の周辺まで多岐にわたります。原因が特定できないまま放置すれば、構造材が腐食して建物全体の耐久性を落とす危険もあるため、早急な調査と修繕が必要です。

なぜ管理会社や大家がすぐに対応してくれないのか

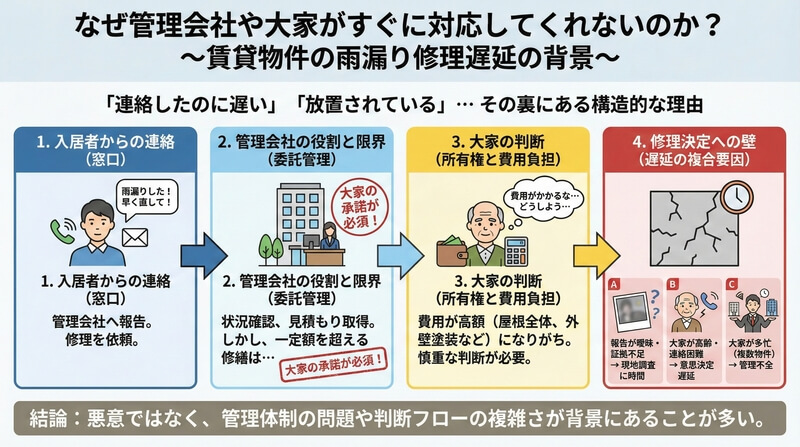

「雨漏りが発生したので管理会社に連絡したのに、なかなか修理してくれない」「大家が対応に消極的で放置されている」——こうした声は少なくありません。賃貸物件に住む以上、建物の不具合は貸主(大家)か管理会社が責任を持って対応すべきというのが一般的な考え方ですが、現実はそう単純ではないこともあります。

まず、管理会社と大家はそれぞれ役割が分かれており、修理の判断を即座に下せるわけではありません。管理会社は入居者の窓口ではありますが、実際に建物の所有権を持っているのは大家です。多くの管理会社は「委託管理」の形を取っており、物件の維持管理は行っていても、一定額を超える修繕には必ず大家の承諾が必要になります。とくに雨漏り修理は費用が高額になるケースも多く、屋根全体の補修や外壁塗装などに発展することもあるため、大家としても慎重な判断が求められるのです。

また、入居者の報告があいまいだったり、写真や動画がなく状況が把握しにくい場合、現地調査に時間がかかることもあります。さらに、大家が高齢で連絡が取りづらい、複数の物件を持っていて管理に手が回っていないといったケースでは、修理の決定自体が遅れることもあります。対応が遅いからといって一概に悪意があるとは限らず、管理体制の問題や判断フローの複雑さが背景にあることが多いのです。

管理会社と大家、それぞれの役割と連絡の優先順位

賃貸住宅における「対応の窓口」は基本的に管理会社になります。入居時に渡される「入居者ハンドブック」や契約書にも、緊急時の連絡先として管理会社の電話番号やメールアドレスが記載されているはずです。管理会社は、入居者からの苦情や修理依頼などを受け付け、適宜大家に報告し、対応の是非を相談・決定する役割を担っています。

しかし、管理会社がすべての決定権を持っているわけではありません。設備不具合や水漏れなど軽微な修繕は裁量で動けても、屋根の張替えや外壁の塗り直しのような大規模修繕になると、必ず大家の承認が必要になります。そうなると、管理会社にいくら訴えても「大家の返答待ちです」と言われるだけで話が進まないこともあります。

その場合、管理会社を通じて「大家に直接話がしたい」と依頼することも一つの方法です。賃貸契約の中には、必要に応じて貸主と直接やり取りができるよう規定されている場合もあります。また、重要事項説明書に記載された貸主情報を確認し、どうしても緊急性がある場合は直接連絡することも選択肢の一つです。とはいえ、まずは管理会社との連携を維持し、感情的にならず、粘り強く交渉する姿勢が求められます。

雨漏り発生時にやるべき初期対応と連絡のコツ

雨漏りを発見した際に最初にやるべきことは、状況を「正確に記録すること」です。水が落ちている場所をスマートフォンで写真・動画撮影し、時系列をメモしておきます。どの場所にどれくらいの量の水が出ているのか、雨の強さや時間帯によって変化するか、家具や家電が濡れていないか、など細かな情報も重要です。

次に、管理会社に連絡しますが、口頭だけでなくメールを使うのが効果的です。たとえば、以下のような形で簡潔に伝えるとよいでしょう。

「本日◯時ごろから、寝室の天井から雨漏りが始まりました。水は断続的に滴っており、天井に大きな染みが広がっています。写真を添付いたしますので、早急にご確認ください。」

記録に残る形で連絡しておくことで、「言った・言わない」のトラブルを避けられますし、後日費用請求や保険対応を行う際の証拠にもなります。連絡後も返答がなければ、数日おきに丁寧に催促の連絡を入れることが大切です。

修理費用は誰が負担する?費用請求の考え方

雨漏りの原因が建物の劣化や構造上の不具合にある場合、その修繕費用は基本的に貸主(大家)の負担となります。これは民法の「修繕義務」に基づくもので、入居者に非がない限り、費用を請求されることはまずありません。

しかし、入居者が勝手に業者を呼んで修理した場合、大家や管理会社がその費用を負担する義務はありません。あくまでも「事前の合意」がなければ、修繕費用の支払いは認められないことが多いのです。よって、まずは管理会社へ連絡し、調査や見積もりをしてもらい、その上で修理に進むのが適切な手順です。

また、被害が家財に及んだ場合、火災保険や家財保険の補償を受けられることがあります。加入時の保険証券を確認し、「水濡れ事故」や「家財損害」に対応しているかどうかをチェックしましょう。もし補償対象であれば、写真や状況説明を添えて保険会社に申請することで、損失分の一部を取り戻せる場合があります。

雨漏りトラブルが長期化した場合の対応と相談先

雨漏りは一度の修理で完全に解消されるとは限りません。原因箇所が複数ある、調査が不十分だった、仮補修だけで終わったなどの場合、再発することがあります。また、管理会社や大家の対応が鈍い、あるいは「修理の必要がない」として放置されることもあります。こうしたときは第三者への相談が選択肢に入ります。

地域の消費生活センターでは、住宅トラブルに関する無料相談を受け付けています。また、不動産関連の公的団体や、賃貸住宅紛争防止条例がある自治体では、専門家による調停制度が用意されていることもあります。法的な手段に進む場合は、弁護士会の法律相談を活用するとよいでしょう。

さらに、民法では入居者が「修繕請求権」を行使することも認められています。これは、大家が正当な理由なく修理に応じない場合に、入居者自らが修理を手配し、その費用を請求できるという制度です。ただし、事前通知や修繕費用の妥当性、証拠書類の保存などが必要となるため、慎重に準備を進める必要があります。

トラブルを未然に防ぐための注意点と日頃の確認ポイント

雨漏りトラブルを未然に防ぐためには、入居者自身の「気づき」と「予防意識」が欠かせません。建物の劣化は時間と共に進行するため、常に異変がないか目を光らせておくことが重要です。たとえば、天井や壁紙に目立たない小さなシミが現れていないか、窓枠やサッシの周囲にカビや黒ずみがないか、湿気が異常にこもっていないかといったポイントに日常的に注意するだけでも、早期の異常発見につながります。

特に雨の日には、ベランダの排水口のつまり、水はけの悪さ、サッシの隙間からの浸水などをチェックしてみましょう。雨水の流れ方や音、風の吹き方などからも、思わぬ雨水の侵入経路が判明することがあります。また、エアコンの配管まわり、換気扇や通気口のまわりも、経年劣化によって雨水が入り込みやすくなる箇所です。

そして、入居時には賃貸契約書や重要事項説明書をしっかり読み込みましょう。「設備の修繕は貸主の責任」「入居者は異常を発見したらすぐに管理会社に通知すること」といった条文がある場合は、それに基づいて冷静かつスムーズに対応ができます。事前の備えが、いざという時の対応力に直結します。

自分でできる応急処置と注意点

管理会社や大家に連絡してから修理が実施されるまでには、どうしても時間がかかることがあります。その間、入居者としてできる応急処置をしておくことで、被害を最小限に食い止めることが可能です。ただし、あくまでも安全性と常識の範囲内で行うことが原則です。

まず、雨漏りしている箇所の下にはバケツや洗面器などを置いて水を受けましょう。水が跳ねて周囲が濡れるのを防ぐため、バケツの底に雑巾や新聞紙を敷いておくと効果的です。さらに、床に養生用ビニールや防水シートを敷いておけば、フローリングやカーペットへの浸水を防げます。電気製品が近くにある場合はすぐに電源を抜き、感電や漏電のリスクを避けるようにしましょう。

また、雨漏り箇所が壁や天井にある場合、自分で無理に天井板を剥がしたり、屋根裏に入ったりするのは非常に危険です。滑落や感電などの事故につながる恐れがあるため、専門業者が来るまでの間は、あくまでも「水を受け止め、広がらせないこと」に徹してください。

このような応急処置を行った際にも、必ず写真や動画で記録を残しておきましょう。修理費の補償や保険の請求時に、被害状況の証拠として有効に活用できます。

緊急時の対応

大雨の最中に雨漏りが発生した場合、二次被害を防ぐため、迅速かつ適切な対応が必要です。まず、バケツやタオル、ビニールシートなどを用いて、雨漏りしている箇所の下に設置し、漏れてくる水をできる限り受け止めましょう。漏水量が多い場合は、複数のバケツを用意したり、大きめの容器を使用したりするなど、状況に応じて対応してください。

次に、漏電による火災を防ぐために、電気機器を雨漏り箇所から遠ざけましょう。コンセントや配線に水が掛からないように注意し、濡れている場合は電源を切りましょう。また、漏電ブレーカーが作動する可能性もあるため、ブレーカーの位置を確認しておくと良いでしょう。

応急処置を施した後は、速やかに専門業者に連絡しましょう。多くの雨漏り修理業者は、24時間対応の緊急サービスを提供しています。事前に信頼できる業者をリストアップしておくと、いざという時に慌てずに済みます。業者に連絡する際は、雨漏りの状況や場所、建物の種類などを詳しく伝え、緊急性を伝えて迅速な対応を依頼しましょう。

業者到着までの間は、雨漏りの状況が悪化しないよう、定期的に確認を行いましょう。また、雨漏りによって濡れた箇所は、カビや腐食の原因となるため、タオルなどで拭き取ったり、換気扇や扇風機を使って乾燥させたりするなど、できる限りの対策を講じましょう。

雨漏り問題に備える保険の内容確認

雨漏りによって家財が濡れてしまった、電化製品が使えなくなったというケースでは、火災保険や家財保険の補償対象となることがあります。一般的に賃貸住宅では、入居時に「借家人賠償責任保険」や「個人賠償責任保険」とセットになった火災保険への加入が義務づけられていることが多く、これらの保険が「水濡れ事故」や「家財損害」を補償してくれる可能性があります。

ただし、保険によっては自然災害(台風、豪雨)による雨漏りと、設備の老朽化による漏水とで適用の可否が異なる場合があります。たとえば「建物の修理費用」は大家の保険で対応してもらえる一方、「家具や家電の損害」は入居者の家財保険で対応するというように、保険の区分や条件によって分かれるのが一般的です。

加入している保険の契約内容や免責金額(自己負担額)、申請手続きの方法などを事前に確認しておくと、トラブル時の対応が非常にスムーズになります。また、保険会社へ連絡する際にも、写真や状況報告が求められますので、被害に気づいた時点での詳細な記録が後々の助けになります。

保険があるからといって油断は禁物ですが、「もしものときに使える備え」として、加入中の保険の内容は一度しっかり見直しておくことをおすすめします。

最後に:雨漏りは放置しない、早期の相談が肝心

雨漏りは「たまたま水が垂れてきただけ」と軽視して放置してしまうと、思いもよらない被害につながります。建物内部の構造材が腐食して耐久性が低下したり、壁紙や天井が剥がれて落下したり、カビが発生して健康被害を引き起こしたりすることもあります。とくに小さなお子さんや高齢者がいる家庭では、衛生面・安全面でのリスクが深刻です。

だからこそ、違和感を覚えたらすぐに管理会社に相談し、必要な場合は大家への連絡や第三者への相談も視野に入れるべきです。また、感情的に訴えるのではなく、写真や動画を添えた客観的な報告と、丁寧なやりとりを心がけることで、対応がスムーズに進むこともあります。

そして何より、「自分の部屋は自分で守る」という意識を持つことが、賃貸住宅における最善の防衛策です。修理対応が遅れてストレスを抱え込む前に、できることを一つずつ実践し、必要に応じて周囲の助けを借りながら冷静に対応しましょう。

大切なのは、早めの相談、正確な記録、そして信頼関係を意識したコミュニケーションです。雨漏りという不測の事態に直面しても、正しい知識と準備があれば、住まいの安心は取り戻せます。

「屋根雨漏りのお医者さん」は雨漏り修理の専門業者!

「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏り修理の専門業者として住宅や建物のさまざまな雨漏りトラブルに対応しています。

屋根だけでなく、ベランダやバルコニー、外壁、窓まわり、サッシ、天窓など、建物の構造全体を見渡しながら原因を丁寧に調査し、最適な修理方法を提案・施工しています。特に原因調査に力を入れており、目視だけでなく、必要に応じて散水調査など詳細な診断を行うことで、表面化しにくい内部の雨漏り原因も見逃しません。

在籍しているのは、一級建築板金技能士や屋根診断士といった有資格者で、豊富な現場経験をもとにした高い技術力と判断力が強みです。調査から見積り、施工、アフターサービスに至るまで、すべてを一貫対応する体制が整っており、外部業者に委託せず、自社で完結するため、品質管理も徹底されています。

また、火災保険を活用した雨漏り修理の相談にも対応しており、申請のための現場写真や書類作成のサポートも行っています(※保険適用の可否は保険会社の判断によります)。戸建て住宅だけでなく、マンションやアパート、ガレージ、工場、店舗など、さまざまな建物の実績があり、法人やオーナー様からの依頼も増えています。

「屋根雨漏りのお医者さん」は、地域や規模にとらわれず、全国で対応を進めており、信頼できる職人ネットワークを活かして、各地域で迅速かつ丁寧なサービスを提供しています。お問い合わせは電話やLINE、メールフォームから可能で、初めての方でも相談しやすい体制が整っています。

長年の実績と、誠実な対応、高い技術力により、多くのお客様から厚い信頼を得ている「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏りに悩むすべての方の強い味方です。どこから雨が入っているのかわからない、以前修理したのに再発してしまったという方も、まずはお気軽にご相談ください。調査・見積もり無料で行っております。