新築を建てるとき「デザイン性」や「利便性」ばかりに目を取られて、超重要な「雨漏りリスク」を見逃してしまう方が増えています。

雨水は、少しの施工不良でも見逃さずに建物内に侵入してくる「非常に厄介な存在」な為、昔から「雨仕舞い」という技術が受け継がれてきました。

雨仕舞いとは、少し施工ミスがあっても劣化しても、建物内に雨水の侵入を防ぐための工夫です。

ところが、最近の洋風住宅、デザイン重視住宅の増加で「雨仕舞いの重要性についての考え方」が失われ、新築でも雨漏りが発生するケースが急増しています。

ここでは、新築で雨漏りが発生しやすい新築住宅の構造について説明しますので、新築を検討している方は「雨漏りリスク」を頭に入れた上で、家の構造を考えてくださいね。

ルーフバルコニー雨漏りの原因

雨漏りは、建物や住環境に悪影響を与える問題です。ルーフバルコニーの雨漏りは、さまざまな要因によって引き起こされます。以下に主な原因を挙げます。

- 屋根の構造や素材の問題: ルーフバルコニーの屋根に使用されている素材や構造が適切でない場合、雨水が侵入しやすくなります。また、屋根材の劣化や損傷も雨漏りの原因になります。

- 防水施工の不備: ルーフバルコニーの防水施工が不十分だったり、施工ミスがある場合、雨水が侵入しやすくなります。また、防水層の劣化や破損も雨漏りを引き起こす原因です。

- 外壁の劣化や亀裂: 外壁の劣化や亀裂があると、水が浸透しやすくなり、ルーフバルコニーの雨漏りの原因となります。特に、コンクリートやモルタルの劣化が進むと、亀裂が広がりやすくなります。

- バルコニーの排水設備の不具合: ルーフバルコニーに設置されている排水設備が詰まっている場合や、排水口が適切に設置されていない場合、雨水が溜まってしまい、雨漏りを引き起こすことがあります。

これらの原因によってルーフバルコニーの雨漏りが発生する場合があります。適切な対策や定期的なメンテナンスを行うことで、雨漏りのリスクを軽減することができます。

ルーフバルコニー雨漏りの防止方法

ルーフバルコニーの雨漏りを防止するためには、以下の方法が効果的です。

- 屋根の適切な設計と施工: ルーフバルコニーの屋根の設計や施工が重要です。適切な傾斜や排水設備を設置し、雨水が滞らないようにしましょう。また、耐候性のある屋根材を使用することで、雨水の侵入を防ぐことができます。

- 防水工事の重要性: ルーフバルコニーの防水性を確保するために、専門的な防水工事が必要です。適切な防水材を選択し、正確な施工を行うことで、雨漏りを防止できます。また、防水層の上に保護層を設けることで、長期的な防水性能を維持できます。

- 定期的なメンテナンスと点検: ルーフバルコニーの雨漏りを防ぐためには、定期的なメンテナンスと点検が必要です。屋根材や防水層の劣化や損傷を早期に発見し、修繕することで、雨漏りのリスクを軽減できます。また、排水設備の点検や清掃も重要です。

- 外壁の補修と保護: 外壁の劣化や亀裂が雨漏りの原因となるため、定期的な点検と補修が必要です。外壁の劣化が進んでいる場合は、適切な補修材を使用して修繕しましょう。さらに、外壁に防水塗装を施すことで、雨水の浸透を防ぐことができます。

これらの防止方法を適切に実施することで、ルーフバルコニーの雨漏りを防ぐことができます。定期的なメンテナンスや点検を行い、建物の寿命を延ばしましょう。

雨漏りのリスクが高くなる家の構造

近年、家を建てる際やリフォームを行う際は、デザイン性や機能性が重視されるようになりました。

そうした結果、新築なのに雨漏りが発生している住宅が急増しているのです。

また、そのほとんどがデザイン性や機能性だけを見てしまってデメリットを見ていなかったと答えています。

家を建ててから後悔するよりも、初めから設置予定の機能やデザインについてのデメリットを知ることで事前に対策や予防をすることができます。

雨漏りのリスクが高くなる機能や構造は主に4つあります。

・ 軒がない住宅

・ インナーバルコニー

・ 天窓の設置

・ ソーラパネルの設置

雨漏りしやすい家の構造①軒ゼロ住宅

日本は、雨が多いため古来より「深い軒」の住宅が建築されていました。

ところが、最近は建築コストの削減や、首都圏の住宅密集問題により、「軒がない家」や「軒が極端に短い家」が急増しています。

軒がない「箱型住宅」の人気が後押しして「軒がないほうがおしゃれ」というイメージが固定化されつつあるのです。

軒ゼロ住宅にすることで、雨水が建物内に侵入する可能性が急激に高くなるのです。

軒先は非常に雨漏りリスクが高い場所です。

部材と部材の「つなぎ目」にはどうしても隙間が空いてしまいますが、軒が深いことで、雨水が浸入したとしても、建物には雨水が届かずに排出することができる役割があります。

ところが、軒がない場合、簡単に建物内に雨水が浸入してしまいますし、軒が短いことで外壁や窓が常に雨や雪に晒されます。

特に窓と外壁の境目部分は、シーリングなどで防水処理が施されているものの、経年劣化による雨漏りが発生しやすい箇所なので、常に雨水にさらされていると雨漏りリスクは急増します。

またサイディングなどの外壁材も雨水が常にかかる状態では、劣化が早くメンテナンス周期も早まってしまいます。

つまり、軒ゼロ住宅は、家にとってはデメリットだらけのデザインなのです。

ヨーロッパ風の住宅も、軒がほぼありませんが、軒がない住宅が建っている地域は日本ほど雨が降らず湿気がない地域ばかりです。

日本には日本の風土にあった建築様式がありますので、デザインに惑わされず「本当に長持ちする家」を建てるようにしましょう。

ゼロキューブ型住宅での雨漏りについてはこちらの記事で詳しく解説しています。↓

雨漏りしやすい家の構造②ルーフバルコニー、スカイバルコニー

最近、屋上にスカイバルコニー(ルーフバルコニー)を設置する住宅が増えています。

お庭の代わりに屋上をお庭スペースにしてバーベキューや外遊びを楽しむ目的でこの数年で急増中の構造です。

中には、屋上に植物を植えることを推奨しているハウスメーカーも存在します。

ところが、これらの住宅は、雨漏り修理の専門家からしたら「それ、本気?冗談でしょ?」というくらい雨漏りリスクを増大させています。

「半永久的にもつ防水システム」は存在しません。

頑丈そうなビルや最新工法で建築されたビルだって、屋上の防水工事は10年周期で行わなければ、雨漏りが発生してしまいます。

鉄筋コンクリートですら屋上防水工事は必須なんだから、木造が多い一般住宅では、なおのこと必須です。

ところが、一般住宅では、商業ビルほど「屋上防水」の重要性が認識されていません。

屋上防水工事は100万円近くかかるので、何も問題が起きていない間は、わかっていたとしても「何も被害がないからいっか」と後回しにしがちです。

すると防水処理が劣化する10年以降、雨漏りリスクが高くなります。

また、施工ミスがあった場合には10年どころか築1年ほどで雨漏りが発生することも少なくありません。

屋上をバルコニー化する場合は、防水メンテナンスにかかる費用や手間なども考えた上で慎重に導入を検討しましょう。

そして、導入したら決められた周期で必ずメンテナンスを行ってくださいね。

インナーバルコニーや部屋の上のテラスも危険です!

建物の奥に入っているバルコニーや1階の部屋の上に、テラスを作る住宅が多いですが、これも雨漏り黄色信号。

施工が間違っていれば築1年以内でも雨漏りが発生する可能性があります。

ベランダに出るサッシからの雨漏りで1階が水浸しになるケースもあるのです。

そして、バルコニーなどは定期的なメンテナンスが必要不可欠。

FRPなどの防水処理を、10年サイクルで行わなければ、防水機能が失われて、雨水がどんどん建物内に侵入してしまいます。

また、排水溝に詰まるゴミも雨漏りの原因になることも。

バルコニー=雨漏りと決めつけることはできませんが、日頃のお手入れや定期メンテナナスによっては、雨漏りリスクを高めますので、自宅に設置した場合は、こまめに掃除して定期メンテナンスを忘れないように心がけましょう。

ベランダ・バルコニーについて詳しく知りたい方はこちらの記事で紹介しています↓

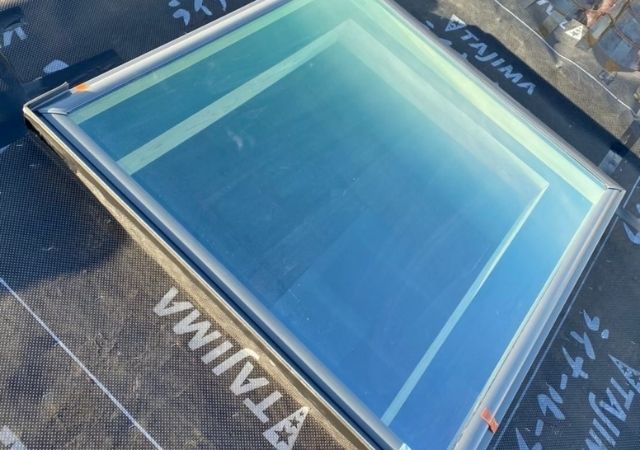

雨漏りしやすい家の構造③天窓の設置は技術力が大事

昔も今も、天窓の雨漏りリスクは非常に高いです。

一体何故なのかというと、天窓自体の性能は年々上がっていますが、天窓と屋根をつなぐ部分はシーリングや防水テープで塞ぐしかないからです。

施工方法を間違えると、築年数が浅くてもすぐに雨漏りしています。

正しく施工されていても新築から10年も経過すればメンテナンスが必要になります。

かと言って住宅密集地では、日光を取りれるために天窓の設置は必要不可欠。

天窓がなければ全く日が差さない暗い部屋になってしまいます。

このような止むを得ない状況で天窓を設置する場合は、ハウスメーカーや工務店に「雨漏りに非常にナーバスになっているからくれぐれも気をつけて欲しい」旨を伝えておきましょう。

天窓について詳しく知りたい方はこちらの記事で紹介しています↓

雨漏りしやすい家の構造④ソーラーパネル設置

ソーラーパネルを設置する新築が年々増加していますが、気をつけたいのが新築後に別の業者にソーラーパネルを設置してもらう場合です。

新築時にソーラーパネルを施工するのであれば、屋根一体型の屋根材とソーラーパネルを使うことが多いですが、新築後に設置する場合、屋根に穴をあけることがあります。

屋根に穴をあけて、その下の防水シートまで釘が貫通するため少しでも施工ミスがあるとたちまち雨水が建物内に侵入して雨漏りが発生するのです。

ソーラーパネルを設置するときは、屋根に穴を開けない工法にするなど、業者と慎重に検討してください。

また、後から設置する場合は、施工力が高い業者を選びましょう。

ソーラーパネルについて詳しく知りたい方はこちらの記事で紹介しています↓

新築時の施工不良が雨漏りの原因に!

構造上やデザインに関しては雨漏りのリスクが低い家だとしても、シーリングの施工が雑だったり、雨仕舞いの施工が未熟であったり、不適切な防水紙の貼り方で仕上げられた家であれば、新築や築浅の住宅でも雨漏りが生じます。

家を建てる際には、デザインにこだわるのと同じくらい入念に業者を選び、施行中も度々現場へ足を運び自らの目で工事をチェックするのがベストです。

その際、ドリンクの差し入れなどを持っていくと手を抜かれるリスクなども多少は変わってきます。もちろん業者は100%やってくれると信じてはいますが、人間ですので気の緩みは出てきます。

また、建売での購入や、諸事情がある場合は、チェックができない状況もあると思います。

そして、万が一築浅で雨漏りが発生してしまったら、即刻施工業者に連絡を取って、しっかりと修理してもらいましょう。

屋根の基本構造から雨漏りの原因を知る

住宅などの建物は「一次防水」と呼ばれる雨水を浸入させない部材(屋根材等)と、「二次防水」と呼ばれる部材(防水シート)によって雨水を排水し雨を凌いでいます。

また、屋根の構造として、垂木と呼ばれる屋根の骨の上に、野地板と呼ばれる屋根の下地で構成されており、その上に、二次防水の防水シートが全面に敷かれて、最後に一次防水の屋根材が施工されて屋根ができています。

この「一次防水」と「二次防水」がセットで機能している間は、雨漏りは起こりませんが、もしどちらかに問題が発生してしまうと雨漏りが起こってしまいます。

屋根の形状から雨漏りリスクを考える

屋根の形状も雨漏りリスクを高める一つの要因です。

注意が必要な屋根の形状は、主に2つあります。

・陸屋根

・片流れ屋根

陸屋根は、雨水の滞在時間が長いですし、片流れ屋根は、片方の雨樋に全ての雨水が集中するため雨樋からの跳ね返りが軒に長時間かかって、雨漏りリスクが高まります。

それ以外にも、勾配が緩やかすぎる屋根や、形状が複雑な屋根も要注意です。

雨漏りリスクが低い屋根は、切妻か寄棟造の屋根です。

どちらも形状がシンプルで施工ミスが起きづらいですし、雨水の滞在時間が短いので雨漏りリスクを軽減できるためオススメの形状です。

雨漏りしやすい屋根の形状①陸屋根

陸屋根が雨漏りする原因は屋根の形状にあります。

陸屋根は、その勾配のない特性から、雨水が容易に溜まりやすい構造です。このため、経年劣化が通常の屋根よりも早く進行しやすくなります。また、排水口の詰まりや防水塗装の劣化など、定期的なメンテナンスが怠られると、雨漏りのリスクが大幅に増加します。

陸屋根を選択した場合は、通常の屋根よりもさらに注意深いメンテナンスが必要です。排水口の定期的な清掃や防水塗装の定期的な補修など、定期的な点検と手入れが不可欠です。これによって、陸屋根の寿命を延ばし、建物内部への被害を防ぐことができます。したがって、陸屋根を選択する際には、メンテナンスについての十分な意識を持ち、適切なケアを行うことが重要です。

雨漏りしやすい屋根の形状②片流れ屋根

片流れ屋根は通常の屋根と違い片方だけ勾配になっている屋根です。

見た目がおしゃれな点や屋根裏のスペースを最大限生かせる事から、片流れ屋根は普及率が高まってきています。

屋根自体は問題ありませんが、片方の屋根に集中して雨が流れるため雨樋や軒などが原因で雨漏りを起こします。

今では、新築の家の7割以上が片流れ屋根の家と言われています。

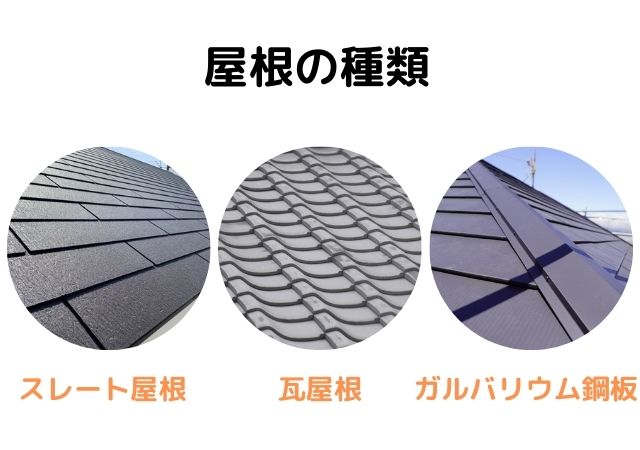

新築を建てる際は屋根材のデメリットも考えましょう!

家の構造だけじゃなく屋根材を選ぶ際のデメリットについても考えましょう!

屋根材の中には、耐震性に弱い屋根材や、耐久性が低い屋根材、遮熱性が低い屋根材などがあります。

住み始めてから後悔するのではなく、はじめにデメリットも知り納得した上で選びましょう!

騒音で問題になりやすい屋根材

ガルバリウムの屋根など、金属屋根では、雨音が響いたり、熱伸縮による軋むような騒音に悩まされることがあります。

しっかりと事前に対策を行って施工するのですが、施工が甘かったり、ミスがあった際には、かなり騒音に悩まされることがあります。

その場合、直すとなると最悪新たに屋根を葺き替え直す必要も出てくるため、しっかりとした業者に依頼することをお勧めします。

屋根材について詳しく知りたい方はこちらの記事で紹介しています↓

マンションでのルーフバルコニーの雨漏り問題

マンションのルーフバルコニーにおける雨漏りは、天候や気候の変化に直接さらされる位置にあるため、防水が適切に施されていない場合、構造上の問題がある場合、または長年の風雨による摩耗や改修工事の際のミスにより発生しやすいです。雨漏りが発生すると、単なる迷惑だけでなく、経済的な損失や健康上の問題も引き起こす可能性があります。これらの問題を解決するためには、まず専門家にルーフバルコニーを評価してもらい、雨漏りの原因を特定することが重要です。原因が特定されたら、適切な修理や防水処理を行うことで問題を解決できます。さらに、定期的なメンテナンスと検査も雨漏りを予防するために重要な要素です。ルーフバルコニーの防水方法としては、防水膜や防水塗料の塗布、あるいは防水タイルの設置などがありますが、これらの選択や取り付け方法については専門家に相談することが最良の方法です。また、雨水排水システムの適切な設置と管理も雨漏りを予防するための重要な戦略です。

雨漏りは雨漏り修理の専門家に!

雨漏りのお問い合わせのうち半分以上が雨漏り再発によるものです。

専門家で無い工務店やハウスメーカーに依頼すると雨漏りの状態を酷くしてしまう事もよくあり、修理費用や時間も倍以上かかってしまうケースも少なくありません。

雨漏り修理後の保証制度もあり信頼出来る業者さんを探して依頼する事が何より重要になります。屋根雨漏りのお医者さんでは上記のすべての条件に当てはまっています。お気軽にご相談ください!

ルーフバルコニーの雨漏り対策

雨漏りの問題を抱えるルーフバルコニーに対しては、以下の対策が効果的です。

防水層の点検と修復

定期的な防水層の点検は、ルーフバルコニーの健全性を維持する上で不可欠です。点検では、防水層の状態を詳細に調査し、ひび割れや剥がれなどの損傷が見つかった場合、早急に修復作業を行います。この修復作業は、専門の業者による適切な技術と材料を用いることで、防水性能を高め、将来的な損傷リスクを最小限に抑えることができます。また、この点検を通じて、防水層の劣化が進んでいる可能性を早期に発見し、全面的な交換の必要性を判断するための重要なデータも得られます。

排水路の清掃と改善

ルーフバルコニーの排水効率を高めるため、排水口と排水路の定期的な清掃が極めて重要です。特に枯れ葉やゴミが排水路を塞いでしまうと、雨水が溜まりやすくなり、その結果として雨漏りに繋がります。清掃だけでなく、排水路の設計自体に問題がある場合は、改善のための工事を検討することも有効です。例えば、排水口の数を増やす、排水路の勾配を調整するなどの方法が考えられます。これにより、雨水が迅速に排水され、構造体への水の浸透を防ぐことができます。

専門業者による全面的なリフォーム

時には、部分的な修修復ではなく、ルーフバルコニー全体の大規模なリフォームが必要となる場合もあります。大規模な雨漏りが発生している場合や、防水層が広範囲にわたって損傷している場合は、専門の業者による全面的なリフォームが適切です。このようなリフォームでは、最新の防水技術を導入し、ルーフバルコニーの構造自体を改善することで、長期的な解決を図ります。また、これは単に雨漏りを止めるだけでなく、バルコニーの使用寿命を延ばし、さらには建物の価値を向上させる効果も期待できます。

長期的な解決策

長期的にルーフバルコニーの雨漏りを防ぐためには、以下のような対策が考えられます。

高品質な防水材の使用

ルーフバルコニーの建設またはリフォーム時には、耐久性と防水性に優れた高品質な防水材の選定が重要です。初期投資は高額になることもありますが、長期的に見るとメンテナンスコストの削減につながります。高品質な防水材は、劣化の速度が遅く、頻繁な修復が不要となるため、長期間にわたる保護を提供します。また、最新の防水技術を取り入れることで、より効率的で持続可能な防水効果を期待できるため、総合的なコストパフォーマンスが向上します。

設計の見直し

ルーフバルコニーの設計段階で水の流れを考慮に入れることが、雨漏りを防ぐための重要な要素です。適切な傾斜を設けることで、雨水が自然に排水口へ流れるように計画します。排水口の数や配置も重要で、特に広いバルコニーでは複数の排水口を設けることで、雨水が滞留することなく迅速に排水されるようにします。また、防水層の上にさらに保護層を設けることで、物理的なダメージから防水層を守り、その耐久性をさらに高めることができます。

定期的なメンテナンスプログラムの実施

雨漏りを未然に防ぐためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。専門業者による定期的な点検では、早期に問題を発見し、小さな修理で済ますことができます。これにより、大規模な損傷や高額な修理が必要になる前に、効果的に対応することが可能です。点検の際は、防水層の状態だけでなく、排水路の機能やバルコニーの全体的な構造もチェックし、必要に応じて改善策を実施します。

適切な保証の確保

防水工事を行う際には、作業を行う業者が提供する保証内容をしっかりと確認することが重要です。適切な保証があれば、何か問題が発生した場合でも、迅速に対応を受けることが可能です。保証内容には、修理や再施工が含まれているかどうかを確認し、条件や期間にも注目してください。信頼できる業者は、その施工に自信を持っており、顧客が安心してサービスを利用できるような保証を提供する傾向があります。

まとめ

新築といえども、屋根の形状、スカイテラスや天窓、ソーラーパネルなど雨漏りが発生するリスクがあります。

今回紹介したような形状の家にしようと思っている場合は、施工に気をつけてもらうだけでなく定期メンテナンスを欠かさずに行い、雨漏りが発生しないように心がけましょう。

そして、新築後に万が一雨漏りが発生したら、ハウスメーカーに連絡してすぐに修理を依頼しましょう。

雨漏り修理の専門家【屋根雨漏りのお医者さん監修】

こんにちは!

屋根雨漏りのお医者さん東京都担当の髙橋です。

弊社は、雨漏り修理専門のプロ集団で構成された会社です。

私自身は、基幹技能士・一級建築板金技能士など数多くの資格と表彰状を保有して活動しております。

総合実績11万件以上で皆様の知る建物を数多く修繕してきました。

雨漏り修理専門家のコメント

ルーフバルコニーの雨漏りは、構造的な問題や住み心地を大きく損なう可能性があります。私たち専門業者として、雨漏り対策とその重要性について強調します。

まず、ルーフバルコニーの設計と構築段階で、防水対策を十分に行うことが極めて重要です。バルコニーの床は通常、傾斜がつけられて雨水が適切に排水されるように設計されています。さらに、防水膜や特別な塗装材料を使用して水分が構造体に浸透するのを防ぎます。これらの工程は、専門的な知識と経験を持つ業者によって正確に実行されるべきです。

ルーフバルコニーに雨漏りが発生した場合、その原因を特定し、適切な修復を迅速に行うことが必要です。雨漏りの原因は多岐にわたりますが、防水膜の損傷、排水システムの不適切な設計または詰まり、さらにはバルコニーと建物本体との接続部の問題などが考えられます。

雨漏りが見つかった場合、その範囲と深刻度によりますが、防水層の部分的な修復から、場合によっては全面的な改修が必要となることもあります。また、早期発見と早期対応が雨漏りによる損傷を最小限に抑えるための鍵となります。

私たちは強く推奨します、ルーフバルコニーの設計と施工を考えている人々は、専門的な業者に相談し、最初から防水対策をきちんと計画すること。

既存のルーフバルコニーのオーナーは、定期的なメンテナンスと点検を行い、必要に応じて修復作業を迅速に実施することが重要です。これらはあなたの資産価値を保つだけでなく、快適で安全な居住環境を確保するための不可欠なステップです。