雨漏りは築年数が何十年も経っている建物で発生すると思っている人も多いと思います。

実際、築年数が経っていると雨漏りがしやすくなるのは事実です。

ですが新築であっても雨漏りは起こりえます。

では一体、築年数が何年くらい経つと雨漏りのリスクが高くなるのでしょうか?

また、築年数によっても雨漏りの原因や特徴は異なります。

今回は、築年数ごとの雨漏りの原因についてと、各築年数ごとに雨漏りについて悩んだ時、頼れる相談先・連絡先をご紹介します。

築年数と雨漏りは関係あるの?

築年数が経っているほど雨漏りしやすいというのは事実です。

それは、屋根材を含め建築材が築年数が経つにつれて劣化していくからです。

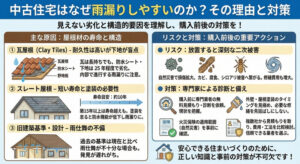

しかし、雨漏りの原因は何も経年劣化だけとは限りません。

建築時の施工不良や想定外の自然災害が起これば新築の建物であっても雨漏りは発生します。

また、雨漏りしやすい家の構造というものがあり、家の構造によっては何十年経っても雨漏りしない家と、数年で雨漏りしてしまうような構造の家もあります。

築年数が経っている方が雨漏りのリスクは高くなりますが、一概に築年数だけで雨漏りするわけではないのです。

材と経年劣化

家を建てる際に使用される材料も、雨漏りの発生に影響を与えます。例えば、木材は時間の経過とともに自然に劣化し、雨風によるダメージを受けやすくなります。このような経年劣化が進むと、雨水が建物内部に侵入しやすくなり、結果として雨漏りを引き起こします。

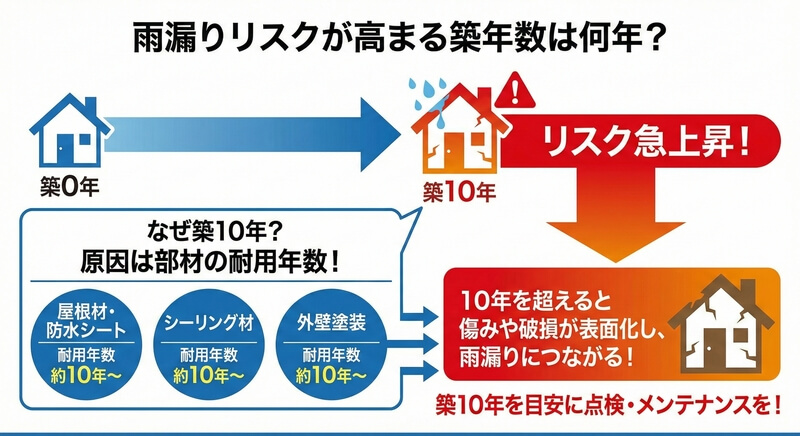

雨漏りリスクが高まる築年数は何年?

雨漏りのリスクは築年数が10年経つ頃から高くなります。

なぜ、築10年を超えると雨漏りのリスクが高まるのか?

その原因は家に使用されている部材の耐用年数にあります。

多くの部材で設定されている耐用年数が10年であり、10年を超えると傷んだり、破損したりといったダメージが表面上に現れ雨漏りにつながります。

ですので、築10年を目安にメンテナンスを行うのが望ましいです。

築年数が古い物件のメリット・デメリット

築年数が古い中古物件を購入するもっとも大きなメリットは、購入費用を抑えられることです。

傷んでいる箇所がある場合、「リフォームするので費用を下げてもらえませんか?」と価格交渉することで、さらに値引きしてもらえる可能性もあります。

また、築年数が古い住宅のデメリットは老朽化です。

戸建ての場合、屋根や外壁から雨漏りし、構造部分の劣化が進行している可能性があります。

室内への雨漏りは、天井のシミなど目視で確認できますが、注意が必要なのは、外壁からの雨漏りです。

外壁からの雨漏りは壁を伝って流れていくため気づきにくいのが特徴です。

同様に白アリ被害も床下で発生するため、内見しただけではわかりません。

また経年により地盤が下がり、柱や壁に歪みが発生していても、軽微なものであれば気がつかないことがあるので注意が必要です。

新築であっても雨漏りするの?

雨漏りは新築であっても発生します。

しかし、築年数が経っている住宅とは原因が異なります。

築10年以上経っている住宅では、経年劣化によるものが多いですが、新築での雨漏りは施工不良によって起こっている場合がほとんどです。

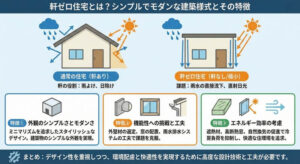

近年ではデザイン重視の住宅も増え、ゼロキューブ型住宅といった勾配のない陸屋根や、スカイバルコニー、天窓などといった雨漏りリスクが高まる構造の住宅が増えているため、新築であっても施工不良によって雨漏りは引き起こります。

新築の雨漏りについてはこちらの記事で詳しく解説しています。↓

築年数が経つにつれ雨漏りしやすい箇所

築年数が経つにつれ雨漏りしやすい箇所があります。

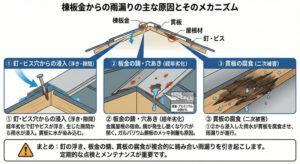

経年劣化でダメージを受けやすい箇所は、部材の取り合い部です。

屋根の板金や雨樋、ベランダ、窓サッシといった箇所が劣化し雨漏りは引き起こります。

棟からの雨漏りについてはこちらの記事で詳しく解説しています。↓

雨樋の雨漏りについてはこちらの記事で詳しく解説しています。↓

雨漏りリスクが高くなる建物

どの建物も経年劣化により雨漏りリスクは高くなりますが、「軒ゼロ住宅」「陸屋根住宅」「片流れ屋根住宅」は特に雨漏りに注意が必要となります。

雨漏りしやすい家についてはこちらの記事で詳しく解説しています。↓

ゼロキューブ の家についてはこちらの記事で詳しく解説しています。↓

築年数による屋根の雨漏り:原因と対策

築年数が経つにつれて、建物の屋根はさまざまな要因で劣化し、その結果として雨漏りが発生する可能性が高まります。特に10年以上経過した建物では、材質の劣化や補修の不足が雨漏りの一因となります。屋根の材質によっても経年劣化の進行速度は異なり、セメント瓦や金属製の屋根材は比較的耐久性があるものの、長年の紫外線や雨風によって劣化し、結果的に雨漏りを引き起こすことがあります。このような状況を早期に発見するためには、天井からの水滴や湿った壁、異常な湿度の上昇などを注意深く観察することが重要です。築年数が長い建物では、定期的な点検と必要に応じた修繕が雨漏り防止の鍵となります。そして、雨漏りが発生した場合、専門的な知識を持つ業者や建築士に相談することで、適切な修繕やメンテナンスのアドバイスを得られ、問題の早期解決につながるでしょう。

築年数経過で雨漏りしやすい陸屋根の住宅

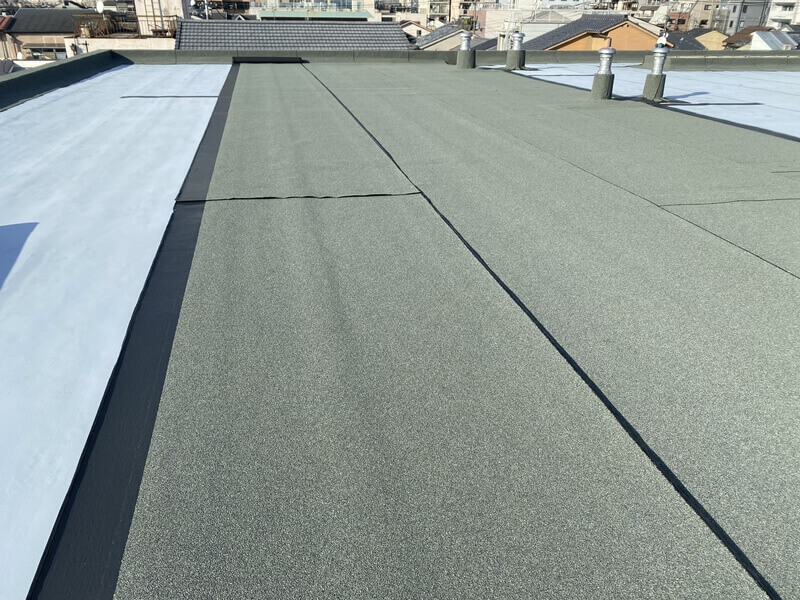

築年数の経過に弱い屋根が、陸屋根を採用している住宅です。

陸屋根とは、傾斜がないフラットの屋根を指し、屋上があるルーフバルコニーなどもこれに該当します。

陸屋根では、雨水が長く滞留するため、屋根の劣化スピードが早く、その分リスクも上がります。

築年数10年未満の雨漏り

築年数10年未満の雨漏りの原因は、施工不良と自然災害による場合がほとんどです。

築10年未満の住宅で、施工不良によって雨漏りした場合には、「瑕疵担保責任」によってハウスメーカーから修理費用を補償してもらうことができます。

ただし、ハウスメーカーは家を建てるプロではありますが、雨漏り修理については詳しくない場合が多いので注意が必要です。

また、自然災害による雨漏りは火災保険を使って修理できるので、修理費用が心配な方はご安心ください。

築年数30年以上の雨漏り

築年数30年以上が経過すると、建物にはメンテナンスが必要な箇所が増えていることが多いでしょう。

経年劣化も進んでいますが、地震や台風などの災害によって建物がダメージを負っている場合もあります。

目に見える部分に劣化が目立たなくても、家の内部で雨水が染みていたり、柱が腐っていたりするかもしれません。

また、家の中に湿気がたまりやすい場所があると、シロアリが発生して、柱や壁を食い荒らしているおそれもあるでしょう。

雨漏りからシロアリの二次被害につながり、家の耐震に深刻な影響を及ぼすこともあるので、家全体の点検をしておくことをおすすめします。

築年数10年〜30年の雨漏り

築年数10年以上経過すると、建物にも経年劣化が見られるようになります。

- 屋根材(瓦・スレート屋根など)のずれ

- ルーフィング(屋根の防水シート)の劣化

- 外壁の亀裂(コーキングの劣化、外壁材のひび)

- ベランダ防水の劣化

- 雨樋の劣化・つまり

- サッシなどの劣化

屋根や外壁は日々紫外線や風雨に晒されるため、長年住んでいる家は自然に劣化が進んでいきます。

築年数10年〜30年未満の建物でも運よく雨漏りしない場合もありますが、屋上やベランダの防水や外壁塗装などのメンテナンスを取り入れた方が良いタイミングです。

「まだ雨漏りしていないのに工事をするのはもったいない」と思われるかもしれませんね。しかし、雨漏りが深刻な状態になってから高額な工事をするよりも、定期的なメンテナンスをする方が工事費用が安く済むことも多いのです。

まずは、雨漏りのリスクになりそうな箇所を点検して、必要な対策を取り入れておくことをおすすめします。

経年劣化が招く雨漏りの10大原因

家屋の雨漏りは、経年劣化によって引き起こされることが多く、特に以下の10の要素がリスクを高めます。定期的な点検とメンテナンスで、被害を未然に防ぎましょう。

屋根材の劣化メカニズム

屋根材は紫外線、風雨、温度変化の三重攻撃に常時晒されています。アスファルト系屋根材では10-15年、スレート材では20-25年を目安に劣化が進行します。特に接合部や棟板金の膨張・収縮による歪みが漏水の主要因となります。

外壁の劣化プロセス

外壁塗装の耐用年数は一般的に7-10年。塗膜が劣化すると、下地材が直接雨水に晒され、クラック(ひび割れ)が発生します。コンクリート外壁では0.3mm以上のクラック、サイディング外壁では接合部の隙間が危険信号です。

シーリング材の寿命と性能低下

窓周りや外壁目地のシーリング材は、5-8年で硬化・収縮が始まります。シリコン系は15年程度、ウレタン系は10年程度が耐用目安です。劣化したシーリングは50%以上の伸縮性能を失い、防水機能が著しく低下します。

排水システムの機能不全

雨樋の傾斜角度(1/100~1/200)が変化したり、落ち葉などで詰まると、1時間に50mm以上の降雨時に溢水が発生します。特に軒樋と立樋の接合部は、経年によるサビや変形で漏水しやすくなります。

構造体の経年変化

木造住宅では、竣工後5-10年で乾燥収縮による変形( shrinkage crack)が生じます。鉄筋コンクリート造では、中性化によるコンクリートのひび割れが20年程度から顕著になります。これらの構造的な歪みが防水層を破壊します。

断熱材の湿潤劣化

湿気を含んだグラスウール断熱材は、熱伝導率が最大40%も上昇します。また、結露水が木材の腐朽菌を繁殖させ、構造耐力の低下を招きます。断熱材の湿潤は、気密層の破たんとセットで発生するケースが多く見られます。

塗装層の保護機能喪失

塗膜が劣化すると、吸水率が新品時の3-5倍に増加します。特に西日が当たる外壁では、塗膜のチョーキング(白亜化)現象が早く進行します。下地材の種類に応じた適切な塗り替え周期の把握が重要です。

雨樋システムの総合劣化

塩害地域ではアルミ製雨樋が5-7年で穿孔することもあります。プラスチック製は紫外線で10年程度で脆化します。支持金具の緩みによる樋のたわみは、雨水の溢れを引き起こす主要因です。

開口部周辺の防水劣化

サッシ周りの防水テープは、10年程度で接着力が半減します。雨戸のレール部分に堆積した塵埃は、雨水の毛細管現象を引き起こし、室内への浸水経路となります。

地震による累積ダメージ

震度5強以上の地震では、80%以上の確率で屋根瓦のズレや外壁クラックが発生します。特に不同沈下を起こした建物では、雨水の浸入経路が複雑化し、漏水箇所の特定が困難になります。

自然災害は築年数に関係なく雨漏りの原因になる

築年数に関係なく雨漏りの原因となるのが自然災害です。

新築であっても台風など自然災害による被害で雨漏りは発生します。

自然災害でよくある被害の一部を紹介します。

- 強風で屋根材が飛ばされて雨漏り

- 物が飛んできて窓が割れ、雨が吹き込んでくる

- 暴風雨で雨樋が折れてします

このように、台風が原因で破損し、雨漏りする状況になってしまこともあります。

その場合、火災保険が適用できる可能性が高いですので申請してみることをお勧めしています。

火災保険についてはこちらの記事で詳しく解説しています。↓

中古物件を築年数で選ぶときどのくらいがいい?

1. 築年数の目安と建物の種類ごとの特徴

(1)築浅(0~5年)

- メリット: 設備が新しく、リフォーム費用が少ない。最新の耐震基準・省エネ基準を満たしている。

- デメリット: 価格が高めで、初期費用がかかる。

(2)築10~20年

- メリット: 比較的価格が手頃で、まだ状態の良い物件が多い。近年の耐震基準(1981年以降の「新耐震基準」)を満たしている可能性が高い。

- デメリット: 設備の老朽化が始まるため、水回りや電気系統の点検が必要。

(3)築20~30年(木造住宅の場合)

- メリット: 価格が安く、立地の良い物件が見つかりやすい。

- デメリット: 大規模な修繕(屋根、外壁、配管など)が必要になる可能性が高い。

(4)築30年以上(特に木造)

- メリット: 非常に安価で購入できる場合があり、リノベーションで好みの間取りにできる。

- デメリット: 耐震性・断熱性が低く、大規模改修が必要なケースが多い。

おすすめの選び方

- 「築10~20年」 → バランスが良く、耐震性も確保されている物件が多い。

- 「築20~30年+リノベーション」 → 予算を抑えつつ、自分好みの住まいにできる。

- 「築浅(0~5年)」 → 初期費用はかかるが、メンテナンスフリーで長く住みたい人向け。

築年数ごとの注意点

(1)耐震基準の確認

- 1981年(昭和56年)6月以降 → 「新耐震基準」適用(震度6~7程度の地震に耐える設計)。

- 2000年(平成12年)以降 → さらに耐震性が向上(地盤調査や接合部の強化など)。

→ 築20年以上の物件は、耐震診断や補強工事の有無を確認しましょう。

(2)設備・インフラの状態

- 配管(給排水管)、電気配線、ガス設備の劣化をチェック。

- 断熱材の有無(1990年代以降の物件は省エネ性能が向上)。

(3)リフォーム・メンテナンスコスト

- 築20年を超えると、大規模修繕(外壁塗装、屋根修理、水回り改修)が必要になる場合が多い。

- リノベーション予算を考慮し、総費用を計算することが重要。

築浅の建物で雨漏りが起こったときによくある原因

築浅の建物で雨漏りが起こったときによくある原因としては施工不良があります。

外壁の開口部となるサッシまわり・換気口まわりや屋根の開口部となる天窓などは雨漏りが起こりやすい場所です。

外壁や屋根の開口部まわりの防水シートがしっかりと施工されていない場合は、雨漏りの原因となります。

また、建物の設計が雨漏りリスクに配慮していない場合も雨漏り原因となります。

とくに、現場合わせての木製サッシ・手作りFIXサッシなどは雨漏りが起こりやすい場所と言えます。

雨漏りしやすい場所には、軒の出・ひさし・水切り・雨戸などを設けて雨水がかからないようにする設計の配慮が必要です。

築年数の経過した建物で雨漏りが起こったときによくある原因

築年数が経過した建物で雨漏りが起こったときの原因は経年劣化が多いです。

その発生場所は屋根・壁・バルコニー・サッシなど開口部と様々な所で雨漏りが起きます。

屋根

- 屋根材のズレ・割れ・穴開き

- ルーフィング(防水シート)の劣化

- 雨樋の劣化や詰まり

壁

- 外壁(外壁材やシーリング材)のヒビ割れ

- サッシ・換気扇周辺の劣化

バルコニー

- バルコニーや屋上の防水の劣化

経年で屋根材・外壁材・シーリング材・防水材の劣化が進行していくため、雨漏りのリスクが高まります。

定期的な点検やメンテナンスによって、雨漏り発生を予防することができます。

雨漏りの相談先は「持ち家」or「賃貸」で変わる?

いざ、雨漏りをなんとかしようと思い立ったとき、頼るべき相談先は、お住まいが「持ち家」か「賃貸」かによって異なります。

戸建ての持ち家にお住まいの方の場合、すぐに専門業者に相談しましょう。

新築10年以内の場合には、ハウスメーカに相談しましょう!

賃貸にお住まいの場合には、まずは管理会社や大家さんに相談しましょう。

また、分譲マンションにお住まいの場合には、管理組合に相談しましょう。

賃貸の雨漏りについてはこちらの記事で詳しく解説しています。↓

中古住宅を購入後、すぐに雨漏りが発生した場合の相談先

まずは、売買契約における瑕疵の保証期間を確認しましょう。中古住宅の場合、新築住宅とは異なり、一様に保証期間が設定されているわけではありません。そこで、各々契約内容を確認する必要があるのです。

傾向としては、宅建業者が売主の場合は2年程の保証が一般的です。宅建業者の仲介によって、個人が売主となっている場合には、保証がついていないことも少なくないので注意が必要でしょう。そして、保証期間内であれば、売主に補修を求めることになります。

ただし、もしも物件を購入する前から雨漏りが発生していて、かつ中古住宅の売主がそのことを知っていて伝えていなかった場合には、民法572条により、保証の有無にかかわらず、買主は売買契約の解除もしくは損害賠償を請求することができます。

中古住宅の雨漏りについてはこちらの記事で詳しく解説しています。↓

雨漏りを放置するとどうなるの?

雨漏りを何年も放置すると家の寿命が短くなります。

住宅の柱・床などの木材は、長い間濡れた状態が続くと木材が腐ったり、シロアリに食べられたり、金属部分が錆びて、もろくなったりして、結果的に強度が低下し長く住むのが難しくなります。

また、最悪の場合には漏電によって火災が発生することもありますので放置はせずに早いうちに修理してしまいましょう。

雨漏りの放置についてはこちらの記事で詳しく解説しています。↓

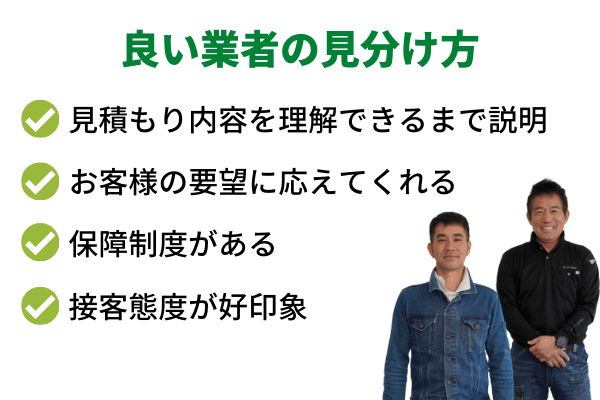

雨漏り修理業者の選び方

信頼できる業者を選ぶポイントについてお伝えします。業者を探す際には、ぜひ以下のポイントを参考にしてください。

- 資格を持っている

雨漏り修理に関連する資格はいくつか存在します。しっかり資格を持っているということは、雨漏り修理の知識や技術を持っており、信頼できる指標のひとつになります。雨漏り診断士、建築板金技能士、登録建築板金基幹技能士、屋根外装調査士などがメジャーな資格になります。 - 保証を設けている

万が一の際に備えて保証を設けているかどうかも業者選びのポイントのひとつです。

保証とは、雨漏り修理を終えた後に再度雨漏りが発生してしまった場合、一定期間の間であれば無料で修理をおこなってくれるものです。

業者によって設けている保証の期間が異なるため、しっかり確認しておきましょう。 - 口コミや評価を確認する

業者の口コミや評価も確認しておきましょう。

その際に、出所が不明な口コミや評価が載せられている業者は注意が必要です。ホームページの口コミや評価は、業者が都合のいいように載せてしまうことも可能です。口コミや評価がどこからの情報なのかしっかり確認しましょう。 - 業者の顔が見えるホームページなどに社長や従業員の顔写真が載せられている業者は、お客様に信頼してもらうために載せいてる場合が多くあります。逆に、避けたほうがいい業者は顔写真を載せていない場合が多くあります。情報を隠したいような理由があるのかもしれません。ホームページは自分の好きなように作ることができます。あくまでも判断基準のひとつとしましょう。

- 見積もりが相場から大きく外れていない見積もりを取ってみて、相場よりも高すぎたり安すぎたりしないか確認しましょう。初めから高額な見積りを出し、その後に大幅な値引きをする業者にも注意が必要です。金額を操作することで、お得感を出そうとしている可能性があります。また、見積もりが不明瞭な業者にも注意しましょう。何にいくらお金がかかっているのか不明で、サービスに見合わない料金を請求されてしまうおそれもあります。きちんと詳細を確認し、見積りに納得できたら契約に進みます。

- 相談時の対応がいい相談をした際に、悩みに共感してくれたり親切な対応だったかどうかも業者選びのポイントになります。相談した際の対応がいい加減な業者だと、施工もいいかげんになってしまうのではないかと不安にもなります。

マナーもきちんとしており、丁寧に対応してくれる業者を選びましょう。 - ホームページが存在しないor豪華すぎる業者は避けるあらかじめホームページで業者の情報を得ることができない場合は、避けたほうがいい場合が多くあります。

ホームページがない業者が全て信頼できないとは限りませんが、自社のホームページを持っており、事前にサービス内容や料金を確認できる業者に依頼するのが安心です。また、ホームページがきらびやかな業者にも注意が必要です。見栄えはよくても施工事例や従業員の顔写真などがなく、実態がわかりにくい業者は避けましょう。

築年数と雨漏りの相談先についてのまとめ

雨漏りの原因は築年数によって異なる傾向があります。

雨漏りは、築年数が経過した建物においてよく発生する問題であり、屋根や外壁の劣化や施工不良が原因となることが多いです。一般的に、建物の築年数が10年を超えると、経年劣化により雨漏りのリスクが高まると言われています。雨漏りが発生する原因は、屋根材や外壁材の劣化によるものや、防水工事の不十分さ、あるいは経年劣化によるものが挙げられます。

築10年以内の物件では、施工不良や自然災害が雨漏りの原因となる場合が多いです。

まだ新しいおうちでは、経年劣化が雨漏りの原因となるケースは少ないようです。

築10年を経過すると、次第に建物にも劣化がみられるようになり、雨漏りを引き起こすこともあります。

雨漏りが発生した際には、まずは専門家に相談することが重要です。専門家は、屋根や外壁の状況を詳しく調査し、雨漏りの原因を特定し、適切な修繕や防水工事を行うことができます。また、定期的な点検やメンテナンスを行うことで、雨漏りの発生を未然に防ぐことが可能です。

築年数が経過した建物における雨漏り対策として、以下の点に注意してください。まず、屋根材や外壁材の劣化状況を定期的にチェックし、必要に応じて交換や補修を行いましょう。次に、防水工事を適切に施工することで、雨水の侵入を防ぎ、建物の寿命を延ばすことができます。最後に、雨漏りが発生した際には、速やかに専門家に相談し、適切な対策を講じることが大切です。これらの対策を行うことで、築年数が経過した建物でも、雨漏りを未然に防ぐことができるでしょう。

また、大切な家の雨漏り修理は信頼できる業者に任せるのが肝心です。

信頼できる業者をきちんと見極めるには、雨漏り修理についての知識を深め、業者選びのポイントをしっかりおさえておきましょう。

「屋根雨漏りのお医者さん」は雨漏り修理の専門業者!

「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏り修理の専門業者として住宅や建物のさまざまな雨漏りトラブルに対応しています。

屋根だけでなく、ベランダやバルコニー、外壁、窓まわり、サッシ、天窓など、建物の構造全体を見渡しながら原因を丁寧に調査し、最適な修理方法を提案・施工しています。特に原因調査に力を入れており、目視だけでなく、必要に応じて散水調査など詳細な診断を行うことで、表面化しにくい内部の雨漏り原因も見逃しません。

在籍しているのは、一級建築板金技能士や屋根診断士といった有資格者で、豊富な現場経験をもとにした高い技術力と判断力が強みです。調査から見積り、施工、アフターサービスに至るまで、すべてを一貫対応する体制が整っており、外部業者に委託せず、自社で完結するため、品質管理も徹底されています。

また、火災保険を活用した雨漏り修理の相談にも対応しており、申請のための現場写真や書類作成のサポートも行っています(※保険適用の可否は保険会社の判断によります)。戸建て住宅だけでなく、マンションやアパート、ガレージ、工場、店舗など、さまざまな建物の実績があり、法人やオーナー様からの依頼も増えています。

「屋根雨漏りのお医者さん」は、地域や規模にとらわれず、全国で対応を進めており、信頼できる職人ネットワークを活かして、各地域で迅速かつ丁寧なサービスを提供しています。お問い合わせは電話やLINE、メールフォームから可能で、初めての方でも相談しやすい体制が整っています。

長年の実績と、誠実な対応、高い技術力により、多くのお客様から厚い信頼を得ている「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏りに悩むすべての方の強い味方です。どこから雨が入っているのかわからない、以前修理したのに再発してしまったという方も、まずはお気軽にご相談ください。調査・見積もり無料で行っております。

こんにちは

屋根雨漏りのお医者さん栃木県担当の臼井です。

弊社は、雨漏り修理専門のプロ集団で構成された会社です。

私自身は、一級建築士・基幹技能士・一級建築板金技能士など数多くの資格を保有して活動しております。

総合実績11万件以上で皆様の知る建物を数多く修繕してきました。