雨漏りによって天井が落ちそうになっていませんか?

また、天井に大きなシミができていて、いずれ天井が落ちてしまわないか不安ですという方!

そのままの放置は大変危険です!雨漏りの放置は、家の健康だけでなく心身共に悪影響を及ぼします。

また、保険を使って自己負担の費用を少なく修理が行える場合もあるため、できるだけ早急に修理を行うのが望ましいです。

被害が拡大してしまうと家の価値も下がってしまうだけでなく強度の低下にもつながってしまいます。

また、天井が落ちるようになるまでの原因と初期症状について解説しますので当てはまる方はこの記事を参考にしてみてください。

すぐに雨漏りの修理・雨漏りかも?と異変を感じた方や、雨漏りの修理業者を探している方は、一度屋根雨漏りお医者さんのサイトをご覧ください。

天井はなぜ雨漏りの影響を強く受けるのか

雨水は、屋根材の破損、外壁の劣化、シーリングの剥がれなどから住宅内部に侵入し、重力の作用によって徐々に下部へと移動していきます。最終的にその水分がたどり着くのが天井部分です。天井材には石膏ボードやベニヤ板、断熱材などが使われており、これらは本来乾燥した状態で使用されることを前提とした材料です。しかし、一度水分を吸収すると、その素材が柔らかくなり、重量に耐えきれず変形したり、破損したりする恐れが出てきます。

また、長時間にわたって湿気がこもることで、素材の表面だけでなく内部まで劣化が進行します。これが続けば、塗装の剥がれ、天井クロスの浮きや剥離といった症状が起き、最終的には天井の一部が落下してしまう可能性も否定できません。

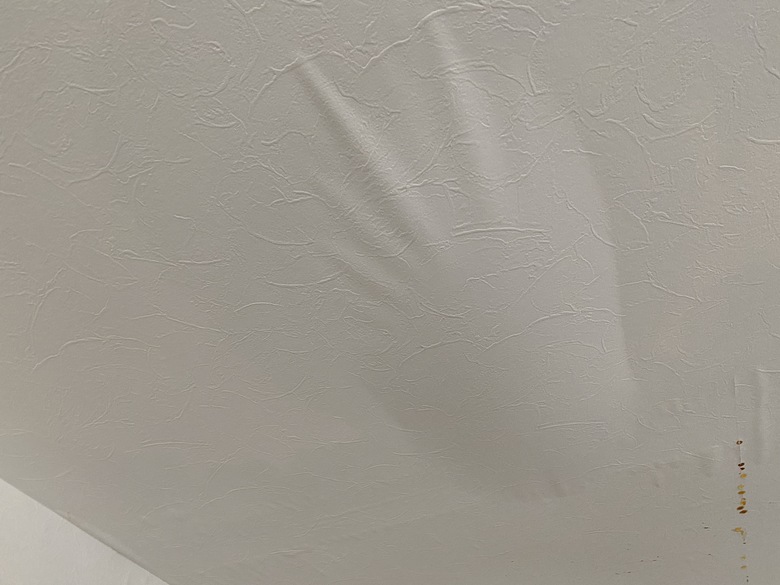

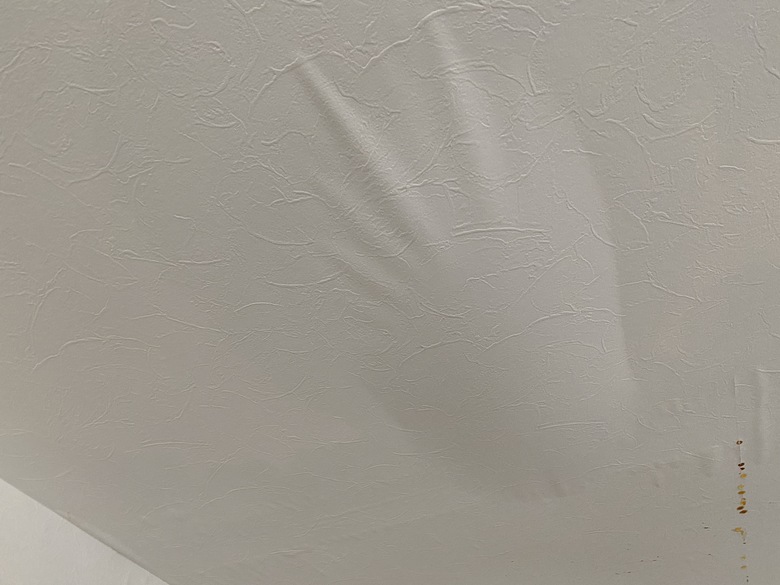

天井の膨らみとは何を意味しているのか

天井の膨らみは、単に見た目の異常ではありません。これは、天井材やクロス、壁紙などが雨漏りによって水分を吸収し、内部からふくれ上がることで発生する現象です。この状態は、すでに雨水の侵入がかなり進んでいることを意味しており、見過ごすことは極めて危険です。膨らんだ部分に軽く触れてみると柔らかくなっていたり、水が滲み出てきたりすることもあり、そうした状態は、雨漏りが天井裏の広い範囲にわたって浸透している証拠でもあります。

また、膨らみは天井表面だけの問題ではなく、その背後にある構造材や断熱層にも雨水が到達している可能性が高いことを示しています。つまり、目に見える膨らみは氷山の一角に過ぎず、内部ではもっと深刻な劣化が進行しているかもしれません。

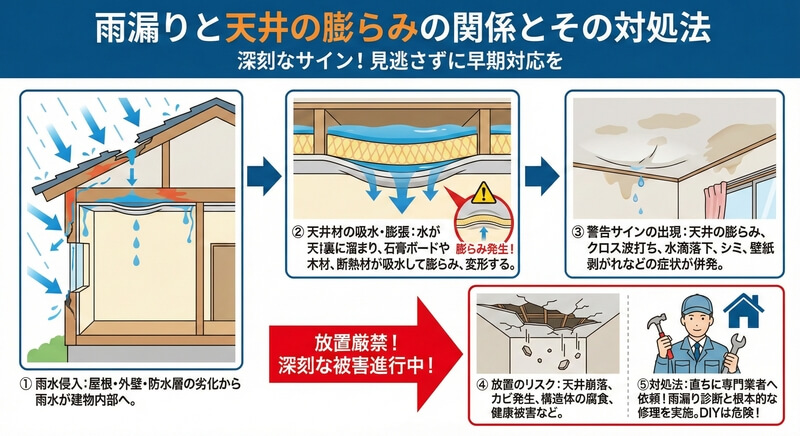

雨漏りと天井の膨らみの関係とその対処法

住宅の雨漏りは、見過ごすことのできない深刻な問題です。中でも特に注意が必要なのが、天井への影響です。雨漏りによって天井に「膨らみ」が生じるという現象は、単なる美観の問題にとどまらず、建物内部の構造に大きなダメージを及ぼす前兆でもあります。この現象がどのようにして起こるのか、また、どのように対応すべきかについて詳しく解説していきます。

雨漏りが天井を膨らませる仕組み

そもそも雨漏りとは、屋根や外壁、防水層、あるいはサッシなどから雨水が建物内部に侵入する現象です。雨水は重力に従って徐々に下方へと移動し、最終的には天井裏にまで達します。そこで問題となるのが、天井材に使用されている石膏ボードや木材、断熱材などが水を吸収してしまう点です。

これらの素材は本来、乾いた環境を前提として設計されているため、吸水すると強度が低下し、ふやけたり膨らんだりといった形で変形してしまいます。特に石膏ボードは水を吸うと脆くなり、しばしば表面が波打つように膨れ上がるため、見た目にもすぐに異変が分かるようになります。

天井の膨らみは雨漏りの警告サイン

天井の膨らみは、住宅にとって明確な異常サインです。特に梅雨時期や台風シーズンなど、雨が多くなる季節に発生しやすいのが特徴です。この膨らみは、一見すると空気が入っているように見えることもありますが、実際には天井裏に溜まった水分が素材を内部から押し上げている状態です。

さらに深刻なケースでは、天井から水がポタポタと落ちてくる、壁紙が剥がれてきている、天井クロスにシミができている、周辺の壁紙が湿っているといった症状も併発します。これらのサインが同時に見られた場合、すでに建物内部では雨漏りがかなり進行していると考えられます。

雨漏りが天井に与える深刻な影響と膨らみが示す危険信号

住宅における雨漏りは、見過ごせない重大なトラブルの一つです。その中でも特に注意を要するのが「天井」への影響です。天井は構造的に屋根のすぐ下にあるため、雨水の最終的な到達点となりやすく、ダメージを受けやすい場所です。特に、雨漏りが長期間にわたって放置されると、目に見える膨らみとして異常が現れ、住まい全体の安全性や快適性を損なうことになります。

雨漏りの影響で天井が抜け落ちてしまう

天井からの雨漏りを放置することで、天井が腐食し抜け落ちることがあります。

天井の作りは、天井裏に空間を設けるため、細い材木によって吊り下げられた構造になっています。

ですので、長年雨漏りを放置していると天井板を止めてある釘やネジが劣化し、緩むことで水の重みに耐えきれなくなって落ちてしまうのです。

また、天井裏に落ちる水滴の衝撃が長く続くことで天井ボードに穴が空く事もあります。

天井板の厚さはカッターで切れるほどかなり薄いため、雨漏りによって天井に雨水が溜まり、腐って柔らかくなることで一気に天井板ごと落下してしまいます。

雨漏りで天井にたわみが生じる

雨漏りが発生すると、建物の天井にたわみが生じる可能性があります。

この現象は、長期間の雨や雪の浸入によって建物の屋根や天井にダメージが生じ、それによって天井がたわんでしまうことが原因となります。

雨漏りが続くと、天井のたわみは徐々に悪化し、建物の構造に深刻な影響を与える恐れがあります。

したがって、建物の所有者や管理者は、雨漏りが発生した場合には迅速に対処し、天井のたわみを修復する必要があります。

天井のたわみが放置されると、建物の安全性や耐久性に悪影響を与える可能性があるため、早急な対応が求められます。

天井材が一部取れかかっている

天井が落ちる前の前兆に天井材が一部取れかかっている、腐食している、天井板が下がっているなどの現象や状態が起こる場合が多いです。

天井材が雨漏りによって変形することで、落ちる前に釘が緩んでいたり、一部天井板が剥がれかかっているような症状が出てきます。

このような症状や状態になっている天井では抜け落ちるリスクがかなり高いです。

大雨が降った際に一気に天井が抜けてしまいますので早めに業者を呼びみてもらいましょう。

また、落ちそうで怪しい天井の真下には物などを置かず、万が一落下しても大丈夫なようにブルーシートや大きいゴミ袋を広げておきましょう!

天井からの雨漏り原因

天井の雨漏りは、天井の上を通る配管に問題がある、もしくは外壁・屋根が劣化した箇所から水が流れてきているパターンが多いです。

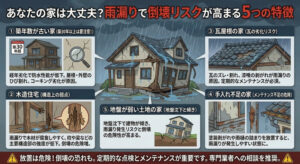

屋根材にはスレートや瓦、ガルバリウム鋼板などさまざまな材質が用いられていますが、日本瓦以外の屋根材は、最長でも約20年が耐用年数の限界です。この耐用年数に近づくと、屋根材の性能が低下して雨水を防げなくなったり、屋根材そのものが破損したりしてしまいます。

また、日本瓦はメンテナンス次第で約100年持つと言われている屋根材です。

しかし、衝撃にやや弱く、1枚1枚が重なるようにして施工しているため、飛来物によって破損してしまったり、台風や地震などでずれてしまったりした場合には、雨漏りが起こります。

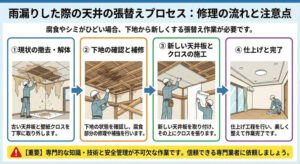

雨漏りした天井の張り替えや修理について

雨漏りの影響があった石膏ボードは強度が低下しグズグズになり、クロスにはカビやシミが発生します。

その場合にはボードとクロスを張り替える必要がでてきます。

天井が石膏ボードでなく板の場合も同様に交換する必要があります。

雨漏りした天井の張り替えは、建物の保護と美観を回復するために不可欠な作業です。

雨漏りは建物に深刻な損害を与える可能性があり、特に天井部分に影響を及ぼすと、建物全体の安定性や快適性に影響を及ぼす恐れがあります。

そこで、雨漏りの原因を特定し、効果的な修復作業を行うことが重要です。

雨漏りの原因はさまざまですが、屋根の破損や浸透不良、排水の問題などが一般的な要因として挙げられます。まず、雨漏りが発生した場所を正確に特定し、その箇所の天井材を取り除きます。解体作業では、慎重に行うことが重要であり、周囲の建物や設備に損傷を与えないよう注意が必要です。

天井の解体が完了したら、建物の構造を点検し、修復が必要な部分を補強します。建物の構造に問題がある場合は、専門家の助言を仰ぎながら適切な補強策を講じます。安定した構造を確保した後、新しい天井材を取り付けます。天井材の選択は、建物の用途やデザイン、耐久性などを考慮して行います。天井材の取り付け作業では、正確な測定と丁寧な取り扱いが必要です。

新しい天井材が取り付けられたら、仕上げ作業に移ります。

天井の表面を平滑に仕上げ、美観を向上させるために塗装や装飾を施します。また、防水処理を行い、将来の雨漏りを防止するための対策を講じます。

雨漏りした天井の張り替えや修理にかかる費用

天井材の張り替えにかかる費用は、規模や使用する材料などによっても大きく変わってきますが、石膏ボードであれば、180cm×90cmが1枚800円くらいですので、材料だけで見たらそこまでかかりません。

また、一部だけを交換するとなると既存のクロスと同じものが無かったりする可能性がでてきますので注意が必要です。

違ってても構わない方は特に問題ないです。

天井の張り替えにかかる費用について下に相場をまとめましたので、あくまで目安の料金として参考程度にご覧ください。

| 修理内容 | 費用相場 |

|---|---|

| クロスの張替え | 2万円〜 |

| 石膏ボードの張替え | 3万円〜 |

| べニア合板貼り | 5万円〜 |

| 下地補強 | 2万円〜 |

| 穴の補修 | 2万円〜 |

| 天井材のカバー | 5万円〜 |

天井の膨らみを見逃さないための確認方法

天井の膨らみは、雨漏りによって内部の素材が水分を吸収し、変形や浮き上がりが発生している状態です。これを早期に発見できれば、被害の拡大を防ぎ、大掛かりな修理を避けることが可能になります。特に天井は日常的に目が届きにくい場所であるため、意識して点検を行うことが重要です。以下では、天井の膨らみを確認する具体的な方法についてご紹介します。

最も基本的で効果的なのは、天井を視覚的にチェックすることです。昼間など自然光が入る時間帯に天井を見上げ、表面が不自然に波打っていたり、膨らんでいたりしないかを観察します。また、水滴が天井から落ちていたり、過去に水が伝ったような跡がある場合も、雨漏りが進行している可能性を示しています。特にクロスの浮きや変色が見られる場合には要注意です。

視認が難しい微細な膨らみを見つけたい場合には、懐中電灯などのライトを利用して確認する方法が有効です。部屋を少し暗くし、天井に斜めから光を当ててみましょう。膨らみや凹凸がある部分は光の当たり方により影ができやすく、肉眼だけでは気づきにくい変化を把握しやすくなります。これはプロの業者が現場確認時に用いるテクニックでもあります。

さらに、視覚以外の感覚でも異常を察知できる場合があります。たとえば雨の日に室内で「ポタポタ」と水滴の落ちる音が聞こえる場合、それはすでに天井内部に水が溜まり、限界が近づいている兆候かもしれません。音の発生源を特定しづらいこともありますが、雨が降っている日には特に注意を払って耳を傾けてみると良いでしょう。

こうした方法を用いても判断がつかない、あるいは膨らみを見つけたが状況がはっきりしない場合には、専門の雨漏り業者に調査を依頼することをおすすめします。専門家であれば、目視だけでなく赤外線カメラや散水試験などを活用して、天井裏や屋根の内部に潜む雨漏りの原因を突き止めることができます。初期段階で正確な診断ができれば、必要最小限の補修で済み、費用面でもリスク面でも安心です。

天井の膨らみは、住宅の深部で起きているトラブルの目に見えるサインにすぎません。だからこそ、日頃から注意深く観察し、少しの異変でも迅速に対応することが、安心な住まいを保つ鍵となります。

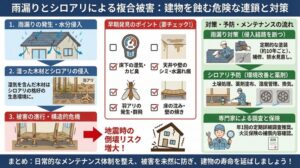

雨漏りによる天井への被害は害虫とカビ

天井からの雨漏り被害は一見、一点から雨水が垂れてくる程度に感じる場合があります。

しかし、天井裏では広範囲に雨水が広がっている場合が高いです。

そのままにしていると、天井裏が腐食したり、カビたりといった被害に発展します。

天井での雨漏りの被害については以下のようなものがあります。

・漏電の危険性

・シロアリや害虫の発生

・天井板の腐食、落下

・クロスの剥がれ、シミ、カビ

・断熱材へのカビ

以上が代表的な雨漏りの被害になります。

天井の雨漏りで考えられる原因箇所

天井からの雨漏りで考えられる箇所は、主に屋根や外壁等の部材と部材のつなぎ目から発生することが多いです。

天井からの雨漏りで考えられる原因は主に6箇所あります。

・屋根の劣化や破損、板金部分の劣化や穴あき

・瓦のずれや棟部、漆喰等の劣化、破損

・外壁のひび割れやコーキングの劣化

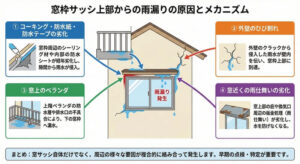

・窓周辺のパッキンやコーキングの劣化

・ベランダやバルコニーの防水層や笠木、雨樋、排水口周りの劣化

・天窓のパッキン劣化や施工不良によるミス

雨漏りの原因の多くが、屋根・壁材の劣化・破損、つなぎ目に使われているシーリングの劣化や、屋根材等の経年劣化などが原因で起きている場合が多いです。

また、屋根・外壁と同じくらいの割合で、ベランダ・窓サッシから雨漏りが発生することは多いのです。

ですので、定期的にメンテナンスを行い異変が起きていないか点検するのも予防になります。

雨漏りではなく水漏れの可能性もある

天井からの雨漏りで原因がなかなか見つからない場合、水漏れの可能性もあります。

雨が降っていない時でも雨漏りする、以前よりも水道料金が高くなったなど感じる場合には天井上の配管を疑ってみましょう。

水漏れについてはこちらの記事で詳しく解説しています。↓

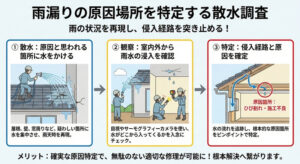

天井からの雨漏りの原因調査方法について

先ほども解説したように、天井からの雨漏りは原因が様々です。

屋根以外にも、外壁やベランダ、窓サッシなど考えられる原因は多々あります。

そこで、天井の雨漏の原因調査について解説していきます。

雨漏りは、しっかりと原因を特定しないと当たり前ですが直すことができません。実は原因を調べるこの調査が修理するのに非常に大切で、雨漏り修理の難しさはここにあるのです。

できるだけ、屋根に穴を開けることなく原因を見つけたいので、あらかた怪しい箇所を目視で見て回ります。(室内・室外)

その後、散水調査や赤外線調査等を行い原因を特定していきます。

注意点として、よく、いきなり点検口を開けましょうと提案してくる業者がいますが止めましょう。

点検口を開けてしまうと必ず工事が発生することになるので費用が発生してしまいます。雨漏りを見つけられなかったとしても工事が発生するので、手ぶらで帰るわけにはいかない業者にとっては美味しいのです。

ですのでまずは、しっかりと散水調査等をした上での最終手段だと点検口は思ってください!

雨漏り調査については下記の記事で詳しく解説しています↓

天井が雨漏りで落ちる前兆や初期症状

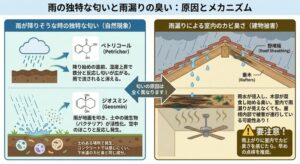

雨漏りの症状は天井からポタポタと雨水が垂れてくるだけではなく、シミや変色、水が滴れる音がする、カビが生えてくる、臭い匂いがするなどの症状が一般的に現れます。

雨漏りしているからといって早急に目に見えるような症状になるまで時間がかかるので、わずかな異変に気付くことが大切になります。

そのためには、日頃から雨漏りの点検や異常がないかの確認を行い、劣化が目立ってきたらメンテナンスを行いましょう。

もしも、異変に気付いたら早めにプロの業者に見てもらい、雨漏りを特定していただいてから、不具合があれば修理・交換を行ってもらいましょう。

修理を行わないで放置をしてしまうと被害が拡大し、雨水が滴る頃には大きな被害が出ていて修理費用が高額に…ということはよくあります。

さらに詳しく雨漏りの前兆や初期症状について箇所別に解説いたします。

天井雨漏りの前兆①クロスのシミや剥がれ・カビの発生

天井クロスや天井裏から、以下のような症状が出ている場合には雨漏りの注意が必要です。

・天井にシミが出ている

・天井クロスが剥がれている

・天井クロスにひび割れが生じている

・天井クロスにクロカビが生えている

・天井裏からポタポタと水滴が落ちる音がする

・天井材が落ちている

以上のような症状が雨漏りの一般的な初期症状や既に雨漏りが進んでいる場合に見られます。

天井が腐る前にこの段階で雨漏りを発見し早急に修理を行いたいものです。

天井のシミについては下記の記事で詳しく解説しています↓

壁雨漏りの前兆②クロスの剥がれやクロカビ

壁からの雨漏りは主に以下のような初期症状が出てきます。

・壁のクロスにシミが出てくる

・壁のクロスが剥がれている

・壁にクロカビが生えている

・壁の中からポタポタと水滴が落ちる音がする

・壁からカビ臭い匂いがする

以上のような症状が一般的です。

窓やサッシ、二階にあるベランダなどが原因で雨漏りが引き起こることが多いです。

窓枠雨漏りの前兆③窓枠・サッシのシミ

窓・サッシ周辺の雨漏りは主に以下のような初期症状が出てきます。

・水溜りができている

・サッシ枠に雨染みができている

以上のような症状が一般的です。

窓やサッシの場合、結露によるシミやカビの発生なども考えられます。

窓枠、サッシの雨漏りは主に、コーキングの劣化や固定しているビスの劣化、雨仕舞いの不良などで雨漏りが引き起こります。

窓枠・サッシの雨漏りについては下記の記事で詳しく解説しています↓

天井の雨漏りを放置してはいけない!

雨漏りの初期症状の放置は、被害が拡大し修理費用が高額になるだけではなく、健康面や安全面から見ても放置は危険なのです。

もしも、後回しにしているのであれば、できるだけ早急に修理してしまいましょう。

雨漏りを放置した場合の被害①健康被害

雨漏りを放置することで起こる二次災害として、健康面の被害が挙げられます。

主に、カビ・ダニの発生による被害が起こるため、喘息などのアレルギーをお持ちの方は特に注意が必要になります。

押入れや畳を濡れたまま放置しているとダニの繁殖にも繋がりますので早めに対処しましょう。

雨漏りを放置した場合の被害②建物の強度の低下

雨漏りを放置することで、建物の強度の低下や漏電などといった安全面に関わる二次災害も起こりえます。

建物の重要な柱が雨漏りで腐ることで倒壊する恐れや、シロアリの発生により家がボロボロになってしまうこともあります。

雨漏りが電源にかかることで発火し火災を引き起こす可能性だってあります。

ですので、雨漏りは軽視せずに早めにしっかりと直してしまいましょう。

雨漏りによる倒壊についてはこちらの記事で詳しく解説しています。↓

雨漏りを放置した場合の被害③高額な修理費用になってしまう

雨漏りは自然に直るものではありません。

いずれ何処かのタイミングで修理することになります。

雨漏りは初期段階で発見し修理を行うと比較的安く修理を行うことができます。

部分修理の場合だと数万円〜10万円もしないぐらいが相場になります。

ですが放置してしまい被害が拡大してしまうと、屋根の葺き替えレベルの修理が必要となり費用も10倍、20倍も膨れ上がり100万円を超える修理費用が必要となってしまいます。

早めに異変に気付いて、被害が浅いうちに修理して直してしまいましょう。

雨漏りの放置については下記の記事で詳しく解説しています↓

天井が落ちてしまった際の対処方法

もしも、天井が落ちた際や、天井クロスに水が溜まっている際の対処方法を紹介します。

1.床にブルーシートや大きいゴミ袋など、汚れても大丈夫なシートを敷く、

・水が溜まっている場合はバケツも用意する

2.雨漏り修理業者へ連絡する

業者を呼ぶ前に、まずは、天井落下による2次被害が発生しない対処を行なってから、雨漏り修理業者へ連絡するのが大切です。

ブルーシートを敷いた対処方法

天井が落下する事態に備えてブルーシートを敷き応急処置を行いましょう。

既に落下してしまった場合についても二次災害を防ぐためにブールーシートなどのシートを敷いて防ぎましょう。

ブルーシートには、雨水で床が濡れてしまうのを防ぐ役割があります。

ブルーシートを床に敷いたらずれないように養生テープも貼り固定しておきましょう。

雨水を垂れ流しにしてしまうと、今後の修理規模が大きくなってしまうので最小限に抑えられるところは抑えて、被害を最小限に減らしましょう。

ブルーシートを使った処置については下記の記事で解説しています↓

天井クロスに雨水が溜まる

新築など貼ったばかりのクロスの場合、まだ糊がついているため落下せず、ビニールクロスに水が溜まってクロスが張っている場合があります。

中の水は、茶色く変色している場合があるため、水を抜く際はバケツを天井近くまで持っていきカッター等で穴を開けましょう。

業者にお願いするのも一つの手です。

いずれも雨漏りをしっかり直してから、クロスの張り替えを行う必要があります。

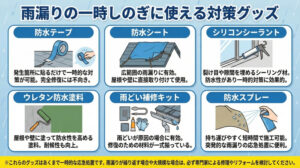

雨漏りの一時しのぎについては下記の記事で詳しく解説しています↓

雨漏りしたら業者にすぐ連絡しましょう

雨漏り修理業者に急に連絡をするとなると、どの業者に依頼したら良いのか?

しっかり直してくれるのか?

費用はどのくらいかかるのか?など、不安が募ると思います。

ですが、雨漏りした際は、早めに修理業者に依頼し直してもらうことで結果的に費用を安く抑えることができます。

自分でDIY作業など行って雨漏りを修理しようとしても、根本的な雨漏りの原因が解決しないと永遠に雨漏りは続きます。

そうなると、それまでに費やした、時間と費用・労力が無駄になってしまいます。

ですので、修理方法を聞くだけでも業者に相談することをおすすめします。

天井の張り替え費用については下記の記事で紹介しています。

雨漏り修理と天井の張り替えを行った事例

こちらは弊社「屋根雨漏りのお医者さん」で修理した雨漏り修理と天井張り替えの事例になります。

1階店舗の天井に雨漏りが発生してかなりの時間が経っていました。

原因は3階部分から下に伝って天井に雨漏りの影響がでていました。

既存のボードを全て剥がし、新しくボードを貼り付けました。

その後、パテを塗りクロスを張り替え、電気等も新しく取り付け新しく生まれ変わりました。

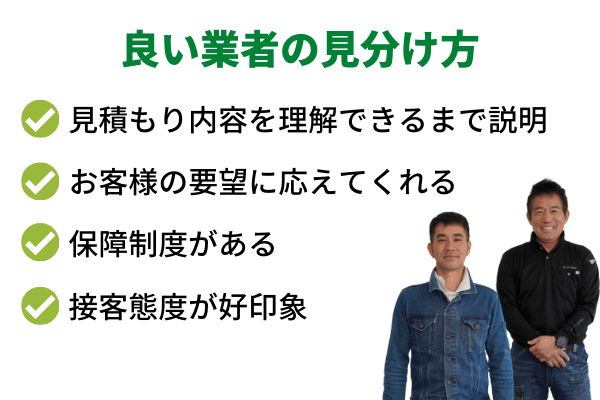

雨漏り修理業者を選ぶポイント

雨漏り修理業者を選ぶ際のポイントは、大きく分けて4つあります。

・工事に対して保証やサポートがある

・適切な修理・施工費用か

・しっかりと雨漏りの原因を見つけてから工事作業を行ってくれる

・担当者の人柄

この辺りのポイントで雨漏り修理業者を探してみてください。

その際、我々、屋根雨漏りのお医者さんも候補の一つに加えていただけますと幸いです。

雨漏り修理以外にも、室内の補修なども全国どこでも土日祝日も対応可能で承っております。

出張費・見積もり・調査全て無料で行っておりますので、お気軽にお電話・ご相談ください!

無料調査・無料お見積もり!

出張費もかかりません!

まずは、お気軽にお問い合わせください。

雨漏りの業者選びについては下記の記事で詳しく解説しています↓

天井雨漏りの前兆について まとめ

少しの雨漏りだからいいやと放置してしまうと被害が拡大してしまい気付いた頃には修理費用が高額にかかってしまうことになってします。

ですので雨漏りの前兆や、初期段階など早めに気づき修理を行ってしまいましょう。

天井や壁など様々な箇所での雨漏りの前兆や初期症状の多くが以下のような症状が現れます。

・クロスの剥がれ

・カビの発生

・雨染みができている

・カビ臭い

・水が滴れる音がする

これらの異変に少しでも気付いたら、早めに点検してもらうことを心がけましょう!

「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏り修理の専門業者!

「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏り修理の専門業者として住宅や建物のさまざまな雨漏りトラブルに対応しています。

屋根だけでなく、ベランダやバルコニー、外壁、窓まわり、サッシ、天窓など、建物の構造全体を見渡しながら原因を丁寧に調査し、最適な修理方法を提案・施工しています。特に原因調査に力を入れており、目視だけでなく、必要に応じて散水調査など詳細な診断を行うことで、表面化しにくい内部の雨漏り原因も見逃しません。

在籍しているのは、一級建築板金技能士や屋根診断士といった有資格者で、豊富な現場経験をもとにした高い技術力と判断力が強みです。調査から見積り、施工、アフターサービスに至るまで、すべてを一貫対応する体制が整っており、外部業者に委託せず、自社で完結するため、品質管理も徹底されています。

また、火災保険を活用した雨漏り修理の相談にも対応しており、申請のための現場写真や書類作成のサポートも行っています(※保険適用の可否は保険会社の判断によります)。戸建て住宅だけでなく、マンションやアパート、ガレージ、工場、店舗など、さまざまな建物の実績があり、法人やオーナー様からの依頼も増えています。

「屋根雨漏りのお医者さん」は、地域や規模にとらわれず、全国で対応を進めており、信頼できる職人ネットワークを活かして、各地域で迅速かつ丁寧なサービスを提供しています。お問い合わせは電話やLINE、メールフォームから可能で、初めての方でも相談しやすい体制が整っています。

長年の実績と、誠実な対応、高い技術力により、多くのお客様から厚い信頼を得ている「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏りに悩むすべての方の強い味方です。どこから雨が入っているのかわからない、以前修理したのに再発してしまったという方も、まずはお気軽にご相談ください。調査・見積もり無料で行っております。

こんにちは

屋根雨漏りのお医者さん和歌山県担当の山下です。

弊社は、雨漏り修理専門のプロ集団で構成された会社です。

私自身は、基幹技能士・一級建築板金技能士など数多くの資格と表彰状を保有して活動しております。

総合実績11万件以上で皆様の知る建物を数多く修繕してきました。